離婚後、シングルマザーやシングルファザーとして子どもを育てる際、養育費は生活の安定に欠かせない重要な要素です。しかし、約束通りに養育費を支払ってくれる元パートナーばかりとは限りません。

とはいえ、養育費を払ってもらえない場合でも、決してあきらめる必要はありません。公的な制度や法的な手続きを利用して、養育費の支払いを求めることができます。

まず、養育費の支払いを請求する際に使える方法の一つに「内容証明郵便」があります。これは支払いを求める意思を相手に正式に伝える手段であり、法的な強制力はありませんが、相手に心理的なプレッシャーを与える効果があります。

また、後の調停や裁判において、養育費の請求を開始した時期を示す重要な証拠となるため、まずは内容証明郵便で請求することが一般的です。相手がこれに応じて養育費を支払ってくれれば、裁判所を通したより大がかりな手続きを避けられます。

しかし、内容証明郵便を送っても支払いに応じない場合は、法的な手段を検討しなければなりません。履行勧告や履行命令、さらには強制執行などの手続きがありますが、これらの手続きを行うためには「債務名義」と呼ばれる公正証書や調停調書、審判書などの正式な書類が必要です。

離婚時に公正証書を作成していれば、相手に支払い能力(財産)がある場合、強制的に養育費を回収することができます。

一方で、公正証書がない場合はまず話し合いを通じて公正証書の作成を目指すことが大切です。双方で養育費の金額や支払い方法を合意できれば、調停や裁判を経ずにスムーズに解決できます。もし話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停や審判で養育費の金額や支払い方法が正式に決定されます。

調停を経て正式に養育費が決まっても支払いが滞ることがあります。その場合は、裁判所の履行勧告や履行命令を利用し、支払いを促すことが可能です。ただし、これらの勧告や命令には強制力がないため、効果が限定的なこともあります。最終的には、強制執行により相手の財産から養育費を回収することができます。

なお、養育費には時効が存在し、請求できる期間に注意が必要です。離婚協議書や公正証書で養育費を定めていた場合は5年、家庭裁判所の調停や審判で決めた場合は10年の時効期間があります。ただし、相手に債務を認めさせる念書を書かせたり、裁判を起こしたりすることで時効を延長することも可能です。時効が迫っているからと諦めることなく、早めに請求手続きを進めることが大切です。

とはいえ、養育費の請求には法律に関する知識が必須であるため、離婚を専門として扱う弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では養育費を払ってもらえない場合の対処法や時効について詳しく解説しているので、困ったときの参考にしてください。

養育費を払ってくれない場合の対応は公正証書の有無で異なる

離婚相手が養育費を払ってくれない場合の対応方法は、強制執行認諾文言付の公正証書の有無によって次のように変わります。

公正証書の有無で変わる養育費請求

| 公正証書あり |

公正証書なし |

・相手の勤務先や資産を確認する

・「履行勧告」「履行命令」を行う

・差押えの申立を行う |

・話し合いを行い、公正証書の作成を試みる

・養育費請求調停を申し立てる

・履行勧告・履行命令を経て強制執行へ |

詳しくは後述しますが、公正証書ありの場合は相手が支払いに応じなかった際に相手の勤務先や銀行口座などを把握したうえで、「強制執行」を実施すれば確実に養育費を回収可能です。

一方、公正証書がない場合はすぐさま「履行勧告」や「強制執行」は行えず、まずは「養育費請求調停」を行って養育費の金額や支払い方法を確定させることが必要です。

その後、養育費の支払いが滞った場合には、「履行勧告」や「履行命令」を経て、強制執行を行います。どちらの場合であっても専門知識が必須となるため、対応する場合は離婚を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。

養育費を払ってくれない相手に養育費を請求する方法

ここからは養育費を払ってくれない相手に養育費を請求する方法を、次の内容で解説します。

- まずは内容証明郵便の送付などで養育費請求の連絡をする

- 【公正証書あり】養育費を払ってくれない相手から養育費をもらう方法

- 【公正証書なし】養育費を払ってくれない相手から養育費をもらう方法

まずは内容証明郵便の送付などで養育費請求の連絡をする

養育費の請求方法は、公正証書の有無によって異なります。公正証書がある場合は、すぐにでも強制執行の手続きが可能です。

ただし、複雑な手続きを踏まずに問題解決しやすい観点から、公正証書の有無にかかわらず、まずは内容証明郵便で請求を行うことをおすすめします。

相手が内容証明による請求に応じれば、調停や強制執行などの手続きを行う必要がなく、手間を省くことができるためです。

また、正式な請求として「内容証明郵便」を利用すると、送付した事実や内容を郵便局が証明してくれるため、後々の法的手続きにも有効となります。

内容証明郵便には、未払いの養育費の金額や支払い期日などを記載しましょう。公正証書がある場合は、その旨を明記して期限内に支払わない場合は法的措置を取る可能性があることも伝えます。

相手に送付する原本だけでなく、郵便局と自分が保管する原本のコピー(謄本)も必要になるので事前に準備しておくと手続きがスムーズです。

また、文章の内容や封筒サイズなどに決まりはありませんが、謄本の字数や行数は以下の決まりを守る必要があります。

内容証明郵便の書き方

| 区別 |

字数・行数の制限 |

| 縦書きの場合 |

・1行20字以内、1枚26行以内 |

| 横書きの場合 |

・1行20字以内、1枚26行以内

・1行13字以内、1枚40行以内

・1行26字以内、1枚20行以内 |

引用:郵便局

なお、内容証明郵便はどこの郵便局からでも出せるわけではありません。「集配郵便局」か「支社が指定した郵便局」のみなので、お近くの郵便局が該当するか確認しておきましょう。

【公正証書あり】養育費を払ってくれない相手から養育費をもらう方法

ここからは、公正証書がある場合に養育費をもらう方法を解説します。

- 相手の勤務先や資産を確認する

- 「履行勧告」「履行命令」を行う

- 差押えの申立を行う

相手の勤務先や資産を確認する

相手に養育費の支払いを求めても応じない場合、差押えの準備を進めます。

公正証書があれば裁判を経ずに差押えの手続きが可能ですが、差し押さえるためには対象となる財産や資産状況を把握することが必要です。

相手の財産や資産状況を確認するには、勤務先を把握することが最も重要です。勤務先がわかれば、給与の差し押さえを検討できます。

しかし、離婚後に相手側が転職しているなどの理由で勤務先がわからない場合は以下の方法を利用して、相手の財産を特定します。

| 方法 |

概要 |

| ①不動産登記簿を確認する |

「相手が不動産を持っている」「親から相続した不動産がある」などの状況がわかる場合は不動産登記簿から財産状況を確認できる。 |

| ②銀行口座を特定する |

相手との間で送金などをしたことがあれば履歴から銀行口座を特定できる。 |

| ③弁護士会照会の手続きをする |

依頼を受けた弁護士が事件解決に向けて証拠や情報収集を調査するための制度。

金融機関などに問い合わせて相手の銀行口座を特定できる。

|

| ④財産開示手続きをする |

債権者が債務者に対して財産開示の申立ができる制度。

相手を裁判所に呼び出し、財産目録を提出させて相手の財産を確認できる。

債務者側は保有財産で嘘をつくと、懲役または罰金刑を科せられるため財産を把握できる可能性が高い。

|

| ⑤第三者からの情報取得手続 |

債権者が債務者の財産状況を勤務先や金融機関などの第三者から提供してもらえる制度。

裁判所に申立てることで利用できるが、手続きの利用には要件がある。

|

いずれの場合も手続きには時間が必要となるうえ、法律の知識も求められます。手続きをスムーズに行うためにも、離婚を専門とする弁護士に相談するのがおすすめです。

なお、養育費の請求は相手が無職の場合でもできるケースがあります。詳しくは下記で解説しているので、参考にしてください。

「履行勧告」「履行命令」を行う

相手側の財産を把握して支払い能力があるにも関わらず養育費を払ってくれていないことがわかったら、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申立てます。

履行勧告や履行命令は次のような意味があります。

- 履行勧告:相手側に家庭裁判所が債務を履行するように勧告する。強制的に支払わせる手続きではない。

- 履行命令:相手側に家庭裁判所が債務を履行するように命令する。無視には10万円の過料が科せられており、勧告よりも重い。

しかし、履行勧告や履行命令は法的拘束力があるわけではないため、債務を正しく履行しない債務者は、履行勧告や履行命令を無視するケースが多いのが現状です。

また、これらの手続きは養育費請求調停や離婚裁判を経て、養育費の取り決めが行なわれている場合にのみ利用できます。公正証書がある場合でも、調停や裁判で養育費の取り決めをしていない場合は申立てできないので注意が必要です。

履行勧告や履行命令をしたにも関わらず払われない場合は、強制執行の差押え申立てを行います。

差押えの申立を行う

離婚時に公正証書以外で養育費の取り決めをしていない場合や、履行勧告や履行命令を行っても養育費が支払われない場合は、地方裁判所に対して強制執行の申立を行います。

下記の必要書類を作成して、相手側の地域を管轄する地方裁判所に直接または郵送で提出しましょう。

| 書類の種類 |

内容 |

| 申立書 |

地方裁判所に申立内容などを伝える書類。

申立先の地方裁判所などから入手可能。

|

| 債務名義 |

養育費の債務があることを証明できる書類。(公正証書や調停調書・審判所・判決書・和解調書など)

いずれも正本を提出。

|

| 送達証明書 |

正式な手続きをもって債務名義の書面が債務者に送付されていることを証明する書類。

書面を作成した裁判所や公証人役場で交付申請する。

|

| 申立手数料(収入印紙) |

債権者1人、債務者1人、債務名義1通の場合は4,000円の収入印紙を申立書に貼る。 |

| 郵便切手 |

未使用の郵便切手(第三債務者が1名の場合は3,000円)を申立書に同封する。

いくらの郵便切手が何枚必要かは申立先の地方裁判所に確認。

|

| 第三債務者の資格証明書 |

債務者の給料や預貯金を差し押さえる場合は、勤務先や金融機関の本店の住所や会社名、代表者氏名がわかる商業登記事項証明書または代表者事項証明書の提出が求められる。 |

| 債権者または債務者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類 |

債権者または債務者の現住所や氏名が、債務名義に記載されたものと異なる場合は、債務名義に記載された住所や氏名とつながりを証明する住民票や戸籍謄本などを提出する。 |

上記の書類を提出したのちに、差し押さえの手続きが行われます。

【公正証書なし】養育費を払ってくれない相手から養育費をもらう方法

公正証書がない場合に養育費を受け取るには、以下の方法で手続きを進めます。

- 話し合いを行い、公正証書の作成を試みる

- 養育費請求調停を申し立てる

- 履行勧告・履行命令を経て強制執行へ

話し合いを行い、公正証書の作成を試みる

公正証書がない状態で養育費を支払ってもらえない場合は、まず相手と話し合いを行い、公正証書を作成することを検討しましょう。調停や裁判に進むことも可能ですが、手続きに時間や労力がかかるため、話し合いで合意が得られるならそれが最もスムーズな解決方法です。

話し合いの際には支払い金額や期間、支払日など具体的な取り決めを文書に残すことが大切です。合意に至った場合は、公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書として正式に作成することが重要です。

「強制執行認諾文言」が記載されていれば、相手が支払いを怠った際に裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能になり、確実に養育費を得られます。

交渉が難航したり、相手が非協力的だったりする場合は、弁護士に相談して第三者を介したやりとりに切り替えることも有効です。感情的にならず、冷静に交渉を進める姿勢が解決への近道となります。

養育費請求調停を申し立てる

公正証書がなく、話し合いがまとまらない場合に養育費を請求するには、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。

養育費請求調停とは裁判官と調停委員が間に入り、当事者同士の養育費に関する話し合いを進める手続きです。

具体的には以下の流れで進んでいきます。

| やること |

説明 |

| ①家庭裁判所に申立てする |

必要書類を準備して家庭裁判所に申立てる。 |

| ②初回調停期日の調整・呼び出し |

書類が受理されたら、初回の調停日が調整される。

日時が決定したら、当事者に呼出状が送付される。 |

| ③調停を実施 |

呼出状の期日に家庭裁判所にて調停を実施。

話し合いがまとまらなければ1ヶ月~1ヶ月半程度に1回、合計3回程度行われる。 |

| ④調停終了 |

調停が成立したら成立内容をもとに調停調書を作成する。

不成立の場合は審判手続きに移行して、裁判所側が妥当な養育費を決定する。 |

養育費請求調停を申立てる場合は、まず相手の住所地を管轄する家庭裁判所に次の書類を提出します。

| 書類 |

説明 |

| 申立書原本及び写し 各1通 |

申立人や子どもの情報、申立の趣旨や理由などを書式に習って記載。

裁判所からダウンロード可能。 |

| 事情説明書 1通 |

申立の動機や対立する可能性があることなどを記載。

裁判所からダウンロード可能。 |

| 進行に関する照会回答書 1通 |

相手との話し合いの有無や呼び出しに応じるか、暴力性は高いかなどを記載。

裁判所からダウンロード可能。 |

| 送達場所の届出書 1通 |

裁判所からの書類を受け取る場所を記載した書類。

裁判所からダウンロード可能。 |

| 未成年者の戸籍謄本 1通 |

全部事項証明書を用意。

子どもの本籍地がある市役所などで入手可能。 |

| 申立人の収入関係の資料 |

源泉徴収票や給料明細、確定申告書などの写し。

養育費の金額を決める際に利用される。 |

| 収入印紙 |

子ども1人につき、1,200円 |

| 郵便切手 |

180円1枚、110円10枚、50円2枚、10円10枚 |

| 非開示の希望に関する申出書 |

住所や電話番号など相手方に知られたくない情報がある場合に提出。 |

上記書類を提出して申立後、裁判所が調停期日を決定して双方が出席し、話し合いを行います。

離婚原因がDVなど相手と顔を合わせたくない場合は、「進行に関する照会回答書」にその旨を記載することで交互に事情を聞いたり警備員を配置したりなど裁判所側が配慮してくれます。

合意に至れば調停調書が作成され、養育費の金額や支払い開始日、支払い方法などが決定します。調停調書は裁判所の判決と同じ法的効力を持つため、支払いが滞った際に強制執行が可能です。

相手が調停に応じない場合、裁判所は審判を行い、適正な養育費額を決定します。養育費の決定には算定表が用いられるため、事前に確認しておけばお互いの年収や子どもの数からおおよその養育費が分かります。

養育費請求調停をスムーズに進めるためには、法的な知識が必要不可欠であるため、離婚を専門とする弁護士に相談するのがおすすめです。

参考:養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て|裁判所

履行勧告・履行命令を経て強制執行へ

養育費請求調停で養育費の取り決めが行なわれたものの、調停調書に記載された養育費を相手が払わない場合は、公正証書がある場合と同様に家庭裁判にて履行勧告・履行命令の申立て行います。

ただし、公正証書の有無に関わらず、履行勧告や履行命令は法的強制力はないため支払われないケースもあります。

履行勧告や履行命令をしたにも関わらず払われない場合は、家庭裁判に差押えの申立てを行って強制執行手続きを実施します。

養育費を払ってくれない相手に請求できる期限

養育費の請求は性差なく行えるものですが、期限が決められているケースもあるので確認が必要です。ここでは養育費の取り決め方ごとに決められた請求期限を解説します。

- 話し合いで取り決めた場合は支払予定日から5年

- 裁判所の手続きで取り決めた場合は支払予定日から10年

- 養育費を取り決めていない場合は時効がない

なお、養育費の時効については下記でも詳しく解説しています。

話し合いで取り決めた場合は支払予定日から5年

離婚時に養育費の金額や支払期日を話し合いで決めていた場合、養育費を請求できる期限は支払予定日から5年です。民法第166条1項に規定された債権等の消滅時効に基づいています。

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

引用元 e-GOV

例えば、協議離婚の際に作成した離婚協議書や公正証書に基づいて養育費の取り決めをしていた場合、その支払期日ごとに5年間の時効が進行します。つまり、毎月支払われるはずの養育費について、それぞれの支払日から5年以内であれば請求可能です。

ただし、時効が差し迫っている場合は、以下の方法で時効を更新できます。

| 方法 |

解説 |

| 債務承認をさせる |

相手に債務があることを書面等で認めさせる。具体的な方法は以下の通り。

・支払い義務を負っている念書を書く

・養育費の一部を支払わせる

・滞納分を支払うことを書面に残させる

|

| 裁判を起こす |

裁判を起こすとそこから6ヶ月時効が猶予される。

判決が確定すると、時効が更新される。

裁判以外の調停や支払い督促の申立なども同様。

|

| 仮差押えや差押えをする |

財産を隠すのを避けるための仮差押えや差押えで6ヵ月間の時効の猶予が得られる。

差押えから強制執行を行い、養育費の一部が支払われた場合、残りの養育費の時効はリセットされる。

|

ただし、債務承認や裁判をいきなり一人で起こすのはハードルが高いものです。時効完成の前に手続きをスムーズに進めるためにも、離婚を専門に扱う弁護士に相談しましょう。

裁判所の手続きで取り決めた場合は支払予定日から10年

養育費の支払いが調停や審判などの裁判所の手続きで正式に決まった場合、養育費を請求できる期限は支払予定日から10年です。

例えば、家庭裁判所の養育費請求調停で合意が成立して「調停調書」が作成された場合や、審判・裁判によって養育費の支払いが命じられた場合は、相手が支払わない場合でも10年間は請求する権利が消滅しません。

ただし、時効が成立すると請求できなくなるため、未払いが続く場合は早めに対策を講じることが重要です。内容証明郵便で請求したり、裁判所を通じて強制執行を申し立てたりすることで、支払いを促すことが可能です。

裁判所の手続きを通した取り決めの場合は、支払いが滞った場合に強制執行する旨が決められていることが大半なためスムーズに手続きを進められるでしょう。

養育費を取り決めていない場合は時効がない

離婚時に養育費について何の取り決めもしていない場合、そもそも養育費の支払い義務が明確になっていないため、時効が適用されません。

しかし、これは「いつでも請求できる」という意味ではなく、具体的な請求をするためには、まず養育費の支払い義務を確定させる必要があります。

養育費を請求するには、まず相手と話し合い、支払額や支払方法について合意を取ることが重要です。もし話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることで、裁判所の手続きを通じて支払い義務を確定できます。

調停や審判を経て決定された養育費については、支払予定日から10年間の時効が適用されるため、正式に権利を確定させることが未払いを防ぐ上でも有効です。「取り決めがない=請求できない」という状況を避けるためにも、できるだけ早めに養育費について話し合い、法的に有効な形で義務を明確にすることが大切です。

養育費を払ってくれない時はどこに相談する?

相手が養育費を払ってくれない場合は、以下の場所に相談することがおすすめです。

離婚問題に強い弁護士

養育費の未払い問題を最も確実に解決する方法は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することです。

弁護士は相手への養育費請求の手続きを代行したり未払い分の強制執行を進めたりできるため、自力での交渉が難しい場合でもスムーズに対応できます。特に公正証書がある場合は、給与や預金の差押えなどの法的措置を速やかに進められます。

一方、公正証書がない場合でも、弁護士を通じて家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることで支払い義務を明確にし、今後の未払いを防ぐことが可能です。

弁護士費用が気になる場合は法テラス(日本司法支援センター)を活用すると、以下の条件を満たしているケースに限り、無料相談や費用の立替制度を利用できます。

- 収入や資産が一定基準以下であること

- 勝訴の見込みがないとはいえないこと

- 民事法律扶助の趣旨に適すること

民事法律扶助とは、経済的に困窮している人の裁判費用や相談費用を免除する制度を指します。

つまり、一定の収入や資産がある人は利用できないと覚えておいて差し支えありません。援助制度などを活用しながら離婚問題に強い弁護士に相談し、状況に応じた最適な対応策を検討してみましょう。

国や自治体の相談窓口

養育費の未払いに悩んでいる場合、国や自治体が運営する相談窓口を活用すると、専門的なアドバイスを受けられます。

中でも厚生労働省の委託事業である「養育費相談支援センター」は、電話・メール・チャットでの相談に対応しており、養育費の請求方法や法的手続きについてサポートしてくれるのでおすすめです。

| 施設名 |

養育費相談支援センター |

| 営業日・時間 |

・平日(水曜日以外):10:00~20:00

・水曜日:12時~22時

・土曜日・祝日:10:00~18:00

(日曜日・振替休日は電話相談は休み) |

| 電話番号 |

スマホからかける場合

03-3980-4108

スマホ以外からかける場合

0120-965-419) |

| メールアドレス |

info@youikuhi.or.jp |

| チャット相談 |

公式サイト |

また、多くの自治体にはひとり親家庭支援窓口が設置されており、養育費の相談や生活支援についての情報提供を行っています。

自治体によっては、弁護士による無料相談を実施しているところもあるため、自分が住んでいる地域の窓口を確認するとよいでしょう。

まとめ

今回は養育費が支払われない場合の対処法を解説しました。養育費が支払われない場合は、公正証書の有無に合わせて以下のように対処することが大切です。

公正証書の有無で変わる養育費請求の方法

| 公正証書あり |

公正証書なし |

・相手の勤務先や資産を確認する

・「履行勧告」「履行命令」を行う

・差押えの申立を行う |

・話し合いを行い、公正証書の作成を試みる

・養育費請求調停を申し立てる

・履行勧告・履行命令を経て強制執行へ |

しかし、相手の勤務先や財産状況を把握したり、養育費請求調停を申し立てたりを自分の力のみで行うのは専門知識が必要になるため、難易度が高いです。

離婚を専門に扱う弁護士に相談して、スムーズに手続きを進めることをおすすめします。特に時効が近い場合は早急な対応が求められるので、今すぐ相談してみましょう。

よくある質問

いつからの分の養育費を払ってもらえますか?

養育費は原則として

「請求した時点から」の分しか支払ってもらえません。そのため、過去にさかのぼって未払い分を請求することは通常できないと思っておきましょう。

例えば、離婚後に養育費の取り決めをせず、数年後に請求を開始した場合はその間の養育費を遡って請求することは難しいです。

ただし、相手が合意すれば、過去分の養育費を支払ってもらえる可能性もあります。また、家庭裁判所の調停や審判を通じて請求する場合は、状況によって離婚時まで遡って養育費が認められるケースもあります。

養育費の未払いが発生している場合は、できるだけ早く請求を行い、支払いの確約を取ることが大切です。法的手続きを検討する場合は、弁護士や家庭裁判所に相談するのも有効な手段と言えます。

養育費を払ってくれない場合は相手の親に請求できますか?

原則として、

相手の親に養育費を請求することはできません。 養育費は、実の親が子どもを養育するために支払う義務であり、祖父母には法的な支払い義務がないためです。

ただし、例外として相手の親が養育費の連帯保証人になっている場合は、支払いを請求できる可能性があります。また、祖父母が自発的に支援する意思を持っている場合には、話し合いによって援助を受けることも考えられます。

相手の親に請求できない場合でも、未払い養育費の回収手段として給与や預貯金の差押えなどの法的手続きを検討することが可能です。

相手が支払いに応じない場合は、弁護士や家庭裁判所に相談し、適切な対応を進めることが重要です。

養育費を払ってくれない割合はどれくらいですか?

養育費の請求は離婚相手にできる正当な権利です。しかし、実際は養育費を支払ってもらっていないケースが多いのも事実です。

ここでは養育費を払ってくれない割合を紹介します。

- ひとり親世帯の約3分の2は養育費を受け取っていない

- 母子家庭と父子家庭では養育費を受け取る割合に差がある

ひとり親世帯の約3分の2は養育費を受け取っていない

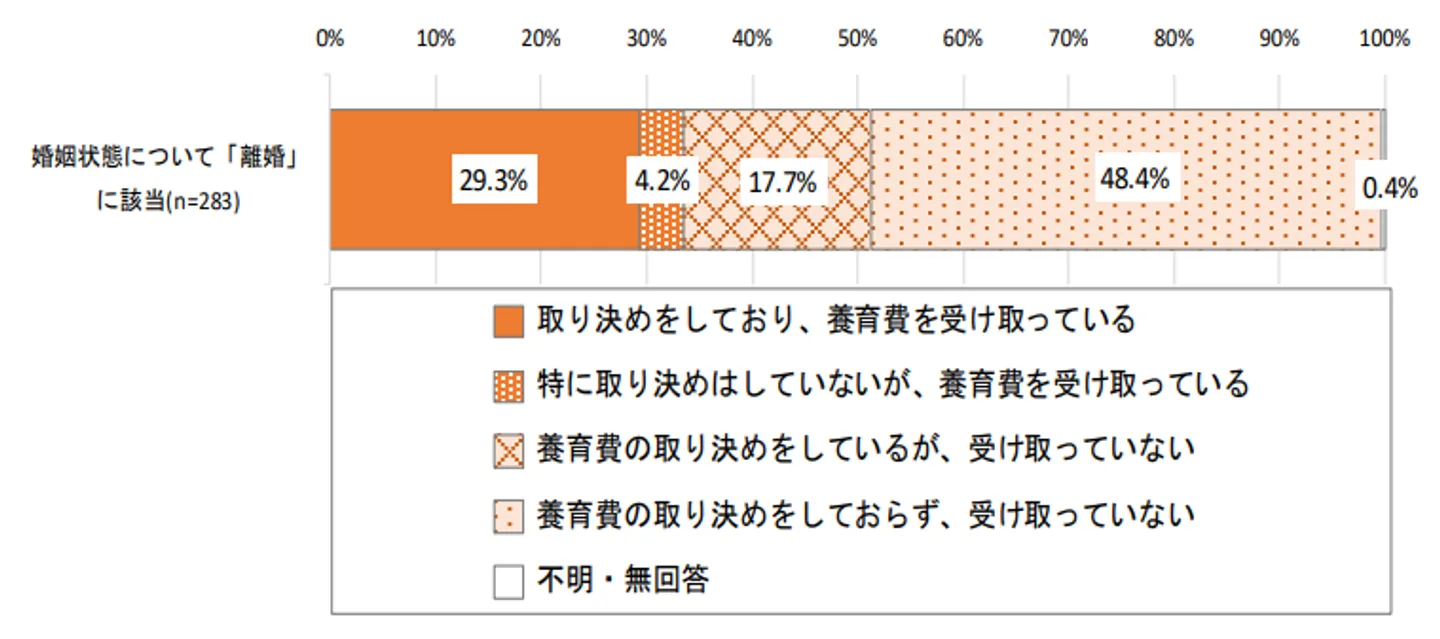

2022年3月に内閣府が発表した「養育費の確保に関する取組状況について」によると、ひとり親家庭のうち養育費を受け取っている家庭はわずか33.5%に留まります。

上記結果のとおり、約3分の2の家庭は養育費を受け取れていないのが現状です。

また、養育費の取り決めを行っているにも関わらず受け取れていない家庭は、17.7%に上ることから養育費の取り決めが必ずしも守られているわけではないと言えます。

養育費の取り決めのみならず、継続的に受け取れていない場合は、自ら行動を起こすことが大切です。

参考:養育費の確保に関する取組状況について|内閣府

母子家庭と父子家庭では養育費を受け取る割合に差がある

母子家庭と父子家庭では、養育費を受け取っている割合に差がある現状もあります。事実、令和3年に厚生労働省が発表した「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査の結果を公表します」では、母子家庭と父子家庭で養育費の受給状況が異なることが分かっています。

それぞれの受給状況は以下の通りです。

- 母子家庭で養育費を受け取っている割合:28.1%

- 父子家庭で養育費を受け取っている割合:8.7%

上記のとおり、父子家庭は全体の91.3%が養育費を受け取っていない結果となっています。父子家庭の場合は、男性は女性より収入が大きいという固定観念の元、養育費を請求できていないケースが考えられます。

養育費は男女の違いに関わらず、子を持つ親であれば誰でも元パートナーに請求可能です。養育費を受け取れていない場合は、性別に関わらず養育費請求調停や差押えの申立を行いましょう。

参考:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査の結果を公表します|厚生労働省