非免責債権とは自己破産をしても返済義務が免除されない債務のこと

「非免責債権」とは、自己破産をしても返済義務が残る債権のことです。裁判所に自己破産が認められると、申立人の借金はゼロになります。

しかし税金や罰金、養育費といった非免責債権は、自己破産後も返済していかなければなりません。非免責債権に該当する債権は、免除すると公平性が害されたり免除することがふさわしくないとされるものであるためです。

自己破産だけでなく、個人再生や任意整理といったほかの債務整理方法でも同じです。たとえば任意整理では整理対象を選べますが、非免責債権は整理対象にできません。

だからといって、「非免責債権があると自己破産できない」というわけではありません。非免責債権に該当しない以下のような借金については、自己破産や個人再生、任意整理が可能です。

- 賃金業者からの借入れ

- 個人や民間企業からの借入れ

- クレジットカードの利用料金

- 各種ローン

非免責債権に該当する債権

非免責債権に該当する債権は以下のとおりです。

| 税金や罰金などの公的な債権 |

以下のものが該当する。

・税金

・年金

・健康保険料・介護保険料

・下水道料金

・罰金・科料・追徴金・過料

※電気代やガス代、上水道代は免責の対象になる。 |

| 不法行為に基づく損害賠償請求権 |

非免責債権に該当するかは、その行為が「悪意」「故意または重大な過失」といえるかどうかで決まる。

【悪意で加えた不法行為】

・窃盗や詐欺

・業務上の横領

・ネットでの過剰な誹謗中傷

・暴力によって肉体的に損害を与える行為

・モラハラやいじめによって精神的に損害を与える行為

【故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為】

運転中に起こした交通事故によって人を死傷させる行為 |

| 養育費や婚姻費用などに関する請求権 |

夫婦間の協力義務や婚姻費用分担義務、扶養義務や子の監護義務を前提に生じる請求権が該当する。 |

個人事業主や経営者が支払う給与や

預かり金の請求権 |

以下のものが該当する。

・従業員への給料

・退職金

・預り金(積立金など)

法人ではなく、個人で事業をしている人が自己破産したケースを想定している。 |

| 債権者名簿に記載しなかった債権 |

わざと、または過失によって「債権者名簿」に記載しなかった債権は非免責債権になる。

|

それぞれ解説します。

税金や罰金などの公的な債権

税金や罰金などの公的な債権は非免責債権に該当します。公的な債権を免除してしまうと、ほかの納税者への負担が増したり公平性が保てなくなったりするためです。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

七 罰金等の請求権

引用元 破産法第二百五十三条第一項第一号・第七号|e-Gov法令検索

具体的には、以下のものが該当します。

- 税金(所得税・住民税・相続税・固定資産税など)

- 年金

- 健康保険料・介護保険料

- 下水道料金

- 罰金・科料・追徴金・過料

公共料金で非免責債権に該当するのは下水道料金だけです。電気やガス・上水道料金は該当しません。滞納している料金があれば、自己破産によって支払いが免除されます。

注意点は、支払えないからといって滞納したまま放置していると、財産を差し押さえられる可能性がある点です。国や地方公共団体は裁判所を介さずに強制執行ができるため、滞納が長期にわたっていなくても強制執行を実行されてしまうおそれがあります。

そのため、支払いが難しいとわかった段階で税務署や市区町村役場に相談するのがおすすめです。多くの場合、きちんと相談すれば分納にしてもらえたり支払いを待ってもらえたりします。

なお、差押えが行われる際は突然実行されるのではなく、実行前に通知が来ます。通知を見逃さないようにしましょう。

自己破産をしても免除されない税金滞納分の解決方法については、以下の記事を参考にしてください。

不法行為に基づく損害賠償請求権

不法行為に基づく損害賠償請求権も非免責債権の1つです。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

引用元 民法第二百五十三条第一項第二号・第三号|e-Gov法令検索

「悪意で加えた不法行為」「故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為」とは、以下のような行為をいいます。

| 悪意で加えた不法行為 |

・窃盗や詐欺

・業務上の横領

・ネットでの過剰な誹謗中傷

・暴力によって肉体的に損害を与える行為

・モラハラやいじめによって精神的に損害を与える行為 |

| 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為 |

運転中に起こした交通事故によって人を死傷させる行為 |

また、ここでいう悪意・故意・重大な過失とは、それぞれ以下のような意味で使われます。

- 悪意:積極的に相手に損害を与えようとする意思

- 故意:相手に損害を与えるとわかっていて行うこと

- 重大な過失:少し気をつければ結果を回避できたにもかかわらず、注意を怠ったこと

たとえば運転中に起こした交通事故によって人を死傷させた場合、事故の原因が飲酒運転や信号無視であれば「故意」、ケースによっては「悪意」と判断される場合があります。居眠り運転なら、「重大な過失」に該当する可能性があります。

ポイントは、不法行為に基づく損害賠償請求権でも、すべてが対象になるわけではない点です。

非免責債権に該当するかは、その行為が「悪意」や「故意または重大な過失」といえるかどうかで決まります。たとえば不倫による慰謝料について、「悪意があったとまでいえない」として非免責債権にあたることを否定した判例もあります。(東京地方裁判所・平成28年3月11日判決)

とはいえDVやモラハラがあった場合は、「悪意がある」と判断され非免責債権に該当することもあるでしょう。

非免責債権に該当するかどうかは判断が難しいところがあります。わからなければ弁護士への相談をおすすめします。

養育費や婚姻費用などに関する請求権

子どもの養育費や婚姻費用も非免責債権に該当します。このような親族関係に関する請求権は、とくに保護すべきものであると考えられるためです。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

四次に掲げる義務に係る請求権

イ民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

ホイからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

引用元 民法第二百五十三条第一項第四号|e-Gov法令検索

平成17年に破産法が改正されるまでは、子どもの養育費も免責の対象でした。そのため元配偶者が自己破産すれば養育費を回収できなくなり、泣き寝入りをするしかありませんでした。

しかし養育費の未払いが頻発し、ひとり親世帯の経済状況悪化が問題視されたことで、法改正後は養育費も非免責債権に追加されています。養育費が非免責債権になったことは、ひとりで子どもを育てる人が元配偶者の自己破産によって養育費を回収できなくなる事態を防ぐのに一役買っています。

養育費を自己破産の免責対象にできるかについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

個人事業主や経営者が支払う給与や預り金の請求権

個人事業主や経営者が支払う給与や、預り金(積立金)の請求権も非免責債権です。労働者を保護する必要があるためです。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

引用元 民法第二百五十三条第一項第五号|e-Gov法令検索

従業員を雇っている人が自己破産をした場合、従業員への給料や退職金、預り金は免責されないため支払わなければなりません。

なお、民法第253条が想定しているのは法人ではなく個人で事業をしているケースです。法人が破産するとその法人は消滅しすべての債務がなくなるため、そもそも免責制度が用意されていません。

債権者名簿に記載しなかった債権

裁判所に破産手続きを申し立てる際の提出書類「債権者名簿(債権者一覧表)」にわざと記載しなかった債権は、非免責債権にあたります。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

引用元 民法第二百五十三条第一項第六号|e-Gov法令検索

債権者名簿に記載のない債権者には、裁判所から書面が発送されません。自己破産を申し立てた人の住所や氏名が掲載される「官報」によって知るチャンスはありますが、気づかなければ自己破産した事実を知らないまま借金が踏み倒されてしまいます。

そうした債権者を保護するため、名簿に記載しなかった債権を非免責債権としています。

ただし名簿に記載がなくても、その債権者が自己破産した事実を知っていたときは免責の対象です。

なお、意図的に記載しなかった場合だけでなく、つい記載し忘れたケースなど、過失によって記載が漏れたときも非免責債権になるため注意が必要です。

また、特定の債権者をわざと債権者名簿に記載しない行為は、借金の免除が認められない要件を指す「免責不許可事由」に該当するおそれがあります。「免責に反対されそうだから名簿に記載しない」などということは行わないようにしましょう。

非免責債権が支払えない場合の3つの対処法

自己破産をしても、非免責債権は支払わなければなりません。しかし、支払えないケースもあるでしょう。

ここでは、非免責債権が支払えないときの対処法を債権別に紹介します。

- 養育費や婚姻費用|相手に減額などを相談する

- 税金など|自治体や税務署に相談する

- 非免責債権以外の借金を債務整理する

養育費や婚姻費用|相手に減額などを相談する

養育費や婚姻費用を支払えない場合は、元配偶者に減額してもらえないか相談してみましょう。正直に事情を話せば、減額に応じてくれたり状態が落ち着くまで支払いを待ってもらえたりする可能性があります。

ただし、話し合いで解決できないときは「養育費減額請求」を裁判所に申し立て、調停や審判で解決する必要があります。

【養育費減額請求調停・審判とは】

調停は、家庭裁判所の調停委員を介して相手と話し合う手続きのことをいう。裁判で勝ち負けを決めるのではなく、あくまでも話し合いで解決を目指すため、双方の合意がなければ成立しない。

調停が不調に終わった場合はそのまま審判に移行し、裁判所が双方の収入・言い分・事情などから減額を認めるかどうかや金額を決定する。

注意点は、勝手に減額したり相手に黙って支払いをやめたりしないことです。

離婚時に強制執行認諾文言付の離婚公正証書を作成している場合や、離婚調停や離婚訴訟で離婚に関する取り決めをしているときは、裁判を経ることなく公正証書や調停調書、審判書をもって財産を差し押さえられる可能性があります。

また、裁判所に申し立てても、減額が認められるとは限らない点にも注意が必要です。

とはいえ、相談してみる価値はあります。自分の要求を押し通すだけでは相手も納得しないため、誠実な態度できちんと説明するよう心がけましょう。

税金など|自治体や税務署に相談する

税金や年金、国民健康保険料などが支払えない場合は、自治体の各担当部署や税務署にできるだけ早く相談しましょう。

| 債務の種類 |

相談先 |

考えられる対応 |

| 税金 |

・地方税:市区町村役場の税金担当窓口

・国税:税務署

※地方税:住民税・固定資産税・都市計画税など

※国税:所得税・消費税・相続税・贈与税など |

・分納

・納付猶予 |

| 国民年金保険料 |

・市区町村役場の国民年金担当窓口

・最寄りの年金事務所 |

・免除(全額・3/4・半額・1/4)

・納付猶予 |

| 国民健康保険料 |

市区町村役場の国民健康保険担当窓口 |

・分納

・納付猶予 |

きちんと事情を説明すれば、上記のように対応してくれる可能性があります。

ただし支払わないまま放置したり、相談して分納や納付を猶予してもらったにもかかわらず約束どおりに支払わなかったりすると、財産を差し押さえられるおそれがあるため注意しましょう。

くれぐれも放置しないようにし、一度約束をしたらそのとおりに支払うのが鉄則です。もし約束どおりに支払えそうにないときは、約束を破ってしまう前に連絡し、支払計画について再度相談するようにしましょう。

なお、国民年金については、納付期限から2年を経過していない分について免除・納付猶予の申請が可能です。

ただし申請をしても、免除や納付猶予が承認されるとは限りません。申請が承認されなければ、通常どおり支払う必要があることを念頭に置いておきましょう。

参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

非免責債権以外の借金を債務整理する

非免責債権以外の借金を債務整理するのも1つの手段です。弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば督促や取り立てが止まるため、その間はこれまで借金返済に充てていたお金を非免責債権の支払いに回せます。

選択する債務整理方法によっては、借金の支払義務が残ります。しかし現在よりも月々の返済額を減らせるケースが大半であるため、自分の状況に合った債務整理方法を選択できれば、借金の返済と非免責債権の支払いを両立させることも可能でしょう。

ここでは、以下の債務整理方法について紹介します。

- 自己破産|裁判所に申し立てて借金を無くす手続きのこと

- 個人再生|裁判所に申し立てて借金を大幅に減額する手続きのこと

- 任意整理|債権者と直接交渉して返済の負担を軽減する手続きのこと

自己破産|裁判所に申し立てて借金を無くす手続きのこと

収入が少ない、無収入、借金が高額でほかの債務整理方法では解決できないといったケースは、「自己破産」が適している可能性があります。

【自己破産とは】

裁判所に申し立て、非免責債権以外の借金をゼロにしてもらう手続き。ほかの債務整理方法では借金の支払いが残るが、自己破産の場合は免責が認められれば借金の返済義務がなくなる。

ただしメリットが大きい分、以下のようなデメリットがある点に注意が必要です。

- ブラックリストに載る

- 100万円以上の現金や20万円以上の預貯金、持ち家などの財産を失う

- 官報に住所や氏名が掲載される

- 資格、職業制限を受ける

- 保証人つきの借金がある場合は保証人に迷惑がかかる

上記のように、多くの財産を失ったり国の機関紙である「官報」に自分の情報が載ったりといったデメリットもありますが、現在借金に苦しんでいる人にとって「借金がゼロになる」というのは非常に魅力的なのではないでしょうか。

重要なのは、デメリットをよく理解することです。「借金をすべてなくせるのであればなんでもいい」と短絡的に考えるのではなく、後悔しない方法を選択する必要があります。

自己破産を選択してもいいのか、どの債務整理方法が向いているのかわからないときは専門家に相談しましょう。

自己破産の減額効果や残せる財産の範囲については、以下の記事を参考にしてください。

個人再生|裁判所に申し立てて借金を大幅に減額する手続きのこと

借金額は多めだが安定した収入があり、減額されれば返済が可能という場合は、「個人再生」が適している可能性があります。

【個人再生とは】

裁判所に申し立て、借金の元本を5分の1〜10分の1程度に減額してもらう手続き。返済義務は残るため、返済計画を立てて原則3年(場合によっては5年)で完済する。

個人再生の特徴は、元本が大幅に減額されることです。次項で解説する「任意整理」ではほとんど元本を減らせませんが、個人再生では元本を減らせるため返済の負担を大きく軽減できます。

また、ブラックリストに載る、官報に住所や氏名が掲載される、保証人つきの借金がある場合は保証人に迷惑がかかるといったデメリットがあるのは自己破産と同じですが、資格・職業制限はなく、持ち家も残せます。

ただし、自己破産とは異なり完済まで返済し続ける必要があるため、「安定した収入を完済まで維持できる」という状況でなければ選択できません。収入が少ない、または無収入で借金が減額されても返済が難しいなら、自己破産を検討すべきでしょう。

個人再生の減額効果や手続きの流れについては、以下の記事を参考にしてください。

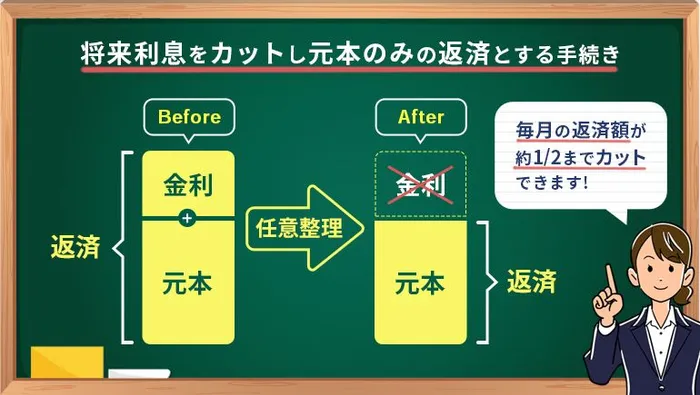

任意整理|債権者と直接交渉して返済の負担を軽減する手続きのこと

安定した収入があり、利息をカットしてもらえば十分返済が可能という場合は「任意整理」が適している可能性があります。

【任意整理とは】

債権者と交渉し、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続き。支払義務が残るため、残った借金を3〜5年で完済する。

任意整理は、自己破産や個人再生よりもデメリットの少ない手続きです。

ブラックリストに載るというデメリットはあるものの、官報に掲載されたり職業・資格制限を受けたりすることはありません。また、整理対象を選択できるため、ローン返済中の債権を対象から外せば財産も守れます。

「誰にも知られずに債務整理したい」「債務整理の対象にしたくない債権がある」のであれば、任意整理がおすすめです。

ただし自己破産のように借金がゼロになったり、個人再生のように元本自体を大きく減額できたりするわけではありません。もし途中で返済が滞れば、結局は自己破産を行うしかなくなる可能性があるため、債務整理方法を選択する際は専門家に相談しながら慎重に検討しましょう。

任意整理のメリットや減額効果については、以下の記事を参考にしてください。

非免責債権によく似た「免責不許可事由」にも注意

非免責債権とは別に、「免責不許可事由」というものがあります。

【免責不許可事由とは】

該当した場合、自己破産を申し立てても免責が許可されず、借金を免除してもらえない可能性のある要件のこと。

非免責債権は、免責が許可される・されないにかかわらず、そもそも免責されない債権のことです。それに対し免責不許可事由は、本来免責の対象になる借金がさまざまな理由によって免責を許可されないことであるため、両者は根本的に異なります。

なお、免責不許可事由に該当する要件は以下のとおりです。

- 自己破産前や手続き中に、自分の財産を隠したり他者に譲ったりした

- 不利な条件で借入れをしたり、クレジットカードで購入した商品を購入金額より大幅に下げた金額で現金化した

- 特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」を行った

- 浪費やギャンブル、キャバクラ通いなどで収入に見合わない借金をした

- はじめから自己破産するつもりだったにもかかわらず、それを隠して借金した

- 帳簿や確定申告書を偽装・隠ぺいした

- 債権者名簿に記載すべき債権者を記載しなかった・存在しない債権者を記載した

- 自己破産手続き中に行われる面談で虚偽の発言をしたり、面談を欠席したりした

- 破産管財人との面談を欠席したり必要書類を提出しなかったりして管財業務を妨げた

- 過去7年の間に自己破産で免責を受けたり、給与所得者等再生での認可決定、小規模個人再生でのハードシップ免責を受けたりした

- 財産を開示しない、説明をしないなど、自己破産手続きに協力しようとしなかった

免責不許可事由に該当する行為を行った場合、原則として免責が不許可になります。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

引用元 破産法第二百五十二条|e-Gov法令検索

つまり、免責不許可事由に該当しなければ、免責が許可されるということです。

また、免責不許可事由に該当していても、自己破産をせざるを得なくなった経緯や事情から裁判所が「免責を許可すべき」と判断し、許可されることもあります。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

引用元 破産法第二百五十二条第二項|e-Gov法令検索

免責不許可事由については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしてください。

まとめ

自己破産をしても免責されない「非免責債権」について、該当する債権や支払えない場合の対処法を解説しました。

税金や養育費といった非免責債権は、自己破産をしても免責されません。そのため自己破産をしたあとも、支払っていく必要があります。

支払えないときは、支払えないからといって滞納するのではなく、それぞれ支払うべき相手に相談しましょう。たとえば税金であれば税務署や市区町村役場の担当部署、養育費なら元配偶者に事情を話せば、応じてくれる可能性があります。

そのほか、非免責債権以外の借金を債務整理し、浮いたお金を非免責債権の支払いに充てるのも1つの方法です。

債務整理を行う際は、弁護士や司法書士といった専門家に依頼することをおすすめします。自分の状況に合った債務整理方法をアドバイスしてくれるうえ、専門家に手続きを依頼することで督促や取り立てがストップします。

無料相談を実施している事務所も多いため、まずは借金問題を得意とする専門家を探し、無料相談を受けてみるとよいでしょう。

非免責債権についてよくある質問

非免責債権かどうか判断できない場合はどうすればいい?

非免責債権かどうかの判断が難しければ、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

税金や養育費などであればわかりやすいですが、賠償金については非免責債権に該当するものとしないものがあり、知識がなければわかりにくいためです。

自己破産をするなら、自己破産の手続きも専門家に依頼して進めていくのがベストです。自己破産を検討しているなら、非免責債権の有無にかかわらず専門家に相談するのがよいでしょう。

非免責債権には時効がある?

非免責債権にも時効があります。

税金

(住民税や所得税、固定資産税など) |

原則納付期限から5年 |

| 国民健康保険料 |

納付期限から2年 |

| 養育費 |

養育費を請求できると知ったときから5年

※調停・審判などで確定した場合は10年

養育費を請求できるときから10年 |

| 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 |

損害・加害者を知ったときから3年

または不法行為のときから20年 |

| 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為 |

損害・加害者を知ったときから5年

または権利を行使できるときから20年 |

ただし税金や国民健康保険料に関しては、税務署や自治体が滞納を長期的に放置することはないと考えられるため、時効によって債権が消滅するケースはほとんどないでしょう。

税金は、納付期限を過ぎると督促状が届きます。国民健康保険料も、未納分がある人には定期的に通知が発送され、無視すると差し押さえられる可能性があります。

時効によって債権が消えることを期待せず、各担当部署に相談してどのように支払っていくかを考えるようにしましょう。

非免責債権が支払えなかった場合はどうなる?

非免責債権が支払えないと、財産を差し押さえられる場合があります。

とくに国や自治体は、裁判所を介さずに財産の差し押さえが可能です。税金の滞納があるときは早い段階で給与や預貯金を差し押さえられることがあるため、決して滞納を放置しないようにしましょう。

ただ、破産者は自己破産の手続きによってすでに財産を失っている可能性が高く、差し押さえを実行されても債権を回収できずに終わることがあります。そのため費用をかけてまで差し押さえを行うケースは、実際のところあまり多くないと考えられます。