自己破産とは裁判所にて全ての債務を免除してもらう手続き

自己破産とは債務整理の1つで、裁判所を介して全ての借金をゼロにする手続きのことです。他の方法で借金を減らしても多額の借金が残り、自力で完済するのがどうしても難しい場合に最終手段として利用されます。

ただし、自己破産できるのは、支払いが不可能な状態であると裁判所に判断され、かつ自己破産の対象の債務が非免責債権でない場合のみです。自己破産の条件については、こちらで詳しく解説しています。

借金の返済が難しいからといって、誰でも利用できるわけではないので注意が必要です。

ここからは、自己破産について下記の2つを解説します。

- 手続き方法は「同時廃止」と「管財事件」の2種類がある

- 他の債務整理との違い

なお、自己破産をしても家族に迷惑がかかることはありません。ただし、家族が連帯保証人だった場合、家族に返済義務が発生するため注意が必要です。

手続き方法は「同時廃止」と「管財事件」の2種類がある

自己破産の手続き方法は、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、一定の基準をもとに裁判所が判断します。どちらの方法で手続きを行うかは自分で決められませんが、自己破産ではすでに財産を所有していないケースが多いです。

そのため、基本的には同時廃止で手続きが行われます。

| 項目 |

同時廃止 |

管財事件

(少額管財事件) |

| 内容 |

破産管財人は選任されず、破産手続きが開始されると同時に破産事件を廃止する手続き |

・裁判所に選任された破産管財人によって、破産人の財産の処分や債務者への配当が行われる手続きのこと

・管財事件の手続きをさらに簡略化させたのが少額管財事件 |

| 基準 |

破産者が33万円以上の現金や20万円以上の価値がある財産を所有しておらず、かつ免責不許可事由に該当する事情・原因がない場合 |

【管財事件】

・破産者が33万円以上の現金や20万円以上の価値がある財産を所有している場合

・免責不許可事由に該当する事情・原因がある場合

【少額管財事件】

・弁護士によって申し立てられている場合

・資産額の基準は申し立てる裁判所によって異なる |

| 費用 |

30〜50万円 |

管財事件:80〜130万円

少額管財事件:50~70万円 |

管財事件が選択されると、破産開始時点で破産者が持っていた財産は原則として裁判所に選任された破産管財人によって管理され、債権者の配当に充てるために処分・換価されます。一方で破産者が処分対象の財産を所有しておらず、かつ免責不許可事由に該当しないことが明らかな場合は同時廃止で手続きが行われます。

同時廃止が選択された場合は、債権者への支払いが行われないため手元の財産を手放す必要がありません。そのため、裁判所に借金の免責が認めてもらえるかのみが重要となります。

他の債務整理との違い

債務整理は自己破産のほかにも、個人再生や任意整理があります。自己破産・個人再生・任意整理の主な違いは以下の通りです。

|

自己破産 |

個人再生 |

任意整理 |

| 内容 |

原則として全ての借金がゼロになる |

借金が5分の1~10分の1程度まで減額される |

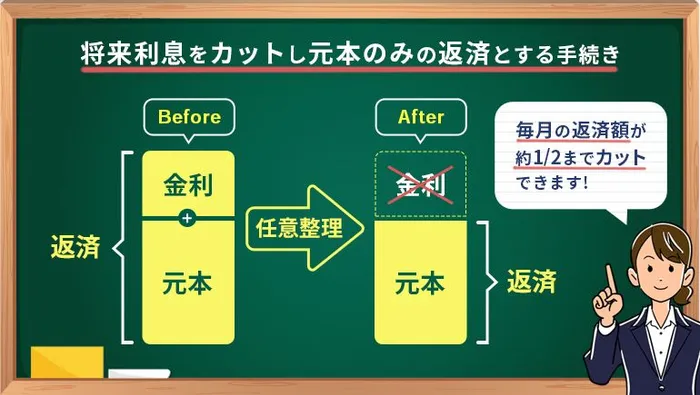

将来利息や遅延損害金がカットされる |

| 元金の減額 |

あり |

あり |

原則なし |

| 返済期間 |

返済不要 |

3~5年 |

3~5年 |

| 裁判所での手続き

|

必要 |

必要 |

不要 |

| 財産の処分 |

原則あり |

原則なし ※ローンが残っている財産は処分の対象 |

なし |

| 保証人への影響 |

避けられない |

原則避けられない ※住宅ローンなら避けられる可能性がある |

避けられる |

| 官報への掲載 |

あり |

あり |

なし |

| 職業の資格制限 |

あり |

なし |

なし |

| 引越しや旅行などの移動制限 |

あり |

なし |

なし |

個人再生は借金を大幅に減額できるうえ、原則として住宅や車などの財産は処分されません。ローンが残っている財産は原則として処分の対象となってしまいますが、住宅ローンが残っている持ち家であれば住宅ローン特則を利用することで処分を避けられます。

任意整理は他の方法と比べて借金の減額幅が小さいものの、手続きが簡単で費用も安く、周囲にバレずに手続きを進めやすいです。個人再生や任意整理は手続き後も返済義務が残りますが、基本的に財産の処分がなく、自己破産と比べてその後の生活に対する影響も少ないメリットがあります。

そのため、安定した収入がある場合や高価な財産がある場合は個人再生や任意整理を行うことも検討しましょう。

自己破産を選択するメリット

自己破産を選択するメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。

- 借金の支払いを免除してもらえる

- 一定の財産は手元に残せる

- 手続きが開始されれば債権者からの強制執行を免れる

ここからは、それぞれのメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。下記の記事ではデメリットも含めて解説しているので、参考にしてみて下さい。

借金の支払いを免除してもらえる

自己破産を申し立てて、裁判所が「借金の返済は不可能である」と認めると免責許可が下り、借金の支払いを免除してもらえます。免除の対象となるのは、非免責債権(税金や保険料、一部の賠償金など)を除く全ての借金です。

非免責債権は自己破産後も返済義務が残りますが、それ以外の借金は返済する必要がなくなるため、生活再建に集中できます。

一定の財産は手元に残せる

自己破産を申し立てても、手元の財産が全て処分されるわけではありません。管財事件で処理される場合、一定の価値がある財産は原則として全て処分の対象になりますが、自己破産後も所有することが認められている「自由財産」は手元に残しておけます。

破産法で自由財産として認められている財産は、以下の3種類あります。

差押禁止財産とは、民事執行法やその他の法律で絶対的に差し押さえが禁止されている財産のことで、主に以下の財産が差押禁止財産に該当します。

- 生活に欠かせない衣類や寝具、家具、台所用品など

- 生活に必要な一ヶ月分の食料や燃料

- 業務や学業に欠かせない器具や道具

- 仏像や位牌、礼拝・祭祀に欠かせないもの

- 実印や生活・仕事で必要な印鑑

- 義手や義足、身体の補助器具

- 給与や賞与、退職金の手取り額の4分の3に該当する部分(手取り額が44万円を超える場合は33万円まで)

- 公的年金や生活保護費、児童手当などの受給権

1台目までであれば、電子レンジやテレビ、パソコン、洗濯機や冷蔵庫といった家財道具も残せます。

一方で新得財産とは、自己破産の手続きが開始された後に破産者が取得した財産のことです。新得財産に該当するものは、一定の価値がある場合でも処分の対象外となります。

破産法で認められている自由財産以外の財産は、原則として破産財団に組み込まれたのちに換価処分されるのが一般的です。ただし、以下に当てはまる財産であれば、本来処分の対象となる財産も自由財産として手元に残しておけます。

なお、財産処分の対象となるのはあくまで破産者本人の財産のみなので、家族名義の不動産や車、預貯金などは処分されません。

- 裁判所が自由財産として拡張を認めた財産

- 破産財団が放棄した財産

自由財産の拡張とは、本来処分の対象となる財産であっても、裁判所の決定によって自由財産として取り扱うことにする制度のことです。処分されると生活や仕事に大きな支障が出るような財産であれば、裁判所に申し出ることで自由財産の拡張が認められる可能性があります。

また、一旦破産財団に組み込まれた財産であっても、売却が不可能・困難な財産や換価処分すると費用倒れになる恐れがある財産は、破産財団から放棄されて手元に戻ってくる場合もあります。

ただし、自己破産した時点でローン返済中の場合は、差し押さえ禁止の財産であってもローン会社に没収される可能性が高いです。どうしても没収は避けたい場合、第三者に一括でローンを返済してもらう「第三者弁済」をすれば免れます。

そのため、親族など肩代わりしてくれる人がいるのであれば、相談してみると良いでしょう。

手続きが開始されれば債権者からの強制執行を免れる

借金の返済ができないまま長期間放置すると、最終的には債権者から強制執行を申し立てられ、給与や財産を差し押さえられてしまう可能性があります。しかし、自己破産を申し立てて手続きが開始されれば、債権者からの強制執行は免れます。

これは、破産手続きにおいて「債権者平等の原則」という考え方があることが理由です。債権者平等の原則とは、破産手続きの公正を担保するため、債権者はその債権額に応じて平等に取り扱わなければならないというルールのことです。

特定の債権者が強制執行をかけて破産者の財産を没収してしまうと、他の債権者の利益を侵害することになるため、債権者平等の原則に反するとして自己破産後の債権者による強制執行は禁止されています。

自己破産を選択するデメリット

自己破産を申し立てて免責許可が下りれば、原則として全ての借金をゼロにできますが、注意すべきデメリットもいくつか存在します。自己破産を選択するデメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。

- 家族がお金を借りているなど、会社が債権者になっている場合

- 会社が日常的に官報を確認している場合

- 資格制限の対象となる職業に就いている場合

ここからは、それぞれのデメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。

高価な財産を処分することになる

自己破産では借金をゼロにできますが、高価な財産は債権者への弁済・配当に充てるため、原則として全て手放さなければなりません。高価な財産であるかの基準は裁判所によって異なりますが、多くの裁判所では20万円を基準としています。

そのため、20万円以上の預貯金や不動産、自動車、宝石、時計などは処分の対象になるケースが多いです。ただし、99万円以下の現金や生活・仕事で必要不可欠なものなど、自由財産として認められているものについては20万円以上の価値があっても手元に残しておけます。

たとえば車の場合、下記のケースに該当すれば、手元に残しておくことを認められる可能性があります。

- 足に障害があり日常生活を送るうえで車が必要

- 配達など仕事の都合上車がなければ業務に支障をきたす

- 介護や通院で車が必要

- 公共交通機関が発達していない地域に住んでいて生活に車が必要

約5〜7年間はブラックリスト入りする

自己破産をすると、信用情報機関にその事実が事故情報として登録されます(ブラックリスト入りの状態)。これは自己破産に限らず、個人再生や任意整理を行った場合も同様です。ブラックリストに登録されている間は、以下のような制限を受けます。

- クレジットカードの作成や利用ができない

- 新規の借り入れやローンの契約ができない

- スマホ・携帯電話端末を分割で購入できない

- 賃貸物件の審査に通らない可能性がある

- 保証人になれない

自己破産の場合は、手続きが開始されてから5~7年経過すれば事故情報が削除されます。2022年11月以前は、個人再生や自己破産の情報が信用機関に記録される期間は5~10年でした。しかし、全国銀行個人信用情報センター(KSC)が従来の10年という登録期間を7年に見直したことが影響し、全体でも登録期間は短縮されています。

ただし、2022年11月より前に手続きを行った場合は、新しい基準(7年への短縮)の対象とはなりません。

| 信用情報機関 |

起算点 |

事故情報の登録期間 |

| 日本信用情報機構(JICC) |

完済日または免責確定日 |

約5年 |

| シー・アイ・シー(CIC) |

完済日または手続開始決定日 |

約5年 |

| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |

完済日または手続開始決定日 |

約7年 |

官報に掲載され周囲に自己破産を知られる可能性がある

自己破産をすると官報に掲載されるため、周囲の人に自己破産をしたことを知られてしまう可能性高いです。官報とは国が発行している新聞のような出版物で、法律の制定・改正に関する情報や破産者情報などが掲載されています。

自己破産をすると、破産手続き開始時と免責許可決定時に氏名と住所が官報に掲載されます。一般の人で官報に目を通している人はほぼいませんが、インターネットや国会図書館などで誰でも閲覧できるものなので、周囲の人にバレる可能性はゼロではありません。

特に役所の税務担当課や金融機関、信用情報機関、不動産業者などの一部の職種の人は官報を頻繁に確認しているため、周囲にそういった人がいる場合はバレる可能性が高いです。

手続終了まで一定の職業に就業できなくなる

自己破産は任意整理や個人再生とは異なり、職業の資格制限があります。制限の対象となる職業や役職に就いている場合は、自己破産の手続きが終了するまで仕事ができなくなったり、役職を解任されたりすることになります。

自己破産で制限がかかる主な職業・資格は以下の通りです。

- 弁護士

- 司法書士

- 行政書士

- 公認会計士

- 税理士

- 宅地建物取引士

- 不動産鑑定士

- 公証人

- 警備員

- 生命保険外交員

- 公正取引委員会の委員長・委員

- 商工会議所・信用金庫等の会員

- 貸金業の登録

- 質屋営業の許可

- 会社役員(取締役、執行役員、監査役など)

自己破産の手続きが終了した後は資格制限が解除されるため、仕事に復帰できます。弁護士や司法書士などの資格は手続きが終わるまで一旦登録が取り消されますが、取得した資格自体は消滅しないため、再度試験を受ける必要はありません。

自己破産の手続きにかかる期間はケースによって異なりますが、特別な問題がなければ2~3ヶ月程度で完了します。

自己破産をするための条件

自力で借金を返済するのが難しいからといって、誰でも自己破産の手続きが行えるわけではありません。自己破産を申し立てるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

- 借金の支払いが不可能な状態である

- 免責不許可事由に当てはまっていない

ここからは、それぞれの条件について1つずつ詳しく解説していきます。

借金の支払いが不可能な状態である

多額の借金を抱えて自己破産を申し立てても、支払い不能な状態に陥っていることを裁判所に認めてもらえなければ免責許可は下りません。支払い不能とは、支払いに充てる収入や財産がなく、債務者が支払い能力を欠いていることで一般的・継続的に借金を返済できない状態であることを指します。

借金の返済が難しくてもそれが一時的なものである場合や、他の方法で対処することで完済が見込める場合は原則として自己破産は認められません。ただし、自己破産において借金の額は問われないため、借金が比較的少額であっても、支払いが不可能な状態であると判断された場合は自己破産が可能です。

免責不許可事由に当てはまっていない

借金の支払いが不可能な状態であっても、免責不許可事由に該当する場合は免責が認められない可能性があります。免責不許可事由とは、自己破産による免責が破産法で認められていない事情・原因のことです。

| 免責不許可事由 |

内容 |

| 不当な財産減少行為(252条1項1号) |

債権者を害する目的で、破産財団に属する財産を隠匿・損壊したり、家族や友人などに安く売却したりすること |

| 不当な債務負担行為(252条1項2号) |

破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で借金をしたり、クレジットカードなどの信用取引で購入した商品を著しく安い価格で直ちに売却したりすること |

| 偏頗(へんぱ)弁済行為(252条1項3号) |

一部の債権者のみ借金を返済したり、担保を差し出したりすること |

| 浪費、賭博その他射幸行為による財産減少行為・債務増大行為(252条1項4号) |

収入に見合わない散財や旅行、ギャンブル、FX、信用取引、先物取引などが原因で財産を著しく減らしたり、多額の借金を抱えたりすること |

| 詐術による信用取引(252条1項5号) |

破産申し立ての1年前から破産手続き開始が決定されるまでの間に、支払い能力がないことを分かっていながら、収入や資産などを偽って借金したり、ローンを組んだり、クレジットカードを作成・利用したりすること |

| 業務帳簿隠滅等の行為(252条1項6号) |

源泉徴収票や決算書、確定申告書、財産目録など業務や財産状況に関する帳簿・書類を隠したり、偽造したりすること |

| 虚偽の債権者名簿の提出行為(252条1項7号) |

裁判所に提出する債権者一覧の名簿に特定の債権者を記載しなかったり、架空の債権者を記載したりすること |

| 調査協力義務違反行為(252条1項8号) |

裁判所や破産管財人に対して虚偽の説明をしたり、説明を拒否したりすること |

| 管財業務妨害行為(252条1項9号) |

管財業務を妨害する目的で、破産管財人との面談に出席しなかったり、虚偽の説明や回答拒否をしたり、期限を過ぎても必要な書類を提出しなかったりすること |

| 7年以内の免責取得(252条1項10号) |

過去7年以内に自己破産における免責許可、給与所得者再生における認可、小規模個人再生におけるハードシップ免責の認可のいずれかを受けている場合は自己破産が認められない |

※個人再生におけるハードシップ免責とは、個人再生手続き後の返済において、やむを得ない理由で返済が難しくなった場合に残りの債務を免除してもらえる制度のことです。

ただし、免責不許可事由に該当するケースであっても、その程度が軽微である場合や真剣に手続きに取り組む姿勢が見られる場合は、裁判所の裁量で免責が認められる可能性もあります。

自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用の相場は、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のどの方法で手続きが行われるのかによってそれぞれ異なります。

- 同時廃止事件:30〜50万円

- 管財事件:80〜130万円

- 少額管財事件:50〜70万円

ここからは、それぞれの費用について1つずつ詳しく解説していきます。

同時廃止事件:30〜50万円

自己破産が同時廃止事件として処理される場合は、合計30〜50万円程度の費用がかかります。

| 申立手数料 |

1,500円 |

| 予納郵券 |

110円×(債権者数+裁判所が求める若干数) |

| 予納金 |

11,859円 |

| 弁護士費用 |

30万円~50万円程度 |

管財事件の場合:80〜130万円

自己破産が管財事件として処理される場合は、合計80〜130万円程度の費用がかかります。

| 申立手数料 |

1,500円 |

| 予納郵券 |

110円×(債権者数+裁判所が求める若干数) |

| 予納金 |

50万円~ |

| 弁護士費用 |

30万円~80万円程度 |

少額管財事件:50〜70万円

少額管財事件とは、通常の管財事件と比べて手続きや費用の負担が軽減された破産手続きです。破産管財人の調査などにより、管財事件が短時間で終了すると見込まれる場合は、少額管財事件として手続きが行われます。

自己破産が少額管財事件として処理される場合は、合計50〜70万円程度の費用がかかります。

| 申立手数料 |

1,500円 |

| 予納郵券 |

110円×(債権者数+裁判所が求める若干数) |

| 予納金 |

20万円~ |

| 弁護士費用 |

30万円~50万円程度 |

自己破産手続きの流れ

自己破産の手続きの流れは、「同時廃止」「管財事件(少額管財事件)」のどちらで手続きが行われるのかによってそれぞれ異なります。

管財事件の場合

自己破産が管財事件として処理される場合は、以下のような流れで手続きが行われます。

- 司法書士もしくは弁護士に相談する

- 債権調査・申立書の作成:3~6ヶ月

- 破産・免責手続の申立て・破産審尋:申立てをした日から3日以内

- 破産管財人との打ち合わせ

- 破産手続きの開始が決定:破産審尋(即日面接)を行なった翌週水曜日の17時

- 債権者集会と免責審尋の実施:破産手続開始決定から2~3ヶ月後

- 裁判所による免責許可が降りる:債権者集会から約1週間後

- 免責許可決定が確定する:裁判所の免責許可決定から約4週間後

管財事件の手続きは、自己破産の中でも財産や取引状況の調査が必要な場合に適用されるため、同時に手続きの期間が比較的長くなる傾向があります。そのため、各ステップごとにしっかりと準備を進め、弁護士や破産管財人の指示に迅速に対応することが重要です。

特に、債権者集会と免責審尋には本人が必ず出席しなければなりません。ここでは、破産管財人が調査した財産状況や免責に関する報告が行われます。当日落ち着いて対応するためにも、事前に弁護士としっかり打ち合わせをしておきましょう。また、管財人費用の支払いも求められるため、事前に必要な金額を確認し、準備しておくことが大切です。

管財事件の手続きは少額管財と比較して負担が大きくなりますが、計画的に進めることでスムーズに免責許可を得られます。不明点があれば、早めに弁護士に相談しながら進めると安心です。

同時廃止の場合

自己破産が同時廃止として処理される場合は、以下のような流れで手続きが行われます。

- 司法書士もしくは弁護士に相談する

- 債権調査・申立書の作成:3~6ヶ月

- 破産・免責手続の申立て・破産審尋:申立てをした日から3日以内

- 破産手続きの開始が決定:破産審尋(即日面接)をした当日

- 免責審尋の実施:破産手続開始決定から約2ヶ月後

- 裁判所による免責許可が降りる:免責審尋から約1週間後

- 免責許可決定が確定する:免責許可決定から約4週間後

同時廃止手続きは、財産がほとんどなく特に調査が必要とされない場合に適用されるため、管財事件よりも手続きの負担や費用が少ないというメリットがあります。

ただし、免責審尋では裁判官と直接面談する必要があります。約5分ほどと短時間ですが、手続きの最終段階として重要な場面となるため、弁護士と事前に流れを確認し、当日は落ち着いて対応できるよう準備をしておくと安心です。

また、手続きが完了するまでの間に収入や貯蓄が増えてしまった場合、管財事件に移行してしまう可能性があります。申請後、債務先からの請求が止まってからは生活に余裕が生まれやすいです。

本来であれば、その間に弁護士費用を支払って手続きに必要な書類を準備しなければなりません。しかし、準備に時間がかかって貯蓄が増えると、所有財産が同時廃止の基準を超えてしまい、手続きが難しくなる可能性があります。

管財事件になると財産を没収されるだけでなく、裁判所への予納金も最低20万円は納めなければなりません。そのため、申請後は早めに手続きを進めることが大切です。

自己破産するときの注意点

自己破産をする際は、以下の2点に注意が必要です。

- 免責されても支払わなければならない債務もある

- 手続中の郵便物は破産管財人のもとへ届く

ここからは、それぞれの注意点について1つずつ詳しく解説していきます。

免責されても支払わなければならない債務もある

自己破産をして免責許可が下りたとしても、「非免責債権」に該当するものは免責の対象外となります。非免責債権とは自己破産をしても支払い義務が免除されない債権のことで、具体的には以下のものが非免責債権に該当します。

| 租税等の請求権 |

国税、地方税、公的年金、健康保険料、下水道料金など |

| 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 |

DVやモラハラ、名誉毀損などの慰謝料 詐欺や横領、窃盗を働いたことによる賠償金 |

| 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 |

飲酒運転や煽り運転など、危険運転致死傷罪が成立するような交通事故で人を死亡・ケガさせた場合の賠償金 暴力を振るって人を死亡・ケガさせた場合の賠償金 |

| 扶養義務に係る請求権 |

未成熟の子どもがいる場合の養育費、妻・夫への婚姻費用 |

| 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権 |

個人再生や自己破産を行った個人事業主が雇用していた従業員の給料や退職金 |

| 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 |

故意や過失によって債権者名簿に記載しなかった債権者に対する債務 |

| 罰金等の請求権 |

罰金、科料、過料、交通違反の反則金、追徴金、刑事訴訟費用など |

非免責債権に該当する未払いの税金や罰金、賠償金、養育費、婚姻費用などは、自己破産の手続きが終了した後も支払い義務が残るため、完済するまで支払いを続けなければなりません。

手続中の郵便物は破産管財人のもとへ届く

自己破産が管財事件として処理される場合、手続きが開始されてから終了するまでの間、破産者宛の郵便物は全て破産管財人に転送されます。破産管財人に郵便物が転送されるのは、未申告の債務や財産、免責不許可事由などがないか調査するためであり、それ以外の目的で郵便物を悪用される心配はありません。

破産管財人が郵便物の中身を確認し、破産手続きと関連がない郵便物だった場合はまとめて破産者に返却されます。

気になる自己破産後の生活

借金を返済できずに自己破産を検討しているものの、自己破産後の生活がどうなるのか不安で手続きを躊躇している人も多いのではないでしょうか。たしかに自己破産をすると、財産の処分や職業の資格制限、クレジットカードやローンの利用制限などがあるため、その後の生活の影響がゼロというわけではありません。

しかし、自己破産は借金問題を解決して生活の再建を目的とした手続きなため、多くの人が心配するほどの厳しい制限を強いられることはありません。基本的には普通の人とほぼ同じ生活を送れます。

ここからは、気になる自己破産後の生活に関する以下の項目についてそれぞれ解説していきます。

- 基本的に自己破産を会社に知られることはない

- 保証人に影響が出る

- 引越し等の移動が制限されることがある

- 生活保護が打ち切られることは基本的にない

- 生命保険や学資保険は解約しなくてもいい可能性がある

- 持ち家は処分される可能性がある

- 賃貸であれば住み続けられる

- 携帯電話やスマホの支払いを延滞していると解約される

基本的に自己破産を会社に知られることはない

自己破産をしても、会社に知られることは原則としてありません。裁判所からの通知はありませんし、会社に報告する義務もないため、会社に自己破産をしたことを隠したまま仕事が続けられます。

ただし、以下のケースに当てはまっている場合は会社にバレる可能性が高いです。

- 会社がお金を借りているなど、会社が債権者になっている場合

- 会社が日常的に官報を確認している場合

- 資格制限の対象となる職業に就いている場合

また、退職金が出る会社に勤めている場合は「退職金見込額証明書」の提出が必要になりますが、この書類は会社に作成を依頼するしなければなりません。その際に、自己破産をしたことが知られてしまう可能性もあります。

ただ、自己破産をしたことを仮に知られたとしても、自己破産のみを理由とした解雇は認められていないため、同じ会社で働き続けるのは可能です。

保証人に影響が出る

保証人が設定されている借金を抱えたまま自己破産すると、その借金の返済義務が保証人に移転するため、多大な迷惑をかけることになります。自己破産をすると破産者の債務は全て免除されますが、保証人の債務は一切免除されません。

保証人は主債務者が支払えなくなった場合に借金全額を返済する義務を負うため、主債務者が自己破産して返済できなくなった場合は、保証人が借金を返済していくことになります。

引越し等の移動が制限されることがある

自己破産が管財事件になった場合、手続き中は自由な移動が制限されます。手続き中に引越しや国内・海外旅行、海外出張をする場合は、裁判所からの許可が必要です。

裁判所の許可を得ずに無断で引越しや旅行などをすると、免責許可が下りず借金がゼロにならない可能性があるので注意しましょう。

生活保護が打ち切られることは基本的にない

自己破産をしても、それを理由に生活保護が打ち切られることは基本的にありません。生活保護受給中でも、支払いが不可能な状態であれば自己破産は可能で、自己破産をした後も生活保護費の支給は継続します。

ただし、自己破産前に生活保護費を借金の返済に充てていたり、生活保護の受給を隠してお金を借りていたりしたことが発覚した場合、不正受給とみなされます。生活保護の打ち切りにつながる可能性があるため、生活保護の受給が決まった時点で自己破産手続きを申請しましょう。

生命保険や学資保険は解約しなくてもいい可能性がある

自己破産の時点で保険の解約返戻金が20万円を超えている場合は処分の対象になるため、通常は保険を解約する必要があります。しかし、解約返戻金が20万円以下の保険や、解約返戻金がない掛け捨てタイプの保険であれば解約する必要はありません。

また、解約返戻金が20万円を超えている場合でも、裁判所に自由資産の拡張を認めてもらえば、解約せずに済む可能性もあります。

持ち家は処分される可能性がある

自己破産をすると、持ち家は住宅ローンの有無にかかわらず、原則として処分の対象となります。持ち家の処分が決まると競売にかけられ、買主が見つかった後は立ち退きが必要です。

ただし、処分の対象となるのは破産者名義の持ち家のみです。持ち家が親や配偶者などの家族名義であれば処分されないため、自己破産後もそのまま住み続けられます。

賃貸であれば住み続けられる

賃貸物件に住んでいる場合は、自己破産後もそのまま住み続けられます。借主が自己破産したというだけで貸主が賃貸借契約を一方的に解除することは法律で認められていません。

そのため、自己破産を理由に貸主から立ち退きを求められたとしても拒否できます。

携帯電話やスマホの支払いを延滞していると解約される

自己破産後も、これまで使っていた携帯電話やスマホは引き続き所有・使用できます。ただし、自己破産した時点で携帯電話やスマホの端末代を分割で支払っていた場合や、毎月の利用料金を延滞していた場合は、未払い分の端末代や利用料金が免除される代わりに強制解約となる可能性が高いです。

場合によっては端末の返還を求められることもあります。自己破産後も携帯電話やスマホを所有・使用することは可能ですが、強制解約された会社とは新規契約を結ぶのが困難なため、他社への乗り換えが必要です。

また、前述の通り自己破産すると事故情報が5~7年登録されるため、その間は端末の分割購入ができません。そのため、端末は一括で購入する必要があります。

自己破産した時点で携帯電話やスマホの端末代の支払いが終わっており、かつ毎月の利用料金の支払いを滞納していなければ強制解約はされません。端末の返還も求められないため、そのまま使い続けられます。

まとめ

自己破産を申し立てて免責許可が下りれば、原則として全ての借金をゼロにできるため、借金の返済から解放されます。ただし、自己破産ができるのは原則として支払いが不可能な状態で、かつ免責不許可事由に該当しない場合のみで、非免責債権に該当する借金は免除されません。

また、自己破産をすると一定の価値のある財産は原則として処分の対象となったり、保証人に返済義務を負わせてしまったりといったデメリットも多数存在するため、安易に自己破産を選択するのはおすすめできません。

自己破産を検討している場合は、まず借金問題に強い弁護士に相談し、本当に自己破産をすべきかどうか、他の債務整理で借金問題を解決できないかよく検討してから判断するようにしましょう。

自己破産に関するよくある質問

自己破産すると家族に迷惑は掛かりますか?

自己破産をしても、基本的に配偶者や子ども、親などの家族に直接的な影響は生じません。財産の処分や職業の資格制限、引越しや旅行の制限、ブラックリスト入りによる制限など、自己破産による直接的な影響を受けるのはあくまで破産者本人のみです。

自己破産によって家族名義の財産が処分されたり、家族の仕事に影響が出たり、家族のクレジットカードが使えなくなったりすることはありません。

ただし、家族と同居している場合は破産者名義の持ち家や車の処分、一時的な仕事の制限などによって家族の生活に影響を与えてしまうケースもあります。また、家族が借金やローンの保証人になっていると、保証人である家族が借金を肩代わりしなければならず、多大な迷惑をかけることになるので注意が必要です。