個人再生とは裁判所に借金を減額してもらう手続き

個人再生とは、裁判所に申し立てをし、認められることで借金を5分の1〜10分の1程度に減額してもらう手続きです。残った借金は、個人再生後の返済計画を指す「再生計画案」に従い、3〜5年かけて完済します。

たとえば、総額500万円の借金があり価値のある財産を所有していない場合、3〜5年で100万円を返済すれば残った400万円は免除されます。

注意点は、実際にどの程度減額されるかは、選択した手続きの種類や借金総額、財産の総額によって異なる点です。

| 借金総額ごとの最低弁済額 |

・借金総額が100万円未満:すべての借金

・借金総額が100万円以上500万円以下:100万円

・借金総額が500万円超1,500万円以下:借金総額の5分の1

・借金総額が1,500万円超え3,000万円以下:300万円

・借金総額が3,000万円超え5,000万円以下:借金総額の10分の1 |

| 清算価値 |

不動産や車、貴金属といった価値のある財産の総額 |

| 可処分所得 |

可処分所得の2年分 |

参考:個人再生手続利用にあたって|裁判所

「最低弁済額」とは、個人再生が認められ、借金が減額されたあとに最低限返済しなければならない金額のことです。

「清算価値」とは、所有している財産の総額を指します。個人再生には、個人再生後の弁済額が清算価値を超えていなければならないとする「清算価値保障の原則」があります。

個人再生手続のうち、小規模個人再生手続を行う場合は最低弁済額・清算価値のうち多いほうの金額、給与所得者等再生手続であれば上記3つのうち多い金額で再生計画案を作成します。

「清算価値保障の原則」に関しては「3.高額な資産を持っている場合は返済額が上がることがある」にて詳しく解説しています。

個人再生ができる条件

個人再生を行うには、いくつか条件を満たす必要があります。

小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続の概要は以下のとおりです。

| 小規模個人再生手続 |

個人事業主やフリーランス、アルバイトをしている人などが対象の手続き。ただし条件を満たす場合は会社員や公務員でも利用できる。 |

| 給与所得者等再生手続 |

主に会社員や公務員を対象とした手続き。小規模個人再生手続よりも返済額が高額になりやすいのが特徴で、ほとんどの人は小規模個人再生を利用する。 |

小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続のうちどちらを選択するかによって条件が異なるため、個人再生をする場合は確認するようにしましょう。

ここからは、それぞれの条件について解説します。

「小規模個人再生手続」を行う場合の条件は 3つ

個人事業主やフリーランスを対象とした、「小規模個人再生手続」を行う場合の条件は以下の3つです。

- 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下

- 将来にわたり継続的に収入を得られる見込みがある

- 債権者の過半数から反対意見が出ず、再生計画が可決される

住宅ローン以外の借金総額が5,000万円を超えるケースでは、個人再生を選択できません。

また、継続的に収入を得られる見込みがなければなりません。個人再生後は再生計画案に従い、残った借金を返済していく必要があるためです。

そのほか、個人再生後の具体的な返済計画を指す「再生計画」が可決されることも条件のひとつです。再生計画の認可決定について、債権者の過半数から反対意見が出たときは書面決議が否決され、個人再生そのものが認められなくなります。

個人再生の要件や手続きの流れ、最低弁済額については以下の記事を参考にしてください。

「給与所得者等再生手続」を行う場合の条件は4つ

主に会社員や公務員を対象とした、「給与所得者再生手続」を行う場合の条件は以下の4つです。

- 住宅ローンを除く借金などの総額が5000万円以下

- 将来にわたり継続的に収入を得られる見込みがある

- 収入が給料などで,その金額が安定している

- 過去7年以内に、破産手続免責決定などを受けていない

借金総額の上限や継続的に収入を得られる見込みがあることなどは、小規模個人再生手続の条件と同様です。さらに給与所得者等再生手続では、収入の金額が安定していることが条件としてあげられます。

「過去2年間の収入の変動幅が20%未満」という条件があるため収入が不安定な場合は認められにくいですが、逆にいえば個人事業主やフリーランスでも、収入が安定していれば給与所得者等再生手続を行える可能性があるといえます。

そのほか、過去7年以内に以下の決定を受けていないことも条件です。

| 個人再生手続のハードシップ免責許可決定 |

個人再生後、やむを得ない事情により返済が困難になった場合の救済措置。「返済金額の4分の3以上を返済済みであること」などの厳しい条件があるが、裁判所の認可を受ければ残債が免責される。 |

| 給与所得者再生の再生計画認可決定 |

給与所得者等再生手続を行い、裁判所に提出した返済計画(再生計画案)が認められること。完済できた場合、再生計画認可決定の確定から7年以上経過しなければ、給与所得者等再生手続は行えない。 |

| 自己破産の破産手続免責決定 |

裁判所に免責が認められ、借金がゼロになること。過去に自己破産を申し立て、借金の免責が認められたときは、免責決定の確定から7年以上経過しなければ給与所得者再生手続が開始決定されない。 |

過去7年以下に上記のうちいずれかの決定を受けている場合は、小規模個人再生手続を選択するか、ほかの債務整理方法を検討する必要があります。

個人再生の条件については、以下の記事を参考にしてください。

個人再生を選択するメリット

個人再生を選択するメリットは以下のとおりです。

- 借金の額を1/5程度まで減らせる

- 債権者からの催促がなくなる

- 住宅ローンがあっても家を残せる可能性がある

- ローンを完済していれば車は手元に残せる

- 借金の理由がギャンブルであっても個人再生できる

- 就労する職業を制限されない

借金の額を1/5程度まで減らせる

個人再生を行うメリットのひとつは、借金総額を5分の1程度まで減らせる点です。いくら減額されるかは借入総額や資産状況にもよりますが、たとえば500万円の借金がある場合でも、個人再生を行うことによって100万円まで減額できる可能性があります。

個人再生後は原則3年、3年で完済できない事情があるときは5年かけてその100万円を返済していきますが、個人再生を行わず500万円返済するのと個人再生によって減額された100万円を返済するのとでは負担が大きく異なるでしょう。

ただし「個人再生とは裁判所に借金を減額してもらう手続き」でも解説したように、最低弁済額が定められているため、減額後の金額が100万円未満にならない点には注意が必要です。

たとえば借金総額が100万円未満の場合、そもそも個人再生が認められません。

債権者からの催促がなくなる

個人再生のメリットというよりは、債務整理を弁護士や司法書士といった専門家に依頼した場合のメリットですが、専門家が手続きを開始すると債権者からの催促がなくなります。

依頼を受けた専門家が債権者に向けて発行する「受任通知」を受け取った賃金業者は、債務者本人に連絡ができなくなるためです。(賃金業法第21条第1項第9号)

裁判所に再生計画案が認められ、返済が再開するまでは返済する必要がなくなるため、債権者からの電話や督促状に怯えながら生活していた人もようやく一息つけるでしょう。

ただし、必ずしも個人再生が認められるとは限らない点に注意が必要です。たとえば小規模個人再生手続を利用する場合、以下のうちどちらかに該当すると個人再生が認められなくなります。

- 半数以上の債権者が再生計画案に同意しない

- 同意しない債権者への借金額の合計が、借金総額の2分の1を超える

上記に該当する可能性が高いときは、もうひとつの個人再生手続である給与所得者等再生手続の利用を検討します。給与所得者等再生手続の要件をクリアできなければ、任意整理や自己破産といった個人再生以外の方法での問題解決を目指すしかないでしょう。

任意整理・自己破産については、以下の記事を参考にしてください。

住宅ローンがあっても家を残せる可能性がある

住宅ローン返済中でも持ち家を手放さずに済む可能性があるところも、個人再生のメリットといえるでしょう。個人再生では、持ち家を残せる「住宅ローン特則」があるためです。

自己破産では、基本的に時価20万円以上の財産がすべて処分されてしまいます。そのため持ち家を残したいが借金総額が多く、任意整理では解決できないというようなケースでは個人再生を検討したほうがよいでしょう。

ただし住宅ローン特則を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

| 借入れの目的が住宅である |

住宅に関係ないものの購入に借入れ金を使用している場合、住宅ローン特則が利用できない可能性がある |

| 現在本人がその家に居住しており、その家を本人が所有している(共有可) |

本人の単独所有である必要はなく、たとえば配偶者や親との共有でも構わない |

| 床面積の2分の1以上が居住用である |

たとえば3分の2が店舗であるなど、居住用部分が2分の1未満の場合は対象外 |

| 持ち家をほかの借金の担保にしていない |

持ち家を担保に自動車ローンを組んだり借入れをしたりしているケースは、住宅ローン特則が利用できない |

| 保証会社の代位弁済から6カ月以内に個人再生を申し立てた |

代位弁済から6カ月経過した場合、ほかの要件を満たしていても住宅ローン特則が利用できなくなる |

保証会社の「代位弁済」とは、借金を返済できなくなった本人の代わりに保証会社が返済することです。

民事再生法では、代位弁済から6ヵ月以内に個人再生を申し立てることが住宅ローン特則の利用条件であると定められているため、代位弁済が行われたときは手続きを急ぐ必要があります。(民事再生法第198条第2項)

住宅ローン特則の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

ローンを完済していれば車は手元に残せる

ローンを完済した車を手元に残せるところも、個人再生のメリットのひとつです。自己破産であれば、ローンを完済した車でも時価20万円以上の価値があるなら原則として処分の対象になりますが、個人再生ではローンを完済していれば車を処分する必要がありません。

ただし、自動車ローンの支払いが終わっておらず車の所有者がローン会社になっているときは、原則ローン会社に引き上げられてしまうため注意しましょう。

とはいえ、車を一生所有できないわけではありません。個人再生によっていわゆるブラックリスト入りになるため、しばらくはローンでの購入が難しくなりますが、今後お金を貯めて現金で一括購入する分には問題ありません。

【ブラックリストとは】

実際に「ブラックリスト」という名のリストが存在するわけではないが、一般的に借金の履歴や返済状況などの履歴である「信用情報」に返済能力を疑われやすい情報が残ることをそのように呼ぶ。ローンを組んだりクレジットカードの作成ができなくなったりする可能性がある。

個人再生をした場合の車の残し方については、以下の記事で詳しく解説しています。

借金の理由がギャンブルであっても個人再生できる

借金の理由がギャンブルや浪費であっても個人再生が可能です。

たとえば自己破産なら、ギャンブルや浪費によって多額の借金を負うことになった場合は借金の免除が認められない「免責不許可事由」に該当し、自己破産が認められない場合があります。ただし免責不許可事由に該当していても裁判所の裁量で免責になることも多く、実際に自己破産できない確率は2%程度です。

また、個人再生においては借金の理由が問われないため、ギャンブルや浪費などが原因で借金をつくってしまったケースでも、そのことを理由に個人再生が認められないということはありません。

ただし、「個人再生ができる条件」で解説した条件を満たしていなければ個人再生はできません。また、個人再生を申し立てる直前に借金をすると、はじめから個人再生をするつもりで借金をしたと判断され、個人再生が認められなくなるおそれがある点にも注意しましょう。

就労する職業を制限されない

個人再生には、職業・資格制限を受けないというメリットもあります。

たとえば自己破産をする場合、手続き中は以下のような職業が制限されます。

- 弁護士・司法書士などの士業

- 警備員

- 生命保険募集人

- 一部の公務員

- 建設業を営んでいる人 など

開業し、自ら事業を行っている場合は破産手続きが完了し、復権するまで休職しなければなりません。どこかに勤めているなら、勤務先に事情を話してしばらく影響のない部署に異動させてもらう必要があるでしょう。

しかし個人再生であれば職業・資格制限を受けないため、手続き中もこれまでと変わらず就業できます。自己破産か個人再生かで迷っている場合、自己破産によって制限を受ける職業に就いているなら個人再生を検討してみるとよいでしょう。

個人再生を選択するデメリット

個人再生を選択するデメリットは以下のとおりです。

- 手続きに時間を要する

- ブラックリストに載ってしまう

- 整理対象の債務を選べない

- 官報に個人再生の事実が掲載される

- 高額な費用がかかる

個人再生にはさまざまなデメリットがあります。手続き後の生活に支障をきたすリスクもあるため、デメリットを十分に把握したうえで個人再生をするべきかを検討するようにしてください。

手続きに時間を要する

個人再生の手続きには時間がかかります。裁判所が関与する手続きである個人再生は、提出しなければならない書類が多く手続きも複雑であるためです。

債務整理別の、専門家への依頼から手続き完了までにかかる期間の目安は以下のとおりです。

- 任意整理:3〜6カ月程度

- 個人再生:1年〜1年半程度

- 自己破産:5カ月〜1年程度

あくまでも目安であるため、実際にどれだけかかるかはケースによって異なりますが、ほかの債務整理方法と比べるととくに長期化する可能性があることがわかります。

「1年以上もかけていられない」「早期に解決したい」という場合は弁護士に相談し、自分の状況に適した債務整理方法を一緒に考えてもらうとよいでしょう。

ブラックリストに載ってしまう

個人再生をすることで、いわゆるブラックリストに載ってしまうというデメリットもあります。

「ブラックリスト」というリストの存在を、金融機関が公表しているわけではありません。

しかし一般的に、借金やローン、クレジットカードの利用履歴を指す「信用情報」に傷がつくことを「ブラックリストに登録された」といいます。

ブラックリストに登録されると、ローンやクレジットカードといった審査に通らなくなる可能性があります。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社といった金融機関が借入れやクレジットカードの作成時に行う審査では、信用情報が参照されるためです。

個人再生をしたということは、借金を約束どおりに返済できなかったということです。金融機関は貸倒れのリスクを回避したいと考えるため、また返済できなくなる可能性のある人への貸付けは避けたいと思うでしょう。

ブラックリストに載った場合、具体的には以下のことができなくなる可能性があります。

- クレジットカードの新規作成・更新・利用

- 新規の借入れ

- ローンの契約

- 奨学金・ローンなどの保証人になること

- スマートフォン本体の分割購入

- 賃貸物件の契約

ただし、ブラックリストに登録されるのは個人再生に限ったことではなく、任意整理や自己破産といったほかの債務整理方法でも同じです。

また、ブラックリストには一生登録されっぱなしになるわけではありません。「個人再生を行った」という履歴は最長5年〜7年で消えるため、それ以降はまたクレジットカードを作成したりローンを組んだりといったことが可能になります。

個人再生を行った場合の事故情報登録期間は以下のとおりです。

個人再生によって強制解約になったクレジットカードを再度作成するための条件については、以下の記事を参考にしてください。

整理対象の債務を選べない

整理対象を選べないところも、個人再生のデメリットのひとつです。任意整理であれば債務整理の対象にする債務を選べますが、個人再生や自己破産では税金や養育費などを除いたすべての債務が対象になります。

「すべての債務」には、消費者金融や金融機関からの借入れはもちろん、親や友人、勤務先からの借金も含まれます。

そのため親や友人、勤務先から借金をしている場合は、債務整理をしようとしていることが身近な人にバレることや迷惑がかかることを知っておく必要があるでしょう。

なお、ローンに関しては、住宅ローン特則を利用できるケースであれば住宅ローンを整理対象から外せますが、自動車ローンや教育ローンといった住宅ローン以外のローンは対象から外せません。

官報に個人再生の事実が掲載される

「官報」に、個人再生の事実が掲載される点もデメリットとしてあげられます。

官報とは国が発行する新聞のようなもので、法改正や公務員の異動、国家資格に関する事項など、国民に報告すべき事項が掲載されます。

個人再生や自己破産をしたときは、債権者にその事実を知らせるため手続き内容や住所・氏名の掲載が法律で決まっており、本人は拒否できません。(民事再生法第35条)

官報を定期購読している一般人は滅多にいませんが、一部の職業の人は日常的に官報をチェックしている可能性があります。以下の業種で働いている人が身近にいる場合は、知られるリスクがあることを念頭に置いておきましょう。

- 弁護士・司法書士などの士業事務所

- 税務署

- 市区町村役場

- 信用情報機関

- 金融機関 など

個人再生のデメリットと注意点、官報に載るタイミングについては以下の記事を参考にしてください。

高額な費用がかかる

高額な費用がかかる点も個人再生のデメリットといえます。

個人再生にかかる費用の相場は、50万〜90万円程度が目安です。内訳は以下のとおりです。

| 裁判所費用 |

・収入印紙代(申立手数料):1万円

・郵便切手代:2,000〜5,000円

・官報公告費用:1万2,000〜1万4,000円

・再生委員の報酬:15万〜25万円 |

| 専門家費用 |

・相談料:30分あたり5,000〜1万円

・着手金:20万円〜

・報酬金:30万円〜 |

「自分で手続きすれば安く上がるのではないか」と思うかもしれませんが、再生手続きは複雑で専門知識を要するため、スムーズかつ正確に手続きを行うなら専門家の協力が必要不可欠です。

ただ、「50万〜90万円程度かかる」とはいっても、それだけの金額を一度に用意する必要はありません。

弁護士や司法書士といった専門家の多くは、無料相談や分割払いに対応しているためです。無料相談を受け、分割払いについて相談すれば、できるだけ負担にならない計画にしてくれるはずです。

また、「債権者からの催促がなくなる」でも解説したように、専門家に手続きを依頼することで債権者からの督促が止まるため、これまで借金返済に充てていた分を専門家費用の支払いに回せます。

依頼するかしないかは置いておいて、まずは無料相談だけでも受けてみるとよいでしょう。

個人再生にかかる費用についての詳細は、以下の記事を参考にしてください。

個人再生を検討すべき状況

借金問題を抱えており債務整理を検討しているものの、個人再生を検討すべきケースかどうかわからないという場合もあるでしょう。

個人再生を検討すべきなのは、以下のような状況に陥っているケースです。

- 借金総額が大きく、これ以上返済しても完済できない

- 自己破産することによって資産を手放したくない

- 警備員等や保険の営業などの仕事をしており、自己破産では資格制限で働けなくなってしまう

- ギャンブルでの借金など自己破産の免責不許可事由に該当する事由がある

- 任意整理での和解が難しい債権者が含まれている

- 給料の差し押さえを受けている

借金総額が大きく、これ以上返済しても完済できない

滞納せずなんとか返済できているものの、借金総額が大きく、これ以上返済しても自力での完済が難しい場合は個人再生を検討すべきでしょう。

借金総額が大きいと、元金の減額が難しい任意整理では問題を解決できない可能性が高いためです。また、すでに返済が滞っているのであれば別ですが、これまで返済できていたのであれば自己破産まではしなくてよいと考えられます。

たとえば、借金総額が1,000万円の場合の最低弁済額は200万円です。1,000万円を5年で完済しようと思ったら月々16万円以上支払う必要がありますが、200万円であれば月々3万円程度の返済で済みます。

「借金総額が大きいから自己破産しか無理」と思っているケースでも、個人再生によって無理なく返済できる可能性があります。

自己破産することによって資産を手放したくない

自己破産によって、持ち家や車などの資産を手放したくない場合も、個人再生を検討すべきケースです。

自己破産では、20万円以上の価値のある財産が処分されます。そのため、持ち家や車、生命保険も20万円以上の解約返戻金があるなら処分の対象になります。

しかし個人再生では、所有している資産の価値が個人再生によってどの程度借金を減額できるかに関係する「清算価値」に含められることはあっても、資産を処分する必要は基本的にはありません。

手放したくない資産があるなら、自己破産の前に個人再生を検討したほうがよいでしょう。

警備員等や保険の営業などの仕事をしており、自己破産では資格制限で働けなくなってしまう

警備員や生命保険募集人など、自己破産の職業・資格制限に該当する仕事に就いている人は、自己破産より先に個人再生を検討しましょう。

多くの場合、職業・資格制限を受けても免責許可が決定すれば復権しますが、免責許可決定までには自己破産を申し立ててから4〜6カ月程度かかるのが一般的です。ケースによってはさらにかかることもあります。

「数カ月、またはそれ以上仕事ができなくなるのは困る」という人が大半でしょう。

また、制限を受けることによって、自己破産したことを自ら勤務先に申告しなければならなくなる場合もあります。

職業・資格制限によって受ける不利益を考えれば、「多少借金は残っても個人再生のほうがダメージが少ない」というケースもあるため、はじめから自己破産だけを検討するのではなく、個人再生も視野に入れることをおすすめします。

ギャンブルでの借金など自己破産の免責不許可事由に該当する事由がある

ギャンブルや浪費が原因で借金をつくったなど、借金の原因が免責不許可事由に該当するときは、自己破産よりも個人再生を検討すべきでしょう。

免責不許可事由に該当しても、免責が許可されるかどうかは裁判官の裁量によるため必ずしも免責を受けられないとは限りません。しかし免責が許可されなかった場合、借金がそのまま残ってしまいます。

個人再生では借金の原因は問われないため、自己破産が認められなかったケースでも、個人再生であれば認められる可能性があります。自己破産で失敗しそうなら、はじめから個人再生にしたほうがよい場合もあるでしょう。

判断に迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。

任意整理での和解が難しい債権者が含まれている

任意整理に応じてくれない可能性のある債権者がいるケースでは、だめ元で任意整理をするより個人再生にシフトしたほうがよい場合もあります。

任意整理は債権者と交渉し、将来発生する予定の利息をカットしてもらったり3〜5年程度の分割払いにしてもらったりする手続きです。債権者と和解できればよいですが、たとえば借入れをしてから数カ月しか経っていないときや返済回数が少ない場合など、和解が難航しやすいケースもあります。

そもそも、交渉に応じるかどうかは債権者の自由であるため和解できないこともあり、業者によっては任意整理に応じてもらえないことも考えられます。

任意整理では整理対象を選べるため、和解が難しい債権者を除外して進める方法もありますが、和解が難しい債権者を対象にしたいのであれば、はじめから大幅に減額できる可能性のある個人再生を選択するのもひとつの手段でしょう。

給料の差し押さえを受けている

現時点で給料の差し押さえを受けている場合、個人再生か自己破産を選択すべきでしょう。個人再生や自己破産なら差し押さえを止められますが、任意整理では止められないためです。

また、債権者からすると、このままいけば確実に借金を回収できるという状況で、和解の交渉に応じるメリットはありません。

交渉に応じてくれたとしても、一括返済や差し押さえの上限額よりも多い金額での分割払いなど、こちらに不利な条件を提案する必要があるでしょう。そのため、給料の差し押さえを受けたあとの任意整理はおすすめできません。

【給料差し押さえの上限額とは】

・手取り額の4分の1

・手取り額が44万円を超える場合は33万円を超える部分

とはいえ、個人再生を申し立てても、すぐに差し押さえが止まるわけではない点に注意が必要です。再生手続開始決定が出れば差し押さえは中止されますが、中止=給料を全額受け取れるようになるという意味ではないためです。

中止されれば、給料が債権者の手に渡ることはなくなります。しかし、再生計画の認可決定を受けるまで差し押さえられた給料は戻って来ず、給料日には差し押さえ額を差し引いた金額しか受け取れません。

差し押さえられた給料は勤務先が管理し、認可決定後に強制執行が取り消されてようやく勤務先に管理してもらっていた分が戻ってくるという仕組みです。

なお、給料が差し押さえられた場合、借金を滞納して給料を差し押さえられたことが勤務先にバレてしまいます。勤務先に知られたくないなら、差し押さえにあう前に弁護士に相談し、債務整理手続きを進めるべきでしょう。

個人再生と他の債務整理との違い

債務整理には、個人再生以外にも任意整理や自己破産といった方法があります。

ここでは、個人再生とほかの債務整理方法の違いについて解説します。

| 債務整理方法 |

個人再生との違い |

| 任意整理 |

整理対象を選べるが元金そのものは減らない。 |

| 自己破産 |

借金はほぼ免除されるが自宅を残せない。借金の原因がギャンブルや浪費だった場合など、免責不許可になることもある。 |

個人再生と任意整理の違い

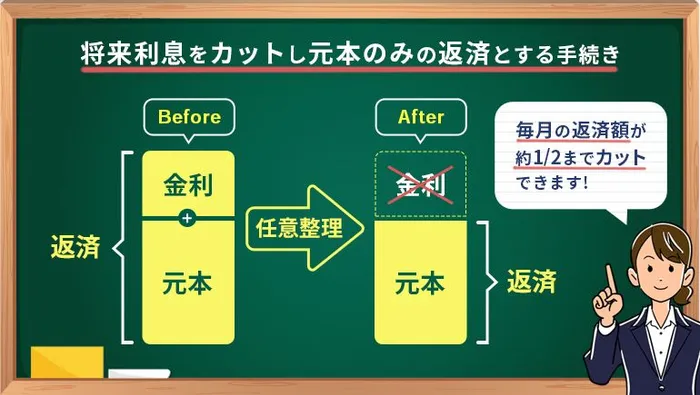

任意整理とは、債権者に対し、将来発生する利息を免除してもらうよう交渉する手続きです。過去に払いすぎた利息を指す「過払い金」が発生しない限り基本的に元金は残るため、残った元金は任意整理後、3〜5年程度で完済を目指します。

個人再生と任意整理には、以下のような違いがあります。

|

個人再生 |

任意整理 |

| 減額効果 |

元金そのものが減額される

(借金総額の5分の1〜10分の1程度) |

交渉次第だが、将来利息は免除されても元金そのものは減額されないのが一般的 |

| 整理対象の選択 |

できない |

できる |

| 官報への掲載 |

される |

されない |

なお、個人再生から任意整理への変更も、手続きの進み具合によっては可能です。個人再生から任意整理に変更する際の注意点については、以下の記事を参考にしてください。

減額効果

個人再生は、借金総額を5分の1〜10分の1程度に減額する手続きであり、元金そのものが大幅に減額される可能性があります。

それに対し、任意整理では将来発生する利息をカットしてもらえるのが一般的です。基本的に元金そのものの減額は認められません。

「利息さえなければ完済できる」というケースであればよいですが、借金総額が多く、利息をカットしてもらったところで自力での完済が難しい場合、任意整理では解決できない可能性が高いです。

整理対象の選択

任意整理には、整理対象を選べるという大きなメリットがあります。たとえば保証人つきの借金や会社からの借金がある場合、それらを整理対象から外せば保証人に迷惑をかけずに済みます。

一方、個人再生では整理対象を選べません。任意整理のように保証人つきの借金や会社からの借金を対象から外せないため、保証人や会社に迷惑がかかったり債務整理したことがバレたりといったリスクがあります。

官報への掲載

官報への掲載については、3つの債務整理方法のうち任意整理だけが掲載を回避できます。裁判所が関与する個人再生や自己破産とは違い、任意整理は裁判所を介さずに行う方法であるためです。

士業事務所や警備会社など、官報をチェックする習慣のある職場で働いており、周囲にバレる可能性をできるだけなくしたいという人は、任意整理で解決できないか検討することをおすすめします。

個人再生と自己破産の違い

自己破産とは、裁判所に申し立て、許可を得ることで借金を免除してもらう手続きです。自宅をはじめ、多くの財産を失う可能性があります。税金や養育費などは免除されず、「免責不許可事由」に該当すると免責を受けられない可能性がある点にも注意が必要です。

個人再生と自己破産には、以下のような違いがあります。

|

個人再生 |

自己破産 |

| 減額効果 |

借金総額の5分の1〜10分の1程度まで減額される

(支払い義務が残る) |

ゼロになる

(支払い義務がなくなる) |

| 自宅 |

住宅ローン特則が利用できるなら残せる |

残せない可能性が高い |

| 車 |

ローンを完済していたら残せる |

ローン完済後でも時価が20万円を超えていると残せない |

| 職業・資格制限 |

受けない |

受ける |

| 免責不許可事由 |

なし

※しかししてはいけないことはある |

あり |

減額効果

個人再生を選択した場合、借金総額を大幅に減額できる可能性はありますが、支払い義務が残ります。

しかし自己破産で免責が認められると、税金や国民健康保険料、養育費などの「非免責債権」以外の借金はゼロになり、支払う必要がなくなります。

自宅・車を残せるかどうか

自宅については、原則自己破産では残せません。自己破産では住宅ローン特則を利用できず、所有している財産のうち価値が20万円を超えるものは基本的に処分の対象になるためです。自宅の価値が20万円を下回るというのは考えにくいでしょう。

車についても、時価が20万円を超えていると原則手元に残せませんが、価値が20万円を下回るなら手元に残せる場合があります。

一方個人再生は、住宅ローン特則が利用できるケースであればローン返済中でも自宅を手放さずに済み、車もローンを完済していれば残せます。

職業・資格制限の有無

3つの債務整理方法のうち、自己破産をした場合のみ職業・資格制限を受けます。

関係のない職業であればよいですが、士業や警備員、生命保険募集人といった影響を受ける職業に就いている場合は、そのことも踏まえて債務整理方法を選択すべきでしょう。

免責不許可事由の有無

免責不許可事由とは、該当すると自己破産が原則認められなくなる事項です。たとえば借金の原因がギャンブルや浪費であるケースや、特定の債権者だけに返済をする「偏頗(へんぱ)弁済」を行うことなどがあります。

ただし、「個人再生なら何をしても問題にならない」というわけではありません。確かに借金の原因は問われませんが、たとえば偏頗弁済をすると、再生計画案が認可されず個人再生ができないおそれがあります。

偏頗弁済については、「特定の債権者のみに返済をしてはいけない」で詳しく解説します。免責不許可事由の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

個人再生の事例

実際に、個人再生を行った人の事例を見てみましょう。年収800万円の女性が個人再生した事例と、住宅ローン返済中で年収約360万円の男性が個人再生した事例を紹介します。

年収800万円の女性が個人再生した事例

まずは、年収800万円の女性・Aさんが個人再生した事例です。

| 借金総額 |

約1,200万円 |

| 個人再生後の借金総額 |

約250万円 |

| 個人再生によって免除された金額 |

約1,000万円 |

年収800万円と聞くと「高収入なのになぜ?」と思うかもしれませんが、Aさんはもともと600万円以上の奨学金債務を抱えており、離婚したことで子どもの教育費が重くのしかかりました。

クレジットカードの利用やカードローン、リボ払いを繰り返すうち、借金総額は1,200万円にまで増え、返しても返しても減らない状況に陥ってしまったといいます。

個人再生を選択した理由は、借金総額の多さを考えると任意整理では対処できず、職業・資格制限を受ける職業に就いていたことから、自己破産も適切ではなかったためです。

個人再生を申し立てた結果、月々7万円程度×3年の再生計画案が認められ、250万円への減額に成功しています。

住宅ローンのある年収約360万円ある男性が個人再生した事例

続いては、住宅ローン返済中で年収約360万円の男性・Bさんが個人再生した事例です。

| 借金総額(住宅ローン以外) |

約700万円 |

| 個人再生後の借金総額 |

約150万円 |

| 個人再生によって免除された金額 |

約550万円 |

住宅ローンに加え、生活費の足しにと重ねていた借金の返済が厳しくなり、債務整理を検討したケースです。

住宅ローン以外の借金総額は700万円近くまで達し、債権者数はいつの間にか15社になっていました。

住宅を手放さずに借金問題を解決したいという希望があり、任意整理を選択するには借金総額や債権者数が多かったことから、Bさんは個人再生を選択し住宅ローン特則を利用しました。

その結果、700万円近くあった借金が約150万円まで減額され、550万円ほどの減額に成功しています。

個人再生する際の流れ

小規模個人再生を行う場合と給与所得者等再生と行う場合とで、個人再生の流れは少し異なります。

ここでは小規模個人再生・給与所得者等再生別に、手続きの際の流れを紹介します。

なお、個人再生には1年〜1年6カ月程度かかるのが一般的です。詳しくは、以下の記事をチェックしてください。

小規模個人再生の場合

小規模個人再生を行う際の流れは以下のとおりです。

| 1.弁護士や司法書士に相談・依頼する |

まずは弁護士や司法書士に相談し、正式に依頼する。 |

| 2.再生手続開始の申立てを行う |

弁護士・司法書士に書類を作成してもらったら、裁判所に対して申し立てる。 |

| 3.個人再生委員の選任が行われる |

申立後、申立人の財産や再生計画案をチェックする「個人再生委員」が裁判所によって選任される。 |

| 4.履行可能テストの実施 |

「個人再生後きちんと毎月決まった日に決まった金額が支払えるか」を確認するための「履行可能テスト」が実施される。 |

| 5.個人再生委員との面談を行う |

現在の収入や生活状況、今後の収入などを個人再生委員に報告する。 |

| 6.再生手続きを開始する |

面談で話したことを踏まえて再生手続きが開始される。裁判所は債権者に対して「債権届出書」と「決定書」を送付する。 |

| 7.再生計画案の作成を行う |

今後の返済計画を記載した「再生計画案」を作成して裁判所に提出する。 |

| 8.書面による決議が実施される |

再生計画案は各債権者に送られ、書面による決議が実施される。 |

| 9.再生計画認可決定が確定となる |

裁判所から出された再生計画認可決定は2週間で確定し、手続きは終了する。 |

「履行可能テスト」が実施される期間は裁判所によって異なりますが、申立後1週間以内に開始し、そこから3〜6カ月程度行われるのが一般的です。

債権者は、債権額に開始決定前日までの利息と遅延損害金を含めた金額を裁判所に報告し、申立人はその金額が正しいかどうかを確認しなければなりません。

問題がなければ再生計画案の作成に進みますが、債権額に誤りがあるときは異議申述を行います。

再生計画案の提出は、異議申述期間終了後です。注意点は、異議申述期間の終了から1週間の期限がある点です。期限を過ぎると個人再生そのものが認められなくなってしまいます。

専門家に依頼している場合は作成を任せられるため期限を過ぎてしまうことは考えにくいですが、自分で行うなら期限に注意しながら進めなければなりません。

再生計画案は各債権者に送られ、書面による決議が実施されます。反対意見がある場合のみ回答される仕組みで、回答がなければ再生計画案に賛成したとみなされます。

給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生を行う際の流れは以下のとおりです。

| 1.弁護士や司法書士に相談・依頼する |

まずは弁護士や司法書士に相談し、正式に依頼する。 |

| 2.再生手続開始の申立てを行う |

弁護士・司法書士に書類を作成してもらったら、裁判所に対して申し立てる。 |

| 3.個人再生委員の選任が行われる |

申立後、申立人の財産や再生計画案をチェックする「個人再生委員」が裁判所によって選任される。 |

| 4.履行可能テストの実施 |

「個人再生後きちんと毎月決まった日に決まった金額が支払えるか」を確認するための「履行可能テスト」が実施される。 |

| 5.個人再生委員との面談を行う |

現在の収入や生活状況、今後の収入などを個人再生委員に報告する。 |

| 6.再生手続きを開始する |

面談で話したことを踏まえて再生手続きが開始される。裁判所は債権者に対して「債権届出書」と「決定書」を送付する。 |

| 7.再生計画案の作成を行う |

今後の返済計画を記載した「再生計画案」を作成して裁判所に提出する。 |

| 8.債権者への意見聴取が実施される |

債権者の過半数または債権額の2分の1を超える反対があると手続きが中止される |

| 9.再生計画認可決定が確定となる |

裁判所から出された再生計画認可決定は2週間で確定し、手続きは終了する。 |

流れは、前項で解説した小規模個人再生とほとんど変わりません。

異なるのは、小規模個人再生では再生計画案作成のあと書面による決議が実施されるのに対し、給与所得者等再生の場合は債権者への意見聴取が実施される点です。

書面決議では、債権者の過半数または債権額の2分の1を超える反対があると手続きが中止されてしまいますが、給与所得者等再生では書面決議が実施されないため、ほとんどの債権者が同意していなくても手続きが中止されることはありません。

個人再生手続きの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

個人再生に関連するよくある誤解

個人再生は、以下のような誤解をされがちです。

- 就職が制限される

- 無職では個人再生できない

- 年金受給者は個人再生できない

ただし、必ずしもそうであるとは限りません。ここでは個人再生に関するよくある誤解について解説します。

就職が制限される

個人再生したことによって就職が制限されるのでは、と思われることがありますが、そのようなことはありません。

債務整理で一部の職業・資格制限を受けるのは、自己破産を行ったケースだけです。また、自己破産による資格制限は除きますが、債務整理だけが原因で転職できないことはありません。です。

ただし、短期間に何度も転職するのはあまりよいとはいえません。裁判所に「生活基盤が安定しない」という印象を与えてしまうためです。転職によって、大きく収入が下がってしまわないよう注意することも大切です。

再生計画が認可決定される前に転職した場合、収入に変更が生じるなら申立て書類に記載した内容を訂正しなければなりません。

そして認可決定前でも決定後でも、収入が大幅に下がってしまうと返済が難しくなり、手続きに失敗してしまう可能性がある点に注意しましょう。転職を思い立っても、勝手に転職を決めてしまわず弁護士に相談することをおすすめします。

無職では個人再生できない

確かに、無職では個人再生できません。

しかし、それは専業主婦(主夫)やニートのように、就職先が決まっていないケースです。すでに働く先が決まっており、一時的に無職になっているだけであれば個人再生が認められる可能性があるため、無職の人=個人再生できないという認識は誤解です。

なお、失業手当を受給しており収入はあるものの、再就職先が決まっていない場合は、個人再生ができません。

失業手当は永遠に受給し続けられるものではなく、小規模個人再生・給与所得者等再生両方の条件である「将来にわたり継続的に収入を得られる見込みがある」状態とはいえないためです。

年金受給者は個人再生できない

年金受給者は個人再生できないと思われがちですが、それは誤解です。個人再生をするうえで重要なのは収入の出どころではなく、安定した収入かどうかであるためです。

収入が足りていれば、小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、再生計画を認可してもらえる可能性は十分にあるでしょう。

なお、年金の金額が少なくても、アルバイトやパートで継続的に収入を得ている場合は認めてもらえることもあります。

個人再生をするなら知っておきたい6つのポイント

個人再生するなら、以下の注意点について知っておきましょう。

- 個人再生しても保証人の支払い義務は消えない

- 罰金や税金は減額対象にならない

- 高額な資産を持っている場合は返済額が上がることがある

- 同居の家族に内緒にしづらい

- 債務者が高齢の場合、個人再生を選択できない場合もある

- 要件が厳しく環境の変化で手続きが途中で中止、取り消しされることもある

1.個人再生しても保証人の支払い義務は消えない

個人再生をしても、保証人の支払い義務は消えません。個人再生は、あくまでも個人再生をした人本人にのみ影響するためです。

債務者が個人再生することを、専門家からの受任通知や裁判所からの通知で知った債権者は、連帯保証人や保証人に一括請求をします。

交渉次第では分割払いに応じてくれることもありますが、支払いからは逃れられないため、保証人つきの債務がある場合に個人再生をすると、連帯保証人・保証人に迷惑がかかることを肝に銘じておきましょう。

どうしても個人再生をしなければならないときは、事前に保証人に相談することをおすすめします。ただ、保証人にも支払えないなら、保証人も債務整理を検討する必要があるでしょう。

なお、住宅ローン特則を利用するときは、住宅ローンの保証人になっている人がいてもその人に一括請求されることはありません。

2.罰金や税金は減額対象にならない

個人再生をしても、罰金や税金は減額されません。罰金や税金などを個人再生によって減額できてしまうと、公平性が害されるためです。個人再生をしてもしなくても、通常どおり支払っていく必要があります。

なお、債務整理でも返済義務が残る債務を「非免責債権」といい、罰金や税金のほかに以下のものが該当します。

- 健康保険料

- 介護保険料

- 下水道料金

- 一部の損害賠償請求権

- 養育費

- 婚姻費用

- 従業員への給料・預り金

- 債権者名簿に記載しなかった債権

税金や健康保険料などは、支払えないからといって放置していると財産を差し押さえられる可能性があります。養育費も、相手からの請求を無視していると裁判を提起されるかもしれません。

非免責債権が支払えないときは、たとえば税金なら税務署や市区町村の担当部署、養育費であれば元配偶者など、支払い先に延納や分納について相談することをおすすめします。

非免責債権の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

3.高額な資産を持っている場合は返済額が上がることがある

高額な資産を所有している場合、個人再生後の返済額が上がってしまう可能性があります。個人再生には、申し立ての段階で所有している財産以上の金額を返済しなければならない「清算価値保障の原則」というルールがあるためです。

つまり、「個人再生とは裁判所に借金を減額してもらう手続き」でも解説したように、個人再生後に返済していく金額は、申立人本人が所有している財産以上でなければなりません。

たとえば借金総額が1,000万円の場合、最低弁済額は借金総額の5分の1であるため200万円まで減額が可能であると考えられます。

しかし200万円まで減額できるのは、200万円を超える財産がなかったケースの話です。もし300万円の車を所有していれば、最低でも300万円は返済しなければなりません。

このように、高額な資産があることによって返済額が上がってしまう可能性があることを知っておきましょう。

4.同居の家族に内緒にしづらい

同居している家族に内緒にしづらいのも、個人再生をする際の注意点です。同居している家族がいる場合、裁判所に家族の収入や財産を証明できる書類を提出しなければならないためです。

本人に内緒で収入や財産に関する書類をすべて集めるとなると、難しい場合もあるでしょう。また、家計簿も提出書類のひとつですが、たとえば配偶者が家計を管理している場合、配偶者の協力なしに作成するのは困難です。

そのため、内緒にすることを優先しすぎて手続きがスムーズに進まなかったり、書類集めの段階でバレてしまったりといったことが考えられます。

ただし、家族と別居しており同居している家族がいなければ、家族の収入・財産に関する書類を求められることはありません。一人暮らしをしている人であれば、家族に内緒で手続きするのもそう難しいことではないでしょう。

5.債務者が高齢の場合、個人再生を選択できない場合もある

高齢の人が債務整理をする場合、個人再生を選択できない可能性があります。

債務整理には年齢制限がないため、年齢だけを理由に個人再生が認められないということはありません。しかし状況によっては、「本当に完済できるのか」と思われてしまう場合があります。

個人再生では、3〜5年かけて借金を完済しなければなりません。たとえば収入源が年金しかなく、その年金も「生活していくだけでやっと」という金額しかもらえない場合や、年齢的に安定した仕事が見つからず日雇いでつないでいるようなケースであれば、継続的に返済していくのは難しいでしょう。

それに加え、健康状態が良好かどうかも求められる場合があります。働き盛りの人と高齢者とでは、やはり高齢者のほうが認められにくいと言わざるを得ないでしょう。

6.要件が厳しく環境の変化で手続きが途中で中止、取り消しされることもある

個人再生は、手続き開始時点で要件を満たしていたとしても、環境の変化によって手続きが途中で止まったり取り消されたりする場合があります。

たとえば、申立後に転職をしたことで要件にあてはまらなくなったり、失業し収入が途絶えた場合などです。このようなケースでも、安定した収入を得られるようになれば再度申し立てるチャンスはあります。

しかし滞納が続いていると、再度申し立てるまでに訴訟を起こされ、今よりもさらに状況が悪化する可能性があります。また、利息や遅延損害金によって借金がさらに膨れ上がる点にも注意しましょう。

一度減った収入を取り戻すことは容易ではなく、再就職するにも、すぐに職が見つかるとは限りません。個人再生の手続きを中止・取り消しされたときや再度申し立てる目処が立たない場合は、自己破産などほかの方法を検討する必要があるでしょう。

個人再生の手続き中に守るべきこと

個人再生の手続き中に守るべきことは、以下の4つです。

- 虚偽の申告をしてはいけない

- 特定の債権者のみに返済をしてはいけない

- 新たに借金をしてはいけない

- 履行テストを怠ってはいけない

虚偽の申告をしてはいけない

個人再生の手続き中に、虚偽の申告をしてはいけません。虚偽の申告であることがバレると裁判所から信用を失い、手続きを廃止される可能性があるためです。それだけでなく、内容によっては罪に問われることもあります。

虚偽の申告とは、たとえば最低弁済額を下げるために資産を少なく申告したり、特定の債権者をわざと債権者一覧表に記載しなかったりといった行為のことをいいます。

もちろん余計なことまで話す必要はありませんが、嘘をつけばすべて自分に返ってくると思っておきましょう。

また、弁護士にも正直に話さなくてはなりません。むしろ弁護士は、もっとも正直に話しておかなければならない相手です。

弁護士は依頼者からの申告をもとに書類を作成したり申立てを行ったりするため、申告に嘘があると嘘の申立てをすることになってしまいます。そうすると弁護士との信頼関係も壊れ、辞任されるおそれがあります。

収入や借金に関することは正直に話しづらく、「隠しておきたい」「少し盛って話したい」という気持ちも出てくるでしょう。しかし本当に借金問題を解決したいのであれば虚偽の申告をせず、正直に向き合うことが重要です。

特定の債権者のみに返済をしてはいけない

特定の債権者のみに返済をしてはいけません。借金が払えなくなってから特定の債権者のみに返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、個人再生や自己破産で禁止されているためです。

たとえば、「すべての債権者に返済するにはお金が足りない」というときに、知人や親戚、会社といった身近な債権者を優先して返済するのも偏頗弁済です。

偏頗弁済をした場合、すでに手元にないお金も債務者の財産として考えます。そのため、偏頗弁済の分だけ余計に財産を所有していることになり、返済額が増えるおそれがあります。

また、偏頗弁済を考慮せずに作成した再生計画案は、認められない可能性がある点にも注意が必要です。

知人や親戚には迷惑をかけたくない、せめて身近な人には返済したいと思うかもしれませんが、偏頗弁済は禁止行為であることをきちんと認識しましょう。

新たに借金をしてはいけない

借金が払えなくなってからは、新たな借金をしてはいけません。返済できない状態であるにもかかわらず借金をすると、はじめから返済する気がなかったととられる可能性があります。

また、借金をしたあとに個人再生を行うと、個人再生をする前提で不当に借金をしたと判断され、申立て自体が認められなくなることも考えられます。

知らずに借金を繰り返していた場合は、今すぐ借金の習慣をやめましょう。もっとも、今ある借金をすでに長期間滞納しているときは、借金をしようとしても審査に通らず、借金ができない可能性が高いです。

履行テストを怠ってはいけない

履行テストを怠らないようにしましょう。履行テストは、いわば個人再生後に始まる返済の予行練習のようなものであるためです。

再生計画どおりの金額を、決まった日にきちんと支払えるかを確認する目的で実施されるため、ここで返済を怠ったり遅れたりすると、裁判所は「返済能力がない」「完済の意思が見られない」というマイナスの判断をせざるを得ないでしょう。

履行テストの段階で「支払いが厳しい」と感じたら、再生計画を見直すか、自己破産を検討する必要があります。このままなんとか乗り切ったとしても、個人再生後に返済できなくなる可能性があります。どうすべきかは、弁護士に相談したうえで決めるとよいでしょう。

なお、履行テストで支払ったお金は、履行テスト終了時に返還されます。ただし全額が返還されるのではなく、履行テストで支払った金額から個人再生委員への報酬が差し引かれるのが一般的です。

ただし、履行テストに関しては裁判所によって運用方法が異なります。実施されないところもあるため、依頼する弁護士に事前に確認しておくとよいでしょう。

個人再生の認可後に守るべきこと

再生計画の認可が決定したら、以下の2点を守りましょう。

- 認可後に返済が滞ってはいけない

- 認可後に安易に退職してはいけない

認可後に返済が滞ってはいけない

認可決定後は、返済が滞らないようにしましょう。

個人再生は、認可決定後、返済がスタートしてからが本番です。再生計画どおりに返済し続け、3〜5年で絶対に完済するという意思をもって取り組まなければなりません。

もし認可決定後に返済を滞納すれば、返済能力や返済意欲を疑われ、再生計画が取り消される可能性があります。そうすれば、借金の金額が減額前のものに戻ってしまい、個人再生のためにかけた費用も時間も無駄になってしまいます。

事情が変わって途中で返済できなくなったときは、滞納する前に弁護士に相談するようにしましょう。再度個人再生をするか自己破産を検討するかなど、弁護士が適切に判断してくれるはずです。

認可後に安易に退職してはいけない

認可決定後、個人再生が認められたからといって、安易に退職してはいけません。個人再生後、再生計画どおりに返済していくためには安定した収入が必要であるためです。

たとえば次の仕事が決まっていない状態で辞めてしまったり、今よりも収入が下がる仕事に転職したりすることはおすすめできません。転職したことで再生計画どおりに返済できなくなったら元も子もないため、慎重に決断する必要があるでしょう。

また、退職金が支払われた場合、財産が増えたことになるため返済額が増額される可能性もあります。

個人再生でやってはいけないことや失敗したときの対処法については、以下の記事を参考にしてください。

個人再生手続きに必要な書類

個人再生の手続きには、以下の書類が必要です。

| 住民票(謄本) |

本籍地・続柄記載のもの(発行から3カ月以内のもの) |

| 戸籍謄本 |

家族関係の証明が必要な場合(発行から3カ月以内のもの) |

| 通帳一式 |

申立て前の直近1~2年分 |

| 残高証明書 |

所有しているすべての銀行口座分 |

| 借金に関する書類 |

・借用書

・返済予定一覧表 など |

| 公共料金の領収書 |

申立て前の直近2ヶ月分 |

| 保険証券・解約返戻金の証明書 |

解約返戻金がなければ、ない旨を証明する書類 |

| 退職金見込額証明書 |

退職金が支給される場合は会社で発行してもらう

※就業規則の退職金規定のコピーで代用できる場合あり |

| 自動車の車検証 |

家族が所有する車・バイクの車検証などの提出が必要になる場合あり |

| 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書 |

不動産を所有している場合に必要

・登記事項証明書:法務局・オンラインで取得

・評価証明書:市区町村役場で取得 |

| 不動産査定書 |

不動産業者に不動産査定を依頼する

※複数社に依頼し、より低い査定額を出してくれた業者のものを提出するのがおすすめ |

| 時価評価額査定書 |

貴金属や宝石類など、換金できる財産がある場合 |

| 住宅ローン・抵当権設定の契約書 |

住宅ローン特則を利用する場合

※住宅ローン込みの返済計画表も必要 |

| 賃貸借契約書 |

賃貸物件に住んでいる場合

※更新契約書、社宅住まいなら社宅証明書 |

| 所得証明書 |

・源泉徴収票(直近2年分)

・課税証明書(直近2年分)

・給料明細書(直近2カ月分)

・公的年金受給証明書・年金通知書

・児童手当支給決定書

・確定申告書 など

※働いている同居家族がいる場合は、その家族のものも必要

働いていなければ、非課税証明書を取得する |

このように、個人再生には多くの書類が必要です。上記の書類をすべて自力で揃え、さらに申立書を作成するのは困難でしょう。

そのため、弁護士や司法書士といった専門家にサポートしてもらいながら進めることをおすすめします。

専門家に依頼した場合でも、本人でなければ取得できない書類については自分で手配しなければなりませんが、アドバイスを受けながら書類を集めたり手続きを進めたりといったことが可能です。

個人再生にかかる費用相場

個人再生の費用相場は、トータルで50万〜90万円程度です。個人再生にかかる費用は、大きく分けて以下の2つです。

手続きを自分で行うなら裁判所費用だけで済みますが、個人再生は専門知識や経験を要する複雑な手続きであるため、専門家に依頼することを前提に考えたほうがよいでしょう。

裁判所費用・弁護士費用はそれぞれ以下のとおりです。

▼裁判所費用

| 収入印紙代(申立手数料) |

1万円 |

| 郵便切手代 |

2,000〜5,000円 |

| 官報公告費用 |

1万2,000〜1万4,000円 |

| 個人再生委員への報酬 |

15万〜25万円 |

| 合計 |

3万〜30万円 |

▼弁護士費用

| 相談料 |

30分あたり5,000〜1万円

※無料の場合もあり |

| 着手金 |

20万円〜 |

| 報酬金 |

30万円〜 |

| 合計 |

50万〜60万円 |

裁判所費用は、個人再生委員が選任されるかどうかで大きく異なります。個人再生委員が選任されなければ数万円で済む可能性がありますが、選任されれば個人再生委員への報酬だけで15万〜25万円程度かかってしまう点に注意が必要です。

個人再生委員が選任される基準は裁判所によって異なりますが、弁護士ではなく司法書士に依頼したときに選任される傾向があります。

また、裁判所によっては、弁護士・司法書士のどちらに依頼しても個人再生委員の選任が必須であるものの、弁護士に依頼した場合は15万円、司法書士に依頼したときは25万円というように、司法書士に依頼したときのほうが高額になるケースもあります。

個人再生にかかる費用相場については、以下の記事を参考にしてください。

個人再生における弁護士・司法書士の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

個人再生の利用条件やメリット、手続きの流れについて解説しました。

個人再生は裁判所に申し立て、借金総額を5分の1〜10分の1程度に減額できる債務整理方法です。

個人事業主やフリーランスを対象とした「小規模個人再生手続」と、会社員や公務員を対象とした「給与所得者等再生手続」の2つの方法が用意されており、どちらかを選んで手続きします。

個人再生には、借金総額が大幅に減額できる可能性がある・「住宅ローン特則」を利用することで持ち家を残せるといったメリットがある反面、手続きに時間がかかる・整理対象を選べないなどのデメリットがあります。

スムーズに手続きを進めたいなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

個人再生は手続き自体も複雑ですが、認可決定を得てからが大変な手続きです。途中で返済が滞ることなく3〜5年でしっかり完済できるよう、「絶対に完済する」という強い意思をもって取り組みましょう。

それでも途中で返済が難しくなったときは、黙って滞納してしまう前に弁護士に相談することが重要です。

個人再生に関するよくある質問

個人再生と自己破産どちらを選ぶべきですか?

どちらを選ぶべきかは、それぞれの状況によって異なります。

個人再生では減額後の借金を返済していく必要があるのに対し、自己破産は返済義務がなくなるため、安定した収入がない人は自己破産のほうが向いている可能性が高いです。

反対に、安定した収入があり、持ち家や車を手放したくない人にとっては個人再生のほうが適しているでしょう。

そのほか、現在どのような職業に就いているかも関係します。自己破産をした場合、士業や警備員、生命保険募集人といった職業に制限がかかります。そのため、職業・資格制限の影響を受ける職業に就いている人は、制限のかからない個人再生を検討したほうがよいでしょう。

税金を滞納したままでも住宅ローン特則を利用できますか?

税金を滞納している場合や、滞納によって持ち家や敷地が差し押さえられているときは、住宅ローン特則を利用できません。

住宅ローン特則の利用を検討しているときは、まず滞納している税金を支払いましょう。滞納が解消されれば、申し立てが可能になります。

なお、一括での支払いが難しくても、債権者と交渉し、分納を許可してもらった場合は手続きを進められる可能性があります。現時点で税金の滞納があるなら弁護士に相談し、アドバイスをもらいながら進めるとよいでしょう。