個人事業主で自己破産すると事業を継続できなくなるケースが多い

個人事業主が自己破産することは可能です。個人事業主が自己破産すると、個人の借金だけでなく事業で作った借金もゼロになるため、借金のない状態で新たな生活を始められます。

しかし、自己破産によって事業を継続できなくなるケースは珍しくありません。

その理由は以下のとおりです。

- 仕事に必要な道具や設備を失う

- 事務所・店舗の賃貸借契約、コピー機・車のリース契約、雇用契約などが解除される

- 事業の運転資金を借り入れできなくなる

- 取引先からの信用がなくなり今度の取引を断られる

自己破産をすると、これまでどおりに所有することを裁判所に認められた「自由財産」を除き、一定以上の価値がある資産はすべて処分されてしまいます。財産を現金化し、債務の弁済に充てるためです。

処分の対象には、個人の持ち物だけではなく事業用の資産も含まれます。パソコンについては通常1台であれば残せますが、仕事に必要な設備や事務所、店舗、従業員まで失ってしまえば、人を雇わずパソコン1台で稼ぐフリーランスなどでなければ事業の継続は難しいでしょう。

また、自己破産によって信用情報にキズがついたことで追加の融資が受けられなくなり、運転資金の調達が難しくなります。これまでに受けた融資は帳消しになりますが、まとまった資金を調達できなくなると、思うように事業を展開できなくなる可能性があります。

そのほか、取引先からの信用を失うおそれがある点にも注意が必要です。

自己破産によって取引先に支払うはずだった債務が免除されれば、取引先は支払いを受けられなくなります。たとえ直接損害を与えなくても、「自己破産をした」というイメージはついて回ります。なんとか事業を継続できたとしても、今後の取引を断られるかもしれません。

このように、個人事業主の自己破産は、事業に大きな影響を与えるおそれがあります。そのため、リスクをよく理解したうえで進める必要があるでしょう。

個人事業主が自己破産をして事業が継続しやすいケース

前章では、個人事業主が自己破産をすると事業の継続が難しいことや事業に大きな影響を与える可能性があることについて解説しましたが、事業によっては、以下のように自己破産後も継続しやすいものもあります。

- 設備や在庫、人件費が必要ない事業

- 「自由財産」として認められたモノで継続できる事業

それぞれ解説します。

設備や在庫、人件費が必要ない事業

設備や在庫、人件費が不要な事業は、自己破産後も事業を継続しやすい傾向にあります。設備が不要で在庫もなく、さらに人を雇わずにできる事業なら、自己破産をしても大きな影響を受けない可能性が高いためです。

自己破産後も継続しやすい事業は以下のとおりです。

- ライター

- ブロガー

- 動画編集者

- デザイナー

- エンジニア

- 資格不要のコンサルティング業

- ホスト・ホステス

上記のようなフリーランスの仕事なら、自己破産後もこれまでと変わらず仕事ができる可能性が高いです。

たとえば、ネット環境とパソコンさえあればいつでもどこでも作業ができるライターやブロガー、動画編集者、エンジニアなどであれば、持ち家を失って引っ越すことになっても仕事に支障がなく、自己破産の影響を受けにくいでしょう。

また、資格の中には自己破産をすると制限を受けるものもありますが、資格がなくてもできる、もしくは資格制限に該当しないコンサルティング業であれば問題なく行えます。そのほか、ホストやホステスといった身ひとつでできる仕事も継続しやすいでしょう。

なお、継続しやすい事業かどうかを判断するポイントは以下のとおりです。

- 場所を選ばない

- コストがかからない

- 設備や機材が不要

- 従業員を雇ったり外注したりせず自分で行える

注意点は、フリーランスでも契約内容によっては仕事に影響するおそれがある点です。たとえば業務委託契約書の契約解除に関する事項で、「破産の申立てがあったとき」を契約解除事由として挙げているケースもあります。

可能性としては低いですが、自己破産がきっかけで取引先から契約を解除される可能性もゼロではないことを念頭に置いておきましょう。

なお、資格制限については「業種によっては制限を受ける」で後述します。

「自由財産」として認められたモノで継続できる事業

「自由財産」として認められたモノで継続できる事業も、自己破産後に継続しやすい事業といえます。

【自由財産とは】

自己破産をしても手元に残せる財産のこと。

自由財産には、以下のものが該当します。

- 99万円以下の現金

- 自己破産後新たに取得した財産

- 差し押さえが禁止されている財産

- 「自由財産の拡張」によって手元に残すことを認められた財産

- 破産管財人が破産財団から放棄した財産

自己破産後に残せる財産は上記に該当するもののみです。

一見すると、業務に関連するモノは該当しないように思えます。しかし民事執行法では、その業務に欠かせない器具なども、法律上差し押さえが禁止されている「差押禁止財産」に含まれるとされています。

(差押禁止動産)

第百三十一条次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。

四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物

五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)

引用元 民事執行法第百三十一条|e-Gov法令検索

業務に使用する設備や機材が「差押禁止動産」にあたると認められれば、処分せずに済む可能性があります。

「自由財産の拡張」が認められた財産も同様です。たとえば自由財産の拡張を申し立て、事業に使用する設備や機材が自由財産として認められれば、自己破産後もそれらの設備や機材を用いて事業を行えます。

ただし、どれだけ業務に必要なモノであっても、差押禁止や拡張が必ずしも認められるわけではありません。裁判所が差押禁止動産にあたる・拡張が妥当であるなどと判断しない限り自由財産として残せないため、過度な期待はしないほうがよいでしょう。

自己破産後にもう一度個人事業主になる事は可能

自己破産後にもう一度個人事業主になることは可能です。自己破産をしたことがきっかけで結果的に廃業したとしても、再チャレンジできないということはありません。

業種によっては自己破産の際に資格・職業の制限を受けますが、破産手続開始後に復権を申し立てて制限が解除されれば、また資格を使って仕事ができるようになります。

ただし、自己破産した事実や破産者の住所・氏名が国の機関紙である「官報」に掲載されるため、周囲に知られることで仕事がしづらいと感じるかもしれません。

官報を定期的にチェックするような業種は、士業や金融機関、警備業など限定されていますが、業種によっては取引先に知られるリスクがあります。

また、「信用情報機関」に自己破産をしたことが記録され、ブラックリスト入りしてしまうため、自己破産後は一定期間融資が受けにくくなります。

【信用情報機関とは】

借入れやローン、クレジットカードの利用履歴や返済状況といった信用情報を管理する機関のこと。自己破産をはじめ、債務整理を行うと「事故情報」として登録され、一定期間新たな借入れやクレジットカードの作成などができなくなる。

再度事業を行うために事業資金が必要なときは、日本政策金融公庫の「新規開業資金(再挑戦支援関連)」や「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」を検討してみましょう。

【新規開業資金・再挑戦支援資金とは】

廃業歴がある人が再度起業する場合に、設備資金や運転資金を貸し付ける制度のこと。

以下は、新規開業資金の概要です。

| 対象者 |

事業開始後おおむね7年以内の人のうち、以下の条件すべてに該当する人

1.廃業歴がある

2.廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない

3.やむを得ない理由・事情によって廃業した |

| 資金の使い道 |

事業に必要な設備資金・運転資金 |

| 融資限度額 |

7,200万円(そのうち4,800万円は運転資金) |

| 返済期間 |

・設備資金:20年以内

・運転資金:15年以内 |

| 利率(年) |

基準利率

※女性や35歳未満、55歳以上など、ケースによっては特別利率に該当する場合あり |

| 担保・保証人 |

相談のうえ決定 |

なお、もう1つ用意されている「再挑戦支援資金」は、内容は新規開業資金と似ていますが、融資限度額が7億2,000万円と高く設定されています。どちらを選択しても構いませんが、多くの場合新規開業資金を検討します。

気になる場合は、一度日本政策金融公庫のホームページをチェックしてみましょう。

参照:新規開業資金(再挑戦支援関連)|日本政策金融公庫

個人事業主が自己破産すると起こること

個人事業主が自己破産をすると、以下のような問題が発生します。そのため、このようなことが起きると理解したうえで手続きを進める必要があります。

- 設備や在庫がある場合は処分される

- 信用情報に自己破産した事実が載る

- 業種によっては制限を受ける

- 借金の請求が連帯保証人に行く

それぞれ解説します。

設備や在庫がある場合は処分される

個人事業主かどうかにかかわらず、個人が自己破産をすると自由財産以外の財産がすべて処分されます。その中には事業に必要な設備や在庫、以下のような事業用資産も含まれます。

- 事業に必要な設備・機材・工具

- 什器

- 2台目以降のパソコン

- 商品の在庫・材料

- 自動車・バイク

- 事務所・倉庫・物置・工場などの不動産

- 売掛金

- 貸付金

- 事業用保険(解約させられる)

場合によっては、事業に関するものを何も残せないケースもあるでしょう。

なお、パソコンは通常1台であれば残せますが、複数台所有している場合は2台目以降が処分の対象になります。

注意点は、事業自体に価値があると判断されると事業自体が処分の対象になり、事業譲渡のかたちで売却されることもある点です。その場合、事業を継続したくてもできません。

そのほか、事業用の資産だけでなく、個人の財産を失う点にも注意が必要です。たとえば以下のような財産が処分の対象になります。

- 持ち家・敷地などの不動産

- 価値のある自動車

- 高級ブランド品や骨董品などの高価なもの

- 有価証券

- 退職金

自動車については、古いものや売却してもたいした利益にならないようなものなら残せる可能性があります。ただし判断基準は裁判所によって異なるため、対象になるかどうかは弁護士に確認するとよいでしょう。

信用情報に自己破産した事実が載る

自己破産をすると、信用情報に自己破産した事実が記録されます。いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になるため、自己破産後5〜10年は事業資金を借りようとしても審査に通らない可能性が高いです。

また、個人として以下の行為を行うことが難しくなります。

- クレジットカードの新規作成

- 住宅ローンやカーローンなどを組むこと

- 携帯電話・スマートフォンの分割購入

- アパート・マンションの賃貸契約

- 奨学金やローンの保証人になること

なお、信用情報は以下の3つの信用情報機関が管理しています。

債務整理によって信用情報にキズがつくことで受ける影響については、以下の記事で解説しています。あわせてチェックしてください。

業種によっては制限を受ける

自己破産をすると、業種によっては資格・職業制限を受けます。

資格・職業制限を受ける業種には、以下のものがあります。

- 士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士など)

- 公証人

- 人事院の人事官

- 公正取引委員会の委員

- 教育委員会の委員

- 国家公安委員会の委員

- 日本銀行の役員

- 信用金庫の役員

- 商工会議所の会員

- 金融商品取引業・労働派遣業

- 賃金業者

- 生命保険募集人

- 質屋

- 割賦購入あっせん業者の役員

- 旅行業務取扱の登録者・管理者

- 建築士

- 警備員

- 下水道処理施設維持管理業者

- 風俗業管理者

- 廃棄物処理業者

- 調教師・騎手

上記の職業に就いていた人が自己破産した場合、一定期間その業務ができなくなります。そのため事業を継続できたとしても、復権できるまで休業するか転職を考える必要があるでしょう。

なお、制限を受ける期間や復権の条件については、職業ごとに定めがあります。自分の職業が上記に該当するときや、そもそも該当するのかわからないときは、弁護士に確認するようにしましょう。

自己破産で職業制限を受ける仕事や復権までの期間については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

借金の請求が連帯保証人に行く

連帯保証人や保証人つきの債務がある場合、自己破産をするとその連帯保証人・保証人に請求が行ってしまい、結果的に迷惑をかけてしまうケースがあります。

連帯保証人や保証人は、本人が返済できなくなったときに代わりに支払う人であり、本人が自己破産によって借金から解放されても、連帯保証人や保証人の支払義務は残るためです。

タイミングとしては、破産者が弁護士に自己破産を依頼し、債権者に受任通知が送付されたあとに一括請求されるのが一般的です。

連帯保証人が一括請求を受けた場合、すぐに全額を支払わなければなりません。連帯保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」といった権利がないため、支払わなければ強制執行を受けるおそれがあります。

ただし通常の保証人も、本来は催告の抗弁権や検索の抗弁権などの権利をもっていますが、本人が自己破産で返済できなくなっているため、結局は自分が返済義務を果たさなければなりません。

・催告の抗弁権:先に本人に請求するよう要求する権利

・検索の抗弁権:本人の財産を差し押さえるよう要求する権利

・分別の利益:複数の保証人がいる場合に、保証人全員で債務を分担できる利益

保証人には認められているが、連帯保証人には認められていない。

連帯保証人つきの債務は高額であるケースが多く、突然「一括で支払え」と言われても、連帯保証人が対応できない可能性があります。

そのため連帯保証人も一緒に自己破産せざるを得なくなり、結果的に自分の借金問題に巻き込んでしまうケースも珍しくありません。連帯保証人・保証人つきの借金があるときは、自己破産を行う前に連帯保証人や保証人に連絡し、相談することをおすすめします。

どうしても連帯保証人や保証人に迷惑をかけたくないなら、整理対象を選択できる「任意整理」の手続きを検討するのも1つの手段です。

任意整理については、「任意整理|債権者と交渉して利息のカットなどを認めてもらう手続き」で後述します。

自己破産で連帯保証人に与える影響については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

個人事業主が自己破産した場合の6つの注意点

個人事業主が自己破産した場合に注意すべきことは以下の6つです。

- 債務を免責されても従業員への給与は支払う必要がある

- 管財事件として処理されるため時間と費用がかかる

- 破産手続き後の売掛金は処分の対象にならない

- 買掛金は負債として扱われるため、偏頗弁済しないよう注意する

- 自己破産による家族への影響が出るケースもある

- 自己破産しても税金は免責にならない

それぞれ解説します。

債務を免責されても従業員への給与は支払う必要がある

自己破産によって債務を免責されても、従業員への給与は未払い分も含めてすべて支払わなければなりません。従業員への給与は自己破産をしても免責されない「非免責債権」に該当するためです。

破産手続開始決定前の3カ月分の給与は、もっとも優先度が高い「財団債権」、3カ月より前の給与についても「優先的破産債権」に該当し、一般の破産債権よりも優先的に支払いを受けられるようになっています。

しかし破産者の財産の状況によっては、従業員の給与すべてをまかなえないケースもあるでしょう。給与の未払いがあるときは債権者集会が紛糾する可能性があるため、できるだけ早く弁護士に給与の未払い分を計算してもらい、破産管財人に引き継ぐことが重要です。

【債権者集会とは】

債権者に財産状況や手続きの状況について説明したり、意見を聞いたりするために設ける集会のこと。裁判官や破産管財人、破産者、代理人、債権者が参加する。

給料明細や賃金台帳、タイムカードなどは未払い分の給与を計算する際に必要になるため、すべて残しておきましょう。

未払いの給与は、預貯金や手続き開始後に回収できる売掛金があれば、そこから支払っても構いません。そのほか、「独立行政法人労働者健康安全機構」の立替払いを利用して、正社員やアルバイト、パートへの給与の一部を支払うこともあります。

参照:独立行政法人労働者健康安全機構

管財事件として処理されるため時間と費用がかかる

個人事業主が自己破産する場合、管財事件として処理されるのが原則であるため時間と費用がかかります。

自己破産の手続きには、以下の2つがあります。

| 同時廃止事件 |

管財事件よりも簡易的で、破産管財人が選任されない。財産がない、法人の代表者・個人事業主に該当しないなどの要件を満たす場合に選択できる。 |

| 管財事件 |

破産管財人が選任される事件のこと。一定以上の財産が残っている場合に行われる。 |

上記のとおり、財産が残っておらず事業を行っていない個人であれば、同時廃止事件を選択できる場合もありますが、個人事業主は管財事件として処理されるのが通常です。

ここでは、管財事件の概要や費用について解説します。

管財事件|一定以上の財産が残っている場合の自己破産の方法

管財事件は、一定以上の財産が残っている人が自己破産をする場合に行われる方法です。主に財産がない場合に選択できる「同時廃止事件」との違いは以下のとおりです。

| 管財事件 |

【概要】

現金化した破産者の財産を、各債権者に平等に振り分ける手続き

【費用】

破産管財人への報酬が発生するため高額になる可能性が高い

【手続きにかかる期間】

6カ月〜1年程度 |

| 同時廃止事件 |

【概要】

破産手続開始決定と同時に終了する破産手続き

【費用】

破産管財人が選任されないため管財事件よりもかからないケースが多い

【手続きにかかる期間】

3〜4カ月 |

このように、同時廃止事件よりも管財事件のほうが費用がかかり、手続きも長引く傾向にあります。

「費用が安く済むなら同時廃止事件で手続きしたい」と思うかもしれませんが、個人事業主が自己破産をする場合は管財事件で行われるか、弁護士に依頼して少額管財で行われるのが原則です。

そもそも、同時廃止事件になるか管財事件になるかは裁判所が決めることであり、自分で決められるわけではありません。

なお、「少額管財」とは、予納金を通常よりも少額にした管財事件のことです。案件がそれほど複雑ではなく、弁護士が自己破産手続きに対応するケースで利用できます。

管財事件と同時廃止事件の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひあわせてチェックしてください。

管財事件で必要となる費用の目安

管財事件で必要となる費用の目安は以下のとおりです。

| 申立手数料 |

1,500円 |

| 予納金 |

【管財事件】

50万円+1万8,543円

※負債総額が5,000万円未満の場合

【少額管財】

20万円〜+1万8,543円 |

| 予納郵券 |

4,400円

(内訳:210円×8・140円×1・84円×29・10円×12・2円×10・1円×4)

※東京地方裁判所の場合 |

申立人・債権者全員分の封筒

(宛名記載済みのもの) |

封筒代 |

| 弁護士費用 |

・管財事件:30〜80万円程度

・少額管財:30〜60万円程度 |

参照:破産事件の手続費用一覧|東京地方裁判所

このように、管財事件では多くの費用がかかります。同時廃止事件であれば、予納金は1〜3万円程度、弁護士費用も30万円程度が相場であるため、費用面で大きな差があります。

「お金がないから自己破産をしようとしているのに」と思うかもしれませんが、自己破産には時間がかかるうえ破産管財人の報酬も発生するため、どうしても高額になりがちです。

費用が払えないときは、弁護士費用を分割払いにしてもらったり、弁護士が受任してから申立てまでの準備期間中に費用を貯めたりといった方法が考えられます。そのほか、「法テラス」を利用するのもよいでしょう。

【法テラスとは】

金銭的に余裕がない人が法的サービスを受けられるようにするのが目的の公的機関。無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度などがある。

法テラスについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

破産手続き後の売掛金は処分の対象にならない

破産手続き後に発生した売掛金については、処分の対象になりません。そのため回収しても破産管財人に渡す必要はなく、非免責債権の支払いに充てることが可能です。

しかし、売掛金の扱いは売掛金発生のタイミングと回収のタイミングによって異なるため注意が必要です。

たとえば破産手続き前に発生し、破産手続き前に回収した売掛金であれば、破産手続きの時点で残っている分については現金や預貯金として扱われますが、破産管財人に渡す必要はありません。

それに対し、破産手続き前に発生し破産手続き後に回収した売掛金は、自己破産しようとしている人の財産とみなされるため破産管財人に渡す必要があります。

なお、売掛金を破産管財人に手渡すことで生活が成り立たなくなるときは、自由財産の拡張を認めてもらえる可能性があります。

買掛金は負債として扱われるため、偏頗弁済しないよう注意する

買掛金は負債として扱われるため、「偏頗弁済」をしないよう注意しましょう。

【偏頗弁済(へんぱべんさい)とは】

特定の債権者にだけ返済することをいう。自己破産の手続き中に偏頗弁済を行うと、免責を受けられなくなる「免責不許可事由」に該当し、自己破産できなくなる場合がある。

破産手続き中に支払いを予定している買掛金は負債として扱われ、ほかの借金やローンなどと同じく免責が認められれば支払義務がなくなります。

弁護士は受任後、ほかの債権者に対して行うのと同じように、取引先に対しても受任通知を送付します。

取引先が受任通知を受け取った時点で買掛金の支払いは止まり、その後は破産財団から取引先に配当が行われますが、買掛金が全額支払われるわけではないため迷惑がかかる可能性があることを知っておきましょう。

また、弁護士からの受任通知によって、自己破産した事実を知られてしまいます。注意点は、迷惑をかけたくない、自己破産したことを知られたくない取引先だからといって、特定の取引先の買掛金を支払わないことです。偏頗弁済と判断され、免責を受けられなくなるおそれがあります。

自己破産による家族への影響が出るケースもある

自己破産を行うと、家族に以下のような影響を与える可能性があります。

- 家族への給料未払いがある場合は支払いは免除されない

- 家族に連帯保証人や保証人が要る場合は返済義務が移る

- 自己破産すると家族への借金返済もできなくなる

それぞれ解説します。

なお、自己破産が家族や子どもに与える影響について、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてチェックしてください。

家族への給料未払いがある場合は支払いは免除されない

個人事業を手伝っていた家族への未払い給与がある場合、その支払いは免除されません。たとえ家族への給与でも、従業員の未払い給与と同じく「非免責債権」にあたります。

注意点は、家族への給与については、厳しく調査される可能性がある点です。家族間では、実際には働いていないにもかかわらず給与が発生していたり、相当とはいえない高額な金額を支払っていたりといった不正が起こりやすいためです。

不当な給与は財産隠しとみなされ、免責が認められなくなる可能性があります。それだけでなく、悪質であると判断されれば「詐欺破産罪」に問われる場合もあるため、結果的に自分が不利になるようなことは行わないよう注意しましょう。

(詐欺破産罪)

第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

引用元 破産法第二百六十五条|e-Gov法令検索

家族に連帯保証人や保証人が要る場合は返済義務が移る

家族が連帯保証人や保証人になっているときはその家族に返済義務が移るため、大きな影響を与えてしまいます。

自己破産によって返済義務が免除されるのは自己破産をした本人だけであり、連帯保証人や保証人の返済義務は免除されません。それは、連帯保証人や保証人が本人の家族だったとしても同じです。

債権者から一括請求を受け、家族が支払えるなら問題ありませんが、一括で支払えるだけの資力を家族が有していない場合は、家族も債務整理を検討すべきでしょう。

自己破産すると家族への借金返済もできなくなる

自己破産をすると、家族への借金も返済できなくなります。家族からの借金も、ほかの借金と同様に免除の対象になるためです。

家族からの借金だけを免除の対象から外すことはできません。

なお、家族だけに返済する行為は特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済」にあたります。「せめて家族にだけは返したい」と思うかもしれませんが、免責不許可事由に該当し、免責が認められなくなるためやめておきましょう。

自己破産しても税金は免責にならない

自己破産しても、税金は免責になりません。税金は免除を認めるとほかの納税者への負担や不公平が生じることから、自己破産をしても免除されない「非免責債権」に該当するためです。

そのため、滞納しているなら税務署や市区町村役場などに今後の支払計画について相談し、きちんと支払っていく必要があります。

事情を話せば分納や支払いの猶予に応じてもらえる可能性がありますが、放置すると財産を差し押さえられるおそれがあるため、支払いが難しくても放置だけはしないようにしましょう。

なお、非免責債権に該当する債権は以下のとおりです。

- 税金や罰金、公的保険の保険料

- 不法行為に基づく損害賠償金

- 養育費・婚姻費用

- 従業員への給与・預り金

- 債権者名簿に記載しなかった債権

非免責債権に該当する債務と支払いが難しい場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて確認してください。

自己破産を避けるために個人事業主が利用可能な公的支援制度

個人事業主には、以下のような公的支援制度が用意されています。自己破産を行う前に、制度の利用を検討してみるのもよいでしょう。

| 助成金・補助金 |

概要 |

補助金額 |

| 人材開発支援助成金 |

雇用する労働者が職務に関する専門知識・技能を習得するために必要な訓練経費・訓練期間中の賃金を助成する制度 |

【人材育成支援コース】(1人あたり)

・中小企業事業主

┗10時間以上100時間未満:15万円

┗100時間以上200時間未満:30万円

┗200時間以上:50万円

・中小企業以外

┗10時間以上100時間未満:10万円

┗100時間以上200時間未満:20万円

┗200時間以上:30万円

・1事業所1年度あたりの支給限度額:1,000万円

【教育訓練休暇等付与コース】(1事業主あたり)

・教育訓練強化制度

制度導入・実施助成:30万円(+賃金要件・資格要件を満たした場合の加算額6万円)

・長期教育訓練休暇制度

┗賃金助成:1人1時間あたり760〜960円(+賃金要件・資格要件を満たした場合の加算額200円)

┗制度導入・実施助成:20万円(+賃金要件・資格要件を満たした場合の加算額4万円)

・教育訓練短時間勤務等制度

制度導入・実施助成:20万円(+賃金要件・資格要件を満たした場合の加算額4万円)

・限度額:設定なし

【建設労働者認定訓練コース】

https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIIAA0/view

要確認

【建設労働者技能実習コース】

https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIUAA0/view

要確認

【人への投資促進コース】

・高度デジタル人材訓練:20万〜150万円

・成長分野等人材訓練:国内150万円・海外500万円(大学院1年あたり)

・情報技術分野認定実習併用職業訓練:10万〜50万円

・定額制訓練:1人1月あたり2万円

・自発的職業能力開発訓練:7万〜60万円

※国内60万円・海外200万円(大学院1年あたり)

・1事業所1年度あたりの支給限度額:2,500万円

【事業展開等リスキング支援コース】

・賃金助成(1人1時間あたり)

┗中小企業事業主:480円(助成率60%)

┗中小企業以外:960円(助成率 75%)

・経費助成限度額(1人1訓練あたり)

中小企業事業主

┗10時間以上100時間未満:30万円

┗100時間以上200時間未満:40万円

┗200時間以上:50万円

中小企業以外

┗10時間以上100時間未満:20万円

┗100時間以上200時間未満:25万円

┗200時間以上:30万円

・1事業所1年度あたりの支給限度額:1億円 |

| トライアル雇用助成金 |

安定して働けない事情がある労働者を一定期間以上雇用した場合に支給される助成金 |

【一般トライアル】

支給対象者1人につき月額4万円(最長3カ月)(母子家庭の母・父子家庭の父は5万円)

【障害者トライアルコース】

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3カ月)

(対象労働者が精神障害者のときは月額最大8万円を3カ月、月額最大4万円を3カ月)

【障害者短時間トライアルコース】

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12カ月)

【若年・女性建設労働者トライアルコース】

要確認 |

| 中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成 |

小規模企業共済・中小企業退職金共済などへの加入時に助成金を受けられる制度 |

【新規加入】

・掛金月額の2分の1(従業員1人あたり上限5,000円)を加入の4カ月目から1年間助成する

・パートの場合は以下を助成

┗掛金月額2,000円:300円

┗掛金月額3,000円:400円

┗掛金月額4,000円:500円

【月額変更】

掛金月額1万8,000円以下の従業員の掛金を増額する場合に、増額分の3分の1を増額月から1年間助成する |

| 特定求職者雇用開発助成金 |

雇用される機会が乏しい人の採用促進・安定雇用の実現のために設けられた制度 |

【特定就職困難者コース】(1人あたり)

・短時間労働者以外

┗60歳以上、母子家庭の母など50万円(1年)

┗重度障害者を除く身体・知的障害者50万円(1年)

┗重度障害者100万円(1年6カ月)

・短時間労働者

┗60歳以上、母子家庭の母など30万円(1年)

┗身体・知的・精神障害者30万円(1年)

【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース】(1人あたり)

・短時間労働者以外:50万円(1年)

・短時間労働者:30万円(1年)

【就職氷河期世代安定雇用実現コース】

・大企業:50万円

・中小企業:60万円

※支給対象期間に発生した賃金が上限

【生活保護受給者等雇用開発コース】

・短時間労働者以外

┗中小企業以外:50万円

┗中小企業事業主:60万円

・短時間労働者

┗中小企業以外:30万円

┗中小企業事業主:40万円

※支給対象期間に発生した賃金が上限

【成長分野等人材確保・育成コース】

・短時間労働者以外

┗中小企業以外:75万〜150万円

┗中小企業事業主:90万〜360万円

・短時間労働者

┗中小企業以外:45万円

┗中小企業事業主:60万〜120万円

※支給対象期間に発生した賃金が上限 |

| 地域雇用開発助成金 |

雇用機会が不足しがちな地域の事業主が事業所を設置・整備し、その地域在住の求職者を雇用する場合に支給される助成金 |

【地域雇用開発コース】

・50〜800万円(対象労働者の増加人数や設置・整備費用によって変動)

※条件により1.5倍、または2倍支給できる場合あり

【沖縄若年者雇用促進コース】(対象者1人あたり)

算定期間中助成対象者に支払った賃金相当額に以下の割合を乗じた額を支給

・中小企業:3分の1

・中小企業以外:4分の1

※限度額:1人あたり年間120万円(各算定期間は1人あたり60万円) |

| 早期再就職支援等助成金 |

再就職を支援する活動事業を実施した事業主に対して支給される助成金 |

【再就職支援コース】

・10時間以上100時間未満:10万〜15万円

・100時間以上200時間未満:20万〜30万円

・200時間以上:30万〜50万円

・グループワーク加算:3回で1万円

【雇い入れ支援コース】

・賃金助成:1時間あたり900〜1,100円

・訓練経費助成:上限30〜50万円

・訓練実施助成:1時間あたり800〜1,000円

【中途採用拡大コース】

50〜100万円

【UIJターンコース】

助成対象経費の合計額に以下の助成率を乗じた額を支給(上限100万円)

・中小企業:2分の1

・中小企業以外:3分の1 |

| キャリアアップ助成金 |

非正規雇用の労働者の正社員化や処遇の改善に関する取り組みを実施した事業主を助成する |

【正社員コース】(1人あたり)

・有期雇用:60〜80万円

・無期雇用:30〜40万円

※1事業所1年度あたり20人が上限

【障害者正社員化コース】(1人あたり)

・中小企業:45〜120万円

・中小企業以外:33〜90万円

※支給対象者・措置内容によって変動

【賃金規定等改定コース】(1人あたり)

・基本給の賃金引き上げ率3〜5%未満:3万3,000〜5万円

・5%以上:4万3,000〜6万5,000円

【賃金規定等共通化コース】(1事業所あたり)

45万〜60万円

※1事業所1回限り

【賞与・退職金制度導入コース】(1事業所あたり)

30万〜56万8,000円

※1事業所1回限り

【社会保険適用時処遇改善コース】(1人あたり)

・1・2年目:30〜40万円

・3年目:7万5,000〜10万円 |

| 事業再構築補助金 |

ポストコロナに時代に対応するため、新分野への展開や事業転換などに挑戦する事業者を支援する補助金 |

【成長分野進出枠(通常類型)】

・従業員20人以下:100万〜2,000万円

・21〜50人:100万〜4,000万円

・51〜100人:100万〜5,000万円

・101人以上:100万〜7,000万円

【コロナ回復加速化枠(通常類型)】

・従業員5人以下:100万〜1,000万円

・6〜20人:100万〜1,500万円

・21〜50人:100〜2,000万円

・51人以上:100万〜3,000万円

【サプライチェーン強靭化枠】

・1,000万〜5億円以内

※建物費がなければ上限3億円

・補助率

┗中小企業者:2分の1

┗中堅企業等:3分の1 |

| 小規模事業者持続化補助金 |

小規模事業者が持続的な経営を目指して行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度 |

【通常枠】

・補助率:3分の2

・補助上限:50万円

【賃金引き上げ枠】

・補助率:3分の2(赤字事業者は4分の3)

・補助上限:200万円

【卒業枠】

・補助率:3分の2

・補助上限:200万円

【後継者支援枠】

・補助率:3分の2

・補助上限:200万円

【創業枠】

・補助率:3分の2

・補助上限:200万円

【インボイス枠】

・補助率:3分の2

・補助上限:100万円 |

| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |

中小企業が経営革新を目的として設備投資をする際に利用できる補助金 |

・上限額:750万〜3,000万円

・補助率:2分の1もしくは3分の1 |

| IT導入補助金 |

ITツールの導入によって業務の効率化や売上上昇に取り組む事業者を支援する補助金 |

【通常枠】

・A類型

┗補助額:5万〜150万円未満

┗補助率:2分の1以内

・B類型

┗補助額:150万〜450万円以下

┗補助率:2分の1以内

【セキュリティ対策推進枠】

・補助額:5万〜100万円

・補助率:2分の1以内

※デジタル化基盤導入類型については要確認 |

| 事業承継・引継ぎ補助金 |

事業継承をきっかけに新たな取り組みを行う事業者を支援する制度 |

【買い手支援類型】

・補助額:50万〜600万円(+上乗せ150万円)

・補助率:対象経費の3分の2以内

【売り手支援類型】

・補助額:50万〜600万円(+上乗せ150万円)

・補助率:対象経費の2分の1または3分の2以内 |

なお、「助成金」と「補助金」の違いは、条件を満たせばほぼ確実にもらえるか、条件を満たしてももらえない可能性があるかです。

助成金は、設けられた条件を満たせばほぼ確実にもらえる資金です。それに対し補助金は予算が決まっている場合があり、審査の結果によっては採択されない可能性があります。

個人事業主が自己破産する場合の手続きの流れ

個人事業主が自己破産する場合の手続きの流れは以下のとおりです。

- 弁護士や司法書士に相談・依頼する

- 依頼した専門家から債権者に受任通知が送付される

- 申立書類を準備する

- 裁判所に自己破産を申し立てる

- 裁判所で破産審尋を受ける

- 破産手続きの開始が決定する

- 予納金を支払う

- 破産管財人が選任される

- 破産管財人が財産調査・精算を行う

- 債権者集会が開催される

- 免責審尋が行われる

- 免責許可が決定・確定する

まずは弁護士や司法書士に相談し、自己破産を選択するなら正式に依頼します。そして専門家から各債権者に対して受任通知が送付されれば、請求や督促が止まります。

申立書類は専門家が作成しますが、専門家から書類を準備するよう指示される場合もあります。取得すべき書類があるときは、指示どおりに準備しましょう。

書類が整ったら、弁護士が裁判所に対して自己破産を申し立てます。裁判官に借金額や自己破産を行うに至った事情などを説明し、とくに問題がなければ裁判所が破産手続きの開始を決定します。予納金の支払いや破産管財人の選任もこのタイミングです。

その後破産管財人が財産調査や精算を行いますが、申立人には説明義務があるため、聞かれたことに虚偽なく答えることはもちろん、財産に関する書類の提示を求められたら従わなければなりません。

回答を拒否したり虚偽の回答を行ったりすると「詐欺破産罪」に問われる可能性があるため注意しましょう。

債権者集会が行われ、免責審尋の結果免責許可が決定すれば、申立人の氏名や住所が国の機関紙である「官報」に載ります。債権者から反対意見が出なければ2週間後に免責許可は確定し、借金の返済義務がなくなります。

自己破産の流れや必要書類については以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

個人事業主が検討すべき自己破産以外の債務整理

事業を継続したい場合や取引先に迷惑をかけたくないときは、自己破産以外の債務整理方法で問題を解決できないか検討してみましょう。

自己破産以外の債務整理方法は、主に以下の2つです。

- 個人再生|裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続き

- 任意整理|債権者と交渉して利息のカットなどを認めてもらう手続き

それぞれ解説します。

個人再生|裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続き

借金の元本を大幅に減額してもらう「個人再生」という方法があります。

【個人再生とは】

裁判所を通じて借金の元本を5分の1〜10分の1程度に減額してもらい、残った借金を原則3年で返済していく債務整理方法のこと。

個人再生の特徴は、財産を残したまま債務整理ができることです。ローンの残債が残っている機材などがあれば没収されてしまう可能性がありますが、自己破産のようにほとんどの財産を失うということはありません。

「住宅ローン特則」を利用すれば住宅ローン返済中の持ち家も残せるため、自宅で仕事をしている個人事業主にとってはメリットの大きい債務整理方法といえるでしょう。

また、完済まで借金を返済し続ける必要はありますが、借金の元本が大幅に減額されるため安定した収入があれば無理なく返済できる可能性が高いです。

官報には掲載されるものの、自己破産とは異なり資格・職業制限を受けないというメリットもあります。

ただし、必ずしも個人再生手続きが認可されるとは限らない点に注意が必要です。借金額を所有している財産が上回るようなケースは、裁判所から個人再生を認めてもらえません。

個人再生を選択できる状況かどうかは、弁護士に相談してアドバイスしてもらうことをおすすめします。

個人再生の減免効果や手続きの流れについては、以下の記事を参考にしてください。

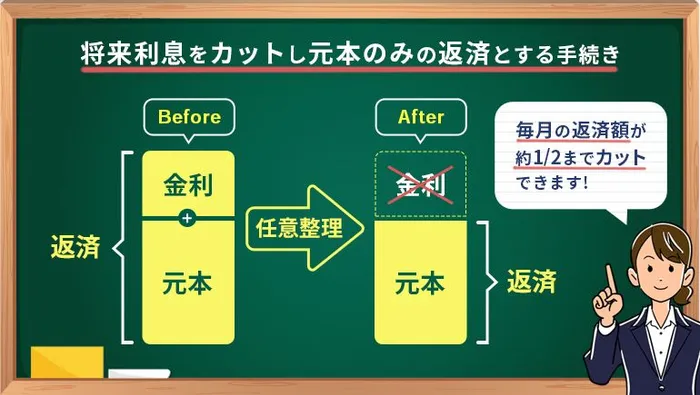

任意整理|債権者と交渉して利息のカットなどを認めてもらう手続き

債権者と交渉し、利息や遅延損害金をカットしてもらう「任意整理」という方法もあります。

【任意整理とは】

将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらい、残った借金を3〜5年程度で返済していく債務整理方法のこと。

任意整理の特徴は、デメリットの少なさです。ブラックリストに掲載されるのは避けられませんが、自己破産や個人再生よりも少ないリスクで行えます。

任意整理を行うメリットは以下のとおりです。

- 官報に氏名や住所が載らない

- 資格・職業制限を受けない

- 財産を失わずに行える

- 整理対象を選べるため連帯保証人・保証人つきの借金を除外できる

官報への掲載や資格・職業制限がないため、取引先に知られることなく債務整理ができるでしょう。

また、住宅ローンやカーローンなど、返済中のローンを整理対象から外せば持ち家や車を手元に残せます。手続きも、裁判所を通さない手続きであるため自己破産や個人再生ほど複雑ではなく、弁護士や司法書士に依頼した場合自分が行うことはほとんどありません。

ただし自己破産のように借金がゼロになったり、個人再生のように元本自体が大幅に減額されるわけではない点に注意が必要です。元本自体はほとんど残るため、完済までしっかり返済していかなければなりません。

借金総額が多い場合や収入が不安定できちんと支払っていけるかわからない場合、任意整理では解決できない可能性があります。債務整理方法は、弁護士に相談したうえで自分の状況に合ったものを選択するようにしましょう。

なお、任意整理のメリットや減額効果については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

個人事業主が自己破産する場合に事業継続が可能かどうかや、注意点について解説しました。

個人事業主が自己破産すると、事業を継続できなくなるケースが多いです。なぜなら自己破産をすることで、事業に必要な設備や機材、在庫などが処分されてしまうためです。

設備や在庫を持たずにできる事業や、「自由財産」として認められたモノで継続できるような事業であれば継続できる可能性はありますが、取引や家族に影響が出る可能性があります。

また、税金や罰金、養育費などは免責にならない「非免責債権」にあたるため、自己破産をしても支払っていく必要があります。

事業を継続したい人や事業への影響をできるだけ小さくしたいなら、自己破産以外の債務整理方法を検討するとよいでしょう。どの方法を選択すればよいかわからなければ弁護士に相談し、判断してもらうことをおすすめします。