離婚時の共有名義不動産の財産分与では共有持分の割合にかかわらず分配される

共有名義不動産を所有しているのであれば、夫婦それぞれが共有持分を所有している状態です。そのため、「離婚時の財産分与では、夫婦それぞれが持つ共有持分の割合に応じて共有不動産は分配するのか」と考える人もいるかもしれません。

しかし、離婚時の共有名義不動産の財産分与では、共有持分の割合にかかわらず分配されるのが基本です。

財産分与では夫婦が話し合って財産の分配割合を決められますが、財産分与の割合は夫婦それぞれが2分の1ずつというのが基本の考え方です。これを専門的には「2分の1ルール」ともいいます。

たとえば、3,000万円の共有名義不動産を所有している場合、2分の1ずつの分配にお互いが納得していれば、夫婦それぞれが1,500万円を受け取れるように財産分与が行われます。

夫婦それぞれが所有している共有持分の割合にかかわらず分配されるため、極端な言い方をすれば夫婦で「9:1」ずつ共有持分を所有している場合であっても基本的には2分の1ずつ分配するように考えるのです。

離婚時に共有名義不動産を財産分与する方法は主に3種類ある

離婚時の財産分与では2分の1ルールが基本の考え方になると説明しましたが、これはあくまで基本であって、必ず2分の1となるように分配されるわけではありません。

離婚時の財産分与の方法は主に下記の3種類あり、方法によって共有財産がどのように分配されるのかなどが変わります。

- 清算的財産分与:おおかた2分の1になるように分配する考え方

- 扶養的財産分与:経済的に余裕がある方が共有財産を多く渡す考え方

- 慰謝料的財産分与:慰謝料も考慮して財産を分配する考え方

ここからは、離婚時の財産分与の3種類の方法について、それぞれ詳しく解説していきます。

清算的財産分与:おおかた2分の1になるように分配する考え方

清算的財産分与(せいさんてきざいさんぶんよ)とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた共有財産を夫婦それぞれの貢献度に応じて公平に分配する方法のことです。基本的に清算的財産分与で財産分与が行われ、前述した2分の1ルールはこの考え方が大元にあります。

清算的財産分与では、夫婦間に収入や出資の金額に差があったとしても、財産分与の割合は2分の1になります。そのため、共働きであっても専業主婦(主夫)であっても、共有財産はそれぞれ2分の1ずつ分配されます。

たとえば、配偶者が働いており自身に収入がない場合、配偶者の収入によって生計を立てることになります。だからといって財産分与で受け取れる割合が極端に少なくなるのではなく、清算的財産分与の考えから、共有名義不動産を含めた財産を半分受け取ることが可能です。

扶養的財産分与:経済的に余裕がある方が共有財産を多く渡す考え方

扶養的財産分与(ふようてきざいさんぶんよ)とは、離婚によって夫婦のどちらかの生活が困窮する場合、経済的に余裕がある方がより多く共有財産を渡す財産分与のことです。

財産分与ではそれぞれ2分の1ずつ分配することを基本の考えとなりますが、その場合には離婚後の生活が経済的に困窮してしまう場合があります。

このようなケースに対応できるように、離婚後の生活が経済的に苦しくなる人に対して、共有財産を2分の1以上渡して財産分与が行われるのです。

扶養的財産分与がとられる具体的なケースとしては、下記が挙げられます。

- どちらかが専業主婦(主夫)などで収入がない

- どちらかが病気によってすぐに働けない状態にある

- 高齢であるため働くのが難しい

- 子どもが幼いため離婚後すぐに働くのが難しい

扶養的財産分与による共有財産の分配割合は、夫婦間の話し合いによって決定されます。「離婚後の生活がどの程度困窮するのか」などを考慮したうえで、「共有財産を2分の1ずつ分配して、離婚後も一定期間⚪︎⚪︎円を一方が支払う」のような内容になります。

慰謝料的財産分与:慰謝料も考慮して財産を分配する考え方

慰謝料的財産分与(いしゃりょうてきざいさんぶんよ)とは、慰謝料請求としての意味も持つ財産分与の方法のことです。

前提として、慰謝料の請求と財産分与はそれぞれ別の法律問題として考えられます。しかし、離婚の原因に対する慰謝料の請求については、その事情を考慮したうえで財産分与を行うのが妥当と考えられます。

そのため、離婚する原因が不倫やDVなど、夫婦間で慰謝料の請求問題が起きるケースであれば、慰謝料的財産分与の考えをもとに財産分与が行われることがあります。

扶養的財産分与がとられる具体的なケースとしては、「慰謝料の支払い義務がある方が共有財産を多く渡す」「共有財産を2分の1で分配したうえに金銭や自動車、家などを渡す」などが挙げられます。

離婚時の財産分与で共有名義不動産を分配する具体的な方法

マイホームの場合、複数人で所有することはできますが、物理的に建物を分割して夫婦で分配することは難しいです。そのため、「共有名義不動産の財産分与の考え方はわかったけど、実際にはどうやって分配するのだろう」のように考える人もいることでしょう。

離婚時の財産分与で共有名義不動産を分配する具体的な方法としては、主に下記の方法が挙げられます。

- 共有名義不動産の全体を売却して得られた代金を分配する

- 不動産を単独で取得した方が片方に同等の代償金を支払う

大まかにいえば、不動産を売却するか、離婚後に居住する人が片方に代償金を支払うかが共有名義不動産を分配する具体的な方法となります。

ここからは、離婚時の財産分与で共有名義不動産を分配する具体的な方法について、それぞれ詳しく解説していきます。

共有名義不動産の全体を売却して得られた代金を分配する

離婚時の財産分与で共有名義不動産を分配する方法として、不動産全体を売却して得られた代金を夫婦で分配することが挙げられます。

これは「換価分割」と呼ばれる方法で、財産分与の割合に応じて現金を分配できるため、公平性を保ちたいときには検討してみてもよいでしょう。

たとえば、3,000万円で売却できた共有名義不動産を換価分割する場合を想定します。夫婦それぞれが2分の1ずつ受け取ることをお互いが合意している場合であれば、夫婦それぞれに1,500万円ずつ分配されます。

ただし、共有名義不動産の全体を売却するには、共有者全員から売却に関する同意が必要です。1人でも売却に反対する共有者がいれば、共有名義不動産の全体を売却することはできません。

また、共有名義不動産の全体を売却する際には、他の共有者と協力をして売却手続きを進める必要もあります。離婚問題が起きている最中に配偶者と顔を合わせなければならない場面もあるため、この点は換価分割のデメリットともいえます。

自分の共有持分だけなら、他の共有者の同意がなくても自由に売却できる方法もあります。

(参考:持分の売却・買取の共有持分支援協会)

不動産を単独で取得した方が片方に同等の代償金を支払う

離婚時の財産分与で共有名義不動産を分配する方法として、不動産を単独で取得した方が片方に同等の代償金を支払うことが挙げられます。

共有名義不動産の財産分与によって、離婚後は片方が物件を所有するケースもあります。このように売却をしない場合には、離婚後に物件を単独所有する方が片方に代償金を支払って公平に共有財産を分配するのが基本です。

たとえば、3,000万円の価値がある共有名義不動産の場合、2分の1ルールに則れば夫婦がそれぞれ1,500万円ずつ受け取れます。しかし、片方が共有名義不動産を単独で所有する場合、所有しない方は1,500万円を受け取れません。

不公平にならないためにも、単独所有する側は1,500万円を現金で支払うことで財産分与を行うケースもあるのです。

離婚時に共有名義不動産などを財産分与する流れ

「離婚時の財産分与ではどのような手続きが必要なのか」と考える人もいることでしょう。そこで、離婚時に共有名義不動産などを財産分与する流れをまとめました。

あくまで大まかな流れにはなりますが、下記のような流れで財産分与は行われます。

- 共有名義不動産を含めた共有財産を洗い出し財産目録を作成する

- 共有名義不動産を含めた共有財産をどのように分配するかを配偶者と話し合う

- 離婚協議書を作成して話し合いで決まった財産分与の内容をまとめておく

ここからは、離婚時に共有名義不動産などを財産分与する流れについて、それぞれ解説していきます。

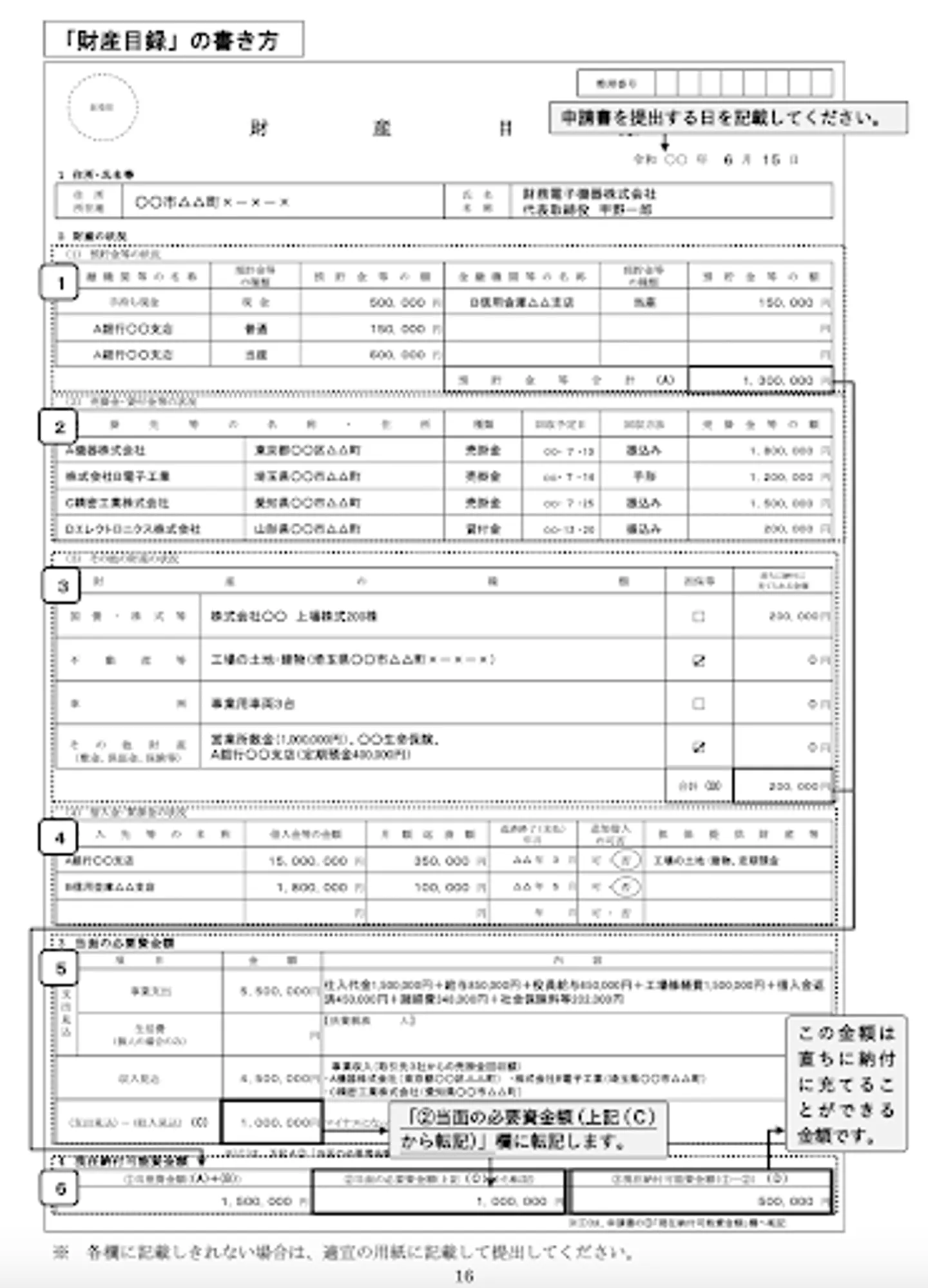

1. 共有名義不動産を含めた共有財産を洗い出し財産目録を作成する

離婚時の財産分与の際には、財産分与の対象となる共有財産を明確にしておくことが大切です。共有財産をすべてリストアップするためにも、財産分与の際には財産目録をまずは作成します。

「財産目録はこのように作成しなければならない」のような定めはなく、弁護士や司法書士に依頼せずに夫婦間だけで作成することも可能です。

イメージとしては下記のように財産目録は作成されます。

引用元 「財産目録」の書き方

なお、財産目録の作成は、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。目安として5万円~10万円ほどの費用がかかりますが、「財産分与の対象がわからない」「財産目録の作成方法がわからない」といった場合には弁護士や司法書士への依頼を検討してみてもよいでしょう。

離婚時の財産分与の対象になる共有財産の例

離婚時の財産分与の対象になるのは、共有名義不動産だけではありません。婚姻生活中に夫婦で築いた財産すべてが対象になります。

あくまで参考ですが、離婚時の財産分与の対象になる共有財産の例には下記が挙げられます。

|

|

具体例

|

|

離婚時の財産分与の対象になるもの

|

・婚姻生活中に貯めた現金や預貯金

・婚姻生活中に購入した不動産

・婚姻生活中に購入した家財道具・自動車・美術品・貴金属など

・婚姻生活中に加入した保険の解約返戻金

・退職金

・子ども名義の預貯金や学資保険 など

・年金

・住宅ローンやカードローンなどの負債

|

|

離婚時の財産分与の対象にならないもの

|

・結婚する前に自分で貯めた預貯金

・親族からの贈与、または相続した財産

・別居中に取得した財産

・会社名義の財産

・婚姻生活前に抱えた負債

|

財産分与の対象になるのは、あくまで夫婦の協力で形成された共有財産です。「独身時代から持っていた」「親などからもらった」などの財産は財産分与の対象には原則なりません。

2. 共有名義不動産を含めた共有財産をどのように分配するかを配偶者と話し合う

財産分与では2分の1ルールが基本的な考え方になるため、夫婦それぞれでおおかた1:1になるように財産が分配されるのが基本です。とはいえ、財産分与の割合は夫婦で決められるため、お互いが同意しているのであればどのように財産を分配しても問題ありません。

そのため、財産目録を作成した後には、共有名義不動産を含めた共有財産をどのように分配するかを配偶者と話し合うことが必要になります。

たとえば、下記のように共有財産を所有している場合を想定します。

- 資産価値が3,000万円の共有名義不動産、預貯金が1,000万円、資産価値500万円の自動車を所有している

- 不動産には住宅ローンが1,500万円残っている

このケースの場合、住宅ローンを除いた共有財産の価値は4,500万円となり、2分の1ルールに則れば夫婦それぞれに2,250万円が分配されます。

ただし、共有財産には住宅ローンのような負債も該当します。そのため、今回の条件でローンは夫のみで負担するとすれば、夫が共有名義不動産と住宅ローンの残債(合計1,500万円)、妻が預貯金と自動車(合計1,500万円)を受け取ることで、おおかた1:1で共有財産を分配できます。

3. 離婚協議書を作成して話し合いで決まった財産分与の内容をまとめておく

財産分与の話し合いでは問題がなくても、離婚後に支払いの滞納などのトラブルが起きてしまうことは決して少なくありません。後のトラブルを防止するためにも、離婚時の財産分与の際には離婚協議書を作成しておくのがよいでしょう。

離婚協議書とは、夫婦間での離婚条件を整理し確認するための合意書のことです。一方が勝手に作成することはできず、夫婦間での合意のうえで作成できます。

離婚協議書は司法書士や弁護士に依頼せず、夫婦間だけで作成することも可能です。書式に法的な定めはなく、下記のように作成されます。

離婚協議書

夫⚪︎⚪︎(以下甲という)と妻⚪︎⚪︎(以下乙という)は、甲乙間の離婚の解消に関する件で、以下のとおり合意する。

第○条 (離婚の合意)

甲及び乙は、本日協議離婚をすることに合意し、本協議書作成後、離婚届に所定の記載をして各自署名押印するものとする。

第○条 (財産分与)

甲は乙に対し、財産分与として、金⚪︎円の支払義務があることを認め、これを一括し

て、令和⚪︎年⚪︎月末日限り、乙名義の⚪︎銀行⚪︎支店の普通預金口座(口座番号:⚪︎⚪︎⚪︎)に振り込む方法で支払う。

離婚時の財産分与では不動産の共有状態を解消しておくのが得策

共有名義不動産を所有している場合、「不動産の名義変更をせずに共有状態のままでもいいのか」と考える人もいるかもしれません。

不動産の共有名義のまま離婚が成立したとしても、法律上では問題ありません。そのため、離婚が成立した後も不動産を元配偶者と共有しているケースもあります。

とはいえ、離婚時の財産分与では、不動産の共有状態を解消しておくのが得策です。不動産の共有状態を放置したまま離婚することにはさまざまなリスクがあるためです。

不動産の共有状態を放置したまま離婚することのリスクには、下記が挙げられます。

- 共有状態のままでは不動産を自由に活用できない

- 不動産の維持管理費の支払いで配偶者とのトラブルが起きる可能性がある

- 住宅ローンの残債がある場合には一括返済を求められる可能性がある

これらのリスクは、離婚後の生活にも生じうるものです。離婚後の生活に支障をきたさないためにも、不動産の共有名義状態は解消しておくことを検討しておくべきです。

ここからは、不動産の共有状態を放置したまま離婚することのリスクについて、それぞれ詳しく解説していきます。

共有状態のままでは不動産を自由に活用できない

不動産の共有状態を放置したまま離婚することのリスクには、不動産を自由に活用できないことが挙げられます。

共有名義不動産の場合、所有者が複数人存在するため、売却や賃貸、大規模修繕などをするには共有者からの同意が必要になります。どのように活用するかによって同意が必要な人数は変わりますが、たとえば売却の場合には共有者全員からの同意が必要です。

たとえ離婚が成立した後であっても同意は必要になるため、離婚後に共有名義不動産を売却などをしたい場合には、元配偶者に連絡をとらなければなりません。

場合によっては、「離婚後に連絡はとりたくない」というケースもあるかもしれません。その場合で共有名義状態を放置してしまうと、「こちらから連絡をしなければならない」「元配偶者から連絡がきた」ということになりかねません。

不動産の維持管理費の支払いで配偶者とのトラブルが起きる可能性がある

共有名義状態に限った話ではありませんが、不動産を所有している場合、下記のような維持管理費がかかります。

- 固定資産税

- 都市計画税

- 物件の修繕費

- 火災保険料

- 地震保険

これらの費用は共有名義の代表者に支払い義務がありますが、婚姻生活中であれば夫婦がそれぞれで負担をするなどの対策がとれます。

しかし、代表者である以上は物件に住んでいるかどうかにかかわらず支払い義務が生じるため、離婚が成立した後にはさまざまなトラブルが起きる可能性があります。

たとえば、「支払書が届いていることを代表者に伝えなかったため支払い遅延が起きてしまった」「住んでいない不動産の納税はしたくないと支払いを拒否された」といったケースが考えられます。

このようなトラブルが起きるのを未然に防ぐためにも、離婚の財産分与の際には共有名義状態を解消しておくのが得策です。

住宅ローンの残債がある場合には一括返済を求められる可能性がある

共有名義不動産を所有している場合、住宅ローンの残債がある人もいることでしょう。この場合、住宅ローンの契約内容によっては、一括返済を求められる可能性があるため注意が必要です。

とくに「ペアローン」「連帯債務」で住宅ローンを組んでいる場合、「契約者が物件に住んでいること」と契約内容で定められていることがあります。この場合に離婚をしてしまうと契約違反となる可能性があり、住宅ローンの残債の一括返済を求められるリスクがあるのです。

なお、契約違反になるリスクを回避したいからといって、住宅ローンの債権者となる金融機関に連絡せずに単独名義に変更することは認められません。

そのため、住宅ローンが残っている場合、まずは金融機関に連絡をして契約内容の変更などを交渉したうえで、共有名義状態を解消するようにしましょう。

住宅ローンが残っている共有名義不動産の財産分与をする際に気をつけること

共有名義不動産を所有している人のなかには、住宅ローンの残債がある人もいることでしょう。住宅ローンが残っている共有名義不動産の財産分与をする際に気をつけることもあるため注意が必要です。

住宅ローンが残っている共有名義不動産の財産分与をする際に気をつけることとしては、下記が挙げられます。

- 離婚後も住宅ローンの契約者が返済をしなければならない

- 離婚前に住宅ローンの債権者である金融機関に連絡をしておく

ここからは、住宅ローンが残っている共有名義不動産の財産分与をする際に気をつけることについて、それぞれ詳しく解説していきます。

離婚後も住宅ローンの契約者が返済をしなければならない

住宅ローンが残っている状態であれば、離婚後も住宅ローンの契約者が返済をしなければなりません。「片方が共有名義状態の不動産に住み、出ていく片方が住宅ローンの契約者である」というパターンであっても、契約者である以上は出ていく方が住宅ローンの返済をする必要があります。

このパターンでは、住宅ローンの滞納が起きてしまうことのリスクも考えられます。

離婚協議書で住宅ローンの支払いについて定めていたとしても、今後住宅ローンの支払いを確実に継続できるとも言い切れません。とくに完済まで10年以上かかるような場合、収入の減少などがあれば、住宅ローンの支払いができなくなってしまう可能性もあります。

住宅ローンの滞納が数か月続いてしまうと、最終的に共有名義不動産が差し押さえられてしまいます。

この場合には物件を手放さなければならず、生活に悪影響を及ぼしてしまうリスクもあるため、後のトラブルにならないためにも、財産分与の際に十分に話し合っておくことが大切です。

離婚前に住宅ローンの債権者である金融機関に連絡をしておく

住宅ローンが残っている場合に金融機関の同意なしで不動産に関わる変更を行うと、契約違反とみなされる可能性があります。その場合には住宅ローンの残債を一括請求されることになりかねません。

とくに、前述した住宅ローンの契約内容に「契約者が物件に住んでいること」などと定められているのであれば、離婚後に別々の住居で暮らす場合に契約違反となってしまう可能性もあります。

そのため、共有名義不動産の住宅ローンが残っている場合は、離婚や財産分与の前に金融機関に連絡をしておくのが得策です。「契約内容に違反がないか」「今後の支払いは誰が行うのか」などを担当者に事前に伝えておくのが無難と言えるでしょう。

離婚時の共有名義不動産の財産分与によってかかる税金

離婚時に共有名義不動産を財産分与する場合、税金がかかるケースがあります。離婚時の共有名義不動産の財産分与によってかかる税金をまとめましたので参考にしてみてください。

- 登録免許税:共有名義不動産をどちらかが単独所有する場合

- 固定資産税・都市計画税:財産分与後に共有名義不動産を所有する場合

- 譲渡所得税:共有名義不動産や共有持分を売却して利益が出た場合

ここからは、離婚時の共有名義不動産の財産分与によってかかる税金について、それぞれ詳しく解説していきます。

ワンポイント解説

○離婚時の財産分与で財産を受け取っても贈与税は原則かからない

共有名義不動産などの財産を分配する場合、「贈与税はかからないのか」のように考える人もいることでしょう。

結論、離婚時の財産分与で財産を受け取っても贈与税は原則かかりません。

財産分与の対象となる共有財産は夫婦が元々所有していた財産です。財産分与があった際には、「元々の所有物を離婚時に分配した」とみなされて、贈与には該当しないと考えられるのが基本であるため、贈与税は原則かからないのです。

登録免許税:共有名義不動産をどちらかが単独所有する場合

離婚時の財産分与によって、共有名義不動産をどちらかが単独所有するケースもあることでしょう。

この場合には、共有名義不動産があるエリアを管轄する法務局にて名義変更の手続きをしなければなりません。名義変更の手続きをする際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。

登録免許税の金額は手続き内容によって変わりますが、共有名義の不動産を単独名義に変更する際には「固定資産税評価額 × 2%」の式で算出できます。

固定資産税評価額とは、固定資産税を決定する基準となる評価額のことです。各市区町村が定めており、納税通知書や固定資産税評価証明書から確認できます。

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の共有名義不動産を離婚の際に単独名義とする場合であれば、「3,000万円×2%=60万円」と登録免許税を計算できます。

固定資産税・都市計画税:財産分与後に共有名義不動産を所有する場合

財産分与後に共有名義不動産を所有する場合であれば、今後は固定資産税や都市計画税を毎年納めなければなりません。

固定資産税や都市計画税は、固定資産税評価額に一定の税率をかけることで算出できます。

固定資産税:固定資産税評価額 × 税率1.4%

都市計画税:固定資産税評価額 × 税率0.3%

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産の場合には、固定資産税が「3,000万円×1.4%=42万円」、都市計画税が「3,000万円×0.3%=9万円」と計算できます。

なお、一般的な一戸建てやマンションの場合、固定資産税などの特例控除が適用されています。そのため、上記の計算式を用いて算出した金額よりも、実際に納税する金額は少なくなるケースが多いです。

譲渡所得税:共有名義不動産や共有持分を売却して利益が出た場合

離婚時の財産分与によって共有名義不動産を売却するケースもあることでしょう。この場合、売却によって利益が出れば譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税とは、不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)に課税される税金のことです。譲渡所得税は下記の計算式で算出が可能です。

{不動産の売却による収入金額ー(取得費+譲渡費用)}×一定の税率

譲渡所得税は、共有名義不動産を売却したことで得られた金額から物件の取得や譲渡にかかった費用を差し引いた金額に課税されます。簡単にいえば、不動産の売却によって得られた利益が多ければ多いほど譲渡所得税は増える仕組みです。

譲渡所得税を算出する際の一定の税率については、共有名義不動産を所有している期間によって下記のように変動します。

|

5年以下(短期譲渡所得)

|

39.63%

|

|

5年超(長期譲渡所得)

|

20.32%

|

|

10年超(10年超え所有軽減税率適用)

|

14.21%

|

たとえば、共有名義の不動産を所有している期間が10年を超えている場合、割合は14.21%となります。

なお、共有名義不動産の売却にかかる税金の詳細については、税務署に相談することで調べられます。離婚時の財産分与で共有名義不動産を売却する場合、売却によってどの程度の譲渡所得税がかかるのかを事前に調べておくのもよいでしょう。

まとめ

離婚時の財産分与では、夫婦それぞれが2分の1ずつ得られるように共有財産を分配するのが基本です。そのため、基本的には共有名義不動産を含めたすべての財産の価値を考慮したうえで、夫婦で1:1となるように財産分与を行います。

財産分与で共有名義不動産を分配する方法としては、「不動産全体を売却して代金を分配する(換価分割)」「不動産を単独で取得した方が片方に同等の代償金を支払う」という方法が挙げられます。そのため、離婚後に不動産を残せるかどうかで、分配方法を決めるのも1つの手です。

なお、離婚の際にはさまざまな手続きが必要になるため、一時的に共有名義状態を放置することも考えるかもしれません。しかし、離婚後も不動産の共有名義状態を放置するのは推奨できません。

離婚後の生活に支障をきたしてしまうリスクがあるため、離婚時の財産分与の際には共有名義を解消しておくことを検討してみてください。

離婚時の財産分与に関するFAQ

離婚時の財産分与では必ず財産を折半するのでしょうか?

2分の1ルールはあくまで財産分与の基本的な考え方です。

実際の分配割合は夫婦で決められるため、必ず共有財産を折半するわけではありません。

離婚時の財産分与をすれば不動産の共有状態は自動的に解消されますか?

共有状態を解消するには法務局での手続きが必須になるため、自動的に解消されることはありません。

共有名義状態を解消したいのですが、手続きのための時間が取れない時はどうするべきでしょうか?

「手続きの時間がとれない」「わからないことが多い」という場合には、弁護士に依頼することを検討してみてください。弁護士は依頼人の代理人になれるため、離婚相手や金融機関との交渉や、離婚協議書の作成などを代行してもらえます。

共有名義不動産の土地は親から自分がもらったのですが、共有財産になるのでしょうか?

財産分与の対象は夫婦で築いた財産です。親から贈与されたのであれば夫婦で形成したものではないため、基本的には共有財産に該当しません。