「特定調停」とは自ら債権者と交渉して借金を減らす手続き

特定調停とは、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るために、裁判所の仲介のもとで、債権者と交渉をして和解を目指すという債務整理の手続きです。

民法や裁判所では、それぞれ下記のように定められています。

この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。

引用元 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

特定調停というのは,債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。

引用元 特定調停申立てQ&A

簡易裁判所に申し立てる必要があり、裁判官1名と一般人2名から構成される調停委員が仲介役として交渉をサポートするのが特徴です。借金の元金を減額してもらうのは難しく、引き直し計算を行うことで払いすぎた利息が差し引かれ、結果として債務が減る場合があります。

引き直し計算とは、利息制限法で定められた上限金利に基づいて、過去の取引を再計算することです。利息制限法では、上限金利が20%と定められているため、過去に20%を超える高金利で支払っていた利息があった場合、その差額を元本から差し引けます。それにより、実際の借金が減額される可能性があります。

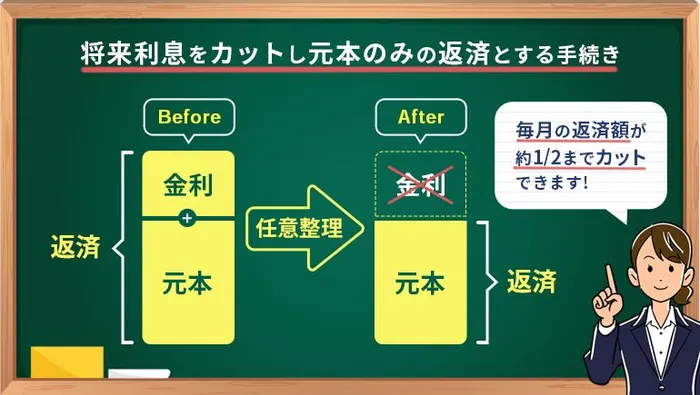

また、交渉によっては将来発生する利息や遅延損害金のカットに応じてもらえるケースもあります。弁護士や司法書士のサポートがなくても自力で手続きできるため、弁護士費用が用意できない人でも比較的利用しやすいでしょう。ただし、すべての債権者が協議に応じるとは限らず、調停が成立しないケースもあります。

また、必ずしも借金が大幅に減額されるわけではないため、他の債務整理手続きとの違いを理解した上で選ぶことが大切です。

特定調停とほかの債務整理手続きの違い

債務整理には、「特定調停」「任意整理」「個人再生」「自己破産」の4つの方法があります。それぞれの違いを次の表にまとめました。

特定調停とよく似ているのが任意整理です。ただし、特定調停は、裁判所に申し立てを行う点が任意整理と異なります。個人再生・自己破産と特定調停では、減額可能な範囲・元金の減額の可能性・官報への掲載の点でも違いがあります。

また、特定調停は調停委員が仲介してくれるため、自身で手続きを行うのが一般的です。

そのため、ほかの債務整理とは異なり弁護士や司法書士へ依頼しなくても進めやすいです。

つまり、特定調停は任意整理の手続きをより簡略化した債務整理ともいえるでしょう

特定調停を利用するメリットをほかの債務整理手続きと比較

特定調停のメリットを一言でいうと「セルフサービスなので費用を抑えられる」という点です。特定調停のメリットとして、以下の6つが挙げられます。

- 手続きにかかる費用を安く抑えられる

- 弁護士へ依頼せずに自分で手続きできる

- 手続き後の資格制限がない

- 借金の用途が問われない

- 財産を手放さずに手続きを行える

- 強制執行による財産の差押えを無担保で止められる

手続き費用だけでなく、さまざまな制限が少なく自由度が高いことも特定調停の強みです。

それぞれのメリットについて、ほかの債務整理と比較しながら1つずつ解説していきます。

1.手続きにかかる費用を安く抑えられる

特定調停の最大のメリットは、手続きにかかる費用を抑えられることです。

ほかの債務整理を利用する場合、弁護士へ依頼すると、下記のようにそれ相応の弁護士費用を支払わなければなりません。

| 任意整理(債権先1社あたり) |

5~15万円 |

| 個人再生 |

40~60万円 |

| 自己破産 |

30〜80万円 |

これは国家資格を持った法律のプロである弁護士へ交渉をお願いできる上、面倒な書類作成まですべて任せられると考えると、高いサービスに見合った金額ともいえます。

また、個人再生と自己破産に関しては、弁護士費用に加えて裁判所へ支払う費用も3~50万円発生します。そのため、総額100万円を超えるケースも少なくありません。

しかし、特定調停であれば手続き費用が1社あたり約1,000円で済むため、圧倒的に少ない経済的負担で借金を減らすことが可能です。

2.弁護士へ依頼せずに自分で手続きできる

弁護士などの第三者へ依頼せず、1人で手続きできることが特定調停の特徴です。

ほかの債務整理も自分で行うことは可能ですが、下記のように手続きが複雑なうえ必要書類の準備も手間がかかるので、弁護士に依頼するのが一般的です。

特定調停なら、必要書類の準備や裁判所での債権者との交渉など、面倒な手間はかかりますが、自分1人で申立てすることが可能です。具体的な流れや必要書類ついてはこちらで解説していますが、いずれも個人再生や自己破産に比べて少ない負担で済むでしょう。

ただし、交渉の専門家である弁護士と比べて、自分で交渉しても返済額の減額が認められる可能性が低いことは留意しておきましょう。

3.手続き後の資格制限がない

手続き後に資格制限を受けないことも、特定調停のメリットの1つです。

自己破産をした場合、その後の一定期間は資格制限がかかるため、下記のような仕事に就業できなくなります。

| ジャンル |

職業制限を受ける仕事・役職の具体例 |

| 士業系 |

弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱士、通関士など |

| 公職系 |

人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員など |

| 団体役員系 |

商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など |

| その他の仕事 |

警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など |

資格制限を受ける期間は、破産手続開始決定がされてから免責許可が下りるまでで、2ヶ月~1年以上かかるケースもあります。しかし、特定調停の場合は手続きしても資格制限は一切受けません。借金問題に向き合いながらも、資格や職業に影響を与えることなく社会生活を継続できるのは、大きな安心材料といえるでしょう。

4.借金の用途が問われない

特定調停のメリットとして、どんな原因の借金も減額できることが挙げられます。

浪費やギャンブルなどが原因で借金をしてしまう方も多いですが、自己破産の場合、こうした原因の借金は「免責不許可事由」に該当し、裁判所が減額を認めない可能性があります。

しかし、特定調停はあくまで債務者と債権者同士の話し合いなので、債権者が問題ないと判断すれば、ギャンブルなどの免責不許可事由による借金を減らすことも可能です。

5.財産を手放さずに手続きを行える

特定調停と任意整理の共通するメリットとして、手続きの対象外の財産であれば、手放さずに借金を減らせることが挙げられます。

自己破産の場合、免責許可が下りれば債務の全額免除が認められます。しかし、それと引換えに下記の財産を除き、20万円以上の価値がある本人名義の財産は差押えられてしまうのが大きなデメリットです。

| 新得財産 |

手続き完了後に獲得した財産 |

| 差し押さえ禁止財産 |

日常生活に必要な家具家電など法律で差し押さえが禁止されている財産 |

| 99万円以下の現金 |

預金に入っていないもの |

| 自由財産の拡張分 |

差し押さえ禁止財産以外で、没収されると生活が成り立たなくなるもの |

| 破産管財人が放棄した財産 |

価値が20万円以下の財産 |

個人再生も、ローン返済中の財産であれば引き上げられてしまう可能性があります。

一方、特定調停と任意整理の場合、財産を手放す必要がないため、これまでどおりの生活を続けながら、無理のない範囲で借金を減らせます。債務整理する対象も選べるので、車などローン返済中の財産があっても、ローンの支払いが滞っていない限り引き上げられる心配はありません。

6.強制執行による財産の差押えを無担保で止められる

債権者によっては「借金を滞納した場合、強制執行で財産を差押える」という旨の契約をしているケースがあります。

しかし特定調停では、手続き中に一部の債権者が強制執行による差押えを実行しないように、裁判所命令で止められる仕組みになっています。

ほかの債務整理の場合は下記の通りです。

| 債務整理 |

強制執行停止の担保 |

裁判費用 |

| 任意整理 |

不可 |

不要 |

| 個人再生 |

不要 |

3〜30万円 |

| 自己破産 |

不要 |

1〜50万円 |

任意整理の場合、法的な効力を持たないため、そもそも執行停止の制度がありません。和解交渉中でも差押えを止める力はないため、手続き中に強制執行される可能性もあります。

自己破産や個人再生も、裁判所が「開始決定」を出すことで自動的に強制執行が禁止されます。そのため、特定調停と同様に無担保で強制執行の停止が可能です。

ただし、「一定の予納金」や「破産管財人が選任されるケースでは20万円以上の費用」など、まとまった裁判費用が必要になります。対して特定調停は、債権社1社あたり500~1,000円と費用負担が少ないのに加え、差押えを一時的に止められる可能性がある制度です。

ただし、差押えを停止するかどうかは裁判所の裁量によるため、必ずしも強制執行を停止できるとは限りません。

特定調停にはさまざまなデメリットがある

特定調停は法律の知識がなくても比較的簡単に行えますが、一方で、次のようなデメリットも存在します。

- 債権者と顔を合わせて直接交渉しなければならない

- 平日に裁判所へ出向かなければならない

- 必要書類を自分で作成しなければならない

- 借金の督促をすぐに止められるとは限らない

- 特定調停の成功率は低く不成立になることも少なくない

- いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になる

- 過払い金の返還を受けられない

特定調停は、これらのリスクを理解したうえで行う必要があるでしょう。ここからは、特定調停のデメリットについて具体的に解説していきます。

1.債権者と顔を合わせて直接交渉しなければならない

特定調停は、裁判所の仲介のもとで債務者と債権者が話し合いを行い、返済条件を調整する手続きです。あくまで当事者同士の対話が基本となるため、債権者と直接顔を合わせる必要があります。

特定調停を検討するほど借金滞納してしまうと「債権者に怒られるのでは・・・」心理的なプレッシャーを感じる方も少なくありません。そうした不安があっても、話し合いには必ず当事者本人が出席しなければならないため、精神的な負担の大きさは特定調停のデメリットといえるでしょう。

ただし、すべてが一対一での対話になるわけではなく、調停の場には裁判官と調停委員も同席します。また、当事者同士が顔を合わせることに強い抵抗がある場合には、別室で待機し、交互に調停室へ入る進行方法が取られることもあります。

どうしても顔を合わせるのに抵抗がある場合は、調停委員に相談してみると良いでしょう。

2.平日に裁判所へ出向かなければならない

特定調停の申立て後、裁判官や債権者との話し合いのために最低2回以上は裁判所へ出向かなければなりません。

ただし、簡易裁判所での特定調停の手続きは土曜日・日曜日ではなく、必ず平日の日中に話合いの場が設けられることになります。

そのため、平日に働いている会社員などの方にとっては、時間の都合を合わせづらいことも特定調停のデメリットです。

また、債権者が複数社にわたる場合、それぞれとの調停が個別に行われるケースも多く、期日が複数日に分かれてしまうことも考えられます。たとえば、債権者が3社いれば、最低でも3回以上裁判所へ出頭しなければならない可能性もあります。

スケジュールの調整が難しいため、あらかじめ職場や上司との相談が必要になる場合もあるでしょう。

3.面倒な書類を自分で作成しなければならない

特定調停は、弁護士などの専門家に依頼しない場合、費用は抑えられるものの、申立書や必要書類の作成・準備はすべて自分で行う必要があります。

任意整理のような交渉と異なり、特定調停は裁判所を通じた法的な手続きです。そのため、書式や記載項目も厳格に定められており、準備には相応の時間と労力がかかります。

借入先ごとの借入金額や返済状況、資産内容などを整理し、必要資料を揃えていく作業は簡単ではありません。申立書のひな形は裁判所で配布されているほか、対応している裁判所のWebサイトからダウンロードできる場合もあります。

ただし、記入様式は裁判所によって異なることがあるため、事前に確認しておくことが大切です。窓口では職員への質問も可能ですが、提出書類に不備があると再提出を求められる場合もあり、調停に影響する可能性もあります。

日々の仕事や家事と並行してすべてをこなすのは負担が大きく、状況によっては専門家の力を借りた方がスムーズに進められるケースもあるでしょう。

借金の督促をすぐに止められるとは限らない

特定調停では、申立てを行っただけでは取り立てが直ちに止まるわけではありません。

督促のストップが法的に効力を持つのは、裁判所が申し立てを受理し、その通知が債権者に届いてからとなります。このため、書類を揃えて提出し、裁判所からの連絡が発送されるまでには一定のタイムラグが発生しやすいです。

また、取り立ての差し止め効果は貸金業者に対してのみ適用されるものであり、個人の債権者や一部の銀行などからの請求には影響が及ばないこともあります。

一方、弁護士などの専門家に債務整理を依頼した場合、原則として受任通知が債権者へ届いた時点で督促は止まります。そのため、、スピードの面では専門家へ任せる方法のほうが優れているといえるでしょう。

自力で手続きを進める場合、準備に時間がかかるほど取り立てを受け続ける期間も長くなります。できるだけ早く対応したい場合には、専門家の助けを借りるのも選択肢の一つでしょう。

特定調停の成功率は低く不成立になることも少なくない

特定調停は、成功率が低い債務整理の手段です。裁判所が2020年に調査した結果では、下記のようになりました。

| 項目 |

件数 |

| 特定調停の申立て件数 |

26,515件 |

| 成立件数 |

7,704件 |

| 不成立件数 |

8,200件 |

| 調停に代わる決定がされたもの |

6,271件 |

参照元:[78 調停既済事件数 事件の種類及び終局区分別 全簡易裁判所]

成立・不成立ともに約30%と同数と、決して成功率が高いとはいえないでしょう。

特定調停の成功率が低い理由として、債権者の合意が必要である点が挙げられます。裁判所はあくまで仲介を行うだけで、債権者との和解は債務者自身で行わなければなりません。

債務者の説得に失敗すれば、特定調停の成立にはいたらず、借金問題も解決しないでしょう。また、債務者の経済力が低く、将来利息をカットしても返済が難しいと判断される場合などは、民事調停法第13条の規定により調停の申し立てが却下されます。

第十三条 調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

引用元 民事調停法|e-GOV法令検索

この場合は、他の債務整理の手続きに移行することもあります。

いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になる

債務整理を行うと、その事実が信用情報機関が管理する「信用情報」に登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になります。特定調停は債務整理の1種なので、手続きを行った場合は、ほかの債務整理と同様に登録されます。

信用情報には、個人の金融取引履歴が登録されており、おもにクレジットカードカード会社や金融機関が、契約希望者の信用を確認するために使用されるのが一般的です。その際、ブラックリスト入りしている履歴があると、「返済能力に不安がある」と判断される可能性があり、審査に通りにくくなってしまいます。

そのため、ブラックリスト入りすると下記のようなデメリットを受ける可能性があります。

- クレジットカード・ローン・借入の新規申し込み審査に通りづらい

- 利用中のカード・ローンが強制解約される可能性がある

- 奨学金などの保証人になれない可能性がある

- 携帯電話機の分割払いができない可能性がある

- 賃貸契約の審査に通りにくくなる可能性がある

なお、特定調停をした場合のブラックリスト入りの期間は、完済から最長5年です。3年かけて残債を返済した場合はそこから5年登録されるため、合計8年間ブラックリストに掲載されます。

家族の信用情報に影響はないものの、上記のような事柄が間接的に家族の生活に影響を及ぼすこともあるでしょう。たとえば、債務整理をした人の名義で家族カードを発行していた場合、強制解約されると、そのカードを使用するほかの家族が影響を受けます。

そのため、特定調停を検討する際は、信用情報への登録期間や生活への影響についても十分に理解したうえで判断することが大切です。特に今後クレジットやローンの利用を予定している場合は、デメリットも踏まえて慎重に検討する必要があります。

過払い金の返還を受けられない

かつては20%超え29.2%以下の「グレーゾーン金利」と呼ばれる、高い金利貸付が行われていたケースもありました。現在の上限金利は20%と定められていますが、過去には一定の条件を満たせば、29.2%の上限金利で徴収することが認められていたのです。

そのため、借り手が本来支払うべき上限金利を超えた利息を払い続けていたケースが少なくありませんでした。このように、本来払う必要のなかった利息を「過払い金」と呼び、法的に返還請求が可能です。

ただし、特定調停を行っただけでは、過払い金が自動的に返ってくるわけではありません。

特定調停は借金の返済条件を話し合う手続きであり、過払い金の返還を求める訴訟や請求手続きとは別です。過払い金を取り戻したい場合は、別途「過払い金返還請求」として弁護士などを通じた対応が必要になります。

一方で、弁護士に債務整理を依頼すれば、借金の減額交渉と同時に過払い金の調査・返還手続きもまとめて進めてもらえるため、特定調停に比べて手間がかかりません。

なお、過払い金の金額が借金の残額を上回っている場合、借金はなかったものとして考えられるため、「債務整理をした」という事実はその時点でなくなります。そのため、ブラックリスト入りも免れられるでしょう。

特に2007年以前からの借入がある場合は、過払い金が発生しているケースも多いため、一度専門家に確認してみるのがおすすめです。

特定調停の手続きができる3つの条件

特定調停の手続きをするには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

- 今のままでは借金を返せなくなるおそれがあると裁判所に認められること

- 減額後の借金なら返済できる見込みがあること

- 平日の昼間に簡易裁判所へ出向く時間があること

借金返済で苦しんでいる場合、特定調停の申立て自体は誰でもできるのですが、ある程度のお金や時間がないと、その後の手続きができません。

それぞれの条件について、1つずつくわしく見ていきましょう。

1.今のままでは借金を返せなくなるおそれがあると裁判所に認められること

1つ目の条件は、今のままでは借金を返せないと裁判所に認められることです。

法律上では、以下のように借金の返済が難しい状態にある人を「特定債務者」と呼びます。

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第2条の1

この法律において「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。

引用元:e-Govポータル「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第2条の1」

この特定債務者であると裁判所に認められないと、特定調停を手続きできません。

特定債務者であると裁判所に認められる条件は、前提として借金があることに加えて、次の3つです。

- 今後返せなくなるおそれがある

- 借金のせいで個人事業などの継続に支障が出ており、借金の返済期日を過ぎても返せなくなっている

- 債務超過に陥るおそれがある法人

3つのうち、いずれか一方でも満たせば特定債務者であると認められるので、借金返済が苦しい債務者なら、個人・法人を問わず特定調停を手続きできると考えておきましょう。

2.減額後の借金なら返済できる見込みがある

特定調停を手続きすると、下記の減額交渉をおこなうことで、現在よりも返済総額を減額できる可能性があります。

- 利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算

- 将来利息や遅延損害金の免除交渉

- 返済期間の延長による月額返済の軽減

こうした条件の見直しにより、返済負担を減らせる可能性はあります。しかし、返済後の金額であっても支払いができないと判断されれば、債権者の同意を得られず、特定調停が不成立に終わるリスクがあります。

たとえば、調停後に月々の返済額が12万円から9万円に減ったとしても、実際には6万円しか支払えない状況では、債権者にとって現実的な合意とは言えません。

債権者の合意を得るためには、以下のようなポイントが大切です。

- 現実的かつ具体的な返済計画を提示する(収入・支出を明確にする)

- 誠実な態度で交渉に臨む(言い訳せず、反省と前向きな姿勢を示す)

- 必要に応じて生活費の削減努力や副業収入の見込みなども加味する

「支払える見込みがある」ということを数字や根拠をもって説明することで、債権者も合意しやすくなります。調停は単なるお願いではなく、信頼を得るための話し合いでもあることを意識することが重要です。

3.平日の昼間に簡易裁判所へ出向く時間がある

前述のとおり、特定調停では話し合いのため、平日の昼間に簡易裁判所へ出向く必要があります。

郵送や電話では手続きできない上、簡易裁判所へは1社につき、最低2回も出向かなければなりません。そのため「平日の昼間に簡易裁判所へ出向く時間がない・・・」といった理由で、特定調停を断念される方も少なくありません。

仕事や家庭の事情でどうしても時間が取りづらい方は、ほかの手続き方法を検討することも一つの選択肢です。自分の状況に合った手続き方法を見極めたうえで、負担の少ない方法を選びましょう。

特定調停の件数は減少傾向にある

裁判所の司法統計によると、特定調停の件数は年々減少傾向にあります。平成28年度から令和2年にわたる5年間の特定調停の件数は次のようになりました。

| 調停既済事件数 事件の種類及び終局区分別 全簡易裁判所 |

総数 |

| 平成28年度 |

36,138 |

| 平成29年度 |

32,874 |

| 平成30年度 |

31,096 |

| 令和元年度 |

29,716 |

| 令和2年度 |

26,515 |

参照元:司法統計情報 年報 詳細検索条件指定画面 | 裁判所 - Courts in Japan

特定調停の件数は、5年間で約1万件の減少がみられます。その理由の1つに、特定調停ではなく他の債務整理の手続きを取る人が増加しているという見方があります。実際に、同年間の自己破産の件数は増加傾向にあります。

司法統計の結果を次表にまとめました。

| 破産既済事件数 破産者及び終局区分別 全地方裁判所 |

総数 |

| 平成28年度 |

70,675 |

| 平成29年度 |

74,499 |

| 平成30年度 |

78,014 |

| 令和元年度 |

78,829 |

| 令和2年度 |

78,906 |

参照元:司法統計情報 年報 詳細検索条件指定画面 | 裁判所 - Courts in Japan

債務整理に関する情報がインターネットなどで広く発信されるようになったことも、利用件数の変化に影響を与えていると考えられます。なかには「債務整理をすれば借金がなくなる」といった誤解を招く表現も見受けられますが、手続きにはそれぞれ特徴や注意点があります。

信頼できる専門家に相談することで、状況に合った方法を見つけやすくなるのは確かです。ただし、相談先によって提案される内容が異なる場合もあるため、依頼前には、複数の専門家の説明を比較したり、口コミや実績を確認することが大切です。

債務整理の選択肢は、特定調停一つではありません。自分の返済状況や生活環境に合った方法を冷静に見極める姿勢が重要です。

特定調停と債務整理のどちらを選ぶべき?

特定調停の向き・不向きについては、次のように分けられます。

- 手間や時間をかけても、費用を抑えて借金を減らしたい=特定調停に向いている

- あまり手間をかけずに、早く確実に借金を減らしたい=特定調停に向いていない

もし特定調停が向いていない場合、弁護士へ債務整理を依頼した方がよいでしょう。

それぞれのケースに分けて、くわしく理由を解説していきます。

特定調停を検討するべきケース

特定調停を選ぶかどうかを判断するうえで、重要なポイントの一つが「手続き費用をどこまで抑えたいか」です。

他の債務整理と比べて費用負担が小さいため、できるだけコストをかけずに借金を減らしたいと考えている方にとっては、有力な選択肢となるでしょう。

特定調停では、1社あたり約1,000円の費用で申し立てが可能です。手続きの成立には債権者の同意が必要となるため、必ずしも減額が確約されるわけではありませんが、それでも弁護士へ依頼する場合にかかる数万円規模の費用に比べれば、金銭的負担は非常に軽くなります。

「多少の手間がかかっても構わないから、費用を抑えて借金を整理したい」と考えている方には、特定調停は現実的で経済的な方法といえるでしょう。

特定調停ではなく債務整理を検討するべきケース

特定調停の場合、確実に債権者を説得できるとは限らないので、わざわざ手続きしたのに借金を減らせないという失敗も少なくありません。

より手間なく確実に借金を減らしたい場合、特定調停ではなく弁護士へ債務整理の依頼を検討する選択肢もあります。

具体的にいうと、以下のような方は弁護士へ債務整理の依頼を検討した方がよいでしょう。

- 費用をかけてでも借金の返済負担を軽減したい人

- 手続きの手間を減らしたい人

- すぐにでも借金の取立てを止めたい人

近年では弁護士費用の後払いや分割払いに対応している事務所も多いです。弁護士費用を払えるか心配な方でも、債務整理を依頼しやすくなっているので、選択肢として考えてみても良いでしょう。

費用をかけてでも借金の返済負担を軽減したい人

特定調停と任意整理は内容自体は似ていますが、借金の減額を債権者に認めてもらえる可能性は大きく変わります。

なぜなら弁護士へ依頼すると、債権者から「弁護士がついているなら借金を踏み倒す心配もないだろう」と安心してもらえる可能性があるため、借金の減額が認められやすいのです。

そのため「弁護士費用をかけても効率的に借金を減らしたい」という方は、弁護士へ債務整理の依頼を検討してみましょう。

手続きの手間を減らしたい人

特定調停の申立てにはたくさんの必要書類を集めなければならず、申立て後も簡易裁判所へ出向く必要もあるため、とても手間がかかります。

弁護士へ債務整理を依頼する場合、書類の準備はもちろん債権者との交渉まですべて一任できるので、自分で行うよりもスムーズに手続きを進めやすいです。

「必要書類を準備したり、裁判所へ出向くのは面倒・・・」という方は、弁護士へ債務整理の依頼を選択肢として考えておきましょう。

すぐにでも借金の取立てを止めたい人

弁護士へ債務整理を依頼する場合、基本的に依頼当日または翌日には「受任通知」が各債権者に発送され、借金の取立てを止められます。

一方で特定調停を自分で手続きする場合、申立てに必要な書類を準備するだけでも数日はかかってしまうため、その間は借金の取立てが続いてしまいます。

ですので「借金の取立てで滅入っているので、いますぐ止めてほしい」と急いでいる方は、弁護士へ債務整理を依頼した方が心理的プレッシャーから解放されやすくなるでしょう。

特定調停のやり方は?手続きの流れと必要書類

特定調停の流れは下記の通りです。

- 特定調停申立書を作成する

- 簡易裁判所に特定調停の申し立てをする

- 裁判所から事件受付票が交付され、期日に出廷する

- 調停委員の仲介のもと債権者と話し合いをする

- 調停が成立・不成立となる

各工程の内容や注意点を解説します。

1. 特定調停申立書を作成する

特定調停では、弁護士に依頼しない場合は提出書類はすべて自分で作成・準備します。具体的には、次のような書類の提出が求められます。

| 必要な書類 |

概要 |

入手方法 |

| 特定調停申立書 |

債権者1社につき正本・副本の2部ずつ提出 |

こちらからダウンロード |

| 資産状況調査表 |

債務者が所有する資産状況をまとめたもの |

こちらからダウンロード |

| 関係権利者一覧表 |

特定調停の対象債務の債権者や担保権利者全員をまとめた一覧 |

こちらからダウンロード |

| 資格証明書 |

債権者の資格を証明する書類。 |

法務局で取得 |

| 所得額証明書および納税証明書 |

家計を同一とする人がいれば、その人の書面も取得して提出 |

・役所の窓口

・コンビニのコピー機 |

| 生活の経済収支が分かる書類(家計簿など) |

1ヶ月分 |

自作 |

| 給与証明書または源泉徴収票 |

家計を同一とする人がいれば、その人の書面も取得して提出 |

会社に申請 |

| 賃貸借契約書のコピー |

家賃の振込書など、毎月の家賃がわかるもの |

自分で用意 |

| 光熱水道料金の領収書のコピー |

・直近2、3ヶ月分

・光熱水道料金が記載されている預金通帳など金額がわかるもの |

自分で用意 |

特定調停申立書は、裁判所の窓口で専用の用紙をもらうか、裁判所によってはホームページでひな形をダウンロードすることもできます。手書きで記入する場合は、鉛筆での記入は認められていません。ボールペンを使用しましょう。

債権者が複数いる場合、特定調停申立書は1社につき2部(正本・副本)ずつの作成が必要です。

2. 簡易裁判所に特定調停の申し立てをする

必要書類が準備できたら、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に特定調停の申立を行います。具体的には、準備した書類を簡易裁判所に提出しましょう。書類提出は郵送でも行えますが、窓口に直接持参すれば、不備や疑問点について相談できるためおすすめです。

申立の際は、準備した書類に加えて、次のようなものが必要です。

収入印紙は、申し立て手数料として債権者1人につき500円の申立手数料を支払います。切手は、裁判所から相手方に特定調停開始の旨を伝える書類の郵送代として430円必要です。複数の債権者に対して同時に申し立てる場合、それぞれの債権者の所在地を管轄する裁判所が異なる場合もあります。その際、裁判所によってはそれぞれの裁判所までいかなければなりません。

ただし、一部の裁判所では、代表となる1社の所在地を基準に、他の債権者分もまとめて受理してもらえるケースがあります。こうした運用は裁判所によって異なる場合もあるため、事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

3. 裁判所から事件受付票が交付され、期日に出廷する

申立が受理されると、事件受付票が交付され、同時に「調査期日(事情聴取期日)」が指定されます。調査期日とは、裁判所が選定した調停委員2名によって、特定調停に必要な調査が行われる日です。

当日は、下記を持参しましょう。

- 借金した際の契約書や領収証のコピー

- 給与明細書・源泉徴収票・税金の確定申告書など家計の収支がわかる資料

- 申立書に使用したものと同じ印鑑

- 手続きに必要な印紙代と切手代(現金)

また、主に下記の内容について話し合いを行います。

- 申立書の内容

- 債務状況の確認

- 支払原資の有無

- 援助の有無

- 今後の生活の見込み等

上記内容をもとに、調停委員は引き直し計算をしたり返済計画案を作成したりします。さまざまな質問がなされるため、債務や財産の状況について、自身でもう一度整理しておきましょう。

調査期日は、申立から約1ヶ月後に設定されることが多いです。なお、債権者は同席しません。また、この時点で支払いの見込みがないと判断された場合は、特定調停の取り下げが行われる可能性があります。

4. 調停委員の仲介のもと債権者と話し合いをする

調査期日からおおよそ1カ月後を目安に、第1回目の調停期日が設定されます。この期日では、調査期日に申立人が提出した返済計画案をもとに、調停委員が債権者と意見を交わし、返済条件の調整を行っていきます。

話し合いは調停委員が仲介役となり、申立人と債権者の間に入って進められます。申立人が債権者と直接交渉する必要はなく、調停委員が債権者の意見を聞きながら、妥当な返済方法を探っていく形です。

債権者が裁判所へ出廷しない場合は、調停委員が電話などで意見を聴取します。このとき、債権者から事前に「出廷せず、裁判所の判断に委ねたい」という趣旨の上申書が提出されていることもあります。

その場合、調停委員が借入契約書や債権額計算書などを参考に、申立人の支払い能力を考慮した返済計画を取りまとめます。そして、最終的に調停主任裁判官が「民事調停法第17条」に基づく17条決定を出し、事件の解決が図られることがあります。

17条決定とは、調停の成立の見込みがない場合に、裁判所が職権で事件解決に必要な決定を行う制度です。特定調停においては、適当な返済方法が決定されることが多く、民法では下記のように定められています。

第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。

引用元 民事調停法 | e-Gov 法令検索

一方で、出廷した債権者との協議が整えば、その場で調停が成立する可能性もあります。どちらの場合でも、調停委員が中立の立場で手続きを支える点が、特定調停の大きな特徴といえるでしょう。

5. 調停が成立・不成立となる

第2回の調停期日で、債務者と債権者の間で返済条件に合意が得られた場合、特定調停は「成立」となり、合意内容は裁判所によって文書化されます。そして、「調停調書(または決定書)」として後日交付されます。

なお、調停期日から2週間以内に債権者から異議が出なかった場合に調停が確定し、正式な成立が認められます。その後、調書が裁判所から送られ、債務者はその内容に従って返済を進めることになります。

この調停調書は、確定判決と同じ効力を持つため、万が一返済が滞った場合、債権者は給料や預貯金を差し押さえるなど、強制的な回収手段をとることが可能です。したがって、調停の合意内容は無理のない計画を立てることが重要です。

一方、話し合いがまとまらず合意に至らなかった場合や、債権者から異議が提出された場合には、調停は「不成立」として終了します。このとき、借金の減額などの条件は反映されず、状況は申し立て前のままとなります。

ただし、調停が成立しなかった場合でも、事案によっては裁判所の判断により「民事調停法第17条」に基づいて返済条件を定める「17条決定」が出されることもあります。。

まとめ

特定調停とは、裁判所の仲介のもとで債権者と交渉し、将来利息をカットして返済の負担を軽くする債務整理の方法です。任意整理と異なり、弁護士や司法書士が必要ないため、依頼料などのコストを抑えられるのがメリットです。

一方で、自身で書類作成・裁判所へ出廷するため、ある程度の時間と労力を割かれます。特定調停の成立には債権者との合意が必須であるため、必ずしも成功するとは限りません。また、債務整理の1種である以上、ブラックリスト入りは避けられないことも加味して、自分に合った方法は何かよく考えましょう。

特定調停に関するよくある質問

特定調停とは、どういう仕組みですか?

特定調停とは、裁判所を通してお金を貸してくれた債権者と自分で交渉して、借金を減らしてもらう手続きです。

特定調停をおこなう場合、いくらかかりますか?

特定調停を手続きする場合、1社あたり1,000円ほどかかります。

特定調停で借金完済する場合、どのくらい期間が必要ですか?

特定調停の申立てから成立までは3ヶ月程度かかり、特定調停の成立後は約3〜5年かけて借金返済していきます。

特定調停には、どんなメリットがありますか?

手続きにかかる費用を安く抑えられる・財産を一切手放さずに借金を減らせるといったメリットがあります。

借金を減らすなら、特定調停はオススメですか?

特定調停は手続き費用を抑えられる一方、調停が成立しないケースもあるので、確実に借金を減らしたいなら、債務整理を依頼したほうがよいでしょう。

裁判所への出廷は何回必要ですか?

おおむね2~3回です。出廷が必要なのは、調停委員の仲介の下で債権者と交渉する「調整期日」で、1~3回で終結することが多いです。なお、裁判所への出廷は平日のため、仕事や家事の調整が必要です。

特定調停の終了までの期間はどれくらいですか?

申立から3~4ヵ月程度で終結するケースが一般的です。申立から1か月後に「調査期日(事情聴取期日)」が行われ、そこからさらに1か月後に「調整期日」が設けられます。調整期日は1~2回で終わることが多いですが、交渉の進捗によっては3回設定されることもあります。

特定調停が不成立になると、どうなりますか?

借金は減額されず、全額を返済する必要があります。また、特定調停の期間は、債権者からの督促がストップしますが、不成立の場合は、督促が再開されます。返済が難しい場合は、任意整理など他の債務整理の手続きを検討する必要があるでしょう。

特定調停の成立後は、どうなりますか?

借金が減額され、原則3年かけて残債を返済していきます。一部の債権者は最長5年の分割払いが可能です。返済方法は調停調書の内容によって異なりますが、一般的には各債権者の銀行口座に毎月振り込みます。

特定調停の成立後、支払を滞納したらどうなりますか?

調停調書や決定書にもとづき、給料などの差し押さえが強制執行されることがあります。一般的には、2回滞納・延滞すると、残債の一括返済を求める請求書が債権者から届きます。これを無視すると、差し押さえが強制失効されることが多いです。

最短即日取立STOP!

一人で悩まずに士業にご相談を

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-