国民健康保険料を滞納すると差し押さえが実行される

国民健康保険料を滞納したままの状態がつづくと、最終的には未納者に対する差し押さえが行われます。

差し押さえが実行されると、未納者の生活はさらに厳しい状況に追いこまれてしまうでしょう。

なお国民健康保険には、保険料・保険税という2つのルールが存在し、どちらのルールを採用するかは自治体により異なります。

どちらでのルールを採用した場合でも、被保険者側に課される内容に大きな違いはありません。ただし国民健康保険税として扱われる場合は、地方税法のルールが厳格に適用されるため、厳しい徴収などが行われる可能性もあります。

まずは国民健康保険料の滞納が原因で差し押さえが実行された場合のリスクや滞納処分までの流れなどについて詳しくみていきましょう。

国民健康保険滞納で督促状が届いたらいつ差し押さえられてもおかしくない状態

国民健康保険料を滞納している場合「いつ差し押さえが実行されてもおかしくない状況に置かれている」ということを理解しましょう。

これについては、消費者金融からの借入が強制執行されるまでの流れと比較すると、わかりやすいです。なぜなら借金を滞納した場合よりも、国民健康保険を滞納したケースのほうが、差し押さえが切迫しているからです。

| 借金を滞納したときの流れ |

【滞納2ヵ月頃まで】督促状・催告書の送付

→【滞納3ヵ月頃】債権者からの差し押さえ予告通知送付

→【滞納4ヵ月頃】裁判所から支払督促・訴状の送付

→【滞納5ヵ月~それ以降】強制執行の実行 |

| 国民健康保険料を滞納したときの流れ |

【納付期限後20日以内】督促状の発送(国民健康保険法第79条2項)

→【督促状の発送後10日】滞納処分の実行(国民健康保険法第80条) |

※具体的な取り立て時期や督促状送付時期については、滞納者の延滞状況などを総合的に考慮した自治体側が決定するため変動があります。

※国民健康保険料の賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課および徴収などに関する事項については、自治体ごとに別途条例で定められています。詳しくはお住まいの自治体までご確認ください(国民健康保険法第81条)

国民健康保険の場合、差し押さえが実行されるまでに裁判所の手続きは必要ありません。つまり、自治体側の判断次第では、督促状を送付してから10日後に滞納処分が実行される危険性があるということです。

ただし実際には、督促状送付から10日経過後すぐに差し押さえが実行されるわけではありません。督促状・催告書・差し押さえ予告書の送付や電話連絡によって取り立てを続けても、無視する悪質な未納者に対して差し押さえが実行される流れです。

そのため国民健康保険を滞納した場合は、すみやかに自治体側と相談するなど差し押さえを回避するための対処を行う必要があります。

国民健康保険料を差し押さえられると完納するまで解除されない

国民健康保険料の滞納が原因で差し押さえが実行されると、未払い分を完納するまでは解除されないのが原則です。

ただし、次のような事情がある場合は、例外的に差し押さえが解除される可能性があります。

- 未納者本人や家族の病気・怪我などが原因で高額の治療費を要する場合

- 前年に比べて大幅に年収が減少・退職・廃業した場合

- 災害などの不可抗力事象によって損害を被った場合

- 滞納処分が実行されると生活自体が成立しない場合

自治体側の判断次第にはなりますが、交渉してみるとよいでしょう。

国民健康保険料の滞納による差し押さえを時効で回避するのは難しい

国民健康保険料は、支払い期日から2年が経過したタイミングで消滅時効が完成します(国民健康保険税の時効は5年)(国民健康保険法第100条1項)。つまり、2年間逃げつづけることができれば、滞納分の国民健康保険料の支払い義務から逃れられるということです。

ただし自治体が発送する督促状などには時効の更新の効力があるため、消滅時効の完成によって、国民健康保険料から逃れるのは困難といえます。((国民健康保険法第100条2項))。

(時効)

第百十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

引用元:国民健康保険法

ほとんどのケースの場合、自治体側は住民の国民健康保険料の支払い状況を適切に管理しています。そのため2年の消滅時効期間が完成するまでに、必ず督促状が送付され、消滅時効の完成が妨げられるのです。

したがって、国民健康保険料の支払いが難しい場合でも、消滅時効の完成を期待するのではなく、分割払い・猶予の交渉や、各種減免制度の利用を検討することをおすすめします。

国民健康保険滞納で財産が差し押さえられると生活に支障が出る

国民健康保険料を払えるだけの収入があるのに滞納している人や、たび重なる督促を無視して延滞を続けている人などは、最終的に財産を差し押さえられることになります。

差し押さえの対象になるものは、以下のとおりです。

- 給与

- 銀行口座の預金残高

- 不動産(住宅・土地・自動車など)

- 生命保険の解約返戻金

- 年金

- その他未納者の財産(差し押さえ禁止財産を除く)

国民健康保険料滞納のケースでは、納付義務を課されている世帯主名義の財産が差し押さえの対象です。配偶者や子ども名義の財産は原則として滞納処分の対象となりません。

ただし滞納処分を回避する目的で名義変更をした場合や、実質的には世帯主の支出によって形成された資産であると考えられる場合は、世帯主以外の財産も差し押さえられる可能性もあります。国民健康保険料の滞納処分は、あくまでも実質的な中身で対象が決められるということを覚えておきましょう。

国民年金保険料の滞納が続いており、差し押さえが実行されると生活面にどのような影響が生じるか不安な人は、法律問題に詳しい弁護士までご相談ください。

国民健康保険料を滞納した際の差し押さえ以外のデメリット

国民健康保険料を滞納した場合、最終的には財産を差し押さえられるという大きなデメリットがあります。しかし差し押さえが実行されるまでにも数々のデメリットが発生する点に注意が必要です。

国民皆保険制度において、保険料を滞納してデメリットが課されると、加入者の生活自体に大きなリスクが発生します。

国民健康保険料滞納によって生じるデメリットは次の3つです。

- ①延滞金が発生する

- ②保険証が期限切れになって医療費控除を受けられない

- ③公的サービスを受けられなくなる

それぞれ詳しく解説します。

①延滞金が発生する

国民健康保険料を滞納すると、納付期限の翌日から完納日まで延滞金が発生します。これは、借金を滞納した場合の遅延損害金と同じ意味合いをもつペナルティです。

自治体によって延滞金の徴収方法・端数の取り扱いに違いがあり、年度ごとに延滞金特例基準割合が異なるため、一律に延滞金を算出することはできません。しかし以下のような高い延滞金が発生するため、さらに深刻な経済状況に追いこまれる可能性があります。

【延滞金の計算式】

| 滞納期間 |

具体的な計算式 |

| 納期限の翌日から3ヵ月を経過する日までに納付された場合 |

延滞金額 = 滞納保険料額 × 延滞金の割合(年利率2.5%)× 日数 ÷ 365日 |

| 納期限の翌日から3ヵ月を経過する日の翌日以降に納付された場合 |

延滞金額 = 3ヵ月までの延滞金額+(滞納保険料額 × 延滞金の割合(年利率8.8%)× 3ヵ月経過後の日数 ÷ 365日) |

※延滞金算定基準となる年利率は滞納年度によって異なります。詳しくは、お住まいの自治体ホームページなどをご参照ください。

このように、延滞金は滞納期間が延びるにつれて毎日加算されるものです。また、延滞期間が3ヵ月を超えた段階で延滞金算定年利率も増加するため、すみやかに延滞状況を解消する必要があります。

参照:「延滞税の割合」(国税庁HP)

②保険証が期限切れになって医療費控除を受けられない

国民健康保険料を期限までに納付している場合には、有効期限2年の通常の保険証が交付されます。

これに対して、国民健康保険料を滞納している場合は、通常の保険証から以下のものに切り替えられます。

| 短期被保険者証 |

・有効期間は長くても6ヵ月程度(自治体による)

・滞納期間半年~1年経過を目安に切り替えられる |

| 被保険者資格証明書 |

・保険証としての効力なし(医療費全額自己負担)

・滞納期間1年以上を目安に切り替えられる |

被保険者資格証明書に切り替わってしまうと、医療費は全額自己負担になります。また、本来の自己負担(3割)以外の部分(7割部分)は、滞納している国民健康保険料の支払いに充てられるため、戻ってくることはありません。

医療費が全額自己負担になると、病院に行きたくても通院できない場合もあるでしょう。適切なタイミングで医療を受けられないと、生活・生命自体に支障が生じるため、今すぐに滞納分解消に向けて動かければなりません。

③公的サービスを受けられなくなる

国民健康保険料の滞納は、その他公的サービスなどにも波及的な影響を生じます。

たとえば、国民健康保険を支払っていると受けられる以下のサービスも対象外とされるおそれがあるので注意が必要です。

国民健康保険制度は、期限までに保険料を支払っていれば、幅広い側面において国民の生活環境を補償してくれます。

医療費などにかかわる重要な制度であるため、滞納が生じた場合には、早期に対処しましょう。

国民健康保険料滞納による差し押さえを回避する3つの方法

国民健康保険料を滞納すると多くのデメリットが課されます。そのため、差し押さえが実行されないよう、対策を講じなければなりません。

国民健康保険料の滞納による差し押さえを回避するための方法は、次の3つです。

- ①国民健康保険料の滞納分を一括で支払う

- ②自治体窓口で減免・分納などの相談をする

- ③借金が原因で国民年金保険料を払えないなら弁護士に債務整理を相談する

なお、今後の保険料支払いに向けての対策も忘れてはいけません。

保険料の支払いは国民の義務です。国民皆保険制度のなかでは、何かしらの保険制度に加入していなければなりません。

そのため、今後国民健康保険料を支払うのが難しい場合は、社会保険完備の企業に転職する、国民健康保険組合に加入するなどの方法を検討する必要があります。

仕事の状況次第では、毎月の支払いを抑えられる可能性もあるでしょう。

それでは、それぞれの対処法について、具体的にみていきます。

①国民健康保険料の滞納分を一括で支払う

国民健康保険料の滞納分を一括で支払えば、差し押さえを回避できます。

次のような方法から実践できそうなものを検討し、滞納分のお金を用意できるか考えてみましょう。

- ①生命保険の解約返戻金

- ②自宅にある不用品・高価ブランド品などを売却処分

- ③短期アルバイト・日雇いなどの収入

ただし、たとえ「滞納している国民健康保険料の支払いに充てるため」だとしても、消費者金融などからの借金に頼ってはいけません。

なぜなら未払い保険料を支払うために、他社からの借入を頼っても、支払い先が代わるだけで負債は一切減らないからです。

また、国民健康保険料の延滞金年利率(現在は2.5%~8.8%)に比べて、貸金業者などの融資条件は年利率15~20%と高利率です。貸金業者を頼ることによって現状よりも深刻な返済状況に追いこまれるリスクもあります。

したがって、自分の努力で滞納分の国民健康保険料を用意できない場合は、次の項目で紹介するように、すみやかに自治体窓口まで交渉に行くことをおすすめします。

なお、国民健康保険料滞納分の支払いのためにお金を用意する手法については、以下の記事をご覧ください。

②自治体窓口で減免・分納などの相談をする

国民健康保険料を滞納している場合は、差し押さえが実行される前に、自治体窓口まで減免・分納などの交渉に行くことをおすすめします。

国民健康保険料滞納者への対応は、自治体によって異なります。行政側の裁量で今後の流れが大きく変わる場合もあるため、自治体側と交渉を進めることはかなり大きな意義があるでしょう。

たとえば、次のような形で交渉を進めることができます。

- 滞納分を一括で支払うのが難しいので分納を希望する

- 滞納分を一部まとめて支払う代わりに、残りは分割返済に切り替える

- 収入の減少等の不可抗力事情を理由に保険料の減額・延滞金の免除を求める

- 事故や災害などを理由に保険料の免除自体を求める

- 滞納処分による差し押さえを待ってもらうように交渉する

このように、自治体との交渉はいろいろなバリエーションで進めることが可能です。

なお自治体との交渉では、真摯な姿勢で具体的な根拠を示すのがポイントです。

国民健康保険の滞納分について自治体と交渉する際は、以下のことを伝えるとよいでしょう。

- 滞納した理由

- 滞納に対する謝罪の意

- 今後の支払い意思があること

- 現在の正確な家計状況

- 毎月の支払い状況

- 具体的な返済可能性

もちろん、未納者の滞納期間や支払い状況、家計状況などを総合的に考慮して、分納・減免が一切認められない可能性もあります。しかし、交渉によって差し押さえを回避できる可能性はあるため、試してみる価値はあるでしょう。

③借金が原因で国民健康保険料を払えないなら弁護士に債務整理を相談する

国民健康保険料を滞納している人のなかには、消費者金融などへの借金返済も負担に感じているというケースもあるでしょう。この場合は借金を債務整理し、国民健康保険料を支払いやすい家計状況に整えるのがおすすめです。

債務整理とは、借金問題で苦しむ債務者に与えられた最終手段です。合法的に借金返済状況を改善できますが、信用情報に事故情報が記載されるため、整理後5〜7年はクレジットカードの申込や利用、ローン契約などができなくなることは念頭にいれておきましょう。

なお、国民健康保険料の滞納分を直接債務整理することはできません。健康保険料は、優先的な債権として取り扱われるため、債務整理の手続きと関係なく支払う必要があります。

そのため「借金問題を整理したことにより、国民健康保険料滞納分への対策ができる」という流れになります。

債務整理を利用するときには、次の4つのメリットが得られるため、弁護士への相談が不可欠です。

- 債務者の状況に応じた債務整理手続きを提案してくれる

- 債務整理後の生活維持に向けた具体的なアドバイスを期待できる

- 債務整理の依頼によって債権者からの取り立てがストップする

- 借金問題は無料で弁護士に相談できる

それでは、債務整理を弁護士に依頼するメリットについて、それぞれ具体的にみていきましょう。

債務者の状況に応じた債務整理手続きを提案してくれる

債務整理には以下の3種類があります。

| 債務整理の種類 |

概要 |

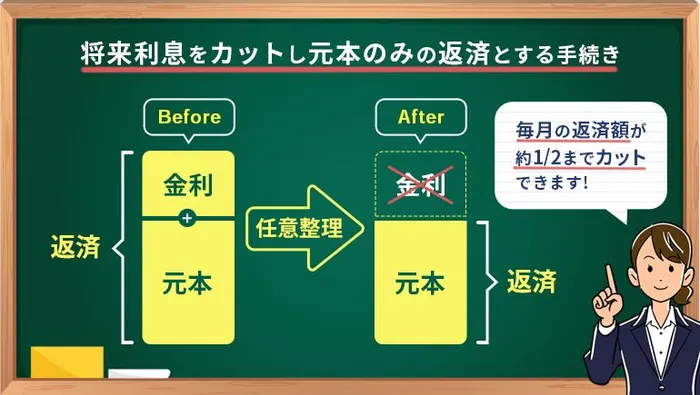

| 任意整理 |

利息をカットし、元本のみの返済にできる |

| 個人再生 |

借金の元本を1/5~1/10にできる |

| 自己破産 |

借金がゼロになる |

どの手続きを利用し、生活再建を目指すのかは、債務者側で決めなければいけません。

しかし、各債務整理手続きにはそれぞれメリットとデメリットがあるため、債務者本人には自分に適した手続きを選択するのが困難です。

そのため、借金問題のノウハウが豊富な弁護士に依頼して、自分の状況に合った債務整理手続きを選択してもらいましょう。

| 債務整理手続き |

メリット |

デメリット |

| 任意整理 |

・整理する債権を選択できる

・将来利息を免除して元本のみの返済に切り替えられる

・3年~5年で完済を目指せる

・裁判所を利用しないのでスムーズに手続きを進められる

・家族にバレにくい |

・借金の元金を返済しなければならないため、安定した収入が必要

・債権者が返済計画に合意する必要がある・信用情報に事故情報が登録されるため、整理後5年程度はクレジットカードやローンなどの契約ができない |

| 自己破産 |

・借金返済義務が免責される

・収入とは無関係に手続きを利用できる(無職でも可) |

・自由財産以外の債務者名義の財産が処分される

・免責不許可事由により、自己破産が認められない場合がある

・非免責債権は自己破産の対象外

・職業制限がある

・信用情報機関に事故情報が5〜7年程度登録される

・官報に載る

・自己破産の手続き中は移動制限がある

・市町村役場の破産者名簿に登録される

・破産者が返済できなかった借金は、保証人に請求される

|

| 個人再生 |

・借金総額が最大1/10にまでできる(原則3年の完済計画)

・返済中の住宅ローンのための特則が用意されている

・免責不許可事由がなく、どのような理由の借金にも利用できる

・資格制限がない |

・裁判所から認可を受けるための安定した収入が必要

・信用情報に事故情報が5〜7年程度登録される(登録する信用情報機関で異なる)

・借金に保証人がいる場合、保証人へ返済請求される

・官報に載る

・清算価値保障の原則によって一定以上の財産が持てない

・国民健康保険料や税金などの非免責債権は対象外

|

なお、各債務整理手続きの詳細については、以下の記事でも詳しく解説しています。手続き選択の際にお役立てください。

債務整理後の生活維持に向けた具体的なアドバイスが期待できる

借金問題・国民健康保険料の滞納問題について弁護士に相談すれば、今後の生活再建に向けた具体的なアドバイスを期待できます。

たとえば、債務整理手続きを利用する場合、準備段階として、債務者の毎月の収支状況を分析する作業が行われます。そのため債務整理手続きの準備をとおして、弁護士から家計改善に向けた具体的なアドバイス(固定費の削減や不要な生命保険の解約など)がもらえるのです。したがって、整理後の生活再建がスムーズに進みやすくなります。

また債務者のなかには、ほとんど収入がないために自立した生活を送るのが難しいという人もいるでしょう。このような人たちのために、以下のような行政の福祉支援制度が幅広く用意されているため、弁護士から具体的な制度・申請方法などを教えてもらいましょう。

| 福祉支援制度 |

内容 |

| 生活福祉資金貸付制度 |

所得要件や家族構成などの条件次第で、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金などの貸付けを受けられる。 |

| 緊急小口資金 |

病気・盗難被害・被災・失業・公共料金の滞納など、緊急性が高い場合に無利子・無担保で20万円を上限に融資が受けられる。新型コロナウイルスの影響で融資範囲が拡大されている。 |

| 母子父子寡婦福祉資金貸付 |

ひとり親世帯向けの貸付制度。生活資金や修学資金など、幅広く用意されている。 |

| 求職者支援資金融資制度 |

失業中や求職中の人のための訓練・給付金制度。スキル獲得を目指しながら一定の収入も得られるので効率的に自立を目指せる。 |

ほかにも、生活保護制度など、多数の公的支援制度が用意されています。

弁護士からアドバイスをもらってもよいですし、国民健康保険料の支払い交渉のために自治体に足を運んだ際にこれらの制度について相談するのも選択肢の1つです。

なお、生活再建を目指す債務者が利用できる公的サービスについては、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理の依頼によって債権者からの取り立てがストップする

債務整理を弁護士に依頼すれば、債権者からの取り立てがストップします。

国民健康保険料や借金の返済で苦しむなか、債権者から取り立てが続くのはストレスになるでしょう。弁護士が送付する受任通知には取り立てを止める効力があるため、これ以上債権者からプレッシャーをかけられることはなくなります。

ただし、国民健康保険料は債務整理の対象に含めることができないため、自治体からの督促が止まることはありません。自治体側からの連絡を止めるためには、自治体に連絡し、相談する必要があります。

受任通知については、以下の記事をご覧ください。

借金問題は無料で弁護士に相談できる

生活費さえ苦しい状況では、弁護士などへの相談料も不安に感じる人もいるでしょう。

弁護士へ相談する段階でお金のことを心配する必要はありません。なぜなら借金問題に強い弁護士は、債務者の窮状を理解しているため、次のような体制で債務者が相談しやすい環境を作っているからです。

したがって、債務者はお金の心配をすることなく、弁護士の高いレベルのサービスを受けることができます。

「費用が不安だから債務整理に踏み出せない」と躊躇している間にも、借金問題等は深刻になるばかりです。借金問題解決に向けて動き出すのが早いほど、スムーズに解決できる可能性が高いので、気軽にお問い合わせください。

債務整理費用に対する不安を抱えている人は、以下の記事をご参照ください。

まとめ

国民健康保険料を滞納すると、最終的には債務者名義の財産・給与などが差し押さえられてしまいます。また、滞納処分が実行される前の段階でも、延滞金や医療費全額自己負担のリスクに晒されている状態です。

そのため国民健康保険料を滞納しているのであれば、自治体に滞納した事情や支払う意思がある旨を伝え、滞納分の支払い方法について相談する必要があります。

また貸金業者などへの返済が厳しく、国民健康保険が支払えない場合は、弁護士に債務整理を依頼するのも1つの選択肢です。借金問題を改善できれば、国民健康保険料の支払いも楽になる可能性が高いでしょう。

国民健康保険料を滞納すると、いつ差し押さえられてもおかしくないという不安定な状態に置かれます。適切な交渉を進めれば差し押さえを回避できるので、生活再建に向けて動きだしましょう。

最短即日取立STOP!

一人で悩まずに士業にご相談を

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-