離婚裁判では「裁判所の手続き費用」「弁護士費用」がかかる

離婚裁判では「裁判所への手続き費用(約2万円~)」「弁護士費用(約60〜100万円)」の2種類の費用がかかります。

なかでも、大きな割合を占めるのが弁護士費用です。弁護士を立てずに裁判を進めることも可能ですが、法的な知識や手続きが求められるため、現実的には難しいといえます。

日本弁護士連合会が発行する「弁護士白書(2022年)」によると、裁判で弁護士に依頼した割合は98.3%にのぼるとされています。この統計には離婚に限らず、子の認知などの家事事件も含まれていますが、離婚訴訟を含む多くの裁判で、弁護士が代理人として関与している実態がうかがえます。

さらに、「弁護士白書(2021年)」によると、家庭裁判所の調停では約6割、地方裁判所の訴訟では約9割の事件に弁護士が関与していることがわかります。これらの数値からも、家庭裁判所の離婚訴訟においても弁護士が代理人として関与する割合は高いと推測されます。

実務上も、離婚訴訟においては弁護士を代理人に立てるケースが多数を占めており、弁護士なしで本人が訴訟を行うケースは全体の1〜2割程度にとどまるとされています。こうした状況から、離婚訴訟では「ほぼ弁護士がついている」と考えて良いでしょう。

相手にだけ弁護士がついている場合、不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあります。そのため、離婚裁判では弁護士に依頼することを前提に、あらかじめ費用を見積もっておくことが大切です。

離婚裁判にかかる裁判所の手続き費用の相場は「2万円~」

離婚裁判では、裁判所で手続きを進めるための費用がかかります。裁判所に対する主な費用は以下のとおりです。

- 収入印紙代:13,000円~

- 郵便切手代:約6,000円

- 戸籍謄本交付手数料:450円

- 証人に対する日当や旅費:最大7,000円~8,000円程度

訴訟費用をすべて合計すると、2万円〜4万円程度になります。次の項目から、それぞれの費用相場について紹介します。

収入印紙代|1万3,000円~

裁判所にて離婚裁判の訴訟を提起するには、1万3,000円分の収入印紙を納める必要があります。

収入印紙とは、税金や手数料を徴収するために国が発行している証票のことです。郵便局や法務局のほか、一部の金券ショップやコンビニなどでも購入できます。

ただし、離婚と同時に財産分与や養育費、面会交流などの「離婚に関する附帯処分」が争点になる場合は、1つごとに1,200円が加算されます。

例えば「財産分与と子ども2人分の養育費」を求める場合の収入印紙代は、以下のとおりです。

1万3,000円+財産分与1,200円+(養育費1,200円×子ども2人)=1万6,600円

また、附帯処分にあわせて慰謝料を請求するときは、「1万3,000円」と「裁判所が定めている慰謝料請求に対する手数料」を比較して、金額が大きいほうに附帯処分の手数料を合算した金額になります。

|

裁判所へ支払う手数料 |

| 裁判所指定の手数料>1万3,000円の場合 |

裁判所指定の手数料+(附帯処分×1,200円) |

| 裁判所指定の手数料<1万3,000円の場合 |

1万3,000円+(附帯処分×1,200円) |

慰謝料請求の手数料が1万3,000円を超えるのは、請求金額が180万円以上になったときです。例えば慰謝料請求が200万円なら1万5,000円、300万なら2万円と、請求額が上がるほど収入印紙代も高額になります。

詳細な金額が知りたい方は、裁判所の手数料額早見表をご覧ください。

先ほど紹介した「財産分与+子ども2人分の養育費」に「慰謝料請求200万円」が加わる場合の収入印紙代は、以下の通りです。

慰謝料請求の手数料1万5,000円>1万3,000円であるため、1万5,000円+附帯処分数×1,200円で計算

15,000円+1,200円(財産分与)+(1,200円(養育費)×子ども2人)=18,600円

裁判の内容によって収入印紙代は前後するため、注意しておきましょう。

郵便切手代|約6,000円

郵便切手代は、裁判所側から事件の当事者に郵便物を送付するための費用です。裁判を起こす際には、事前に郵便切手代を納める必要があります。

郵便切手代は管轄の家庭裁判所によって違いがあるものの、相場は6,000円前後です。

家庭裁判所ごとに金額だけでなく、郵便切手の組み合わせが異なります。必ず確認してから購入しましょう。

一例として、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の郵便切手の組み合わせを紹介します。

| 裁判所 |

郵便切手代 |

合計額 |

| 東京家庭裁判所 |

500円×8枚

110円×10枚

100円×5枚

50円×5枚

20円×5枚

10円×5枚

※当事者が1人増えるごとに2,440円(500円×4枚、110円×4枚)を追加 |

6,150円 |

| 大阪家庭裁判所 |

500円×8枚

110円×10枚

100円×5枚

50円×5枚

20円×10枚

10円×10枚

※相手方が1人増えるごとに2,440円(500円×4枚、110円×4枚)を追加 |

5,000円 |

※2024年10月時点

出典:裁判所「東京家庭裁判所 予納郵便切手一覧表 (令和6年10月版)」

出典:裁判所「大阪家庭裁判所 申立手数料・郵便料等一覧表 【人事訴訟関係】」

他の裁判所の郵便切手代は、各家庭裁判所のホームページにて確認が可能です。裁判所「各地の裁判所」より、調べたい裁判所のページを開いてご確認ください。

戸籍謄本交付手数料|450円

離婚裁判の際には夫婦の戸籍謄本を裁判所に提出する必要があるため、戸籍謄本交付手数料が発生します。戸籍謄本交付手数料は、全国一律で1通450円です。

戸籍謄本を取得する方法は以下の3つです。

- 市役所の窓口で請求する

- 郵送で取り寄せる

- コンビニで発行する

市役所の窓口で取り寄せる場合、印鑑と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持って行きましょう。他の方に代理で取得してもらう場合、委任状も必要です。

郵送で取得する際には、戸籍謄本の請求書と本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、切手を貼った返信用封筒を市役所に送付します。定額小為替は現金の代わりになる証書であり、郵便局で購入できます。

マイナンバーカードを持っていれば、コンビニでも戸籍謄本の発行が可能です。お住まいの地域がコンビニ交付に対応している場合は、手軽なコンビニ発行がもっともおすすめです。

証人に対する日当や宿泊費旅費など

法廷に証人や鑑定人、通訳人などを呼んだ場合は、日当や旅費などが発生するケースがあります。

日当は出頭のために要した日数に対してかかる費用であり、民事訴訟での上限額は証人・参考人が8,200円、鑑定人・通訳人が7,800円と法律で定められています。

宿泊費は、裁判所に出頭する際にかかった宿泊費のことです。民事訴訟の上限額は甲地方(東京都や大阪市など)から8,700円、乙地方(甲地方以外)7,800円と、宿泊する地域によって異なります。

なお、証人が身内や知人の場合、遠慮して日当や旅費の請求を辞退するケースもあります。その場合、日当や宿泊費の金銭的負担はありません。

※2024年4月時点

出典:裁判所「証人等日当及び宿泊(止宿)料」

出典:e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」

離婚裁判にかかる弁護士費用の相場は「60万~100万円」

離婚裁判では弁護士への依頼が必要となるため、事前にどのくらいの費用がかかるのかを把握しておくことが大切です。

弁護士費用は、かつては「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準 」に沿って決められていました。しかし、平成16年4月1日にこの報酬規定が廃止されてからは、各弁護士事務所が自由に報酬を設定できるようになっています。

とはいえ、現在でも多くの事務所が旧基準を参考に費用を決めており、弁護士費用の相場を知るうえでの目安として活用されています。実際に離婚裁判を行う場合、かかる費用は60万~100万円程度が一般的です。

費用の内訳は以下のとおりです。

- 相談料:無料~5,000円程度(30分)

- 着手金:相場20~50万円

- 成功報酬:相場約20~30万円(+経済的利益の10~20%)

- 日当:3~5万円

- 実費:都度発生

離婚裁判に弁護士を立てずに臨むと、こちらが有利な立場であっても敗訴になる可能性が高くなります。そのため、離婚裁判において弁護士費用は必須と言えるでしょう。

以下では、離婚裁判における費用相場の概要を解説します。なお、ここで解説するのは、離婚裁判単体で考えた場合の費用です。離婚協議や離婚調停もあわせて依頼しているときは、合計金額はさらにかかる可能性があります。

ただし、協議や調停から一貫して弁護士に依頼するときは裁判費用が割引になるケース(着手金が半額になるなど)も多いので、詳細は各弁護士事務所への見積りを依頼してみてください。

相談料|無料~30分5,000円程度

どのような問題を解決したいのか、弁護士に相談する際に発生するのが相談料です。

多くの弁護士事務所では、初回30分程度の相談を無料で実施しています。有料の場合は30分あたり5,000円程度が相場です。相談後に正式な依頼をすれば、初回相談料が無料になるケースもあります。また、事務所によっては特定の分野や個人の相談に限って無料で対応していることもあります。

弁護士費用を少しでも安く抑えたい場合は、無料相談を実施している弁護士事務所を利用しましょう。

なお、弁護士に相談したからといって、その場で正式な依頼をする必要はありません。他の弁護士事務所と比較してから実際に依頼するかを決めることも可能です。

着手金の相場|20~50万円

着手金は、弁護士に離婚裁判の対応を正式に依頼し、委任契約を締結した際に支払う費用のことです。着手金を支払った時点で、弁護士による弁護活動がスタートします。

着手金は弁護士が弁護活動を開始するためにかかる費用なので、仮に裁判の結果が希望通りにならなかったとしても、返金はされません。

離婚裁判にかかる着手金の相場は20万円〜50万円程度です。手続きの内容によって着手金の費用は前後するため、事前確認が必要です。

もし離婚に加えて財産分与や養育費、慰謝料などの問題も争点となる場合は、一般的に争点が増える分だけ着手金も増額されます。弁護士に依頼する前に、着手金がいくらになるのか必ず見積もりをもらいましょう。

なお、離婚裁判前の離婚協議や離婚調停も弁護士に依頼する場合、それぞれの段階で着手金が発生するのが一般的です。

着手金が安い弁護士事務所でも、成功報酬や相談料など他の費用の料金が高く設定されているケースがあります。離婚裁判の勝訴まで見据えているなら、着手金だけでなく成功報酬なども含めたトータルの費用を考えることが大切です。

成功報酬の相場|約20~30万円(+経済的利益の10~20%)

成功報酬は、弁護活動の成果に応じて支払う費用のことです。

成功の定義は弁護士事務所によって異なり、離婚裁判においても「離婚が成立したこと」を成功とみなす事務所が多い一方で、親権の獲得や慰謝料の有無など、成果の内容や程度によって報酬基準を細かく設定している事務所もあります。

一般的に、離婚成立時の成功報酬の相場は約20〜30万円程度ですが、親権や財産分与、慰謝料の獲得といった追加の成果が認められた場合は、成功報酬が上乗せされるケースもあります。

追加報酬の内訳と相場は以下の通りです。

| 成功内容 |

相場 |

| 離婚成立 |

約20~30万円 |

| 親権獲得 |

約10~20万円 |

| 慰謝料獲得 |

経済的利益の10%~20% |

| 財産分与獲得 |

経済的利益の10%~20% |

| 養育費獲得 |

実際に支払われた金額×10~20%(24ヶ月分) |

| 婚姻費用獲得 |

経済的利益の10%~15% |

| 年金分割獲得 |

10万円 |

上記はあくまで一般的な報酬体系と相場であり、実際には弁護士事務所ごとに成功報酬の額が決められています。

離婚成立や親権獲得など経済的利益が発生しないものは、20万~30万円前後の定額設定としているケースがよくあります。一方、慰謝料や財産分与など金銭が絡む事項は、「経済的利益の10%~20%」に設定されていることが多いです。

経済的利益とは、弁護士に依頼することによって得られた金銭のことを指します。例えば、300万円の慰謝料請求に成功した場合は経済的利益は300万円となり、成功報酬は「300万円×10%~20%」で30万円〜60万円が相場です。

なお、事務所によっては、「基礎報酬金」と「追加報酬金」の2種類の報酬金が設定されていることもあります。

基礎報酬金は、成功したかどうかにかかわらず、裁判が終わった時点で支払う報酬のことです。基礎報酬金が設定されているときは、離婚が成立しなくても報酬金を支払わなければなりません。成功報酬を設定せず、報酬体系を基礎報酬金に一本化している事務所では、その分報酬額がやや高めに設定されている場合があります。

追加報酬金は、離婚裁判の結果が成功した場合に基礎報酬金へ上乗せして支払う報酬です。

成功報酬の体系は弁護士事務所によって異なるため、依頼前に確認しておきましょう。

日当|3~5万円

日当は、弁護士が裁判所に出廷したときや現地調査を行ったときなど、事務所の外で活動した際に発生する費用のことです。

日当の相場は事務所によって違いがあるのですが、1回の出廷につき3万円〜5万円程度に設定されています。

なお、事務所によっては、日当は着手金・報酬に含むものとして日当として別途の支払いを求めないところもあります。依頼時に確認するようにしましょう。

実費|都度発生

実費とは、弁護士が案件に取り掛かるうえで発生したさまざまな費用のことです。主な実費は次の通りです。

- 訴訟費用

- 弁護士が裁判所に出廷する際にかかった交通費や宿泊費

- 裁判所とのやり取りにかかる郵送費や収入印紙代

- コピー代や書類の収集費用などの雑務費

- データ処理や資料精査などの調査関係にかかった雑費

基本的には、実際にかかった費用分を実費として支払う形になります。一方で、最初に概算払として固定の金額を設定している事務所も多いです。

固定の金額を最初に支払った場合、足りなかったときには後から実費で追加費用が発生します。反対に、実費が固定金額を下回った場合、余剰分が後から返金されます。

控訴する場合は別途費用がかかる

裁判の判決が不服だった場合は、新たな判決を求める控訴ができます。

控訴して再度争えば別の判決が下される可能性はあるものの、裁判が長引く分、裁判費用や弁護士費用などが別途かかります。

控訴するかどうか迷ったときは、以下の2点を判断基準としましょう。

- 控訴にかかる費用を支払えるかどうか

- 新しい証拠を提示できるかどうか

控訴の際には、収入印紙や郵便切手の費用を追加で支払う必要があります。費用はおよそ第一審の1.5倍とされているため、約3万円~と考えておくとよいでしょう。

控訴の際の着手金は、弁護士費との協議によって決めるのが一般的です。第一審の結果を考慮して決めるため、難易度が高ければ支払い済みの着手金が高くなる可能性もあります。

もし費用負担が問題ないとしても、新たな証拠が提示できなければ同じ判決になる可能性が高いです。離婚事由の裏付けとなる新しい証拠を提示できるのであれば、控訴する意味はあるといえます。弁護士と相談のうえ、控訴すべき内容で

あるかを判断しましょう。

なお、控訴は判決書を受け取ってから14日以内に手続きをおこなう必要があります。

離婚裁判の費用は自己負担が基本!相手が支払うケースも解説

離婚裁判を起こすとき、裁判所に対する費用は原則として裁判を申し立てた人物(原告)が支払う必要があります。また、離婚裁判の対応を弁護士に依頼する際の費用も、自己負担が基本です。

もしも夫婦の共有財産から弁護士費用を支払うと、夫婦のお金を勝手に使用したと見なされ、財産分与が減額される可能性があります。弁護士費用は、自分の固有財産から支払うようにしましょう。

ただし、裁判に勝訴した場合は相手方に裁判費用を請求できます。また、相手が不貞行為やDVなどの不法行為を行い、慰謝料請求が認められる場合は、弁護士費用の一部を相手方に請求できる可能性もあります。それぞれのケースについて詳しく解説していきます。

裁判所への費用は相手が負担することもある

原告側が離婚裁判で勝訴した場合は、後から被告に対して裁判費用を全額請求できます。民事訴訟法の第六十一条に、訴訟費用について以下の規定があるためです。

(訴訟費用の負担の原則)

第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

引用元 e-gov 民事訴訟法

つまり、離婚裁判に勝訴すれば、相手側に裁判費用の多くを支払ってもらえる可能性が高いといえます。

ただし、離婚裁判はどちらかの全面勝訴・全面敗訴となるケースは多くありません。一部勝訴・敗訴という結果になった場合は「原告が2割負担、被告8割負担」のように、負担割合を裁判官が決めます。

裁判費用は原告側がいったん支払う必要があるものの、後から一部返金されると認識しておくとよいでしょう。

弁護士への費用は慰謝料の一部として相手に請求できる

離婚裁判に伴って、相手側による不法行為(不貞行為やDV・暴力など)慰謝料請求が認められたときは、弁護士費用を相手に請求できる可能性があります。

ただし、全額ではなく認められた慰謝料の10%程度が限度だと言われています。また、離婚成立や親権獲得など、損害賠償が発生しない裁判の場合は、弁護士費用を相手に請求できません。判決ではなく和解となったときも、相手への請求はできません。

「ケースによっては、離婚裁判で弁護士費用の一部を相手に請求できるかもしれない」程度に覚えておくことをおすすめします。

離婚裁判の費用のシミュレーション

離婚弁護士に離婚裁判の対応を依頼する時、費用倒れを心配する人も少なくありません。費用倒れとは、離婚裁判の結果で得られた利益よりも弁護士費用が高くなり、収支がマイナスになってしまうことです。

例えば、離婚裁判で離婚成立・親権獲得を勝ち取っても、経済的利益が得られないので金銭的には費用倒れになります。

しかし、離婚に伴って慰謝料、財産分与、養育費などの請求が認められたときは、中長期的に見ると弁護士に依頼したほうが収支がプラスになると考えられます。

弁護士に依頼すれば、本人訴訟(弁護士なしで裁判に挑むこと)よりも高額の経済的利益を裁判で勝ち取れる可能性が高いです。「弁護士費用がもったいないから」と本人訴訟で挑み、完全敗訴で1円も得られないという事態も防げます。

以下では、離婚裁判を弁護士に依頼した際の弁護士費用、依頼者が獲得する金額、最終的に手元に残る金額をシミュレーションしました。

シミュレーションで用いる弁護士事務所の料金体系は下記のとおりです。

<弁護士事務所の料金体系>※税別

■相談料:無料

■着手金:30万円(協議)、40万円(調停)、50万円(裁判)

※協議・調停から進んだ場合は、差額分を都度支払い

■成功報酬

離婚成立:30万円

親権獲得:20万円

慰謝料獲得:経済的利益の10%

財産分与獲得:経済的利益の10%

養育費獲得:実際に支払われた金額×10%(24ヶ月分)

離婚のみを請求した場合

裁判で離婚のみを請求した場合の弁護士費用のシミュレーションは下記のとおりです。

<依頼者>

経緯:妻が離婚を請求したものの、夫が拒否したため裁判に発展。

家族構成:夫、妻

|

弁護士費用の内訳

|

■相談料:無料

■着手金:50万円

■成功報酬

離婚成立:30万円

■消費税:8万円

合計:88万円(税込)

|

|

依頼者が獲得する金額

|

0円

|

|

手元に残る金額

|

0円

|

裁判で離婚のみを請求する場合、金銭的な利益は発生しないため、弁護士費用88万円(目安)すべてを自己負担することになります。

金銭的な利益が得られませんが、「離婚の成立」という精神的な利益を得られます。実際、精神的な解放や新たな人生のスタートを望み、費用をかけてでも離婚を成立させたいと考える方は少なくありません。

とはいえ、離婚裁判にまで発展するケースでは、慰謝料・財産分与・養育費などの離婚条件をめぐって争われることが多く、「離婚のみ」を単独で請求するケースは比較的稀だといえるでしょう。

離婚の成立に加えて慰謝料・財産分与を獲得した場合

裁判で離婚に加え、慰謝料と財産分与のみを請求した場合の弁護士費用のシミュレーションは下記のとおりです。

<依頼者>

経緯:夫の不貞行為が発覚し、妻が離婚を請求。弁護士に依頼して協議、調停を経て、裁判に発展。

家族構成:夫、妻

共有財産:預貯金1,000万円

|

弁護士費用の内訳

|

■相談料:無料

■着手金:50万円

■成功報酬

離婚成立:30万円

慰謝料獲得(200万円): 20万円(200万 × 10% )

財産分与獲得(500万円):50万円(500万 × 10% )

■消費税:15万円

合計:165万円

|

|

依頼者が獲得する金額

|

700万円

|

|

弁護士費用を引いた金額

|

535万円

|

慰謝料と財産分与に対しての成功報酬が発生するため、弁護士費用は165万円となります。しかし、獲得金額が大きいため、手元に残るお金も535万円と大きいです。

財産分与は「夫婦で築いた財産を原則として半分ずつ分け合う」ことが基本ですが、実際の離婚交渉では、相手が財産の開示を拒んだり、意図的に過小な主張をしたりするケースもみられます。

弁護士に依頼すれば、隠された財産の調査や適正な財産分与の主張、さらには慰謝料の金額交渉など、複雑な手続きや交渉を有利に進めることが可能です。こうした点を踏まえると、弁護士費用は決して高額とはいえず、納得のいく離婚を実現するための重要な手段といえるでしょう。

離婚の成立に加えて親権・養育費・慰謝料・財産分与を獲得した場合

子どものいる家庭の場合は、親権や養育費について争うことも考えられます。離婚に加えて、親権や養育費、慰謝料、財産分与を請求した場合の弁護士費用のシミュレーションは下記のとおりです。

<依頼者>

経緯:夫の不貞行為が発覚し、妻が離婚を請求。弁護士に依頼して協議、調停を経て、裁判に発展。

家族構成:夫(年収500万)、妻(年収250万)、子ども1人(5歳)

共有財産:預貯金1,000万円

|

弁護士費用の内訳

|

■相談料:無料

■着手金:50万円

■成功報酬

離婚成立:30万円

親権獲得:20万円

慰謝料獲得(200万円): 20万円(200万 × 10% )

財産分与獲得(500万円):50万円(500万 × 10% )

養育費獲得(900万円):12万円(5万 × 24ヵ月× 10% )

※月5万円 × 15年分

■消費税:18万2,000円

合計:200万2,000円

|

|

依頼者が獲得する金額

|

1,600万円

|

|

弁護士費用を引いた金額

|

1,399万円8,000円

|

裁判所「裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」」を確認すると、上記の夫婦の収入から算出される養育費の金額は月4~6万円となります。離婚時点で5歳の子どもが20歳になるまでの15年間養育費を支払う約束をした場合は、養育費だけで900万円獲得する計算となります。

養育費に加えて財産分与や慰謝料を含めると、依頼者が獲得する金額は1,600万円です。弁護士費用は約200万となりますが、弁護士のサポートがなければ、上記のような条件で離婚が成立するとは限りません。弁護士費用を引いた金額が約1,400万円となるのであれば、十分な利益といえるでしょう。

上記のようにシミュレーション通りの金額になるとは限らないものの、離婚裁判を弁護士に依頼しても、必ずしも費用倒れにならないことがわかります。とはいえ、あくまで中長期的に見た場合であり、初期費用で数十万円から数百万円レベルの出費が発生することに変わりはありません。

弁護士への依頼の初期費用がネックになっている場合は、後述する「離婚裁判の弁護士費用を今一括で払えない場合の対策」で支払金額の減額を検討してみてください。

離婚裁判の弁護士費用を今一括で払えない場合の対策

離婚裁判を起こしたいと考えてはいるものの、弁護士費用が支払えずに悩んでいる方も多数います。弁護士費用が支払えなくて困ったときは、払えないと悩む前に以下の対策を取りましょう。

- 分割払いを採用している事務所に相談する

- 着手金が無料の弁護士事務所に相談する

- 依頼内容を必要なものだけに限定する

- 訴訟上の救助を申立てる

- 法テラスを活用する

- 分割払いを採用している事務所に相談する

- 裁判ではなく協議離婚で解決できるよう早めに相談する

それぞれの対処法について詳しく解説します。

分割払いを採用している事務所に相談する

弁護士費用をまとめて支払うのが厳しいという場合は、分割払いを採用している弁護士事務所に相談しましょう。

弁護士事務所の中には、高額な着手金や報酬金などの分割支払いに対応しているところもあります。

分割払いに対応している弁護士事務所であれば、始めから数十万単位のお金を手元に用意する必要がありません。

弁護士事務所のサイトに分割支払いに対応していると記載されていなくても、個別に相談すれば対応してもらえる可能性があります。分割回数は、6~12回に設定されるケースが多いようです。

弁護士に相談する際は、分割払いが可能かどうかをあわせて確認してみてください。なお、分割払い以外にも後払いに対応している弁護士事務所も存在します。

着手金が無料の弁護士事務所に相談する

弁護士事務所の中には、着手金を請求しないところもあります。

「すぐには弁護士費用を用意できない」と困っている方は、着手金が無料の弁護士事務所に相談してみましょう。

ただし着手金を無料に設定している弁護士事務所の中には、代わりに成功報酬や実費などを高めに設定している場合があります。

成功報酬や実費が相場よりも高くなると、最終的に支払う費用合計が高額になってしまうかもしれません。

着手金が無料の弁護士事務所に依頼する際は、成功報酬や実費の料金体系をしっかり確認しましょう。

依頼内容を必要なものだけに限定する

原則として弁護士費用は、弁護士へ依頼する内容が多いほど弁護士費用は高額になります。弁護士へ依頼する際は、必要な内容だけに限定することで弁護士費用を抑えられます。

- とにかく離婚の成立のみを目指す→離婚のみ依頼

- 親権を取るのは難しそうだが、慰謝料請求は高額を見込める→離婚+慰謝料

- 慰謝料請求はしないが、親権と養育費は必ず争いたい→離婚+親権+養育費

「自分が離婚で求める条件はなにか」「慰謝料や養育費はどれくらい取れそうか」などを依頼前に弁護士と相談しながら、具体的な依頼内容を絞っていきましょう。

訴訟上の救助を申立てる

裁判所に支払う諸費用が支払えない場合、訴訟上の救助を申し立てましょう。

訴訟上の救助とは、裁判を申し立てる際に必要な収入印紙代などの支払いを猶予してもらえる制度のことです。民事訴訟法にて定められています。

(救助の付与)

第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

(救助の効力等)

第八十三条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。

一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

e-Gov法令検索 民事訴訟法

訴訟上の救助を申し立てる条件は以下のとおりです。

- 訴訟費用を支払えないほど経済的に困窮していること

- 裁判に勝つ見込みがないとはいえないこと

経済的に困窮していることを証明するためには、家族構成や収入・支出について記載した報告書、預金通帳、給与明細などの提出が必要になります。

訴訟上の救助はあくまでも一時的な猶予であり、訴訟費用が免除されるわけではありません。裁判に敗訴した場合、後から費用を支払う必要があります。

ただし、裁判に勝訴すれば訴訟費用が相手負担になるため、原告側の費用負担はなくなります。

法テラスを活用する

弁護士費用が高額で支払えない場合には、政府が運営している「法テラス」を活用しましょう。

法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」といい、経済的に余裕のない方に向けて民事法律扶助の制度を提供しています。

例えば無料の法律相談や弁護士費用の立て替え、代理援助、書類作成援助などが民事法律扶助に該当します。

法テラスは法的トラブルを解決する総合案内所の役割を持つ

法テラスは、法的トラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるよう、平成18年4月10日に国によって創設されました。

法テラスでは弁護士への無料相談サービスや法制度の情報提供などを行っており、法的トラブルを解決するための総合案内所の役割を持っています。

法テラスは全国47都道府県に複数箇所設置されているため、地方にお住まいの方でも比較的利用しやすいでしょう。

民事法律扶助とは弁護士費用立替の制度

法テラスでは、一定の条件を満たした方に限り民事法律扶助の制度を利用できます。

民事法律扶助とは、収入や資産が乏しい人のために無料相談や弁護士費用の立て替えを実施する制度のことです。弁護士費用立替制度を使うことで、法テラスに一時的に弁護士費用を立て替えてもらい、後から分割で費用を支払うという対応ができます。

最終的には自分で弁護士費用を支払う必要があるものの、分割払いなのでまとまったお金がなくても弁護士に離婚裁判を依頼できます。

弁護士費用の立替制度を利用するための条件は以下のとおりです。

- 収入と資産が一定額を下回っていること

- 裁判に勝つ見込みがないとはいえないこと

- 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入と資産の金額については、家族の人数や家賃・住宅ローンの有無などによって変わります。

例えば「家族の人数が2人」で「東京都特別区・大阪市などの地域以外に在住」の場合、手取り月収額が25万1,000円以下、資産合計額が250万円以下なら弁護士立替制度が使えると決められています。

家賃や住宅ローンを負担している場合、5万3,000円を限度額として手取り月収額に加算できる仕組みです。つまり、手取り月収額が30万4,000円以下なら収入要件を満たすことになります(30万4,000円-5万3,000円=25万1,000円)。

参考:日本司法支援センター 法テラス

裁判に勝訴する見込みがまったくないと判断された場合は、民事法律扶助が受けられないため注意が必要です。

また民事法律扶助の趣旨は経済的に困窮している方を支援する制度なので、報復や宣伝を目的とした裁判は認められません。

立替金は毎月口座からの引き落としで支払う

民事法律扶助の制度で立て替えてもらった弁護士費用は、金融機関の口座から毎月引き落とされます。

毎月の返済金額は、立替制度を利用する際に交わす契約書に記載されます。基本的には毎月5,000円〜10,000円程度を返済することになります。

なお、法テラスで立て替えてもらったお金には利息がつきません。そのため、毎月の返済額が少なくなる場合でも、利息を気にせずゆっくりと返済できます。

法テラスの利用については、下記の記事でも詳しく解説しています。

裁判ではなく協議離婚で解決できるよう早めに相談する

早い時期から弁護士に相談すれば、弁護士費用を抑えられる可能性があります。

相手との関係が拗れる前に離婚の話し合いを進めれば、裁判をせずとも協議離婚や離婚調停などで解決できる可能性が見えてくるからです。

協議離婚、離婚調停、離婚裁判の弁護士費用の相場は以下の通りです。

- 協議離婚:20万円~60万円

- 離婚調停:50万円~100万円

- 離婚裁判:60万円~100万円

離婚裁判より前段階で離婚が成立すれば、弁護士費用が安く済む傾向にあります。

離婚裁判まで発展すると、半年から1年以上の時間がかかるケースも珍しくありません。さらに決着が長引くと、弁護士が出廷するたびに交通費や日当を請求される可能性があります。

早い時期から弁護士に相談してスムーズに解決できる態勢を整えておくと、裁判になったときでも安心でしょう。協議・調停の時点から依頼しておくと、離婚裁判の対応料金を安くしてくれる弁護士事務所もあります。

協議離婚、離婚調停の費用や流れについては下記の記事も参考にしてみてください。

離婚裁判を弁護士に依頼するメリット

離婚裁判は弁護士なしで行うことも可能ですが、弁護士のサポートなしでは不利な条件で離婚がまとまるおそれがあります。高額の弁護士費用を支払ってでも、離婚裁判の対応を弁護士に依頼するメリットは次の通りです。

- 離婚裁判をスムーズに進めやすくなる

- 慰謝料や財産分与の希望が通りやすくなる

- 準備や対応などの負担面が減って時間や体力の節約になる

それぞれ見ていきましょう。

離婚裁判をスムーズに進めやすくなる

弁護士に離婚裁判の対応を依頼すれば、専門知識と法的観点で裁判をスムーズに進めてくれます。具体的なメリットは次の通りです。

- 法廷での同席や代理出席をしてくれるので、安心して任せられる

- 的確な証拠の提示や弁論によって、法廷でこちらの主張を伝えてくれる

- 相手側の主張に対して、しっかりと反論してくれる

- 裁判所からの指示やその他のやり取りを適切に対応してくれる

弁護士の助けなしに、離婚裁判の法廷で主張や反論を行うのは非常にハードルが高いです。とくに法的知識に自信がない人は、弁護士に対応を依頼するメリットは大きいでしょう。

慰謝料や財産分与の希望が通りやすくなる

弁護士なら、証拠や状況などを基に、妥当な慰謝料・財産分与などの金額を算出してくれます。専門家が算出した法的根拠のある金額なら、自分だけで計算した金額よりも裁判所で認められやすくなるでしょう。

ただし、妥当な金額を出してもらうには、こちら側もできる限りの状況説明と証拠の掲示が必要です。弁護士にとって必要だと思われる情報は、隠さず正直に共有しましょう。

準備や対応などの負担面が減って時間や体力の節約になる

弁護士に離婚裁判の対応を依頼すると、裁判中だけでなく裁判外の各種作業に対してもメリットがあります。

例えば、弁護士なら離婚裁判の証拠集めや各種必要書類の収集などについてサポートを依頼できます。集めるべき証拠集めや争点の整理についてのアドバイス、相手との代理交渉、裁判所での手続きの代行などを任せることが可能です。

上記のサポートを受ければ、自分で対応すべきだった離婚裁判の準備・対応などの負担面が減って、時間や体力の節約になります。とくに平日は忙しい会社員、子育てをしている主婦・主夫にとって、メリットが大きいと言えるでしょう。

離婚裁判に弁護士が必要な理由や選び方については、下記の記事を参考にしてみてください。

アンケート調査|離婚問題を弁護士へ依頼した満足度96%

「裁判で弁護士が必要なのは理解しているけれど、依頼するのは不安」「費用だけ発生して、納得できない結果になったらどうしよう」と悩む方も多いかもしれません。

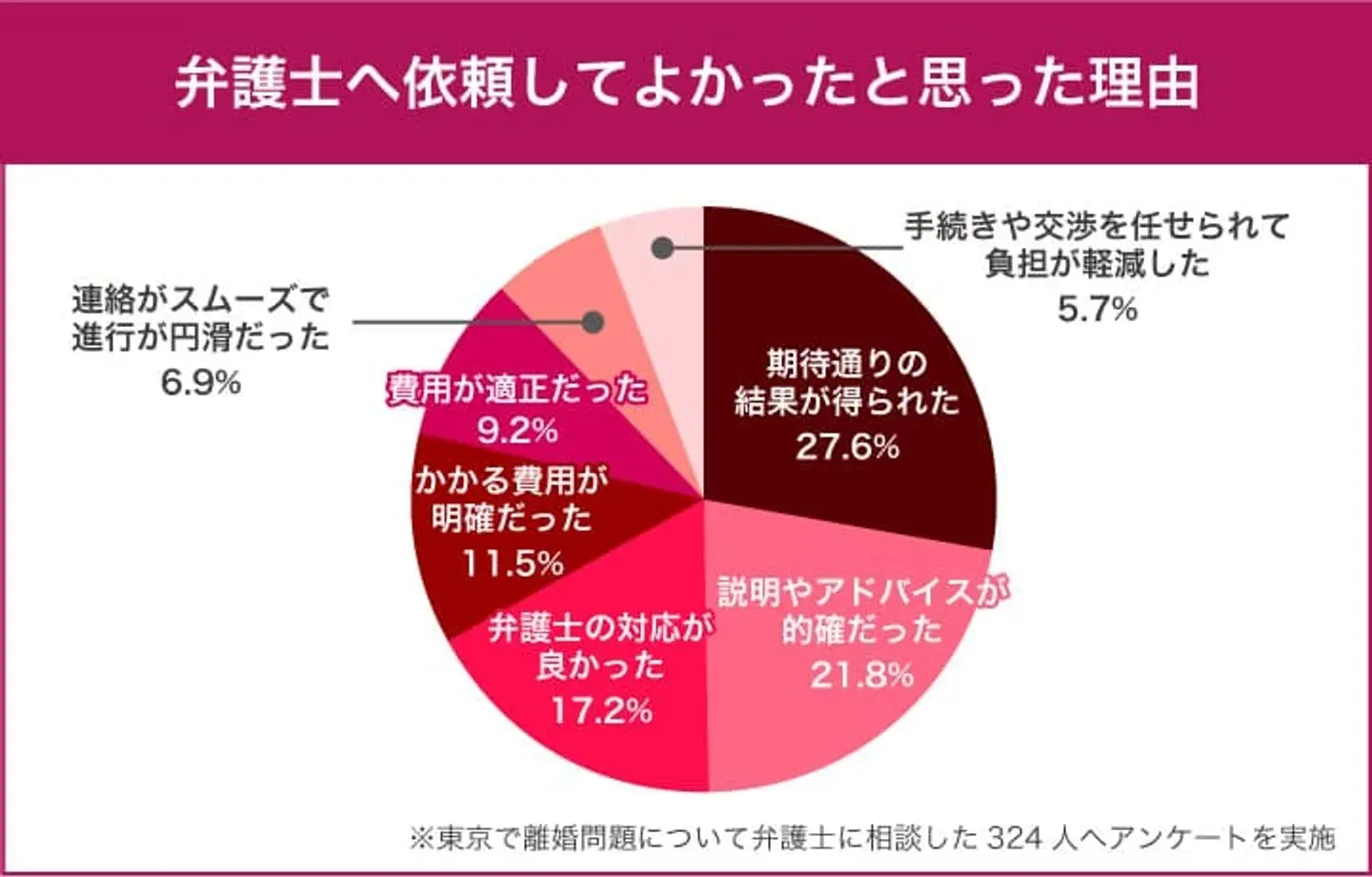

しかし、ツナグ離婚弁護士を運営する株式会社Clamppyが、東京で離婚問題について弁護士に依頼した324人を対象に行ったアンケートでは、96%が「弁護士に依頼してよかった」と回答しています。なかでも「期待通りの結果が得られた(27.6%)」という声が最多となっており、弁護士への依頼が実際に成果につながっていることがわかります。

「自分ではどうにもならなかったところを助けてもらえた」「親切で的確なアドバイスのおかげで短期間で解決できた」「事務処理を任せられて安心だった」など、対応力や専門性への満足度も高く、なかでも「親身に話を聞いてくれた」という声が目立ちました。

離婚は、感情面の整理と法的手続きの両方が求められる複雑な問題です。特に裁判にまで発展する場合、専門的な知識や経験が不可欠となるため、離婚問題に精通した弁護士に相談することが重要です。弁護士のサポートを受けることで、自分にとって不利な状況を避けつつ、より納得のいく形で解決へと進める可能性が高まります。後悔のない選択をするためにも、早めに専門家へ相談してみましょう。

まとめ

離婚裁判にかかる費用は、裁判所費用が2万円〜、弁護士費用が60万円〜100万円程度が相場です。裁判費用・弁護士費用は相手が一部負担することもありますが、原則として全額が自己負担になると考えておきましょう。

離婚裁判を起こす場合、弁護士費用はどうしても高額になります。費用面の負担を抑えたいときは、分割払いの利用、弁護士事務所の相見積もりと比較検討、法テラスの無料相談・弁護士費用の立替制度の活用などを検討しましょう。

弁護士費用は高額ですが、離婚裁判にて妥当な慰謝料、財産分与、養育費の結果が出れば、費用倒れを防げます。

また多大な専門知識や労力が求められる離婚裁判を有利に進めるためには、弁護士への依頼が必須です。本記事で紹介した内容を参考にしながら、費用負担を抑えられる弁護士を探してみてください。

離婚裁判に関するよくある質問

離婚裁判、協議離婚、離婚調停の違いはなんですか?

離婚を進める際は、まず夫婦の話し合いによる「協議離婚」を目指します。夫婦だけの話し合いが進まない場合は、家庭裁判所の調停委員を挟んだ話し合いで離婚を目指す「離婚調停」に進みます。

協議離婚と離婚調停は、夫婦の話し合いで離婚を成立させるため、双方が合意しなければ離婚が成立することはありません。また、慰謝料や養育費、財産分与などの離婚条件も、双方が納得する形であれば、自由な金額を設定でき、分割払いにすることも可能です。

一方、離婚裁判は話し合いではなく、裁判所に決定を委ねる手続きです。夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判所が離婚を認めれば、離婚が成立します。また、離婚条件に関しても、法的な相場に沿った金額に決められ、慰謝料や財産分与に関しては一括払いを求められます。

手続きの難易度は協議離婚、離婚調停、離婚裁判の順に高くなり、協議離婚は比較的費用が抑えられ、離婚裁判は費用が高くなる傾向にあります。

なお、いきなり離婚裁判を行うことはできず、離婚調停を経たうえで裁判の手続きに進みます。

離婚裁判が必要となるのはどんな状況の場合ですか?

日本の離婚の9割が協議離婚で成立するとされていますが、裁判まで発展する夫婦も一定数存在します。具体的には、下記のようなケースの場合は裁判に発展する可能性があります。

- 相手に離婚の意思がない

- 相手が離婚条件に納得していない

- 相手が不貞行為、DVやモラハラの事実を認めない

相手が不貞行為やDV、モラハラを行った事実のある有責配偶者の場合は、証拠を提示して離婚話を進められますが、有責配偶者に該当せず、さらに相手が「離婚しない」と主張してくる場合は、協議離婚や離婚調停で離婚話を進めるのは難しい可能性があります。

また、慰謝料、親権や養育費などの離婚条件に双方納得できず、折り合いをつけられない場合は、裁判に発展する可能性があるでしょう。

不貞行為、DVやモラハラの事実があるにもかかわらず、自分が有責配偶者だと認めない人もいます。その場合、話し合いが進まず、調停も不成立になる可能性が高いため、裁判まで発展することもあるでしょう。

有責配偶者については、下記の記事でも詳しく解説しています。

離婚裁判ではどんなことを決めてもらえますか?

離婚裁判で決めるのは、下記のような内容です。

- 離婚の成立・不成立

- 親権者や面会交流

- 財産分与、慰謝料、養育費などの金額

離婚が成立するかどうかは、裁判所が離婚を認めるために必要な「法定離婚事由」を提示する必要があります。例えば、相手の不貞行為、DVやモラハラなどを理由とするのであれば、その証拠を提示して離婚を認めてもらいます。

親権者は、それぞれの親との関係性、生活状況や経済状況、面会交流や今後の子どもとの関わり方など、さまざまな観点から総合的に判断されます。

財産分与や慰謝料、養育費などの金額は、法的な相場をもとに決められます。財産分与は原則、夫婦で2分の1ずつ分けられるのが一般的です。慰謝料は有責性などを判断して、養育費は裁判所の発表している

算定表をベースに決められます。

夫婦関係の破綻を示す法定離婚事由、財産分与、養育費については、下記の記事も参考にしてみてください。

弁護士なしで離婚裁判を進めることはできますか?

離婚裁判に弁護士をつける義務はないため、弁護士なしで裁判を行うことも可能です。

しかし、弁護士がいなければ、慣れない裁判の手続きに手間取ったり、不利な条件で離婚がまとまったりするおそれがあります。相手方が弁護士をつけていて、自分は弁護士なしといったケースでは、不利な条件をつきつけられる可能性が高まります。

裁判まで発展している段階で、話し合いが難航していると考えられるため、できるだけ自分に有利な条件で離婚を成立させるためにも、弁護士に依頼するのが得策といえるでしょう。

弁護士はどのように探せば良いですか?

弁護士を探す際には、インターネットや弁護士会、法テラスなどを利用しましょう。

インターネットで探す場合、弁護士のポータルサイトが役立ちます。「ツナグ離婚弁護士」では、離婚問題に特化した弁護士事務所を480件以上掲載しています。全国の弁護士事務所を掲載しており、慰謝料請求や財産分与、親権獲得などに特化した弁護士、初回相談を無料としている事務所を探す事も可能です。

弁護士会は、弁護士や弁護士法人で構成されている団体です。弁護士会では定期的に無料の法律相談を受け付けており、相談しながら依頼するかどうかを決められます。

法テラスは法的トラブルの相談が無料でできる機関であり、相談に行けば弁護士の紹介をしてもらえます。

自分で弁護士を探したい方はインターネットやポータルサイト、紹介してもらいたい方は弁護士会や法テラスがおすすめです。

どんな弁護士を選べば良いですか?

離婚裁判を依頼する弁護士を決めるときには、離婚裁判の経験が豊富かどうかを必ず確認しましょう。

離婚問題の解決を得意としている弁護士に依頼すれば、有利に裁判を進められる可能性が高くなるためです。

また相談時に話しやすかったかどうかも、弁護士に依頼するうえで重要なポイントです。

とくに離婚問題はプライベートな情報を弁護士に提供することもあるため、話しにくいと感じる弁護士が相手では、やり取りが苦痛に感じてしまうかもしれません。

ほかには料金体系が明確な弁護士事務所もおすすめです。明朗会計を約束している弁護士事務所なら、後から追加費用が発生する心配がなく、安心して依頼できます。