離婚調停の費用は「弁護士なしで3,000円程度」「弁護士ありで50万円~100万円程度

離婚調停にかかる費用は、「自分だけで調停に対応するか」「弁護士に依頼するか」によって大きく変わります。自分だけで調停に対応する場合は、家庭裁判所等での手続きにかかる費用や交通費などで、3,000円程度で収まります。一方で離婚調停の対応を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用分を合わせて50万~100万円程度を見込む必要があるでしょう。

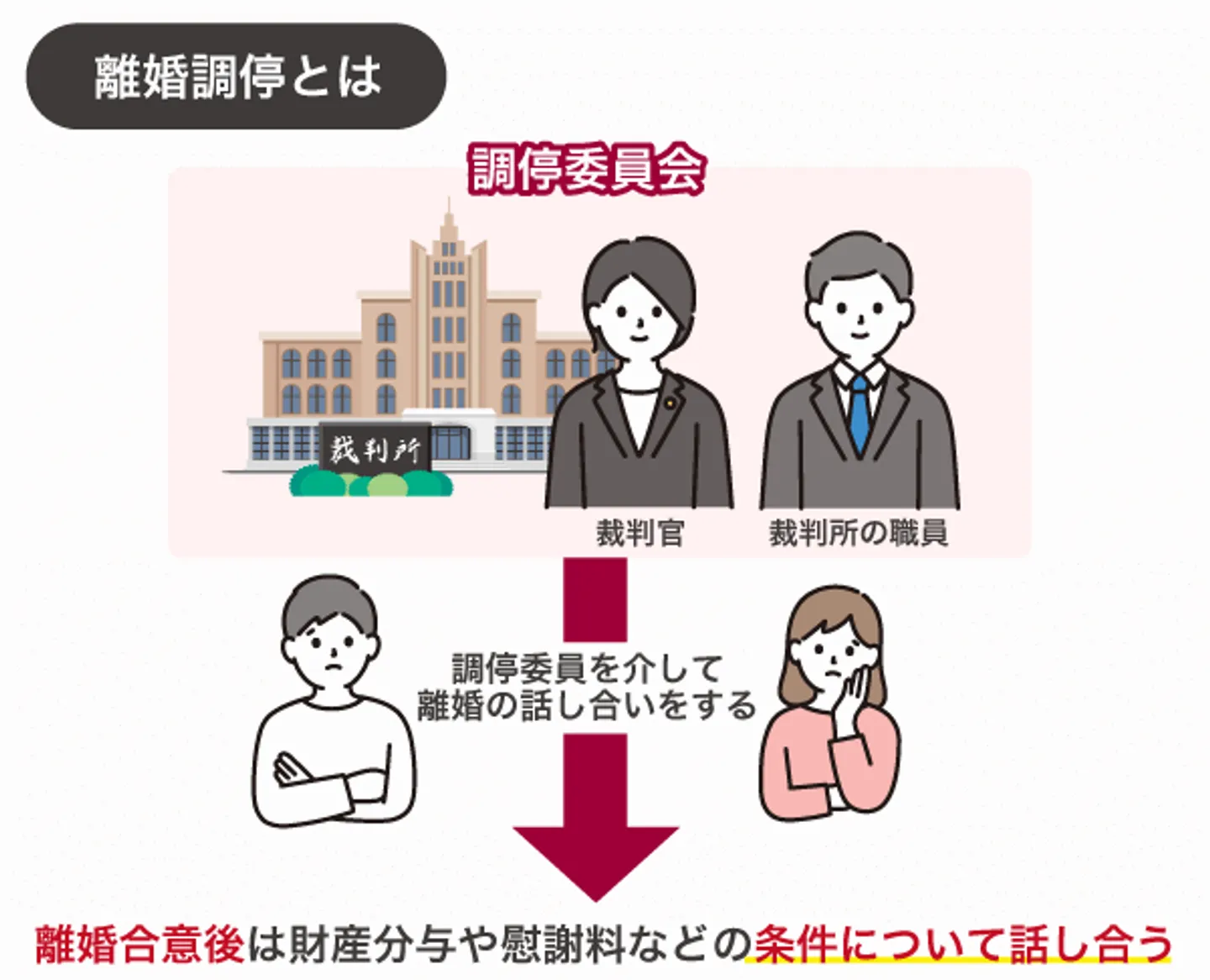

なお、離婚調停とは、裁判官や調停委員などで構成された調停委員会が当事者の仲介として入り、当事者同士の話し合いで離婚や財産分与、親権、教育費、慰謝料などについて判断をおこなう手続きです。とはいえ裁判官は原則としてほとんど話し合いには加わらないことから、実質的には自分と相手方、間に入る調停委員で進められます。

離婚調停にかかる時間は、おおよそ半年~1年程度です。財産分与や親権など話し合いが必要な条件が増えるほど、審理期間や期日も増えていきます。裁判所の「令和5年度 司法統計」によると、婚姻関係事件の審理期間や実施期日回数は次の通りになっていました。

|

審理期間

|

総数

|

|

1か月以内

|

3,199

|

|

3か月以内

|

12,029

|

|

6か月以内

|

17,557

|

|

1年以内

|

16,684

|

|

2年以内

|

6,681

|

|

2年超

|

694

|

|

合計

|

56,844

|

|

実施期日回数

|

総数

|

|

0回

|

4,704

|

|

1回

|

7,205

|

|

2回

|

11,141

|

|

3回

|

9,569

|

|

4回

|

7,273

|

|

5回

|

5,227

|

|

6~10回

|

10,041

|

|

11~15回

|

1,449

|

|

16~20回

|

199

|

|

21回以上

|

39

|

|

合計

|

56,844

|

参考:裁判所「令和5年 司法統計年報 3家事編」

調停の審理期間が長くなったとしても、着手金や報酬金が増加することはありません。ただし期日が多くなるほど、弁護士の日当、裁判所までの交通費、そのほか雑費が継続的に発生する可能性があります。また、調停が不成立で引き続き審判や裁判までもつれ込むときは、審判・裁判の対応分の追加料金が発生するのが一般的です。

調停が成立したときは、調停で決まった内容を「調停調書」としてまとめます。作成された調停調書は裁判における判決と同じ効力を持つため、夫婦双方は決まった内容に必ず従わなければなりません。調停調書の内容を無視したときは、債務者側に法的根拠を持って強制執行(国家権力を用いて債務所の財産差し押さえて債権を回収すること)ができます。

参考:裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」

参考:裁判所「調停委員」

離婚調停をしなければ離婚訴訟が起こせない

「離婚調停をやるともっと費用がかかるから、さっさと訴訟して離婚裁判に持ち込みたい」と思っても、いきなり離婚裁判で争うことは認められていません。離婚は「人事に関する訴訟事件」に該当し、「調停前置主義」の対象になるからです。

調停前置主義とは、「人事に関する訴訟事件」「そのほか家庭に関する事件」について訴訟を提起しようとする人は、まず家庭裁判所にて調停を申し立てて取り下げることなく、不成立となってからと定めたものです。家事事件手続法第257条にて、決められています。

そのため離婚裁判まで進むと見込んでいる人は、離婚調停分の費用も一緒にかかると想定しておきましょう。

なお、離婚調停の次に訴訟ではなく審判に移行するケースもあります。「調停は大方まとまったけど細かいところが決まらない」といったケースでおこなわれるの代表的で、審判によって裁判官が下した判断は裁判の判決と効力は同じです。ただし審判離婚は両者のどちらかが異議申し立てすると効力が失われます。審判離婚は日本の離婚の1%にも満たないため、比較的珍しいケースだと思っておきましょう。

参考:家事事件手続法「第257条」

自分で離婚調停を申し立てる場合の費用は「3,000円程度」

自分で離婚調停を申し立てる場合、合計で3,000円程度の費用が発生します。

| 項目 |

金額 |

内容 |

取得方法 |

| 収入印紙代 |

1,200円 |

申立手数料として離婚調停の申立書に貼り付ける |

郵便局・コンビニなどで購入 |

| 郵便切手代 |

1,000円前後 |

裁判所から申立人や相手方に書類を郵送する際にかかる郵送料 |

郵便局・コンビニなどで購入 |

| 戸籍謄本取得費用 |

450円 |

申立時の必要書類として夫婦の戸籍謄本を提出する |

本籍地の市区町村役場に請求

※郵送での取得も可能。令和6年3月1日以降は本籍地以外の役所でも取得可能。 |

| 住民票取得費用 |

200〜300円 |

ケースによって必要となる場合がある |

住所地の市区町村役場

※市区町村によってはコンビニでも取得可能。 |

それぞれ解説していきます。

収入印紙代:1,200円

離婚調停の手続きでは、申立手数料として1,200円分の収入印紙を用意する必要があります。離婚調停のなかで子ども関係やお金関係の話し合いもできるため、親権関係の調停や慰藉料請求調停を別途申し立てる必要はありません。

なお、離婚の成立に加え、離婚までに発生する生活費を請求したい場合は「婚姻費用の分担請求調停」を同時に申し立てましょう。

同時に申し立てを行う場合はその分の収入印紙も必要となるため、「1,200円×2組」で合計2,400円分の費用が発生します。収入印紙は郵便局やコンビニ、法務局、金券ショップなどで購入できます。

郵便切手代:1,000円前後

離婚調停の郵便切手代とは、裁判所から申立人や相手方に書類を送る際の郵送料として使用される費用です。金額は各家庭裁判所によって異なりますが、1,000円前後と考えておくと良いでしょう。

ただ必要な金額分を集めるのではなく、指定の内訳通りの切手の種類を準備する必要があります。たとえば、さいたま家庭裁判所では以下のように切手の内訳が決められています。

・140円切手1枚

・100円切手2枚

・84円切手10枚

・10円切手10枚

・5円切手2枚

・1円切手10枚

用意すべき金額や内訳については、管轄の家庭裁判所に問い合わせましょう。なお、「婚姻費用の分担請求調停」を同時に申し立てる場合は、その分の郵便切手代も発生します。

戸籍謄本取得費用:450円

離婚調停の申し立てでは、戸籍謄本を提出します。戸籍謄本は市区町村役場で取得でき、費用は全国一律450円です。なお、取得できるのは本人や配偶者、親や子どもといった直系血族です。

戸籍謄本は以前まで本籍地でしか取得できませんでしたが、「広域交付制度」が施行されたことにより、令和6年3月1日以降は本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました。本籍地からの取り寄せる必要はなく、最寄りの役場や、勤務先の近くにある役場などでも取得できます。

ただし、広域交付制度を利用して戸籍を取得する場合、郵送や代理請求はできません。郵送で取得したいなら、本籍地に請求する必要があります。

夫婦の戸籍謄本は、1通のみ準備すれば問題ありません。離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申し立てる場合も、1通の戸籍謄本で間に合います。

参考:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)|法務省

住民票取得費用:200〜300円

調停が開始された後、住民票の提出を求められる場合があります。住民票の取得費用は市区町村によって異なりますが、1通200~300円ほどです。

住民票は住所地の市区町村役場で取得できます。市区町村によってはコンビニでも取得可能です。コンビニの場合、通常よりも安い金額で取得できることもあります。

また、離婚の話し合いの内容によっては、事実確認のために課税証明書や不動産の登記簿謄本の提出が求められることもあります。

課税証明書は市役所やコンビニで発行でき、1通200~300円ほどの費用が必要です。不動産の登記簿謄本は法務局で取得でき、1通600円の費用が発生します。

その他

調停を行う場合、裁判所に出向くための交通費も必要です。調停を行う裁判所は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められているため、相手とすでに別居しており、相手が遠方に住んでいる場合は交通費が高額になる可能性があります。

ただし「電話会議システム」を活用すれば、裁判所に出頭しなくても電話でやりとりできるようになりました。裁判所から当事者の自宅や携帯電話に電話がかかってきて、そのまま電話越しに調停を行います。

第三者が立ち入らないよう個室で話す必要があることや、録音を行ってはならないなどの細かいルールを守る必要がありますが、交通費が負担に感じられる場合は申請を検討してみても良いでしょう。とはいえ実務上は、代理弁護士がいないと電話会議が認められるケースが少ないようです。

また、弁護士に依頼しないものの、調停前にアドバイスを受けたいといった場合はその分の相談料も必要です。弁護士の相談料は30分で5,000円~1万円が相場といわれています。初回相談が無料の事務所や、行政や地方自治体が行っている弁護士の無料相談会ならお金を使わずに話を聞けるので、一度利用してみるのがおすすめです。

なお、調停の手続きや流れの相談であれば、家庭裁判所で無料で対応してもらえます。

参考:民事調停 | 裁判所

参考:電話会議システム利用希望申出書

弁護士に離婚調停を依頼する場合の費用は「50万円~100万円程度」

弁護士に離婚調停を依頼する場合、合計で50〜100万円程度の費用が発生します。ただし、争点が増えるごとに着手金や報酬金は増えるため、かかる費用はケースによって異なります。

今回、当サイト「ツナグ離婚弁護士」では、当サイトと提携いただいている400以上の士業事務所様が設定する、離婚調停の依頼にかかる弁護士費用を調査しました。

弁護士に離婚調停を依頼する場合の費用の内訳は以下のとおりです。

| 項目 |

金額 |

内容 |

支払うタイミング |

| 相談料 |

5,000~1万円程度 |

依頼前の法律相談にかかる費用です。初回無料としている事務所もあります。 |

相談後 |

| 着手金 |

20~50万円程度 |

弁護士が業務に着手する際にかかる初期費用です。離婚の成立・不成立にかかわらず発生し、原則返金されることはありません。 |

正式に依頼するとき |

| 報酬金 |

30~100万円程度 |

結果に応じて発生する費用です。離婚成立の他、慰謝料請求や財産分与などの希望が叶った際にも発生します。

離婚成立:20万~30万円

慰謝料請求:経済的利益の10~20%

財産分与:経済的利益の10~20%

親権の獲得:10万円~20万円

養育費の獲得:合意金額の2~5年分の10~20%

|

離婚が成立したとき |

| 日当 |

3~5万円程度 |

弁護士が裁判所や相手方の居住地など、事務所外で業務を行う際に発生する費用です。 |

その都度

※弁護士事務所によって異なる |

| 実費 |

都度発生 |

弁護士の交通費、切手代、書類の取り寄せ費用などです。 |

その都度

※弁護士事務所によって異なる |

それぞれ解説していきます。

相談料:5,000~1万円程度

弁護士に離婚調停を依頼する際の相談料は5,000〜1万円前後が相場です。相談の時間は30分〜1時間に設定されているケースが多く、長引く場合は延長料金がかかる事務所も多いです。

一方で弁護士事務所の中には、初回の相談料を無料に設定しているところもあります。「依頼するかどうかはまだわからないが、まずは相談してみたい」と考えている方は、無料相談が可能な弁護士事務所に足を運んでみると良いでしょう。

ただし、突然訪問してもすぐに対応してもらえるとはかぎらないため、まずは電話などで問い合わせ、日程を決めることをおすすめします。相談日までに相談内容をまとめておくと、与えられた時間を有効に活用できるでしょう。

なお、相談したからといって、必ずその事務所に依頼しなければならないわけではありません。たとえば、複数の事務所で無料相談を受け、弁護士の対応や自分との相性、費用感などを比較したうえで依頼する事務所を決定することも可能です。

着手金:20~50万円程度

弁護士に離婚調停を依頼する際の着手金は20〜50万円前後です。着手金とは、弁護士に依頼する際に必ずかかる費用であり、結果にかかわらず発生します。

親権争いや財産分与争いなど、事案の難易度が上がる場合は費用が高額になるケースもあります。

注意点は、着手金が安いからといって、それだけで飛びつかないことです。着手金が安い代わりに他の名目で費用がかかり、トータルすると思ったより高額になるケースなどもあります。

たとえば、報酬金の割合や日当などが、相場より高めに設定されているかもしれません。また離婚調停について依頼した後に離婚裁判へ発展し、引き続き同じ弁護士事務所へ依頼する場合、裁判対応について別途着手金が発生する事務所もあります。

離婚についての争いのフェーズを移行する場合、協議→調停への移行、調停→裁判への移行でそれぞれあらたに着手金がかかるのが一般的です。ただし、移行の追加費用は割引サービスが適用されるところも多いです。たとえば、「調停から裁判への移行なら本来の裁判対応の着手金40万円を半額20万円にする」といったケースが挙げられます。

費用については相談の段階で詳細を確認し、弁護士の対応はどうか、きちんと説明してくれるかといった他の要素とあわせてしっかり検討することが大切です。

報酬金:30~100万円程度

報酬金とは、離婚の成立や慰謝料請求、親権獲得などの希望が叶った際に発生する費用で、いわゆる成功報酬です。離婚条件などによって異なりますが、30〜100万円程度が一般的とされています。

事務所によって報酬金の設定は異なりますが、下記を目安にするとおおよその価格を把握できるでしょう。

- 離婚成立:20万~30万円程度

- 養育費の請求:2~5年分の養育費×10~20%程度

- 親権の獲得:10万円~20万円程度

- 財産分与:得られた利益の10~20%程度

- 慰謝料の請求:獲得した慰謝料の10〜20%程度

- 婚姻費用の請求:獲得した婚姻費用の10%〜15%程度

離婚成立や親権の獲得など事案の達成は「定額」、養育費や財産分与、慰謝料など実際にお金が発生する事案は「得られた金銭 × 一定の割合」で報酬金が決まるケースが多いです。

内容や結果によっては高額の報酬金がかかることもあります。要するに、報酬金は個々の事情によって金額が上下しやすいため、報酬金の平均費用についての情報は参考程度に留めることをおすすめします。

報酬金の報酬体系は、相談の際にしっかり確認しておきましょう。以下では、それぞれの報酬金について、詳しく解説していきます。

弁護士活動による紛争解決で得た金銭および金銭以外の利益(権利など)を、「経済的利益」と呼ぶこともあります。

離婚成立:20~30万円程度

離婚が成立した場合の報酬金は、20~30万円程度といわれています。慰謝料や財産分与、養育費とは異なり、定額に設定している事務所がほとんどです。事務所によっては、10万円程度の報酬金に設定している場合もあります。

養育費の請求:2〜5年分の養育費×10〜20%程度

養育費に関する報酬金は、「相手方と取り決めた養育費の金額×2〜5年分の10〜20%」として設定されるのが一般的です。

たとえば、「3年分の養育費×10%」を報酬金としている事務所で、毎月8万円の養育費を獲得できた場合は、下記のような報酬金となります。

・養育費:毎月8万円

・報酬金:28万8,000円

(8万円×36ヵ月×10%=28万8,000円)

なお、養育費の平均金額は「母子世帯では5万485円」「父子世帯では2万6,992円」です。ただし、相手の収入状況や生活事情に応じて請求できる養育費は異なるため、弁護士に適正な金額を算出してもらうことが望ましいでしょう。

参考:令和 3年度 全国ひとり親世帯等調査結果

養育費の計算式や金額例については、下記の記事も参考にしてみてください。

親権の取得:10〜20万円程度

親権を取得する場合の報酬金は10〜20万円程度です。

ただし、依頼する事務所によっては基本となる報酬金が決まっており、得られた利益に応じてさらに追加報酬金がかかるケースもあります。

基本となる報酬金+追加報酬金がかかるケースの費用例は以下のとおりです。

・基本となる報酬金:20万円

・追加報酬金:20万円

・合計:40万円

どのような報酬体系をとっているかは事務所によって異なります。事前に確認しておきましょう。

子連れ離婚や親権については、下記の記事も参考にしてみてください。

財産分与:得られた利益の10〜20%程度

財産分与を獲得できた場合の報酬金は、得られた利益の10〜20%程度です。

財産分与で500万円の利益を得た場合の費用例は以下のとおりです。

・財産分与で得られた利益:500万円

・報酬金:50万円

(500万円×10%=50万円)

ただし依頼する事務所によっては、「20〜60万円」というように報酬金の金額が固定されている場合もあります。

財産分与の対象となるもの・ならないものについては、下記の記事で詳しく紹介しています。

慰謝料の請求:獲得した慰謝料の10〜20%程度

慰謝料を請求する場合の報酬金は、獲得した慰謝料の10〜20%程度です。

250万円の慰謝料を獲得した場合の費用例を見てみましょう。

・慰謝料:250万円

・報酬金:50万円

(250万円×20%=50万円)

慰謝料については、下記の記事も参考にしてみてください。

婚姻費用の請求:獲得した婚姻費用の10%〜15%程度

婚姻費用を請求する場合の報酬金は、獲得した婚姻費用の10〜15%程度です。「2〜3年分の婚姻費用×10%」というような料金設定をしている事務所もあります。

そのほか、基本となる報酬金があらかじめ決まっており、得られた利益に応じてさらに追加報酬金がかかるケースもあります。

「2年分の婚姻費用×10%」を報酬金と設定している事務所で、月額5万円の婚姻費用を獲得した場合の費用例を見てみましょう。

・婚姻費用:毎月5万円

・報酬金:12万円

(5万円×24ヵ月(2年分)×10%=12万円)

基本となる報酬金+追加報酬金(2年分の婚姻費用×15%)が発生する事務所に依頼した場合の費用例は以下のとおりです。

・基本となる報酬金:20万円

・婚姻費用:120万円(月額5万円×24ヵ月)

・報酬金:38万円

(20万円+120万円×15%=38万円)

このように、依頼する事務所によって費用は大きく異なることがあります。無料相談の時点でよく確認しておくことをおすすめします。

日当:3~5万円程度

弁護士費用における日当は3万円〜5万円程度です。日当とは、弁護士が裁判所に出頭するごとに発生する費用のことです。

日当に関しては半日か1日かによっても金額が異なりますが、半日であれば請求されない場合も多いです。事務所によっては着手金に含まれていることもあります。

実費:都度発生

実費とは弁護士の交通費、切手代、書類の取り寄せの費用などを指します。調停に弁護士の同席を依頼し、さらに調停を行う裁判所が遠方といった場合は、交通費が高額になることが予想されます。

事務所によって実費の取り扱いは異なるため、依頼前に確認しておくことをおすすめします。

離婚調停の弁護士費用に幅がある理由

離婚調停の弁護士費用に幅がある理由は、「事務所ごとに弁護士費用を決められるから」「争点の数・組み合わせなどで着手金・報酬金が左右されるから」です。

弁護士費用は事務所ごとに自由に決められるから

離婚調停を始めとするさまざまな事案対応における弁護士費用は、それぞれの弁護士事務所が独自に決定しています。「親権獲得に力を入れている」「着手金を安めにして依頼ハードルを下げている」「離婚を請求された側なら少し安くなる」といった、弁護士事務所それぞれの特色が色濃く反映されています。また、弁護士費用は依頼する内容が複雑になるほど高額で設定されているケースが多いです。

とはいえ、報酬の基準がまったくないかと言われるとそうではありません。かつて弁護士報酬については、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」にて定められました。報酬基準は2004年4月1日に廃止となり報酬の自由化がおこなわれたものの、おおまかな料金設定は当該報酬基準を基にしているケースが一般的です。

一般的な調停・訴訟事件や離婚事件の基準は次の通りです。

|

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準の一部

|

金額

|

|

法律相談等(初回市民法律相談料)

|

30分ごとに5,000~1万円

|

|

法律相談等(一般法律相談料)

|

30分ごとに5,000~2万5,000円

|

|

訴訟事件着手金(家事審判事件など含む)

|

事件の経済的な利益の額が

・300万円以下の場合:経済的利益の8%

・300万円超~3000万円以下の場合:5%+9万円

・3,000万円超~3億円以下の場合:3%+69万円

・3億円を超える場合:2%+369万円

※着手金の最低額は 10万円

|

|

訴訟事件報酬金(家事審判事件など含む)

|

事件の経済的な利益の額が

・300万円以下の場合:経済的利益の16%

・300万円超~3000 万円以下の場合:10%+18万円

・3,000万円超~3億円以下の場合:6%+138万円

・3億円を超える場合:4%+738万円

※着手金の最低額は10万円

|

|

調停事件着手金・報酬金(家事審判事件など含む)

|

・訴訟事件に準じる

・それぞれの額を2/3に減額が可能

・交渉から調停、または交渉や調停から訴訟そのほか事件を受任するときは訴訟事件の1/2

※着手金の最低額は10万円

|

|

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準の一部(離婚事件の場合)

|

金額

|

|

調停事件着手金および報酬金

|

・それぞれ20万~50万円の範囲内

・交渉から調停を受任するときの着手金は上記の1/2

・財産分与や慰謝料などの請求は一般の調停・訴訟事件の基準金額に基づく

・依頼者の経済的資力や事案の複雑さなどを考慮して増減額が可能

|

|

訴訟事件着手金および報酬金

|

・それぞれ30万~60万円の範囲内

・調停から訴訟を受任するときの着手金は上記の1/2

・財産分与や慰謝料などの請求は一般の調停・訴訟事件の基準金額に基づく

・依頼者の経済的資力や事案の複雑さなどを考慮して増減額が可能

|

弁護士費用を確認する際は、報酬基準と照らし合わせて判断するのも効果的です。報酬基準は各弁護士事務所の公式サイトなどで公開されていることが多いため、一度チェックしてみることをおすすめします。

争点の数や組み合わせなどによって着手金や報酬金が左右されるから

弁護士に離婚調停を依頼する場合の費用は「50万円~100万円程度」などでも少し触れた通り、弁護士費用は依頼する争点の数や組み合わせによって左右されます。事案の争点の数が多いほど、着手金や報酬金は増えるのが一般的です。

たとえば離婚成立に加えて慰謝料・養育費について対応を依頼すれば、離婚・慰謝料・養育費の3つの着手金や、慰謝料・養育費を獲得した分の報酬金が発生する可能性があります。

とくに報酬金は家庭ごとの事情や悪質性・違法性の大小によっても金額が大きく変動することから、調査内容や弁護士事務所によって平均費用も異なるケースが多いです。慰謝料や財産分与など請求額が高くなりがちな事案の組み合わせだと、一般的にかかる費用よりも高額になる可能性がより上がります。

さらに、あなたが有責配偶者(離婚の原因を作って婚姻関係を破綻させた側)であるときは、報酬を高く設定している弁護士事務所も存在します。

離婚調停における弁護士費用をシミュレーション

ここからは、離婚調停において発生する弁護士費用について、事例別にシミュレーションをおこないました。料金の設定は次の通りです。

| 弁護士費用の設定 |

金額 |

| 相談料 |

1万円 |

| 着手金 |

離婚、養育費、慰謝料請求対応含め33万円 |

| 報酬金 |

・離婚成立:22万円

・養育費請求:2年分の養育費×15%

・慰藉料請求:獲得した慰謝料15% |

| 移行関係の費用 |

・協議から調停への移行:11万円(協議依頼は26万円)

・調停から裁判への移行:22万円 |

今回のシミュレーションでは、日当や実費などは含まずに計算しています。

離婚のみを請求した場合

離婚のみを請求した場合、離婚成立の有無に関する費用のみが発生します。今回のケースで事前相談を含めた場合だと、発生する費用は次の通りです。

- 離婚調停のみを依頼し成立しなかった:1万円+33万円=34万円

- 離婚調停のみの依頼で離婚が成立した:1万円+33万円+22万円=56万円

- 協議から離婚調停へ移行し成立した場合:1万円+26万円+11万円+22万円=60万円

離婚することは既に決まっており慰謝料や養育費のみが争点だった場合

離婚は決定していて、慰謝料や養育費のみを調停で求めるときは、慰謝料・養育費に関する部分のみの費用がかかります。今回のケースは離婚、養育費、慰藉料請求はまとめて33万円であるため、着手金33万円+養育費・慰謝料の報酬金がかかります。

養育費が月5万円、慰謝料が200万円と仮定したときに発生する費用は次の通りです。

- 養育費のみが成立した:33万円+(5万円×24か月×15%)=51万円

- 慰謝料のみが成立した:33万円+(200万円×0.15)=63万円

- 養育費・慰謝料ともに成立した:33万円+18万円+30万円=81万円

「思ったよりも高い」と感じる人もいるかもしれませんが、弁護士に依頼しなければそもそも養育費月5万円・慰謝料200万円が得られない、もしくは大幅減額となっていた可能性も考えられます。とくに養育費は原則として子どもが20歳になるまで発生すると想定すると、10歳の子どもで5万円×120か月=600万円にもなります。

弁護士に調停を依頼すべきかどうかは、「長期的に得られる利益」を見据えたうえで、弁護士費用との比較して判断することが大切です。万が一、相手が養育費や慰謝料を支払わないトラブルが発生しても、事情を把握した同じ弁護士にスムーズな法的対応をお願いできるメリットも考慮するとよいでしょう。

離婚裁判にまで発展した場合

今回の事例だと、離婚調停では離婚が成立せず離婚裁判にまで発展したときは、追加着手金である22万円が発生します。今回の事例の調停着手金は33万であるため、着手金の合計は55万円です。前述した養育費や慰謝料を同じ事案で獲得できたときは、養育費の報酬金18万円と、慰謝料の報酬金30万円を支払います。

離婚協議、離婚調停、離婚裁判まで同じ弁護士に一括で依頼したときは、100万円近くかかることも想定されるでしょう。同じ弁護士に依頼すれば着手金の割引サービスが期待できるうえに、安心感・信頼感が得られるので、よほど信頼できない弁護士でない限りは一括で依頼するのがおすすめです。

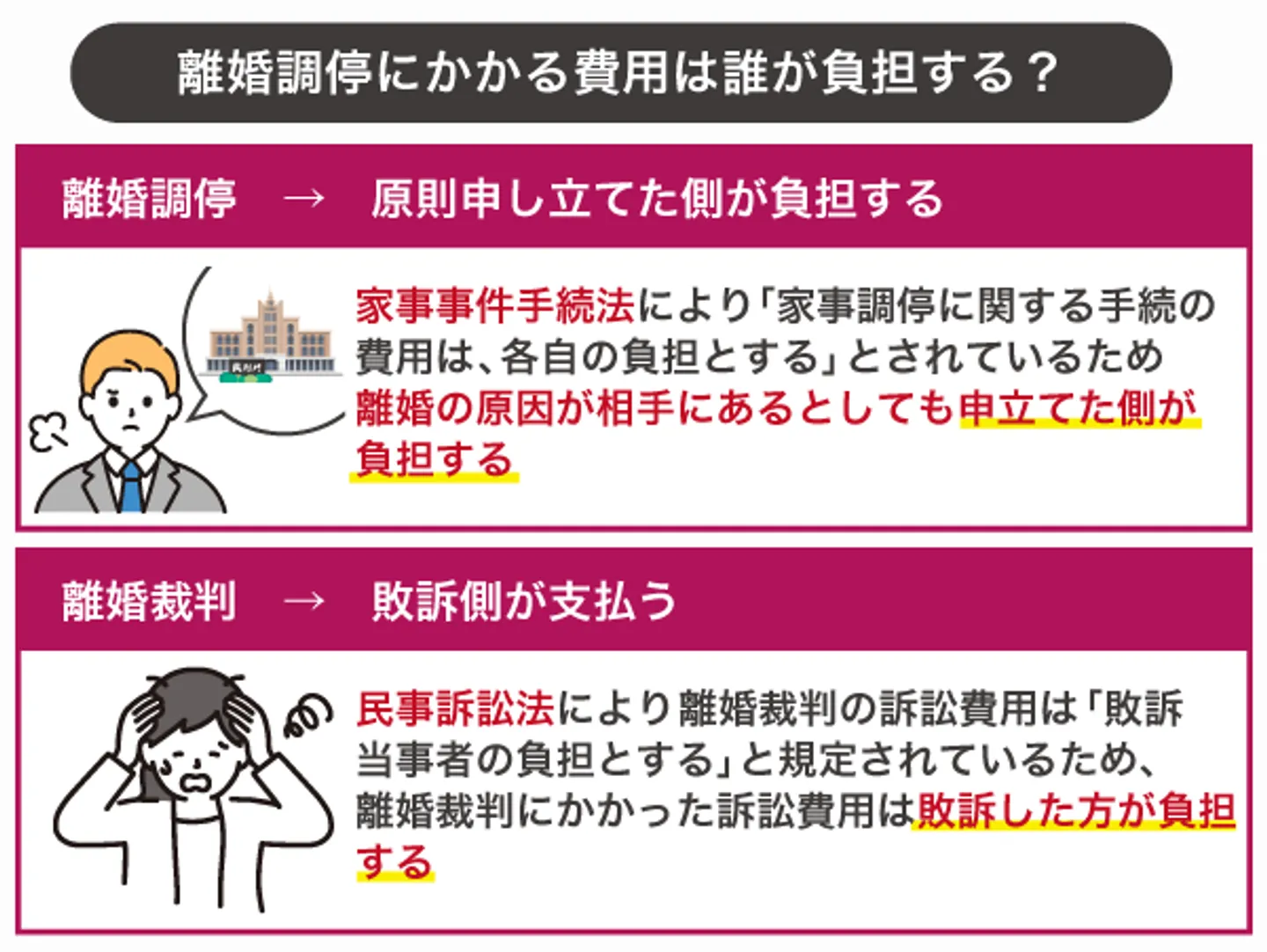

離婚調停にかかる費用は原則として申し立てた側が支払う!弁護士費用や裁判に発展したケースも解説

離婚調停にかかる費用は、基本的には申し立てた側が負担します。一方で、離婚裁判に発展した場合は敗訴した側が負担します。

ここでは、離婚調停にかかる費用を「誰が支払うか」について解説します。

- 相手方には支払義務がないため、原則申し立てた側が支払う

- 離婚裁判に発展した場合の裁判費用は、いったん原告が支払うが最終的に敗訴側が支払う

とはいえ、離婚調停はあくまで話し合いであるため、双方の合意があれば費用の負担割合を柔軟に決められます。以下では、あくまで一般的なケースを解説します。

裁判所に支払う手続きは申し立てた側が負担

離婚調停にかかる費用は、基本的には申し立てた側が全額自己負担で支払います。家事事件手続法により、離婚の原因が相手方にあったとしても、「家事調停に関する手続の費用は、各自の負担とする」と定められているためです。

離婚調停にかかる費用を負担してもらうよう相手方と交渉することは可能ですが、相手方に支払う義務はないため合意を得ることは難しいでしょう。

ただし、相手方が早期の離婚を望んでいるなら、取引が成立する可能性もあります。そのほか、財産分与の金額に上乗せされるパターンや、解決金という名目で合意できるケースも挙げられます。

なお、弁護士費用については、離婚調停を申し立てた側・申し立てられた側に関係なく、弁護士に依頼した人自身が負担するのが原則です。

調停費用の場合と同様に、費用の支払いについて相手方と交渉すること自体は可能ですが、相手方に支払う義務はありません。負担してもらえない可能性のほうが高いでしょう。

参考:家事事件手続法第28条

発生する弁護士費用は依頼した人が負担

離婚調停で発生する弁護士費用は、原則として依頼した人の全額負担です。相手から離婚調停を申し立てられたケースで弁護士に依頼する際も、依頼者が費用を全額負担します。離婚裁判について弁護士に依頼する際も同様です。

弁護士費用は訴訟費用に含まれないため、全額自己負担となるのが基本です。ただし、不貞行為などの不法行為により慰謝料(損害賠償請求)を求めるケースでは、例外的に弁護士費用の一部を相手に請求できる場合もあります。

請求できる金額は、判決で言い渡された損害賠償額の10%程度が目安です。

離婚裁判に発展した時の費用は敗訴側が支払う

民事訴訟法では、離婚裁判の訴訟費用について「敗訴当事者の負担とする」と規定されています。つまり離婚裁判(訴訟)にかかった訴訟費用は、基本的に敗訴した方が負担するということです。

勝訴したのがこちらであれば、訴訟費用はすべて相手方の負担です。全面的に勝訴した場合は、判決後に訴訟費用を一括で相手方に請求できます。

ただし、離婚裁判において、一方の言い分のみが認められる「全面的勝訴」となる可能性はそこまで高くありません。多くのケースでは「一部勝訴(一部敗訴)」となるため、その割合に応じて裁判費用を按分することになります。

それぞれの負担割合については判決とともに言い渡され、被告は自分の負担割合に応じた裁判費用を原告に支払います。

注意点は、判決が言い渡されるまではどちらが敗訴するかがわからないため、訴訟提起時・訴訟継続中に発生した費用については、原告が一時的に負担する必要がある点です。また、収入印紙代や切手代といった実費についても、いったん原告側が負担します。

参考:民事訴訟法第61条

離婚調停が長引くときは弁護士費用が高くなることがある

離婚調停が長引いたとしても、弁護士へ支払う着手金や報酬金は原則として同額です。しかし、離婚調停が長引いて期日が増えると、その分だけ弁護士費用のうち日当や交通費などが発生します。離婚調停の期日は1か月~1か月に1回のペースであるため、調停が1年程度まで長引くと期日は8~12回ほどになるでしょう。

また離婚裁判まで発展した場合も、前述した追加の着手金が発生することから、「裁判になるまで複雑化して長引いたら弁護士費用が高くなる」とも言えます。

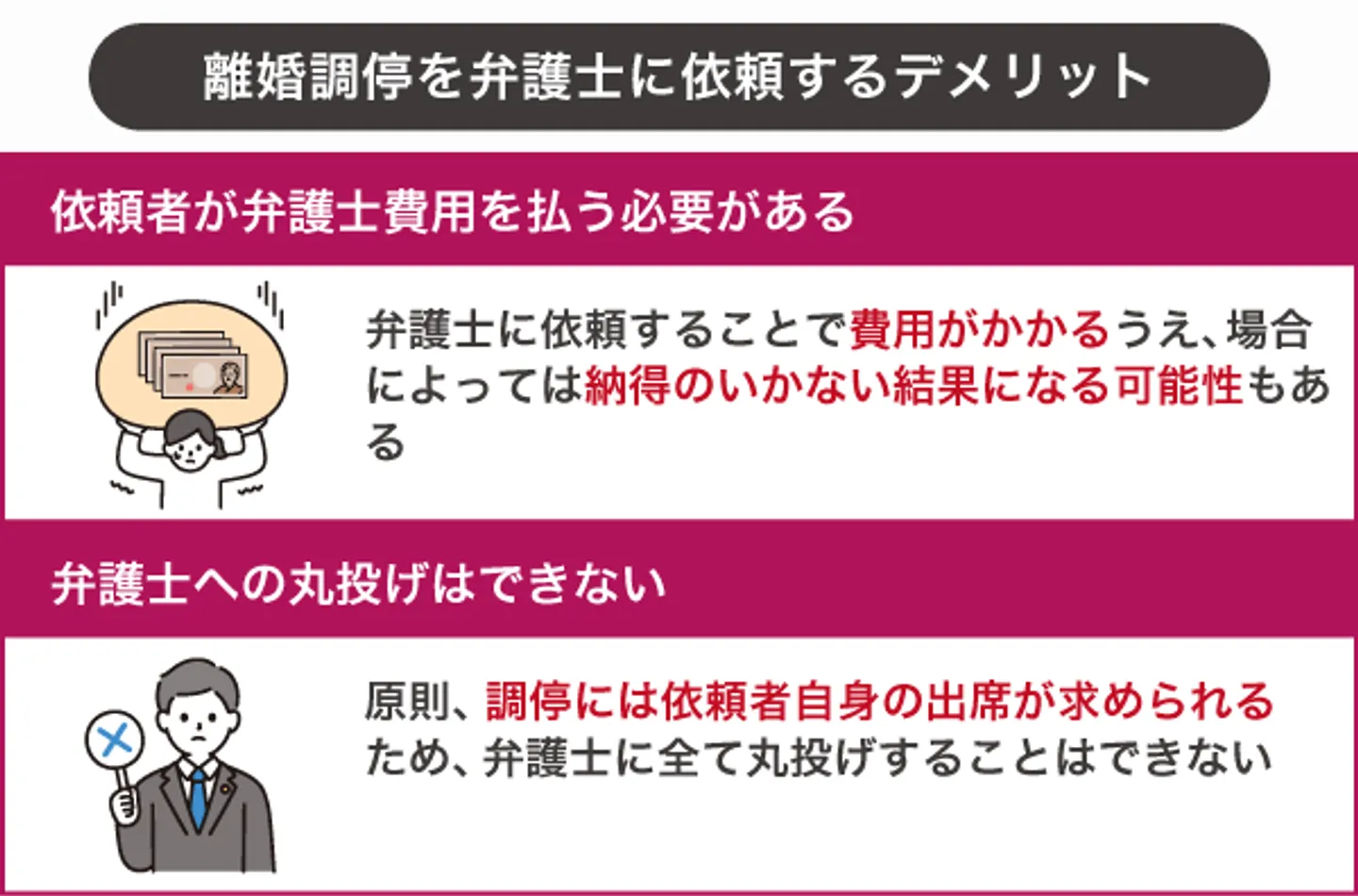

望んだ結果にならなくても費用は発生する

弁護士に弁護士費用を支払って依頼したとしても、依頼者の望み通りの結果が出るとは限りません。希望より離婚成立までの期間が長くなる、そもそも離婚が成立しない、慰謝料や養育費が思ったより少ないなどの結果に終わる可能性も十分にあります。

しかし、たとえ望んだ結果にならなくても着手金を設定している弁護士事務所には、着手金分のお金を支払う必要があります。また、養育費や慰謝料請求などで目標額に達しなかったときでも、得られた利益の分だけ報酬金を支払うのが原則です。

離婚調停について弁護士へ依頼する際には、結果にかかわらず数十万円程度の支出があると想定しておきましょう。さらに弁護士費用を支払ったとしても、調停成立の意思確認や裁判所からの呼び出しといったあなたがすべき対応については弁護士に任せられないため、離婚調停のすべてを丸投げはできないと知っておいてください。

離婚調停の弁護士費用を抑えるコツ

弁護士に依頼したくても、費用がネックになってしまう方も多いのではないでしょうか。そこで、「離婚調停の弁護士費用を抑えるコツ」をご紹介します。具体的には以下のとおりです。

- 複数の弁護士事務所から見積もりを出してもらう

- 法テラスの民事法律扶助制度を活用する

- 相談料や着手金がかからない事務所に相談する

- 問題が複雑化する前に早めに弁護士へ相談する

- 弁護士選びは得意分野・実績や評判を確認する

それぞれ解説していきます。

複数の弁護士事務所から見積もりを出してもらう

弁護士事務所によって料金体系が異なるため、実際に支払う費用にも違いが出ます。金額の妥当性を確認するためにも、複数の弁護士事務所から見積もりを出してもらい、料金を比較してみましょう。また、料金の内訳を比較することで、事務所ごとの方針も理解しやすくなります。

単に費用が安いか高いかだけでなく、弁護士の実績・得意分野・人柄を確かめることも大切です。あくまで金額面は判断材料の1つとして捉えるようにしましょう。

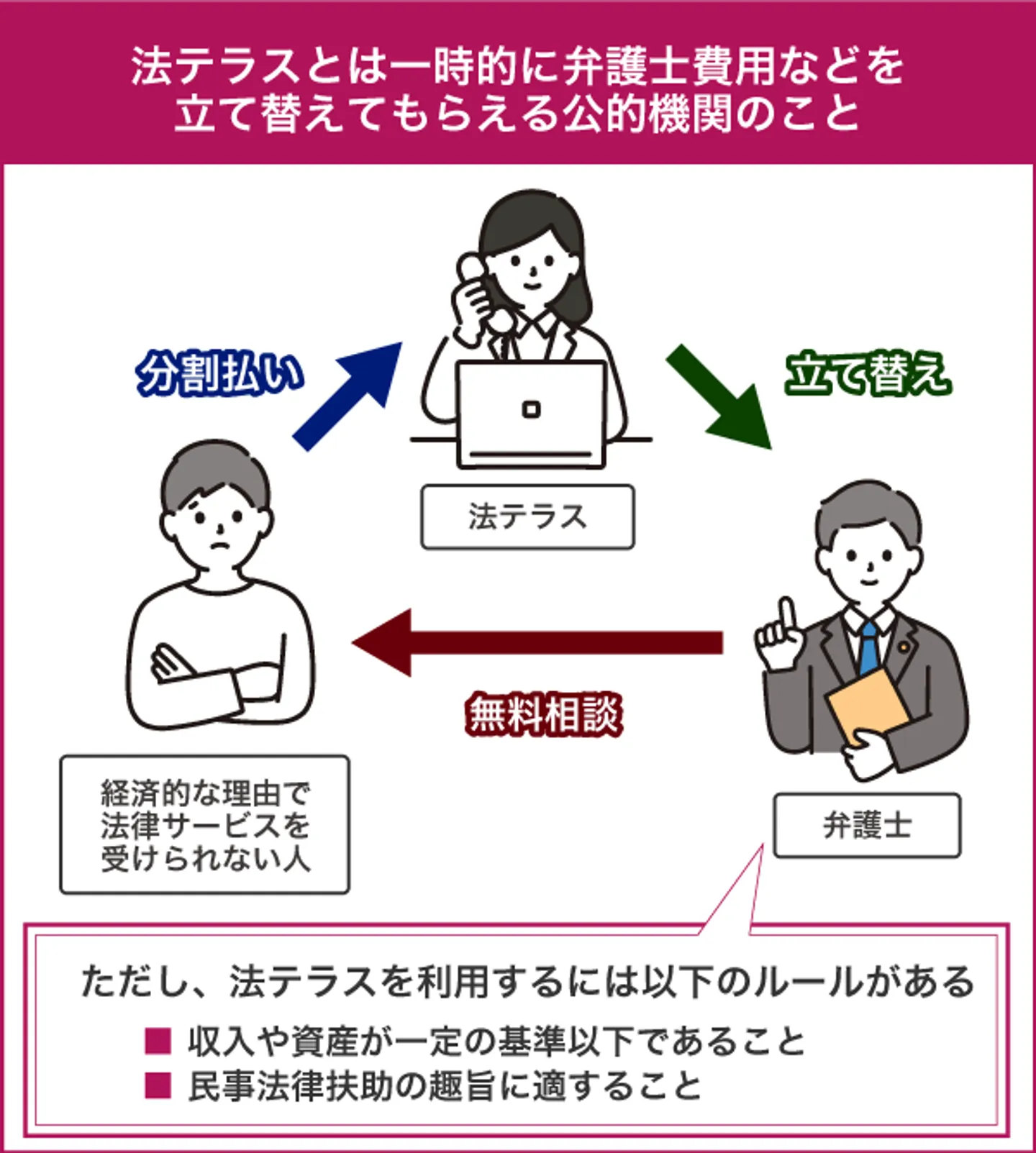

法テラスの民事法律扶助制度を活用する

弁護士費用が用意できない場合は、法テラスの「民事法律扶助業務」を活用するのも有効です。

民事法律扶助業務とは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行う業務です。

引用元 民事法律扶助|法テラス

弁護士費用を立て替えてもらえるため、「手元にまとまったお金がなく、着手金などの支払いが難しい」といったケースでも弁護士への依頼が可能となります。

立て替えてもらった費用は、月額5,000円~1万円程度に分割して無理なく返済ができます。

ただし、法テラスを利用する場合は「収入や資産が一定の基準以下」「勝訴の可能性がある」「報復や宣伝目的ではない」などの要件を満たす必要があります。法テラスの利用の可否については、居住地の法テラスで確認してみてください。

参考:お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス

法テラスの利用や収入や資産の目安については、下記の記事でも詳しく解説しています。

相談料や着手金がかからない事務所に相談する

無料相談や着手金無料の事務所に依頼することで、費用をある程度抑えられます。着手金無料の完全成功報酬型の事務所に依頼すれば、初期費用をかけずに済むでしょう。

ただし、着手料を無料や低額に設定している事務所に依頼する場合は、成功報酬の金額に注意する必要があります。着手金がかからない、または安い分、成功報酬の金額が大きく設定されている可能性があるためです。

初期費用は抑えられても、最終的に手元に残る金額が少なくなってしまうリスクがあることを理解しておきましょう。

問題が複雑化する前に早めに弁護士へ相談する

離婚問題が複雑化する前に、早めに弁護士へ相談することも弁護士費用を抑えるコツです。

もし問題が複雑化してから相談すると、事件解決の難易度が上がって必要な費用が増える可能性があります。不倫やDVの証拠集めや権利関係の確認などにかかる実費も、より多く必要となるでしょう。早い段階で相談すれば問題がシンプルになりやすく、各種費用が安く済んだり短期間で解決できたりなどの可能性が上がります。

また、早い段階で相談すれば離婚調停をしなくても離婚協議の時点で問題を解決できるかもしれません。離婚協議の話し合いで解決するなら、家庭裁判所での手続きや話し合いも必要なくなります。一般的には離婚協議にかかる費用のほうが離婚調停よりも安くなっているため、離婚協議にうちに解決することが、ある意味で離婚調停にかかる費用を抑える方法とも言えるのです。

日本の離婚の約9割は、協議離婚で成立しています。ほとんどが協議離婚で別れていることを考えると、離婚調停に入る前の協議の段階での解決を目指すのは理にかなっています。

弁護士選びは得意分野・実績や評判を確認する

離婚調停について依頼する弁護士選びは、弁護士事務所の得意分野や実績、評判を確認しましょう。もし依頼したい事案の経験がない弁護士に頼んでしまうと、スムーズに問題が解決できずに余計な費用がかかる可能性があります。

実力不足・分野違いの弁護士に依頼して離婚成立や慰謝料請求などがいずれも失敗すれば、得られる利益がすべてなくなるうえに弁護士費用の支払いが発生します。そのため、離婚関係を依頼する弁護士選びは費用を抑えるうえで重要なポイントと言えるでしょう。

当サイト「ツナグ離婚弁護士」なら、離婚問題についての専門知識や経験を持った470以上の弁護士のなかから、あなたにピッタリの弁護士を無料で探せます。都道府県や依頼内容での絞り込み検索や各弁護士事務所の特徴についてのコラム記事閲覧もできるため、ぜひ離婚弁護士選びにご活用ください。

→ツナグ離婚弁護士の利用はこちらから!

離婚調停を弁護士に依頼したほうがよいケース

「離婚調停の対応を弁護士に依頼すべきか迷っている」という人向けに、離婚調停を弁護士に依頼したほうがよいケースをまとめました。ぜひ参考にしてください。

<離婚調停を弁護士に依頼したほうがよいケース>

- 可能な限り相手と直接やり取りをしたくない

- 離婚成立だけでなくよい条件での慰謝料や養育費などを獲得したい

- 相手が弁護士を付けている

可能な限り相手と直接やり取りをしたくない

「身体的・暴力的なDVをしてくる」「脅迫・恐喝をしてくる」など、身の安全を脅かす配偶者だった場合、1人だけですべて対応すると怒りや恐怖が原因で冷静な判断ができなくなるリスクが存在します。話し合いが重要となる離婚調停において、心理的な負担が大きいと冷静になれず、望まない結果で合意するはめになるかもしれません。

そこで弁護士に対応を依頼すれば家庭裁判所での同席や、調停委員とのやり取り代理などをしてくれるため、相手の理不尽な要求や威圧的な態度にも適切に対応してくれます。また、あなたが感情的になったり誤った発言をしたりなどで不利になる失言をしてしまうのを、弁護士が未然に防いでくれるようになります。

離婚成立だけでなくよい条件での慰謝料や養育費などを獲得したい

離婚調停のなかでよりよい条件で慰謝料や養育費などを獲得したいときも、弁護士への依頼をおすすめします。弁護士なら専門知識や経験などを基に法的に妥当な慰謝料・養育費などを算出し、根拠を持って相手へ主張できるからです。明確な根拠による主張なら、こちら側の希望する金額も認められやすくなるでしょう。

相手が弁護士を付けている

相手が弁護士を付けて離婚調停に臨んでくるときは、こちらも弁護士を用意することを推奨します。相手が弁護士を付けることは、本記事で紹介した弁護士へ依頼するメリットの恩恵を受けていることと同義です。

弁護士を付けずに自分だけで離婚調停に挑んでしまうと、自分1人の力だけで相手弁護士の主張に対抗しなければなりません。相手は法律のプロであるため、一般の人だけで対応するとうまくやりこめられて、不利な条件で調停が成立する可能性が高くなります。

まとめ

離婚調停の手続きにかかる費用は3,000円程度で済むものの、弁護士に依頼する場合は50~100万円と大きな費用を要します。

しかし、弁護士に依頼することで、自分にとって有利な条件で離婚をまとめられる可能性が高まり、手続きの手間や時間なども減らせます。精神的負担の軽減にもつながるため、できるだけ弁護士に依頼するのが良いでしょう。

費用面が心配なら、無料相談を通して費用の相見積もりを取ったり、法テラスを利用したりといった方法もあります。まずは、費用面もあわせて弁護士に相談してみましょう。

離婚調停の費用に関するよくある質問

協議離婚ではどれくらいの弁護士費用がかかりますか?

協議離婚の費用相場は、着手金と成功報酬を合わせて20〜60万円程度です。協議離婚では弁護士が中立の立場となり、相場の提示や和解案の提案を行ってくれます。

成功報酬の相場は内容ごとに異なります。弁護士費用の項目ごとの相場は以下の通りです。

| 内容 |

成功報酬の相場 |

| 慰謝料請求 |

獲得金額の10〜20% |

| 財産分与 |

獲得金額の10〜20% |

| 親権の獲得 |

10〜20万円 |

| 養育費の獲得 |

1年分の養育費の10%前後 |

なお、協議離婚に基づく公正証書を作成した場合、5,000〜2万3,000円程度の費用が必要です。

公正証書は、約束が守られず訴訟を提起した場合に有力な証拠となります。また、養育費などの支払いが滞ったときに差し押さえが可能になる「強制執行認諾文言」を記載することもできるため、お金を受け取る側の方が安心して協議離婚の条件に合意できます。

協議離婚の費用については、下記の記事も参考にしてみてください。

裁判離婚ではどれくらいの弁護士費用がかかりますか?

離婚裁判の弁護士費用は70〜110万円程度が相場です。ただし、離婚調停から継続して同じ弁護士が受任するか、離婚裁判から新たに弁護士が受任するかによって弁護士費用は異なります。同じ弁護士に引き続き依頼する場合、事務所によっては裁判での着手金を0円にしてもらえることもあります。

離婚調停が不成立となった場合、離婚裁判を提起するのが一般的な流れです。離婚裁判では、裁判官が原告・被告の主張や立証を踏まえて、離婚可否や離婚条件を提示してくれます。そのため、当事者同士での話し合いで結論が出ない問題でも解決できる可能性があります。

離婚調停から継続して同じ弁護士が受任する場合

離婚調停から継続して同じ弁護士が受任する場合の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

- 離婚裁判の着手金:0~20万円

- 離婚成立時の報酬金:30〜40万円

- 合計:30〜60万円

離婚調停のあと離婚裁判に発展したケースの弁護士費用は、70〜110万円程度が相場です。

ただしこの金額は、離婚の可否のみを争う場合です。離婚慰謝料や財産分与についても争うなら、得られた金額の10〜20%程度の報酬金が発生します。

請求する慰謝料や財産分与が高額であれば、着手金と報酬金を合わせて100万円を超える弁護士費用が発生する可能性がある点を念頭に置いておきましょう。

離婚裁判から新たに弁護士が受任する場合

離婚裁判から新たに弁護士が受任する場合の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

- 着手金:30〜40万円

- 離婚成立時の成功報酬金:30〜40万円

- 合計:60〜80万円

離婚慰謝料や財産分与について争う場合、得られた金額の10〜20%程度の報酬金が発生します。請求する慰謝料や財産分与が高額であれば、弁護士費用がトータルで100万円を超える可能性がある点にも留意しておきましょう。

裁判離婚の費用については、下記の記事も参考にしてみてください。

費用以外に把握すべき離婚調停のポイントは?

離婚調停において、費用面以外に把握すべきポイントは以下のとおりです。

- 離婚調停を有利に進めるための事前準備を行う

- 平均3~6カ月の期間がかかることを覚悟する

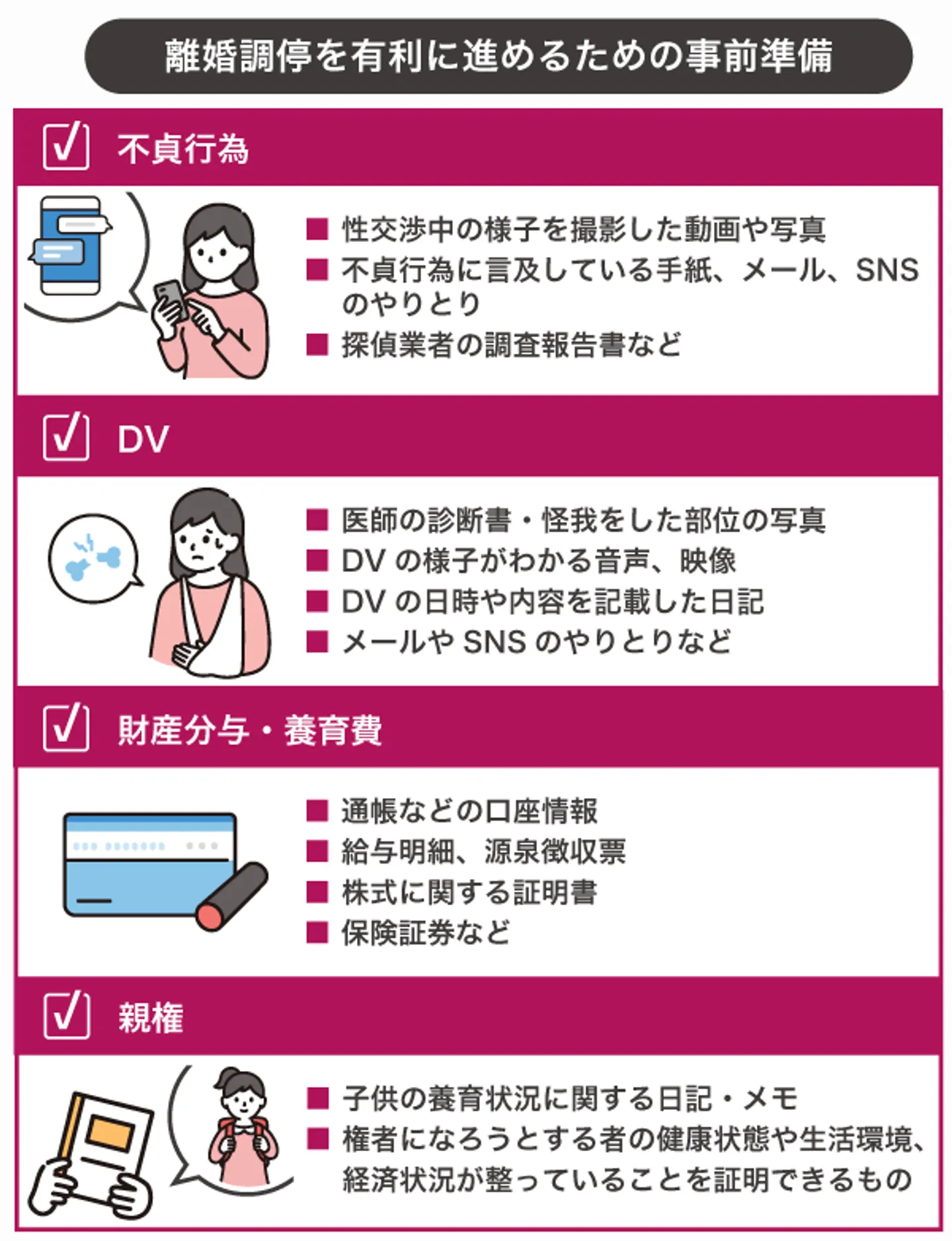

離婚調停を有利に進めるための事前準備を行う

離婚調停を有利に進めるためには、事前準備を怠らないことが重要です。

調停では口頭で自分の主張を伝えようとしても上手く伝えられなかったり、伝えた内容に誤解が生じたりする可能性も考えられます。そのため事前に有力な証拠を集めておき、事実関係や時系列を整理しておくようにしましょう。

主張したいことがあるときは以下のような証拠を用意し、その写しを事前に提出しておくことが望ましいです。

| 不貞行為 |

・性交渉中の様子を撮影した動画や写真

・不貞行為に言及している手紙、メール、SNSのやりとり

・探偵業者の調査報告書など |

| DV |

・医師の診断書

・怪我をした部位の写真

・DVの様子がわかる音声、映像

・DVの日時や内容を記載した日記

・メールやSNSのやりとりなど

|

| 財産分与・養育費 |

・通帳などの口座情報

・給与明細、源泉徴収票

・株式に関する証明書

・保険証券など |

| 親権 |

・子供の養育状況に関する日記・メモ(幼稚園の送り迎えをしているなど)

・親権者になろうとする者の健康状態や生活環境、経済状況が整っていることを証明できるものなど

|

調停委員に悪い印象を与えないよう、感情的にならず冷静を保つことも大切です。相手方の問題点を指摘しようとしても、不適切な言葉や一貫性のない発言をしてしまえば、調停委員からの信頼は得られません。

事前に第三者に資料を読んでもらい、整合性の取れている内容か確認を取るようにしましょう。リハーサルを行うことで緊張が和らぎ、自信を持って調停に臨めます。

離婚調停では、主に以下の内容が問われます。

- 結婚に至るまでの経緯

- 離婚を決意した理由

- 現在の夫婦状況

- 子供に関すること

- 夫婦関係が修復できる可能性

- 離婚条件について(財産分与・慰謝料・養育費など)

- 離婚後の生活について

事前に問われることを予想し、話す内容をまとめておくようにしましょう。

離婚調停の前に知っておきたい不利な発言やNG行動については、下記の記事を参考にしてみてください。

平均3~6カ月の期間がかかることを覚悟する

離婚調停にかかる期間は、平均して3〜6カ月です。調停期日の回数は2〜4回程度です。令和5年度の司法統計によると、婚姻関係事件のうち審理期間が1年以内に収まったのは5万8,969件のうち5万1,673件と約87.6%となっていました。

1か月程度で早期終了するケースもあれば数年かかる事案もあるため、どの程度かかるかはケースバイケースといえるでしょう。

そもそも離婚するかどうかで争っている場合、離婚調停は長期化しやすくなる傾向にあります。調停はあくまでも話し合いで解決を目指す手続きであるため、どちらか一方に離婚する意思がなければ、離婚調停は成立しません。

譲歩できる点を相手方に提示したり争点を絞ったりすれば、早期に離婚調停が成立する可能性も見込めます。

離婚調停にかかる期間については、下記の記事も参考にしてみてください。

離婚調停を弁護士に依頼するメリットは?

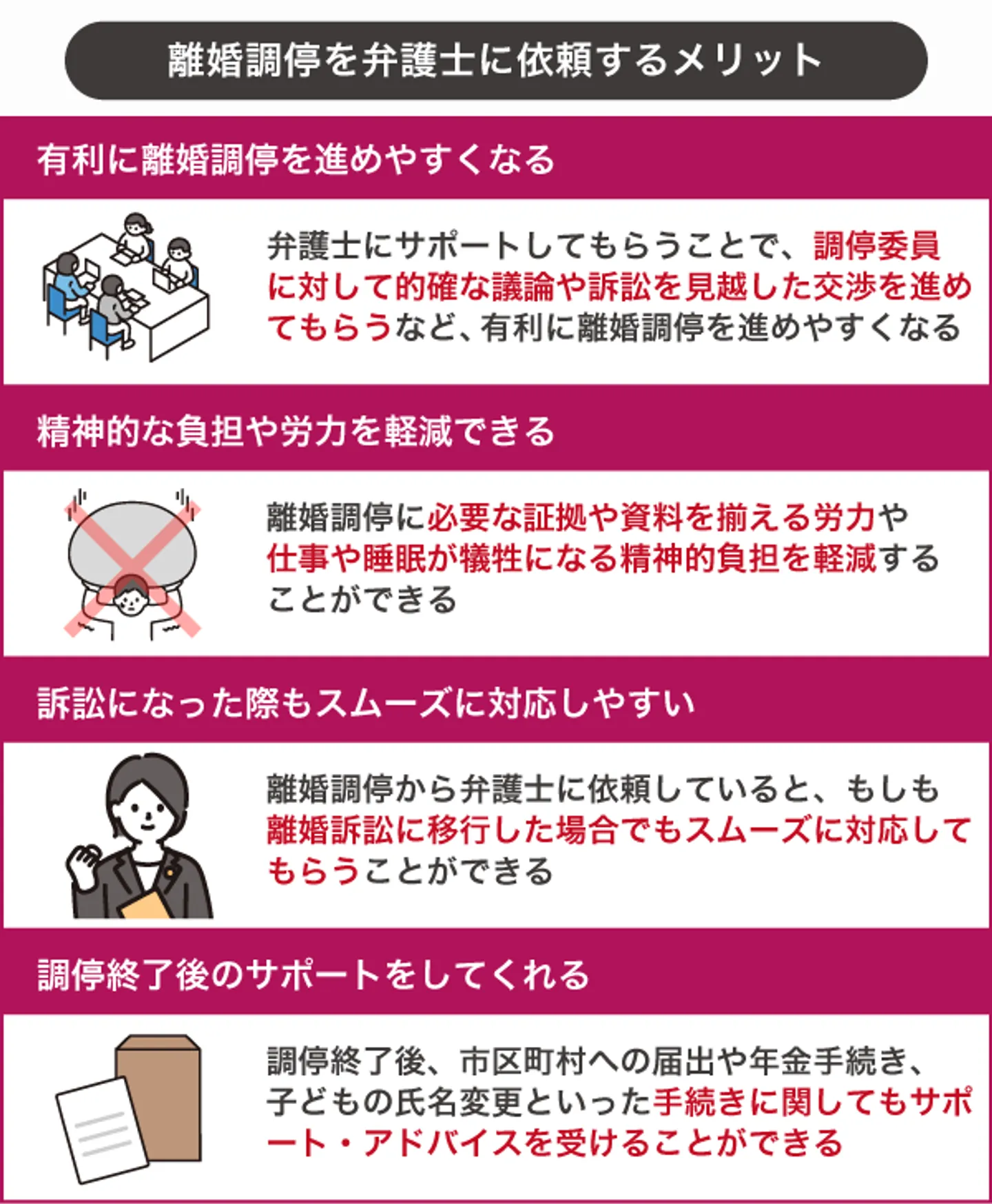

弁護士に離婚調停を依頼するメリットは以下のとおりです。

- 有利に離婚調停を進めやすくなる

- 精神的な負担や労力を軽減できる

- 訴訟になった際もスムーズに対応しやすい

- 調停終了後のサポートをしてくれる

ツナグ離婚弁護士を運営する株式会社Clamppyが実施したアンケート調査でも、「離婚について弁護士に依頼して満足した」と回答したのは96%にも上りました。以下では、メリットついてそれぞれ解説していきます。

有利に離婚調停を進めやすくなる

弁護士が代理人としてサポートしてくれることで、離婚調停を有利に進めやすくなります。

調停では協議や裁判後は異なり、「調停委員に共感してもらえるか」「味方につけられるか」が重要です。離婚問題に強い弁護士に依頼すれば、筋の通った議論を展開し調停委員の納得を得やすくしてくれるでしょう。また、訴訟を見越したうえで交渉を進めてくれるため、長期間にわたる争いにも備えられます。

さらに、弁護士がついていれば「法律の知識がないために不利を被る」といった状況を避けられます。

親権や財産分与、養育費など、調停では合意に向けてさまざまなことを決めなければなりません。

弁護士に依頼せず自分で対応した場合、調停条項に記載された内容が理解できず、不利な内容で合意してしまうリスクが想定されます。法律の知識がなく、相手方に弁護士がついている状況では、優位な状況に立つことは難しいでしょう。

しかし弁護士のサポートを受けることで、調停条項に書かれている意味やリスクなど、十分に納得した上で手続きを進められます。単に調停を成立させるだけでなく、その内容が実現可能なのかどうかについても配慮してもらえるため、費用以上のメリットを得られる可能性があるでしょう。

精神的な負担や労力を軽減できる

法律のプロフェッショナルである弁護士に依頼を行うことで、 精神的な負担を軽減できるのも魅力です。

離婚調停において、必要な証拠や資料を揃えるのは途方もない労力がかかります。自分ですべて対応するとなれば、仕事や睡眠の時間を削るほどの準備が要求されるのが実情です。裁判にまで発展するとなれば、1人で対応しながら優位な状況に立つのは不可能に近いといえるでしょう。

調停に至るまでの準備で疲弊してしまい、早期解決のために自らに不利な条件で合意してしまう事態だけは避けたいものです。弁護士に全面的に作業を任せれば、本業に支障をきたすことなく、調停に自信を持って挑むことができます。

訴訟になった際もスムーズに対応しやすい

離婚調停から弁護士に依頼すると、もし調停が不調に終わり離婚訴訟に移行した場合でも、スムーズな対応が可能です。

調停の段階で弁護士がついていれば、弁護士はすでに当事者の事情を把握しているうえ、調停の時点で訴訟を見越したシミュレーションをしているはずです。そのため、慌てず期日を迎えられるでしょう。

反対に、調停の段階で弁護士がついていない状況では、調停が不成立になってから弁護士を探さなければなりません。一から弁護士に状況を説明しなければならないうえ、知識がないために調停で自分に不利になるような発言をしてしまっている可能性もあります。

そのため、できれば調停を申立てる段階で弁護士に相談することをおすすめします。

調停終了後のサポートをしてくれる

離婚調停で離婚成立した後も、市区町村への届出や社会保険や年金の手続き、子どもの氏名変更などさまざまな手続きが発生します。弁護士がついていれば、離婚後に必要な手続きや手続きの方法についてのアドバイスももらえるでしょう。

また、離婚後に慰謝料や養育費、財産分与といった金銭の支払いが配偶者からある場合、支払いが実際に行われるのか心配な方もいるでしょう。万が一、配偶者から金銭が支払われなかった場合は弁護士に対応をお願いすることも可能です。

離婚調停や離婚におけるさまざまな手続きは、精神的負担に加え、時間と手間を要します。弁護士に依頼すればこれらの負担を軽減できるでしょう。

弁護士に依頼すべきか迷う場合は、下記の記事も参考にしてみてください。

離婚問題専門の弁護士はどうやって探せばよい?

弁護士に依頼するのであれば、離婚調停の実績や経験が豊富な弁護士を探すことをおすすめします。有利な状況を作り出せる可能性が高まるためです。

離婚問題を専門とする弁護士の探し方は以下のとおりです。

- 弁護士会から紹介してもらう

- 離婚問題に強い弁護士検索サイトを活用する

弁護士会から紹介してもらう

弁護士会から弁護士を紹介してもらうのもひとつの手段です。

弁護士会とは、弁護士への指導や連絡、監督を行う目的で構成された法人組織です。強制加入の組織であるため、弁護士登録をするなら弁護士会に所属しなければなりません。

各地域の弁護士会に紹介してもらえるため、信頼性が高いのがメリットです。なお、前述した「法テラス」でも弁護士の紹介を行っています。

ただし、離婚の分野で実績がある弁護士を紹介してくれるとは限らないため、あまり頼りにならないと感じてしまうケースも想定されます。自分で探しても良い弁護士に巡り会えなかったときの手段として、弁護士会や法テラスを検討してみるとよいでしょう。

参考:相談窓口・法制度|法テラス

参考:弁護士紹介センター|東京弁護士会

離婚問題に強い弁護士検索サイトを活用する

「ツナグ離婚弁護士」で離婚問題に強い弁護士を探すのもおすすめです。

ツナグ離婚弁護士では、居住地域や相談したい内容を選択するだけで、多数の弁護士事務所がリストアップされます。さらに、事務所ごとに以下の情報を確認できるため、どのような事務所かをイメージしたうえでコンタクトが取れます。

- 選ばれる特徴

- 相談者へのメッセージ

- 事務所の強み

- 費用

- 事務所情報

- 弁護士情報

「オンライン面談可能」「女性弁護士在籍」といった細かい条件も指定できるため、表示数が多すぎて絞り込めないといった煩わしさもありません。

簡単に自分の条件に合う弁護士を探せるのが最大の魅力です。

離婚調停の申立に必要な書類は?

離婚調停を行う場合は「相手方の住所を管轄する家庭裁判所」に以下の書類を提出し、申し立てを行います。

- 夫婦関係調整(離婚・円満)調停申立書

- 送達場所の届出書

- 事情説明書

- 進行に関する照会回答書

- 夫婦の戸籍謄本

- 収入印紙

- 郵便切手

申し立てが裁判所に受理されると、双方に呼出状が送付されます。お互いが離婚に合意したあとは、以下の条件についても話し合います。

- 財産分与

- 慰謝料

- 親権

- 養育費

- 面会交流の日時・頻度

- 婚姻費用

話し合いが必要な事項が多ければ、その分調停が長引く可能性があります。優先したい条件と妥協できるラインを自分の中で明確にしておくと、合意に至るまでの道筋を立てやすくなるでしょう。

参考:裁判所の管轄区域|裁判所

参考:夫婦関係調整(離婚・円満)調停の申立て|裁判所

離婚調停の流れや期間については、下記の記事を参考にしてみてください。