不貞行為なしでも精神的苦痛に対して慰謝料は請求できる

不貞行為なしでも、配偶者の行動によって精神的苦痛を被った場合、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料とは、不法行為や不当な扱いによって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。

たとえ肉体関係がなくても、配偶者と異性の過度な関わりや不適切なやり取りによって夫婦関係に亀裂が入れば、精神的苦痛を受けたと判断される場合があります。

ここでは、不貞行為や精神的苦痛、慰謝料の定義について解説します。

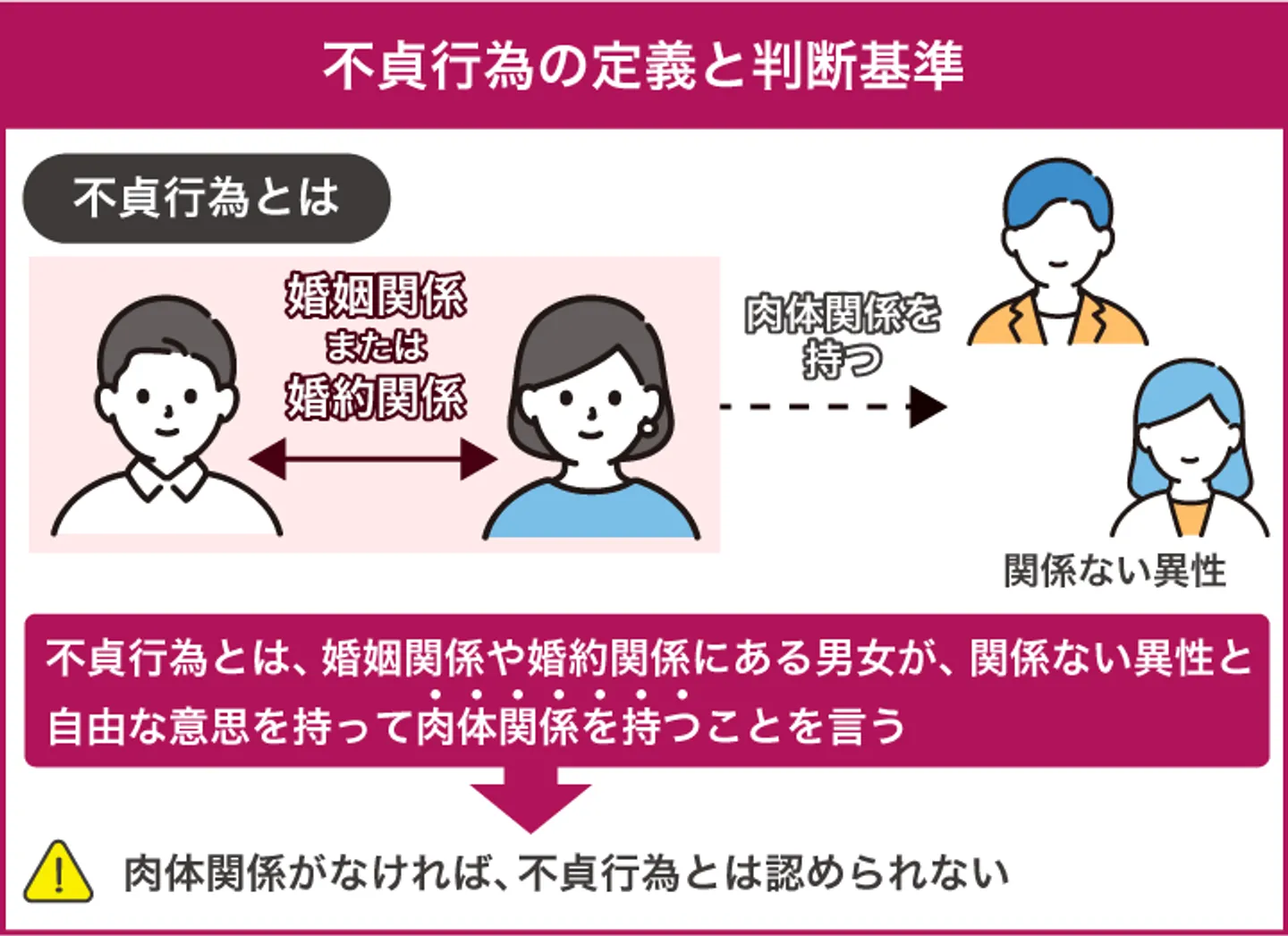

不貞行為の定義と判断基準

不貞行為は民法によって定められている貞操義務に違反することになり、訴訟によって離婚が認められる「法定離婚事由」に該当します。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法 第七百七十条|e-Gov 法令検索

反対に、配偶者と他の異性との間に肉体関係がなければ、不貞行為とは認められません。

そのため、配偶者が他の異性と親しくしたことで精神的苦痛を被った場合でも、裁判においては不貞行為ありの慰謝料相場と同程度の金額を請求するのは難しいでしょう。

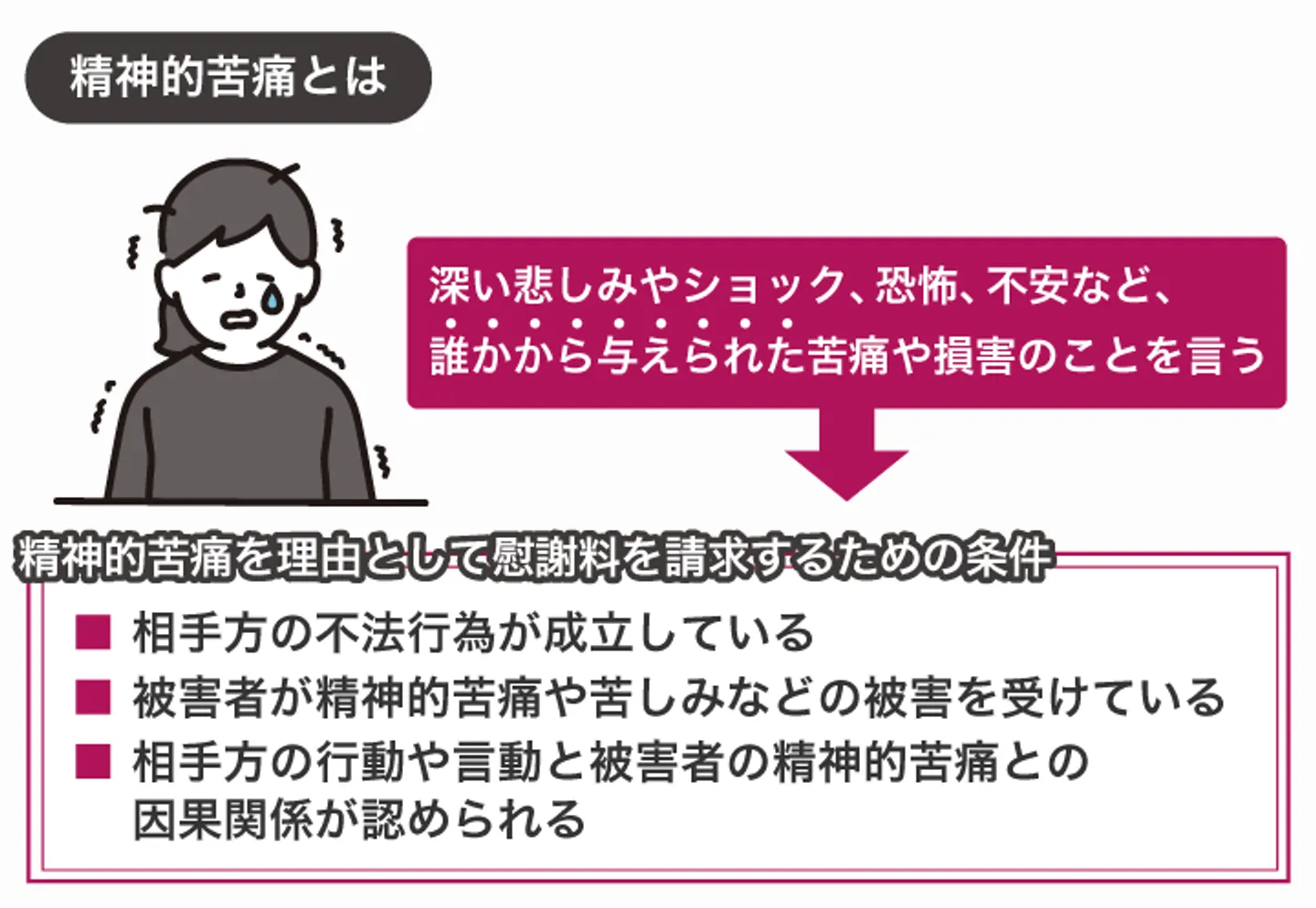

精神的苦痛とは

精神的苦痛の被害が認められた場合、被害者への賠償のために加害者から慰謝料が支払われます。

精神的苦痛を理由として慰謝料を請求する場合、以下の3つの条件を満たす必要があります。

- 相手方の不法行為が成立している

- 被害者が精神的苦痛や苦しみなどの被害を受けている

- 相手方の行動や言動と被害者の精神的苦痛との因果関係が認められる

なお、精神的苦痛による損害を判断する際、本人がどれほど傷ついたかという「気持ちの度合い」は、人によって感じ方が異なるため、客観的な判断が難しくなります。

そのため、裁判においては「どのような場面や行為で精神的苦痛が生じたか」に注目し、その行為の内容に応じて慰謝料が認められるかどうかを判断するのが一般的です。

つまり、精神的にどれほど傷ついたかではなく、「相手の行為が社会通念上、許される範囲を超えているか」がポイントとなります。

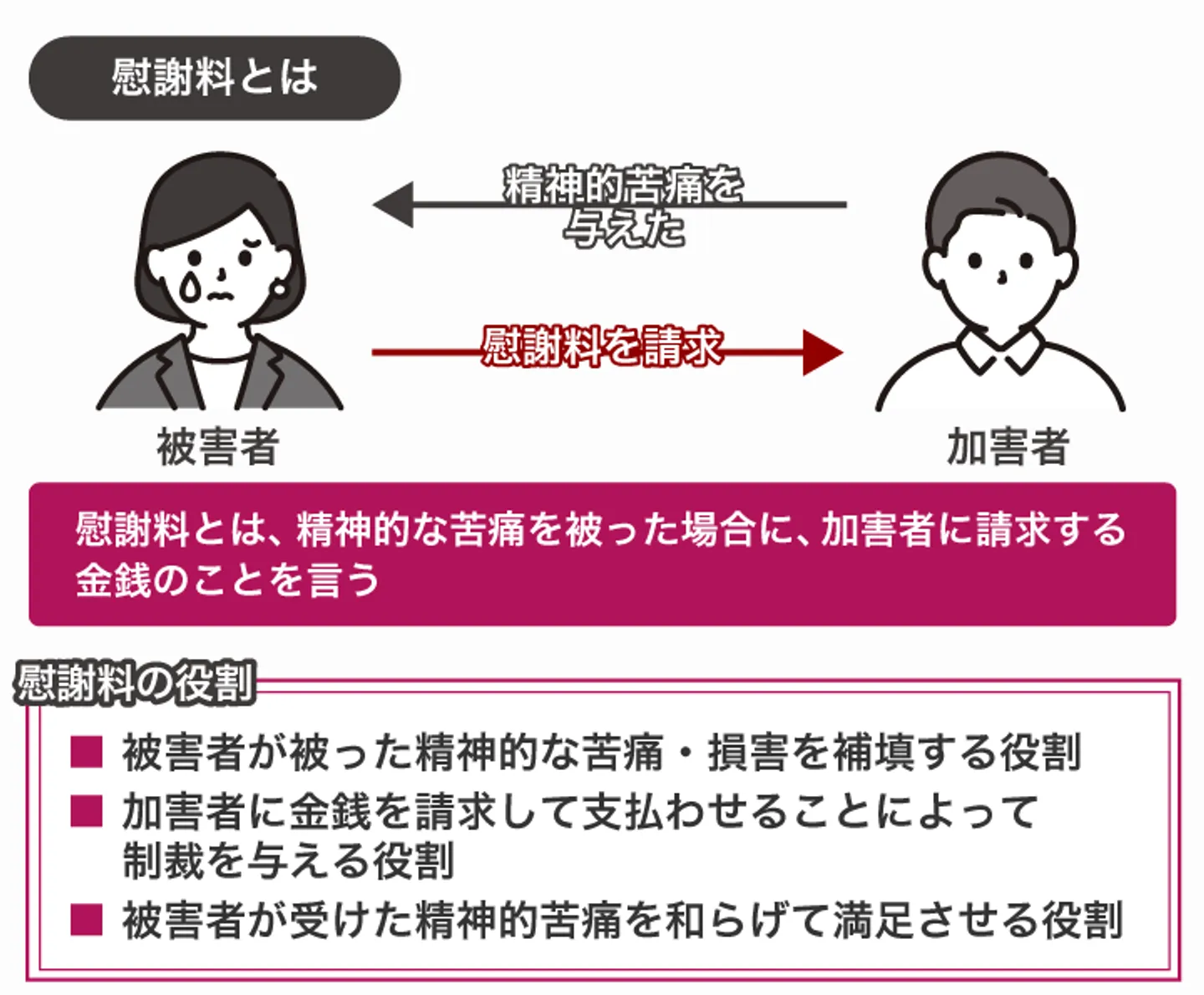

慰謝料とは

慰謝料を裁判で請求する場合、被害者が受けた精神的ダメージの大きさや加害者の行為の悪質さ、状況の背景などを総合的に考慮して、最終的な金額が決定されます。

また、慰謝料には以下の3つの役割があると考えられています。

- 被害者が被った精神的な苦痛・損害を補填する役割

- 加害者に金銭を請求して支払わせることによって制裁を与える役割

- 被害者が受けた精神的苦痛を和らげて満足させる役割

このように、慰謝料は単にお金を支払うだけでなく、被害者の気持ちに寄り添い、精神的な区切りをつけるための意味合いも含まれています。

そのため、精神的苦痛を受けたと判断されるケースでは、不貞行為の有無にかかわらず慰謝料請求が認められる場合もあります。

【数十万円~100万円】不貞行為なしでの精神的苦痛で発生する慰謝料の相場

不貞行為なしで慰謝料請求をする場合、裁判で認められる慰謝料相場は数十万円から100万円程度です。

一方で、不貞行為があった場合の相場は50万円〜300万円程度とされており、不貞行為なしのケースと比較すると高額になる傾向にあります。

裁判においては精神的苦痛の程度が慰謝料の金額に影響を与えやすく、不貞行為がないケースでは損害が比較的軽いと判断されやすいためです。

不貞行為なしの慰謝料金額は、次のような要素を総合的に判断して決定されます。

- 配偶者と不倫相手の関係性

- 会っていた頻度や期間

- 行為の悪質性(継続性や反省の有無など)

- 婚姻期間

- 子どもの有無

- 夫婦関係への影響

- 配偶者・不倫相手の年収や資産

たとえば「単なる友人関係ではなく、通常の男女の関係を超えて親密な付き合いを持ち、夫婦関係を破綻させた」と判断されるようなケースであれば、慰謝料が高額になる可能性があります。

なお、裁判ではなく話し合いによる示談で解決する場合は、相場以上の金額を自由に請求することが可能です。配偶者や不倫相手が反省しており、慰謝料を支払う意思を見せているときは、示談金を請求するのも一つの手段です。

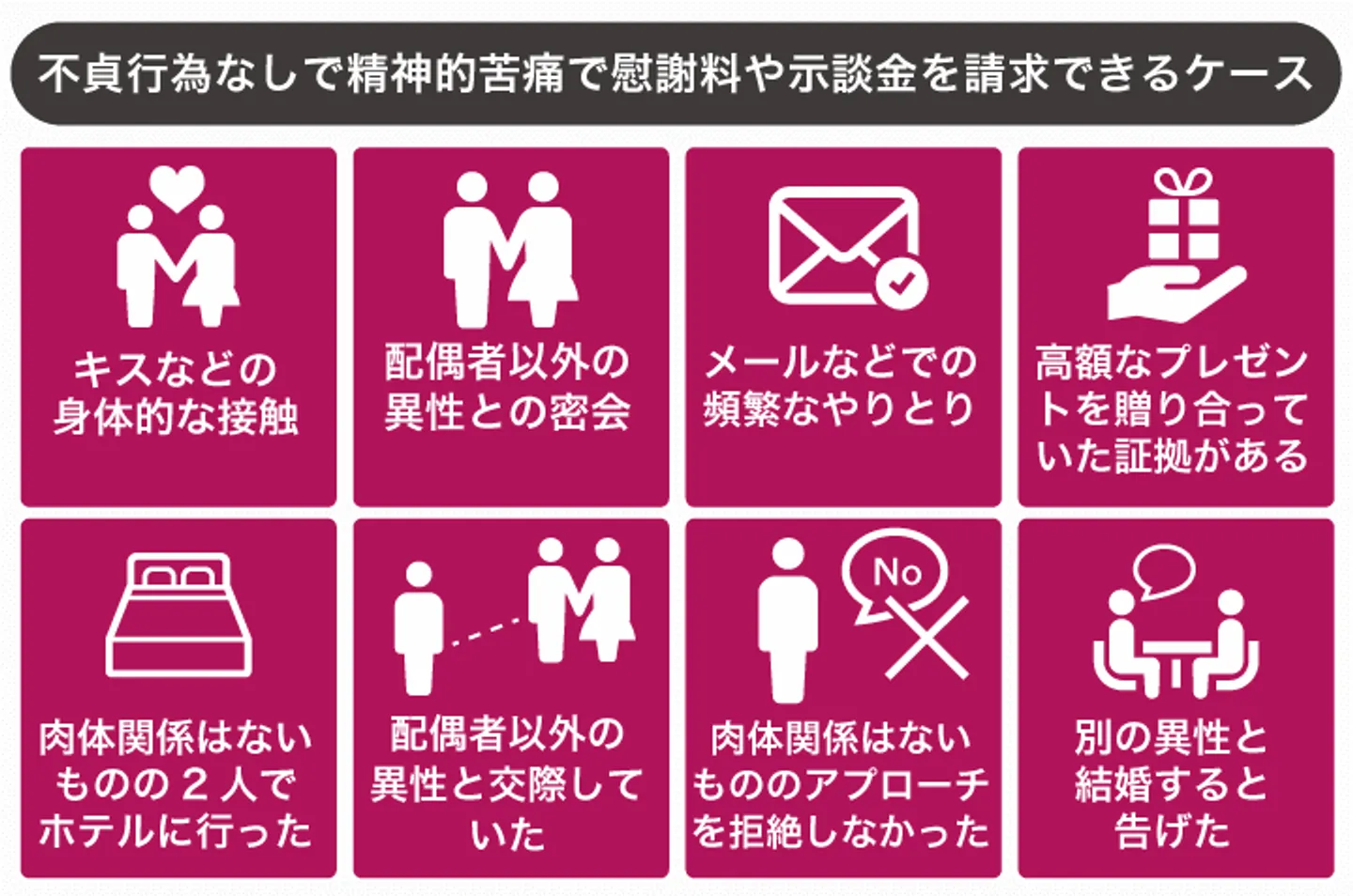

不貞行為なしで精神的苦痛を理由に慰謝料や示談金を請求できるケース

不貞行為なしで精神的苦痛を受けたことを理由に、慰謝料や示談金を請求できる可能性があるケースは以下のとおりです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

キスなどの身体的な接触

配偶者が異性とキスをしたり抱擁したりなどの身体的接触があった場合、状況によっては精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

法律上、キスや抱擁などの行為のみでは不貞行為とは認められず、基本的に慰謝料請求はできません。

しかし、婚姻関係にあるにもかかわらず、他の異性と何度も身体的な接触を繰り返していたり、長期間にわたって親密な関係を続けていたりする場合は「不適切な交際」と判断される場合があります。

たとえば「長期間にわたって密会していた」「キスやスキンシップを何度もしていた」などの証拠があれば、精神的苦痛を受けたと判断され、慰謝料請求が認められる可能性が高くなるでしょう。

なお、一般的な性行為ではないものの、性行為に類似する行為を性交類似行為と呼びます。たとえばオーラルセックスや手淫、肛門性交、全裸で抱き合うなどが性交類似行為にあたります。

このような性交類似行為は性的な肉体関係にあり、不貞行為に該当するため、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求できます。

配偶者以外の異性との密会

配偶者ではない異性と頻繁に密会していたケースも、慰謝料や示談金を請求できる可能性があります。

注意点として、異性と2人で食事をしたり短時間会っていたりしただけであれば、慰謝料請求は難しいとされています。

しかし、密会の頻度が高く親密さが伺えるようなやりとりが継続しているなど、肉体関係があることを推認できるような状況の場合、慰謝料請求が認められる場合があります。

たとえば過去に不貞関係にあった相手と頻繁に密会していた場合、2人が不貞関係を再開したと考えるには十分な状況といえるでしょう。

異性との密会が婚姻関係・婚約関係の破綻につながる行為であると推認できるケースでは、慰謝料請求が認められる可能性があります。

メールなどでの頻繁なやりとり

メールやチャットなどで配偶者と別の異性が頻繁にやりとりしていた場合も、状況次第では慰謝料請求の対象となります。

単なる連絡だけでは慰謝料請求は難しいものの、やりとりの頻度が高く、内容に明らかな愛情表現や性的なニュアンスが含まれている場合には、慰謝料請求できる可能性があります。

たとえば「会いたい」「好き」などの表現が繰り返されていたり、肉体関係を連想させるような発言が含まれていたりする場合などが該当します。

このように、やりとりの内容によっては「友人関係を超えている」と判断され、不貞行為なしでも慰謝料請求が認められることがあるため、内容をしっかり確認してみましょう。

高額なプレゼントを贈り合っていた証拠がある

配偶者や婚約相手が、他の異性に高額なプレゼントを何度も贈っていたり、お互いに贈り合っていた場合、内容によっては慰謝料や示談金の請求が認められる可能性があります。

1回限りの贈り物であれば慰謝料請求は難しいですが、プレゼントの頻度が多く高額である場合は「特別な関係があった」と判断されやすくなるでしょう。

不倫相手に高額なプレゼントを贈っていた証拠は、レシートやクレジットカードの明細、メールなどのやりとりなどが該当します。プレゼントを贈っていた証拠が複数あり、そのことが婚姻関係の破綻につながったと判断されれば、慰謝料請求の対象となります。

また、お互いに高額なプレゼントを贈り合っていた証拠がある場合も、慰謝料請求が可能な場合があります。プレゼントを贈り合うのは、男女の関係であると推認できるためです。

たとえば、記念日や誕生日、クリスマスなど恋愛関係を連想させるタイミングでの贈答が確認できる場合には、男女関係の根拠として扱われる可能性があります。

プレゼントの頻度や回数、タイミングなどから、男女関係を想定するのに十分と判断できる場合は、慰謝料請求を検討するとよいでしょう。

肉体関係はないものの2人でホテルに行った

肉体関係の有無が明らかでなくても、配偶者や婚約者が他の異性と2人でホテルに出入りしていた場合、慰謝料を請求できる可能性が高いです。

不貞行為を証明するためには、実際の行為中の写真や動画などの証拠が必要になりますが、実際にそのような証拠を確保するのは難しいものです。

そのため、2人がホテルに出入りする写真や動画、滞在を裏付けるレシートや明細書など、間接的な証拠を複数集めて不貞行為があったことを主張するのが一般的です。

たとえば、配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真を確保している場合、不貞行為があったと推認される証拠の1つとして扱われます。

もしも他の証拠が乏しく、裁判で不貞行為が認められなかったとしても「誤解を招くような行動により精神的苦痛を受けた」として慰謝料請求が認められるケースもあります。

配偶者以外の異性と交際していた

配偶者や婚約者が他の異性と交際していた場合も、慰謝料や示談金を請求できる可能性があります。

とくに不倫相手と結婚を前提に交際していた場合は、慰謝料を請求できる可能性が高くなるでしょう。

たとえば、結婚しているにもかかわらず不倫相手の両親に対して結婚の挨拶をしていたり、同棲していたりする場合、悪質性が高い不法行為と判断されるケースが多いといえます。

配偶者以外の異性と交際しているケースでは、主に以下のような要素が総合的に考慮されて慰謝料請求の可否や金額が判断されます。

- 不倫相手との交際の内容

- 既婚者であることを不倫相手が知っていたかどうか

- 不倫相手との交際期間の長さ

既婚者であることを知りながら親密な関係を長期にわたって継続していた場合、友人関係を超えた交際と判断されやすく、不貞行為の証拠がなくても精神的苦痛を理由とした慰謝料が認められる可能性があります。

肉体関係はないもののアプローチを拒絶しなかった

配偶者と不倫相手との間に肉体関係はないものの、片方がアプローチを拒絶しなかった場合、状況によっては慰謝料や示談金の請求が認められる場合があります。

たとえば、既婚者である男性からのアプローチに対して、相手の女性が明確に拒絶せず密会を重ねているようなケースがあったとします。

女性側が身体的接触を避けていたとしても、密会にホテルを利用したり頻繁に会っていたりする場合は「不貞を疑わせる状況を作った」とみなされ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

また、女性側がアプローチを拒否しなかったことにより、配偶者の態度が冷たくなるなど夫婦関係に悪影響が出た場合も、慰謝料請求が認められる根拠になり得るでしょう。

2人の不貞関係を立証する証拠が乏しい場合でも、関係性や密会の回数次第では、上記のように慰謝料請求ができるケースがあることを理解しておくとよいでしょう。

別の異性と結婚すると告げた

配偶者や婚約者に「別の異性と結婚する」と告げられた場合も、慰謝料を請求できる可能性があります。

肉体関係がなかったとしても、他の異性との結婚を望んでいると明言する行為は夫婦関係の信頼を著しく損なうものとみなされ、精神的苦痛による損害賠償の対象になり得るためです。

たとえば、既婚者の男性が別の女性と結婚を前提に交際し、その女性に結婚を申し込んだうえで妻に対して「別の女性と結婚したい」と伝えたケースを想定してみましょう。

結果として夫婦が別居して最終的に離婚に至った場合、「夫の行動が夫婦関係の破綻を招いた」と判断される可能性が高いと考えられます。

夫と相手の女性が肉体関係を持った証拠がなかったとしても、夫婦関係の破綻による精神的苦痛を根拠に、慰謝料を請求することが可能です。

不貞行為なしでの精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められた事例

不貞行為こそなかったものの、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求が認められた事例について解説します。

紹介するのは、以下の5つの事例です。

- 配偶者以外の異性と結婚を前提に交際

- 過去に不貞行為があった異性との密会

- 配偶者以外の異性との身体的接触

- 愛情表現を含むメールのやり取り

- お互いに高額なプレゼントを贈り合う

それぞれ詳しく見ていきましょう。

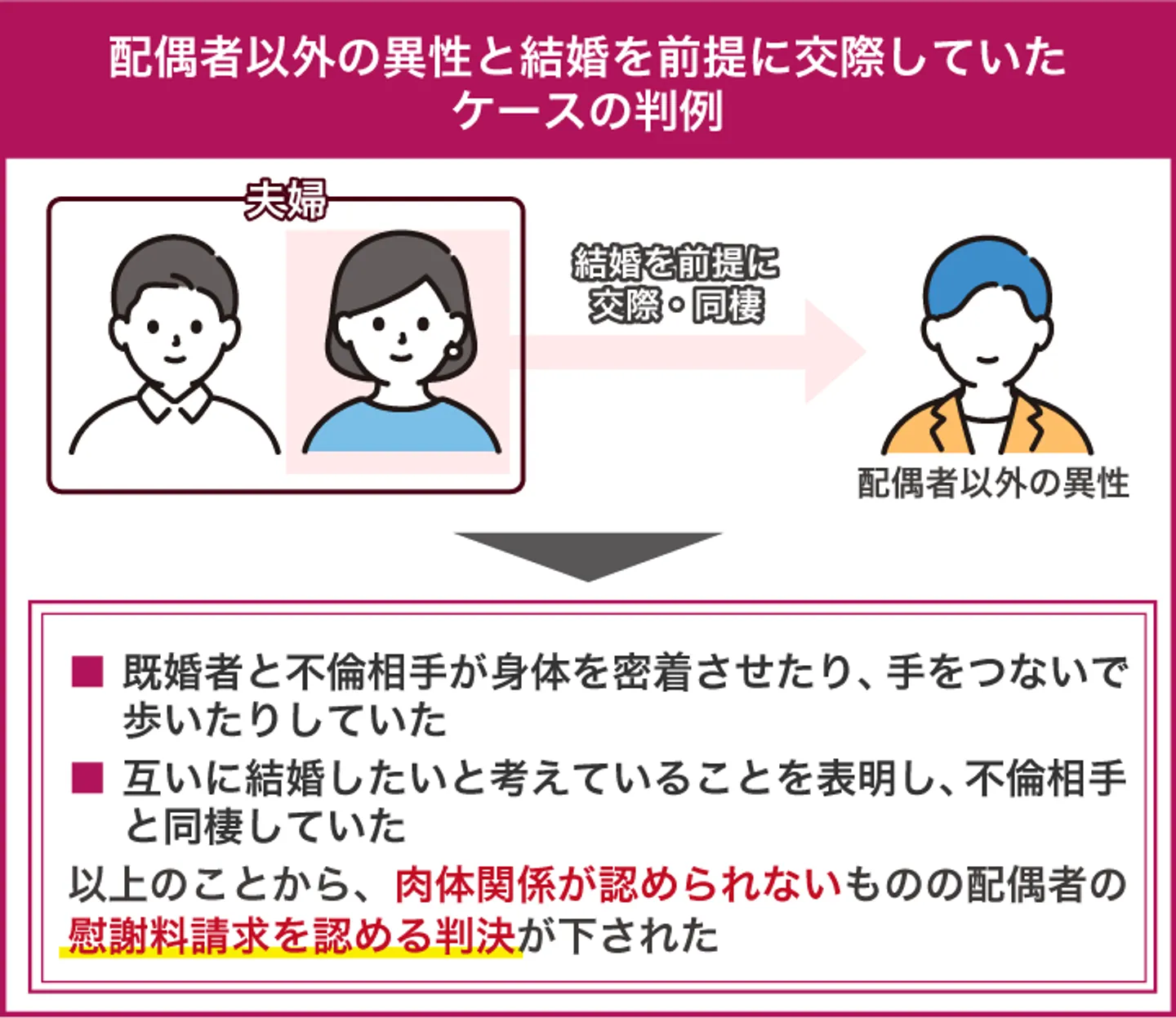

配偶者以外の異性と結婚を前提に交際

配偶者以外の異性と結婚を前提に交際していたケースの判例です。

ある既婚者が、周囲の説得にも耳を傾けず、配偶者以外の異性と結婚を前提に交際していました。

既婚者と不倫相手は、配偶者に対してお互いに結婚したいと考えていることを表明していたほか、既婚者は不倫相手と同棲するに至っていたそうです。

また、既婚者と不倫相手が身体を密着させたり、手をつないで歩いたりしていたことが判明しました。

このような事実関係を基に裁判が行われた結果、既婚者と不倫相手との間に肉体関係こそ認められないものの、配偶者の慰謝料請求を認める判決が下されました。

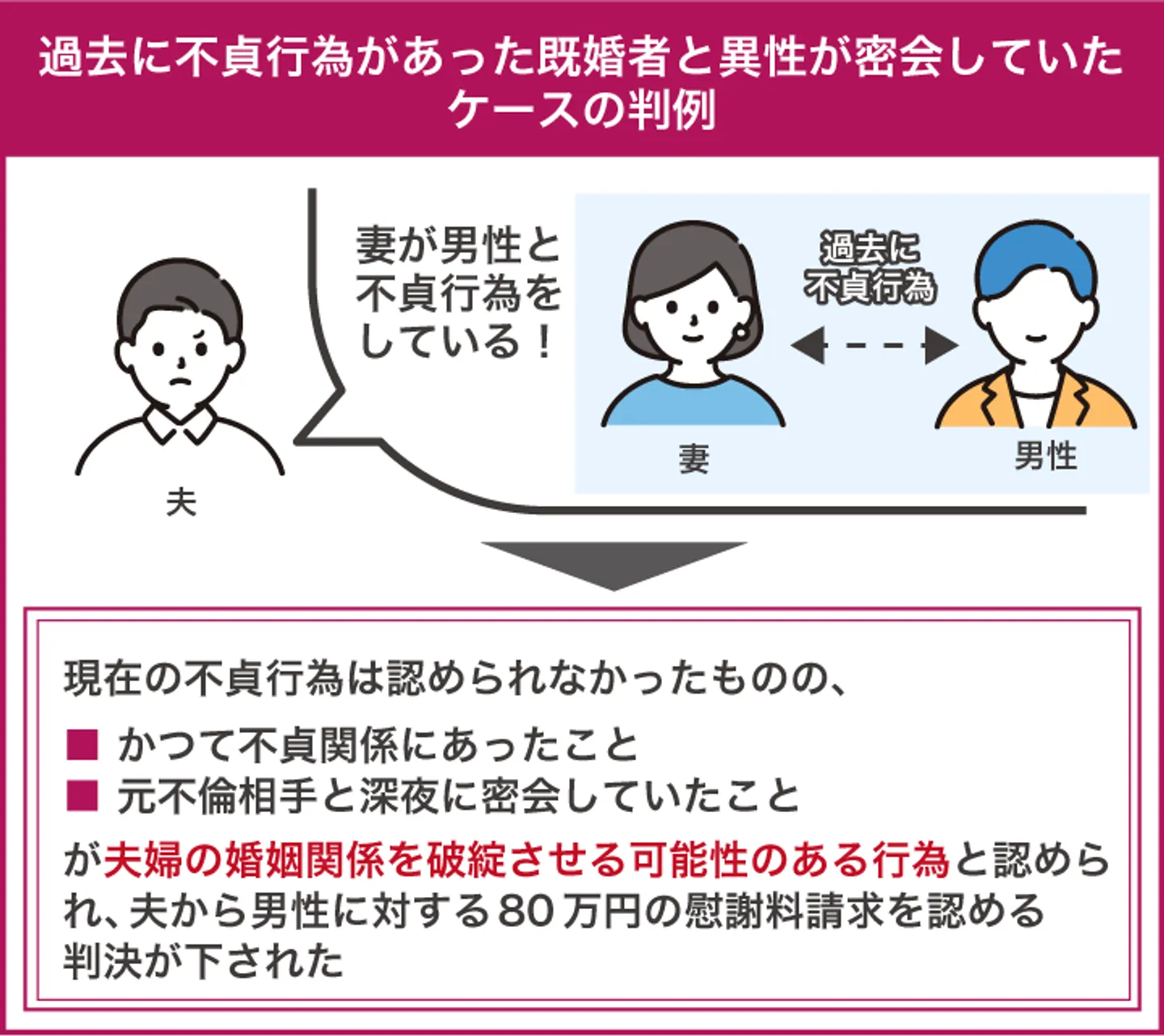

過去に不貞行為があった異性との密会

過去に不貞行為があった既婚者と異性が密会していたケースの判例です。

ある夫が妻と男性の不貞行為を主張して、男性に慰謝料の請求を求めた裁判を起こしました。

裁判所は両者の主張や証拠などから、妻と元不倫相手との間に不貞行為はなかったと判断します。

しかし、妻と男性はかつて不貞関係にあり、深夜に妻と男性が密会していたことが、不貞関係を再開したと疑うには十分な行為で、夫婦の婚姻関係を破綻させる可能性のある行為と結論付けました。

結果、今回の行為は不法行為に該当するものとして認めるのが相当であるとし、夫から男性に対する80万円の慰謝料請求を認める判決となりました。

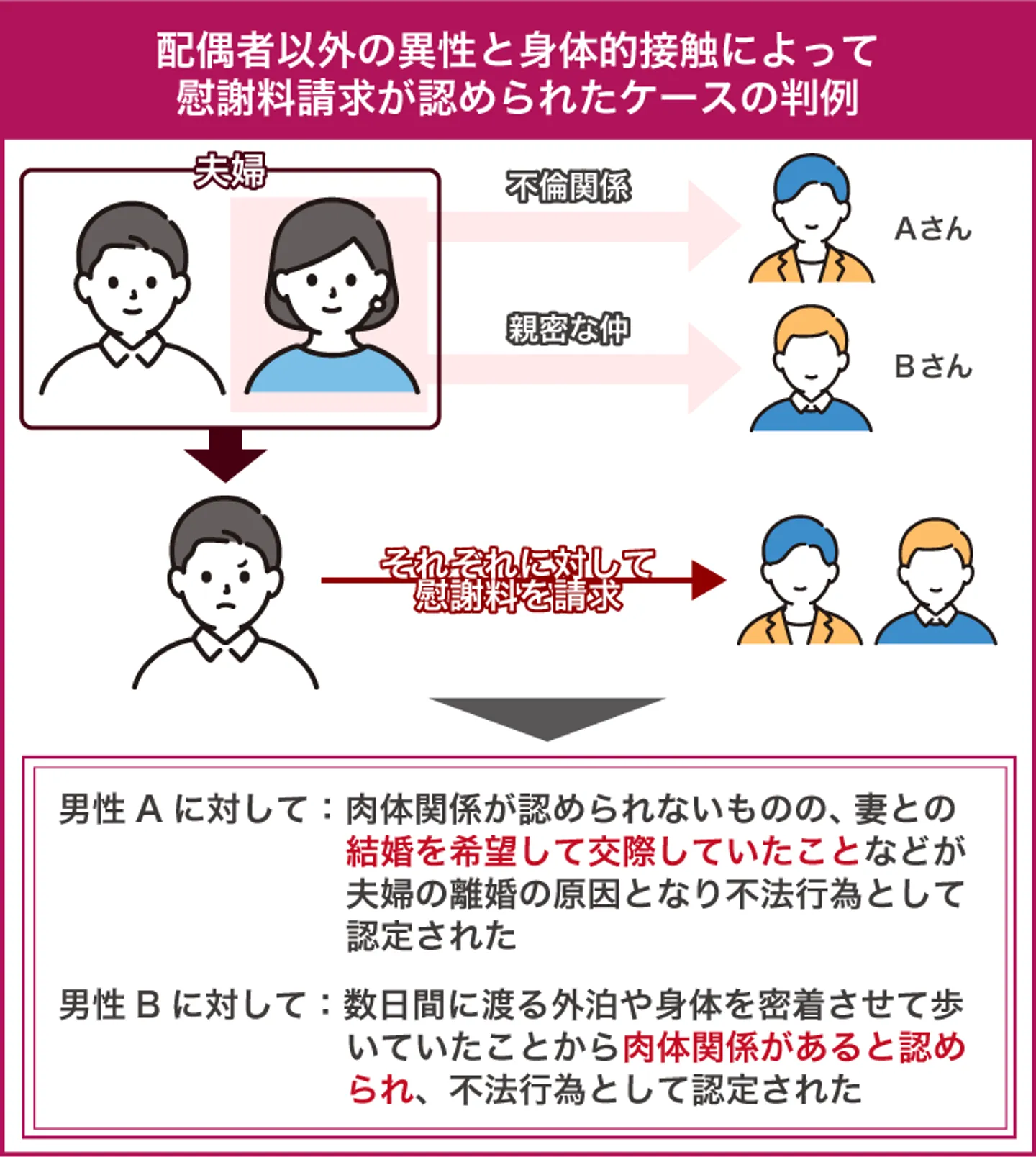

配偶者以外の異性との身体的接触

配偶者以外の異性と身体的接触によって慰謝料請求が認められたケースの判例です。

ある妻がアルバイト先の従業員である男性Aと不倫関係にあり、妻と男性Aはともに結婚することを望んでいました。

また、妻は男性Aの友人である男性Bとも親密な仲になり、妻と男性Bが体を密着させたり、手をつないだりしているところを夫に目撃されています。

このような状況で夫は男性Aと男性Bに対して慰謝料を請求する裁判を起こしました。

裁判では男性Aに対しては妻との肉体関係こそ認められませんでした。しかし、妻との結婚を希望して交際したことや、妻とともに夫に対して妻と結婚させてほしいと懇願し続けたことが夫婦の離婚に至る原因となり、不法行為として認定されます。

結果、男性Aに対しては慰謝料70万円の支払いが命じられました。

男性Bは妻との肉体関係がなかったと主張したものの、数日にわたり同じ部屋に寝泊まりし、外出時には体を密着させた手をつないで歩いていたことから、男性Bと妻の間に肉体関係があったと認めるのが相当であると判断されます。

こちらも不法行為であり、夫の精神的苦痛に対する賠償義務があることから、男性Bにも慰謝料70万円の支払いが命じられることになりました。

愛情表現を含むメールのやり取り

配偶者以外の異性と、愛情表現を含むメールのやり取りをしていたケースの判例です。

ある既婚者が、他の異性と「会いたい」「大好き」など愛情表現を含む内容のメールを頻繁に送り合っており、両者の間で親密なやり取りが継続して行われていました。

この件について裁判では、不貞行為の存在までは認められませんでしたが、夫婦関係に悪影響を及ぼす恐れのある不適切な関係性があったと判断されます。

その結果、不倫相手に対して30万円の慰謝料請求が認められました。

お互いに高額なプレゼントを贈り合う

配偶者以外の異性と、数万円相当のプレゼントを贈り合っていたケースの判例です。

ある既婚者の男性と不倫相手は、誕生日などにお互い高額なプレゼントを贈り合っていました。また、2人で頻繁に食事に行ったり旅行に出掛けたり、親密な関係を続けます。

夫の行動が怪しいと感じた妻が自宅で不倫相手からの手紙を発見したところ、恋愛感情を連想させるような表現が含まれていました。

その後、訴訟を起こしたものの、肉体関係の有無については証明されませんでした。

しかし、夫婦の信頼関係を損なうような親密な交流があったと判断され、不倫相手に対して10万円の慰謝料請求が認められています。

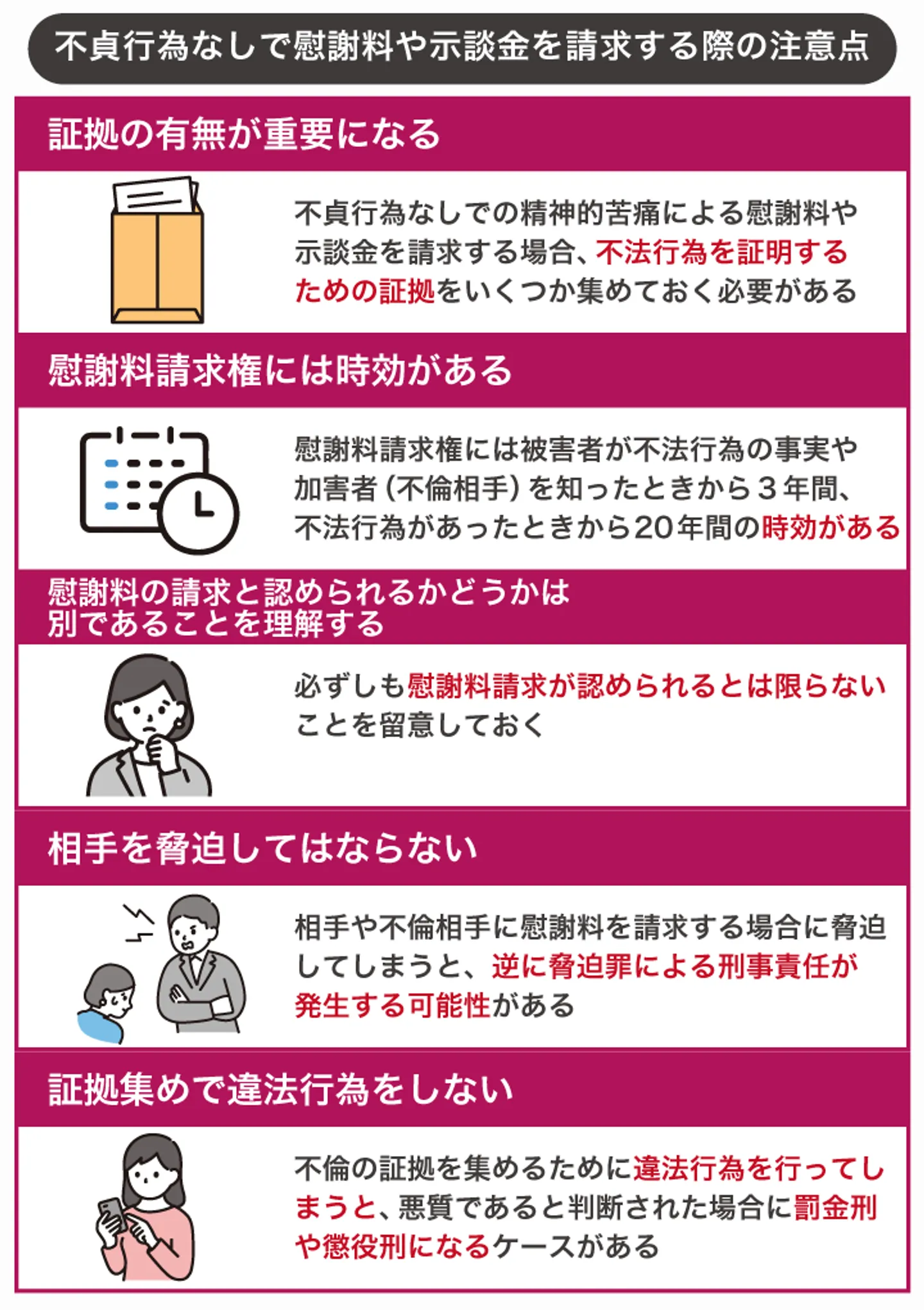

不貞行為なしでの精神的苦痛による慰謝料や示談金を請求する際の注意点

不貞行為がなかったとしても、精神的苦痛を被った場合は、配偶者や不倫相手に対して慰謝料や示談金を請求できる可能性があります。

ただし、慰謝料を請求する際には以下の点に注意が必要です。

それぞれ詳しく解説していきます。

証拠の有無が重要になる

不貞行為なしの場合でも、精神的苦痛を理由に慰謝料や示談金の請求は可能ですが、請求が認められるためには証拠の有無が非常に重要なポイントになります。

一般的には、慰謝料を請求する側が配偶者の不法行為を証明しなければなりません。つまり「精神的苦痛を与えた行為が法律上の不法行為にあたる」と主張するために、その根拠となる証拠を揃える必要があります。

たとえば、配偶者と異性との関係性や親密さがわかるメッセージ、会っていた日時を示すスケジュール、2人で会っている写真などは、重要な判断材料になるでしょう。

自力で証拠を集めるのが難しい場合、弁護士に相談して証拠収集のアドバイスをもらったり、探偵に依頼して配偶者や不倫相手の行動を探ってもらったりすることも検討してみてください。

なお、不貞行為がない状況で慰謝料を請求する場合に有効な証拠については「不貞行為の証拠があれば慰謝料請求が認められやすい」の項目で詳しく解説します。

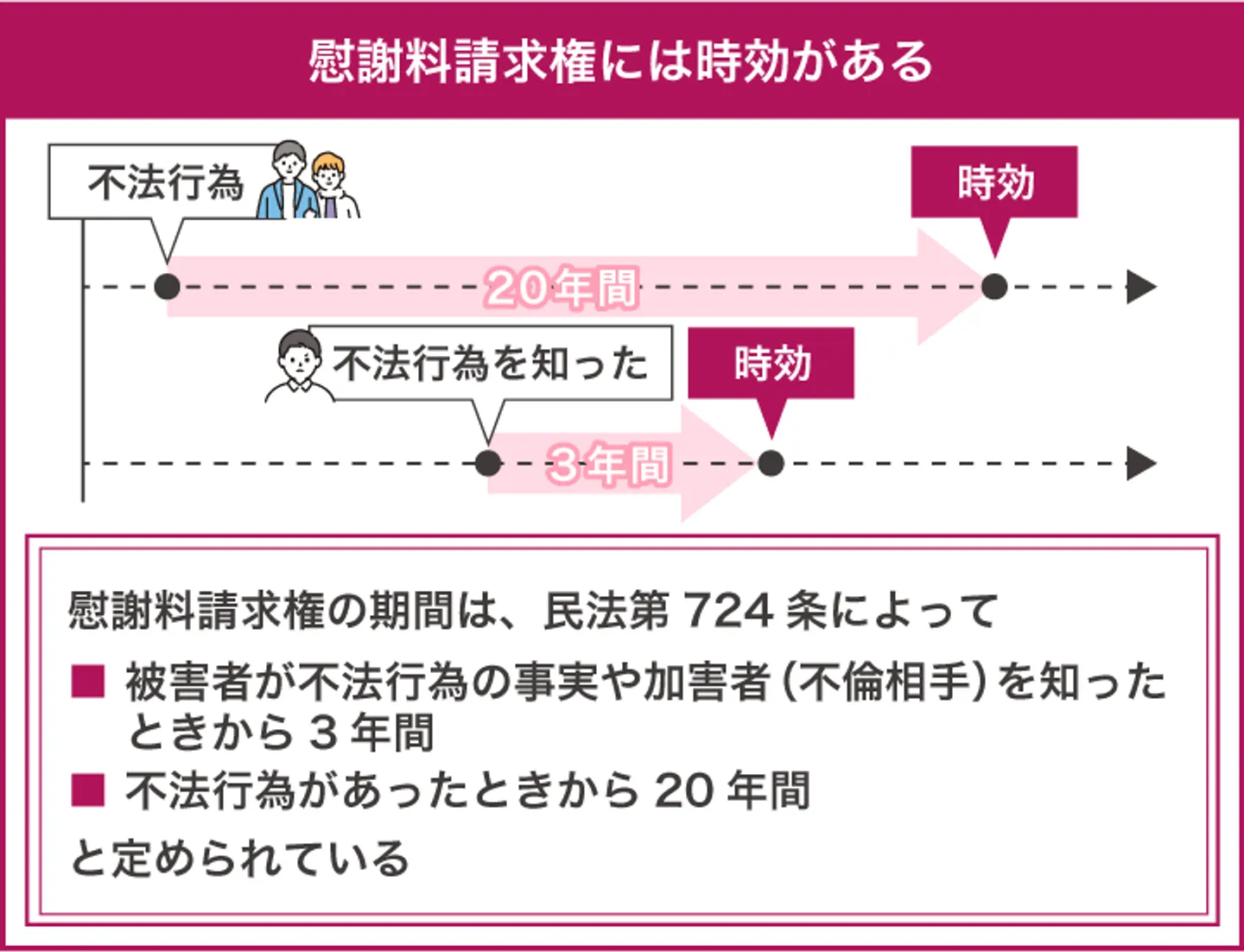

慰謝料請求権には時効がある

慰謝料を請求する場合に気を付けたいのが、慰謝料請求権には時効があるということです。

慰謝料請求権の期間は、民法第724条によって以下のように定められています。

参考:民法第724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効|e-GOV 法定検索

配偶者の行為によって精神的苦痛を受けた場合は、証拠を確保したうえで、できるだけ早く慰謝料請求の手続きを進めることが大切です。

感情的に整理がつくのを待っていると対応が遅れてしまい、時効が差し迫ってきたときに慌てて対処するという事態になりかねません。精神的苦痛に対する賠償をしっかり受けるためにも、疑わしい行動が発覚した時点で早めに動くようにしましょう。

慰謝料の請求は必ず認められるわけではないことを理解する

不貞行為なしでも精神的苦痛に対して慰謝料を請求することは可能ですが、慰謝料の支払いが必ず認められるわけではありません。

配偶者や不倫相手が慰謝料の支払いを拒んだ場合は、最終的に裁判で争うことになりますが、勝つためには相手の不法行為を客観的に証明できる証拠が必要です。

たとえば、不倫相手に故意・過失が認められない場合や、関係性を裏付ける証拠が不十分な場合には、慰謝料が認められないこともあります。

反対に、慰謝料を請求された側であっても、ただちに支払い義務が発生するわけではありません。とくに、身に覚えがなく客観的な証拠も提出されない場合、慰謝料を支払う必要はないでしょう。

精神的苦痛を理由に慰謝料請求をするのは自由にできますが、請求が認められるのは「不法行為に該当すると判断される場合のみ」と認識しておきましょう。

相手を脅迫してはならない

配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する際、強い怒りや悲しみがあったとしても、脅迫的な言動は絶対に避けなければなりません。相手から脅迫されたと訴えられ、その主張が認められた場合、脅迫罪による刑事責任が発生するためです。

脅迫とは、相手に恐怖心を抱かせることを目的にして、相手やその親族の命や財産、名誉、身体などに害悪を加えることを告知することです。刑法222条によって定められています。

害悪の告知に該当するのは口頭発言や電話、文書、メールなどの文言、態度、第三者経由の間接的方法などさまざまです。

また、一般人が恐怖を感じる内容であれば脅迫罪は成立します。害悪の告知の内容が犯罪行為をほのめかすものでなくても、内容によっては脅迫罪となるため注意しなければなりません。

なお、脅迫罪が適用された場合、3年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となります。

配偶者と不倫相手の不法行為があった場合、感情的になって強く責めたくなる気持ちは当然ですが、対応を誤ると自身が不利な立場になってしまうリスクもあります。

冷静な話し合いができないと感じる場合は、弁護士に対応を依頼して協議を代行してもらうか、同席してもらうようにしましょう。

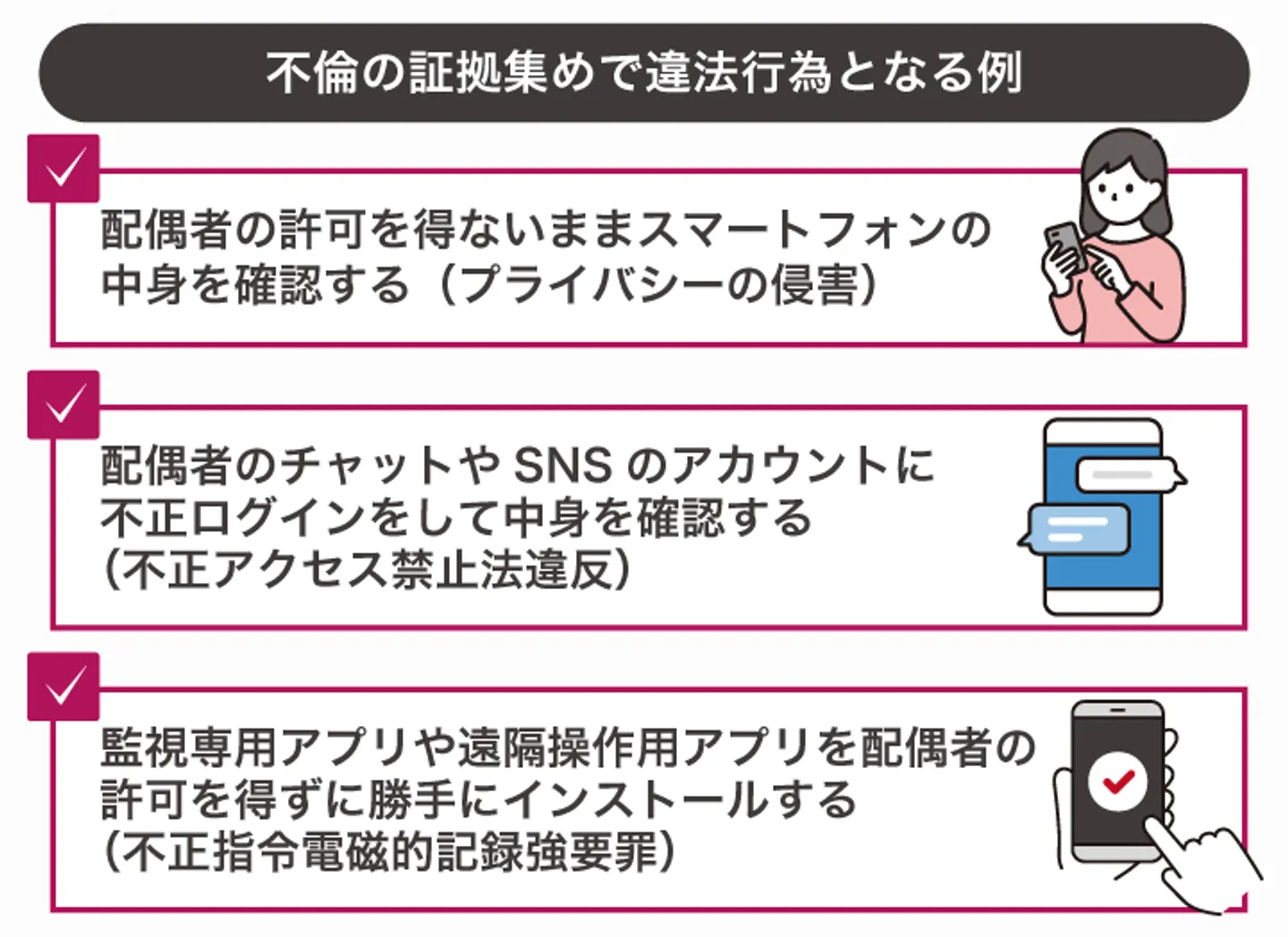

証拠集めで違法行為をしない

配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する際、証拠を集める過程で違法な手段を用いることは避けなければなりません。

以下のような方法で証拠を得ようとした場合、違法行為となる場合があります。

悪質であると判断された場合、証拠集めのための行動によって罰金刑や懲役刑になるケースもあります。

また、違法行為によって入手した証拠をそのまま提示した場合、慰謝料の減額を求められたり相手側から訴えられたりすることもあるため、十分注意しましょう。

配偶者や異性が不貞行為を認めない場合にされがちな反論

こちらが配偶者や不倫相手の不貞行為を指摘したとしても、相手側が素直に不貞行為を認めず、反論してくる可能性があります。

ここでは、配偶者や不倫相手が不貞行為を認めない場合によくある反論のパターンについて解説します。

よくある反論としては、以下のようなものがあります。

- 不貞行為がないことを主張する

- 相手が既婚者とは知らなかった

- 慰謝料請求権の時効が消滅している

- 不貞行為の前に婚姻関係が破綻していると思っていた

それぞれ詳しく見ていきましょう。

不貞行為がないことを主張する

配偶者や不倫相手がよく行う反論のひとつが「肉体関係はなかった」「不貞行為はしていない」と主張するものです。

不貞行為の有無を争う場合、慰謝料を請求する側が不貞行為の事実を立証する必要があります。もしも肉体関係を立証する確たる証拠が得られなかった場合、法律上の不貞行為に対する慰謝料請求はできません。

しかし、肉体関係が証明できなかったとしても、キスや抱擁などの身体的接触があり、それによって配偶者が精神的苦痛を受けたと判断されれば、慰謝料請求が認められる場合があります。

また、ラブホテルに出入りする写真や滞在時間を示すレシートなどがある場合は、不貞行為があったと推認される証拠として扱われることがあります。この場合、加害者側が反論するためには、不貞行為がなかったことを立証しなければなりません。

不貞行為がなかったことを立証するのは非常に難しいほか、仮に肉体関係が認められなくても慰謝料請求が認められる可能性があります。

相手が既婚者とは知らなかった

不倫相手からよくある反論として、交際相手が既婚者とは知らなかったというものがあります。

被害者側の慰謝料請求が認められる、つまり不法行為が成立するためには、不倫相手の故意または過失が必要です。

故意とは、不倫相手が交際相手を既婚者と知っていながら交際していたことを指し、過失とは不倫相手が既婚者とは知らなかった場合に、知らなかったことに対する不注意があることを指します。

故意で不貞関係を持っていた場合は、不倫相手も慰謝料請求の対象となります。

過失が認められた場合も慰謝料を請求できますが、配偶者が独身と偽って交際していた場合、不倫相手には独身かどうかを調査する義務はないと考えられています。

しかし、不貞行為が継続的に行われていた場合、交際相手が既婚者であることを知り得るきっかけは存在しているとも推察されます。そのため、「既婚者であるかを知ろうとしなかったこと」に対する過失を主張して慰謝料請求ができるケースもあります。

たとえばメールやチャット、SNSの投稿などから交際相手が既婚者であるような記載が確認されれば、知らなかったという主張は通りにくくなるでしょう。また、職場や共通の知人などに尋ねることで簡単に既婚者であることを知り得た場合にも、不貞行為による慰謝料請求が可能です。

慰謝料請求権が時効により消滅している

不貞行為を認めない場合のよくある反論として、慰謝料請求権が時効により消滅していると主張するケースがあります。

前述のように、慰謝料請求権は配偶者と不倫相手の不貞行為を知った日から3年で時効になります。実際に時効を迎えている場合、慰謝料を請求することはできません。

ただし、不貞行為を理由に慰謝料請求する旨を内容証明によって配偶者や不倫相手に送付することで、時効は一旦中断する仕組みになっています。内容証明の送付から6ヶ月以内に裁判を起こせば、慰謝料請求権が時効にかかることはありません。

さらに、不貞行為の事実を認識してから3年経過した後でも、配偶者や不倫相手が被害者に対して不貞行為に対する慰謝料の支払い意思を示していた場合は、時効が消滅していると主張できなくなります。

不貞行為の前に婚姻関係が破綻していると思っていた

肉体関係は合ったものの、その前に婚姻関係が破綻していると思っていたという反論もよくあります。配偶者本人だけでなく、不倫相手からも主張されることが多い反論です。

過去には「婚姻関係が破綻していた場合、婚姻生活における平和の維持や法的保護に値する利益があるとはいえず、不倫相手との肉体関係が認められても、慰謝料請求は認められない」という最高裁判所の判決が出たこともあります。

しかし、実際の裁判では「夫婦の婚姻関係が破綻している」という主張が認められる判例は多くありません。なぜなら、婚姻関係の破綻を証明することが難しいためです。

一般的に、婚姻関係が破綻しているかどうかの判断基準となるのが、夫婦の別居です。たとえば、不倫関係が始まった時点で夫婦が長期間にわたって別居していた場合には、婚姻関係が実質的に破綻していたと判断されることもあります。

しかし、現時点で別居していない場合や、別居をしていてもお互いにやりとりをしている場合、婚姻関係が破綻していたとは認められにくくなります。

上記のような状況であれば、相手方が婚姻関係の破綻を立証するのが困難であるため、不貞行為に対する慰謝料請求をできる可能性が高いでしょう。

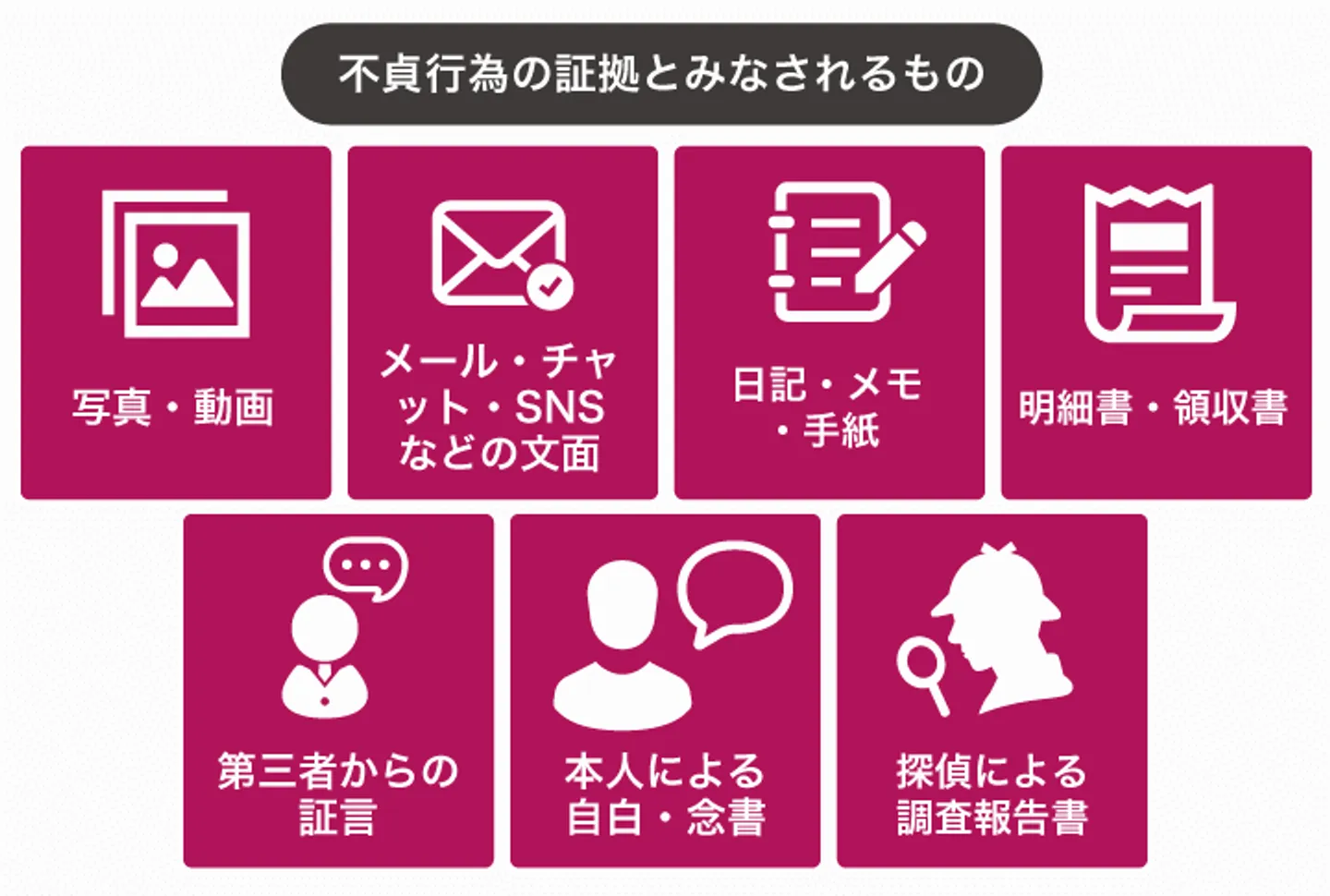

不貞行為の証拠があれば慰謝料請求が認められやすい

不貞行為に対する慰謝料を請求する場合、不貞行為の事実を客観的に立証する証拠があれば、慰謝料請求が認められやすくなります。

不貞行為の証拠となるものの例は以下のとおりです。

仮に不貞行為を証明できなかった場合でも、精神的苦痛による慰謝料請求が可能になる場合もあるため、証拠の存在は重要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

写真・動画

写真や動画は、不貞行為を証明する証拠となります。

配偶者と他の異性との性行為中の写真や動画、ホテルに出入りする写真や動画は、不貞行為があったことを推認させるのに重要な証拠となります。

なお、配偶者と他の異性が手をつないでいる、もしくは2人で密会している写真や動画だけでは、不貞行為の証拠としては弱くなります。

しかし、他の証拠と合わせて提示すれば、不貞行為を立証できる場合もあります。

メール・チャット・SNSなどの文面

配偶者と他の異性とのメールやチャット、SNSでのやりとりも不貞行為の証拠となり得ます。

2人が性行為に及んだことが記載されていれば、不貞行為の証拠になります。また「昨日はよかった」など、直接的ではなく少しぼかした表現のやりとりであっても、ホテルの明細書やクレジットカードの履歴などと合わせることで、不貞行為が立証できるケースもあります。

メールやチャットなどのやりとりを証拠として押さえる場合は、スマートフォンの画面を写真に撮ることが大切です。やりとりが表示されている状態で、スマートフォン全体を写真に収めることで、誰のスマートフォンでどのようなやりとりがあったのかを示せます。

また、テキストメッセージが送信された日時の他、メッセージの前後の文脈が分かるように撮影することも重要です。

日記・メモ・手紙

日記やメモ、手紙なども不貞行為を立証する証拠となる場合があります。

たとえば、配偶者の手帳に特定の異性と会う予定が書かれていた場合、その記録が不貞関係を示す手がかりになる可能性があります。手帳だけではなく、メモや手紙、日記なども同様です。

日記や手帳だけでは証拠として弱いものの、写真や動画、ホテルの明細書など他の証拠と組み合わせて提示することで、不貞行為が認められるケースもあります。

なお、証拠の有力性は記載されている内容の具体性や状況などによって異なるため、弁護士に判断してもらうのも一つの手段です。

明細書・領収書

明細書や領収書も、不貞行為を立証する証拠になる場合があります。

たとえば、ホテルに出入りする配偶者と不倫相手の写真・動画がある場合、その日にホテルを利用したクレジットカードの明細書や領収書があれば、写真や動画の裏付けとなります。

メールやチャットでのやりとりなど、他の証拠も押さえているのであれば、証拠の有力性はさらに高くなるでしょう。

第三者からの証言

夫婦以外の第三者からの証言も、不貞行為の証拠になり得ます。

裁判において第三者が証言(証人尋問)した場合、その発言は証拠として扱われることになるためです。

証人尋問とは、事件の当事者や関係者が法廷で証言し、その内容を証拠とする手続きのことです。

第三者が証人尋問に参加する場合、自分の証言が真実であることを宣戦しなければならず、嘘の証言をした場合は偽証罪に問われ3ヶ月以上10ヶ月以下の懲役刑になる可能性があります。

たとえば「配偶者や他の異性とラブホテルに入るところを目撃した」と妻の友人が証言した場合、不貞行為の事実を推認させる証拠になります。ラブホテルに男女2人で入っている場合、一般的には性行為があったと推認されるためです。

証言内容が他に提示されている証拠と一致している場合、証言や証拠との信頼が高くなり、不貞行為を証明することにつながります。

本人による自白・念書

不貞行為を行った本人による自白や念書も、不貞行為の証拠となります。

とくに第三者が同席している状況で、不貞行為を認めた自白データや自認書、念書は大きな効力のある証拠として扱われます。

一方、当事者同士のみが協議をしている状況で書かれた自認書や念書は「脅迫されて書くことを強要された」と相手に主張される恐れがあるため注意が必要です。

反対に、不貞行為について配偶者から追及されている立場にあるものの、不貞行為に覚えがない場合は自認書や念書を書いてはいけません。

本当に不貞行為がない場合でも、相手に追及されて面倒になったり、相手の怒りを抑えたいがために自認書や念書を書いてしまうと、不貞行為を認めることになります。

探偵による調査報告書

興信所もしくは探偵事務所による調査報告書は、不貞行為の重要な証拠となります。

調査報告書には、対象者の行動や事実関係が正確にまとめられているためです。調査で入手できた写真や動画、音声も証拠となるため、慰謝料を請求する場合は有利になるでしょう。

また、興信所や探偵事務所は調査のプロであるため、法に触れるような方法で証拠を入手することがなく、安心して調査を依頼できます。

調査にかかる費用は興信所や探偵事務所ごとに異なりますが、信頼できるところに調査を依頼すれば、自分では集められないような証拠を集めてもらえるでしょう。

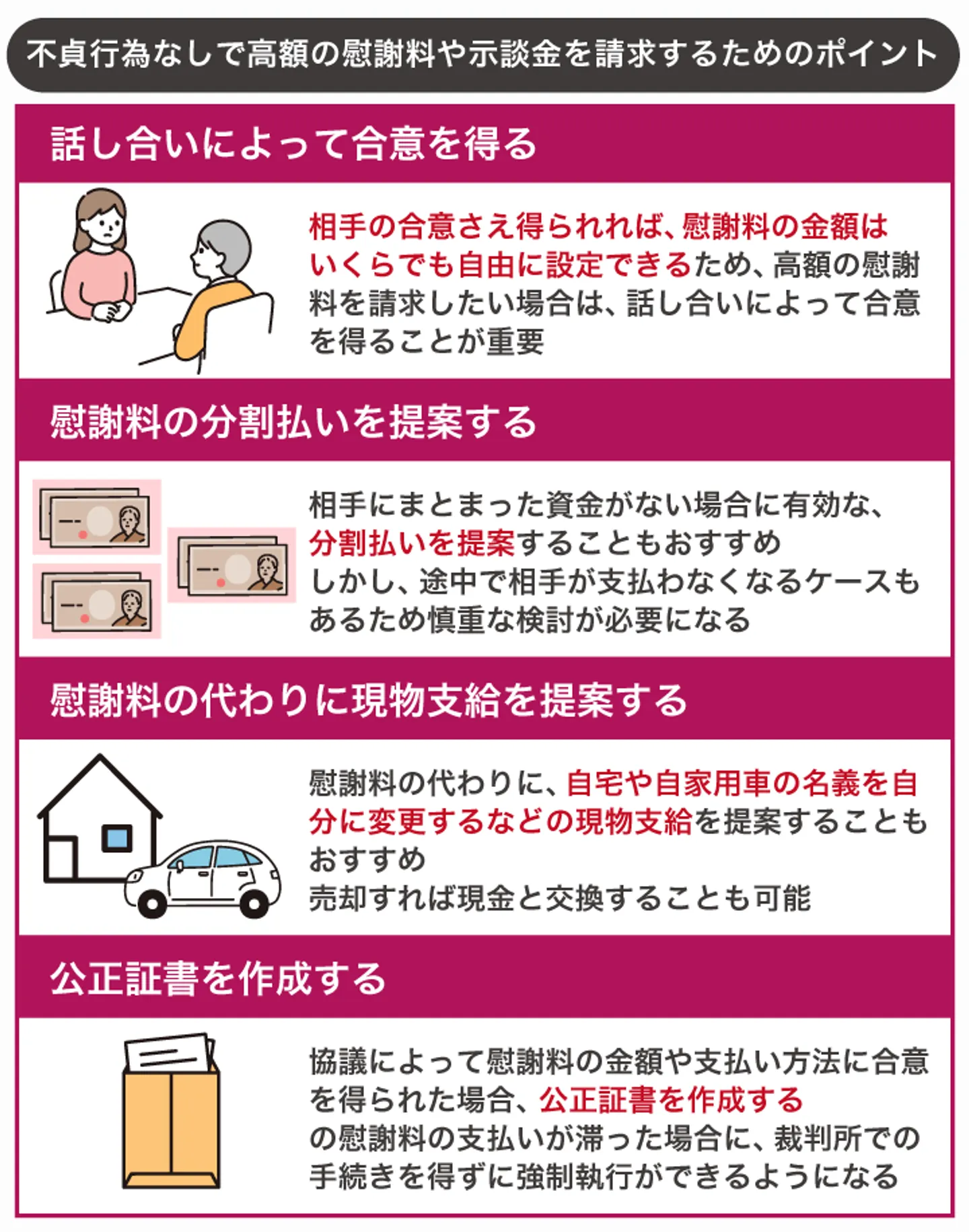

不貞行為なしでの精神的苦痛に対して慰謝料や示談金を請求するためのポイント

不貞行為なしでの精神的苦痛に対し、慰謝料や示談金を請求するためのポイントは以下のとおりです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

話し合いによって合意を得る

不貞行為なしでの精神的苦痛に対して高額の慰謝料を請求したい場合は、話し合いによって合意を得ることが重要です。

相手の合意さえ得られれば、慰謝料の金額はいくらでも自由に設定できるためです。

場合によっては、一般的な相場や裁判所の判例よりも高い金額の慰謝料や示談金の支払いによって和解できる可能性があります。

一方、慰謝料請求を裁判で争うと、不貞行為がない場合や、不貞行為を明確に立証できる証拠がない場合、被害者側が不利になるケースが多い傾向にあります。

不貞行為の確証が得られていない状況では、不貞行為の存在を立証すること自体が非常に難しいためです。

高額な慰謝料を請求したい場合は、裁判になる前の当事者間での協議段階で、示談をまとめることを目指しましょう。

慰謝料の分割払いを提案する

慰謝料を請求したものの、相手がまとまった資金を持っておらず支払いができないと主張している場合は、分割払いを提案するのも一つの手段です。

一例として、50万円の慰謝料請求に合意を得た場合でも、相手方が現金一括で支払えないケースもあります。

この場合、慰謝料を増額する代わりに分割払いを認めることを提案してみましょう。たとえば月額5万円の分割払いを認め、12ヶ月の支払い(合計60万円)にするという方法です。まとまった支払いができない場合でも、分割払いなら承諾してもらえる可能性があります。

ただし、途中で相手が支払わなくなるリスクもあるため、分割払いの提案については慎重に検討しましょう。

慰謝料の代わりに現物支給を提案する

相手が資金がないことを理由に慰謝料の支払いを拒否している場合、現物支給を提案することも検討しましょう。

たとえば、自宅や自動車、貴金属、ブランド品など一定の価値を持つものを慰謝料の代わりに支給することを提案してみてください。

合意が得られれば、一般的な慰謝料の相場よりも高い価値のある資産を手にでき、売却すれば現金と交換することも可能です。

相手の状況に応じてうまく交渉すれば、高額な慰謝料を請求できるケースもあるでしょう。

公正証書を作成する

相手方との協議によって慰謝料の金額や支払い方法に合意を得られた場合、公正証書を作成しましょう。

公正証書とは個人や法人からの依頼を受け、公証人が権限に基づき作成する公文書です。高い証明力を持ち、法的な効力が発生します。

公正証書に「強制執行認諾文言」を記載すれば、相手が慰謝料の支払いを滞らせた場合に裁判所での手続きを経ることなく、給与や財産の差し押さえなどの強制執行が可能になります。

また、相手に慰謝料の支払い義務が生じるような何らかの行為をしたことについて、自白があることを証明できるのも、公正証書にするメリットです。

慰謝料の支払いを確実に完了させるためには、合意内容を公正証書にすることを検討してください。

【慰謝料請求された側】不貞行為なしにもかかわらず精神的苦痛に対して慰謝料や示談金を請求された場合の対処法

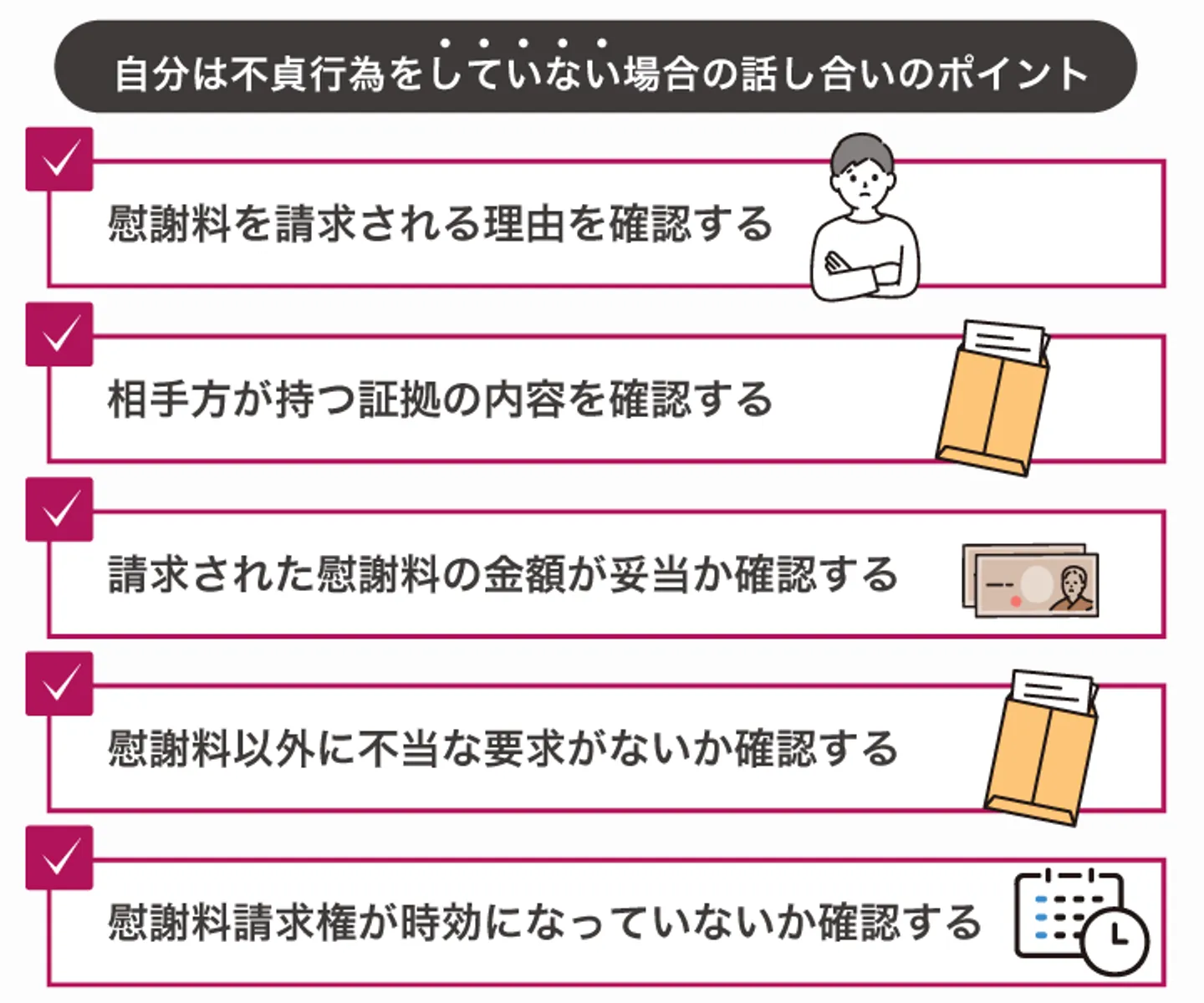

自分は不貞行為をしていないものの、精神的苦痛から慰謝料を請求された場合、どのように対処するべきなのでしょうか。

不貞行為なしにもかかわらず、慰謝料や示談金を請求された場合の対処法は以下のとおりです。

- 当事者同士での話し合いによって解決を図る

- 示談書にはその場でサインしない

- 弁護士に相談する

- 状況別の具体的な対処事例

それぞれ詳しく見ていきましょう。

当事者同士での話し合いによって解決を図る

自分は不貞行為をしていないものの、配偶者から慰謝料を請求された場合は、配偶者との話し合いによる解決を目指しましょう。

不貞行為があったものとして慰謝料を請求されている場合は、誤解を解く必要があるためです。

話し合いでは、以下のポイントについて確認しましょう。

慰謝料を請求される理由を確認する

慰謝料を請求されている場合は、その理由を確認しましょう。

相手が主張する慰謝料請求の理由を明確にしなければ、論点が定まらなくなるためです。また、理由と事実が食い違うこともあります。

話し合いによって誤解であると分かり合えた場合は、相手が慰謝料請求を取り下げてくれるかもしれません。

何を理由に不貞行為があったと勘違いされているのか、どのような行為に対して精神的苦痛が生じたのか、相手とよく話し合って解決を図ってください。

相手方が持つ証拠の内容を確認する

慰謝料請求の際に相手が証拠を提示してくる場合は、その内容をしっかり確認しましょう。証拠の有無や内容によって、どのように対応すべきかが分かるためです。

こちらが不貞行為をしていない場合でも、相手が提示してきた証拠が不貞行為を疑わせるようなものであった場合は、その疑いを解消するための証拠をこちらが提示しなければなりません。

こちらも証拠を提示でき、相手の誤解だったことがわかれば、慰謝料の支払いが不要になるケースもあります。

なお、話し合いでは、明確な証拠がなくても様子見で慰謝料を請求される場合あります。この場合も証拠の有無や内容を確認する必要があります。

相手が証拠を提示していない場合は、慰謝料請求には応じられない旨を伝え、話し合いでの解決を試みてください。

請求された慰謝料の金額が妥当か確認する

慰謝料を請求された場合は、請求金額の妥当性を確認しましょう。

不貞行為の有無にかかわらず、相手が請求している慰謝料の金額が相場を大幅に上回っている可能性があるためです。

不貞行為がないケースでの慰謝料は、数十万円から高くても100万円程度が上限です。しかし、慰謝料の協議においては請求できる慰謝料の上限は決まっておらず、相手方が自由に設定できるため、高額な慰謝料を要求される場合もあります。

相場と大きく乖離する金額の慰謝料を支払う必要はないため、減額を交渉してみましょう。

ただし、高額な慰謝料の支払いに同意した場合は、支払い義務が発生するため注意してください。

慰謝料以外に不当な要求がないか確認する

慰謝料請求の話し合いでは、慰謝料の他に不当な要求がないか確認しましょう。

配偶者から慰謝料を請求される際に、一例として引っ越しや退職を要求される場合があります。これらは正当な要求ではないため、基本的に応じる必要はありません。

相手が求める内容に納得できない場合は、その旨を主張する他、示談書などへのサインはしないようにしましょう。

なお、要求が不当かどうかの判断が難しい場合は、その場で判断せず弁護士に相談することも検討しましょう。

慰謝料請求権が時効になっていないか確認する

慰謝料を請求された場合は、時効になっていないかどうかを確認しましょう。

慰謝料請求権の時効が過ぎてから慰謝料を請求されても、法的には認められないためです。

不貞行為に対する慰謝料請求の時効は、不貞行為の事実や不倫相手を知ったときから3年、または不貞行為があったときから20年になります。

不貞行為がなかった場合でも、念のために時効を確認し、時効が経過している場合は時効完成を主張しましょう。

示談書にはその場でサインしない

不貞行為がないにもかかわらず、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求されたとしても、話し合いの場で示談書にサインしてはいけません。

示談書にサインをするということは、示談が成立して慰謝料の支払いを受け入れることになるためです。

示談は一度成立すると、原則として協議のやり直しはできなくなります。安易な気持ちでサインするとトラブルに発展する可能性が高いため、注意しましょう。

話し合いの最後に示談書を提示された場合は、内容をよく確認したうえで持ち帰り、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談する

不貞行為なしで慰謝料を請求された場合は、弁護士に相談するのも一つの手段です。弁護士に対応を依頼することで、事実関係の誤解が解けやすくなり、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。

慰謝料を請求した配偶者がこちらの話に耳を傾けてくれれば話し合いができますが、中には全く聞く耳を持たないケースもあります。不貞行為を誤解している場合は、こちらを信用してないケースも多いため、冷静な話し合いが難しい場合もあるでしょう。

弁護士に相談して協議への同席を依頼し、主張を整理して伝えてもらえれば、相手方も聞く耳を持ってくれる可能性があります。また、弁護士は「証拠が不十分な場合には慰謝料請求が認められにくい」など、法律的な見解を中立的に伝えることもできます。

自分1人で解決しようとせず、専門家の知識を借りて問題のスムーズな解決を目指しましょう。

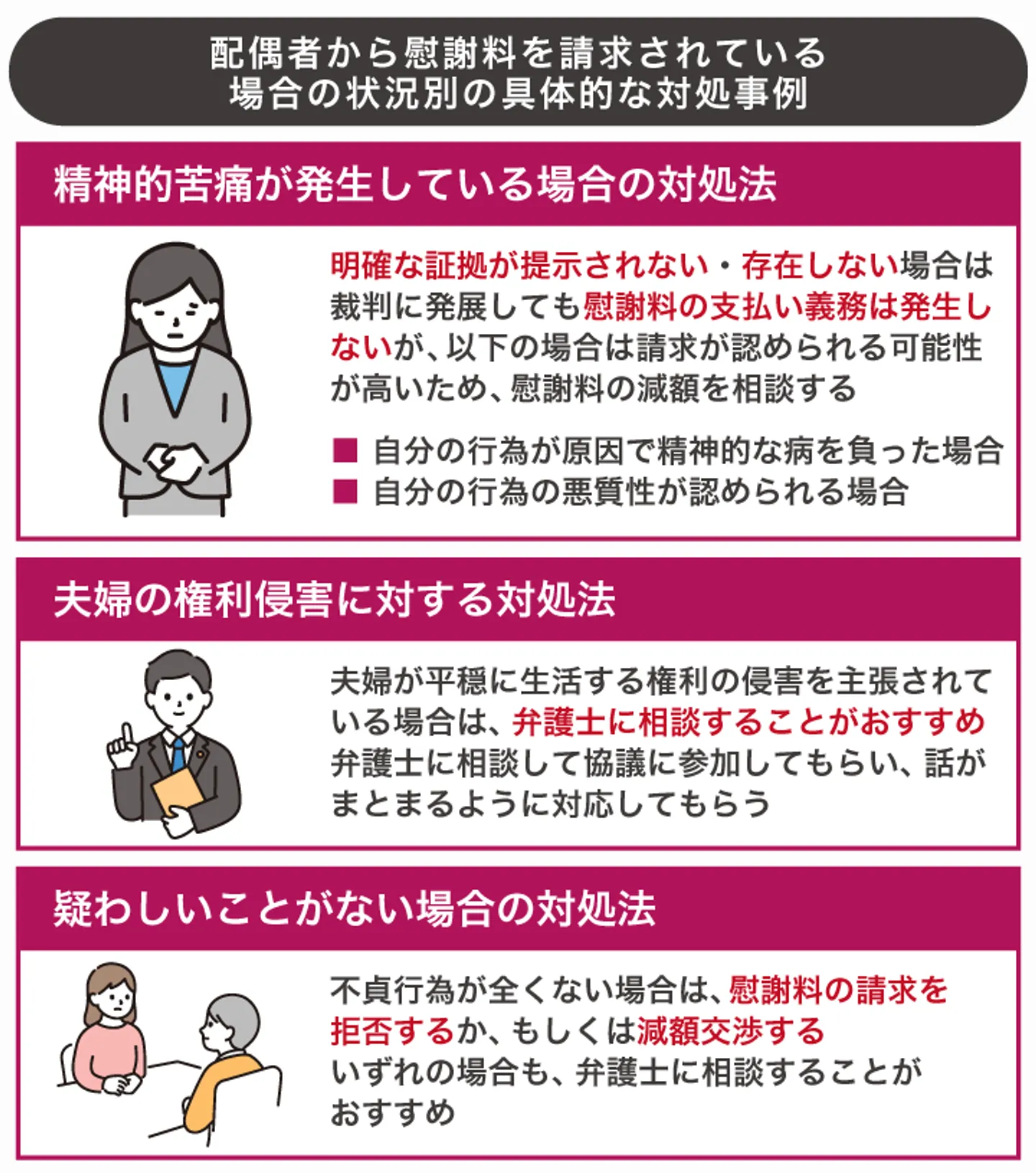

状況別の具体的な対処事例

配偶者から慰謝料を請求されている場合、状況によって対処が異なる場合があるので紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

精神的苦痛が発生している場合の対処法

配偶者が精神的苦痛を被った場合でも、明確な証拠が提示されない、または存在しない場合は、裁判に発展しても慰謝料の支払い義務が発生する可能性は低いでしょう。

ただし、以下の場合は慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。

- 自分の行為が原因で精神的な病を負った場合

- 自分の行為の悪質性が認められる場合

配偶者が精神疾患を患ってしまい、診断書や診察の記録、日々の日記などの証拠が揃っている場合、裁判になれば配偶者の精神的苦痛が認められる可能性があります。

また、自分の行為に悪意があることが明確に立証された場合も、慰謝料の支払い義務が発生する可能性が高いといえます。

このようなケースでは素直に謝罪し、不貞行為がないことを伝えたうえで慰謝料の減額を相談しましょう。

夫婦の権利侵害に対する対処法

夫婦が平穏に生活する権利の侵害を配偶者が主張しており、慰謝料を請求されている場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

不貞行為がなかったとしても、関連する行為やその他の行為によって夫婦の権利侵害を主張されている場合、話し合いが長くなり、まとまりにくくなるためです。

とくに権利侵害に関する証拠を提出されている場合、 夫婦関係に傷を付けたことを認めて謝罪し、慰謝料の減額を交渉することになる可能性が高いです。

話し合いがスムーズに進まない場合や交渉がまとまらない場合も多いため、弁護士に相談して協議に参加してもらい、話がまとまるように対応してもらいましょう。

疑わしいことがない場合の対処法

不貞行為が全くない場合の対処法は、慰謝料の請求を拒否するか、もしくは減額交渉するかのいずれかとなります。

配偶者が証拠を提示して不貞行為を主張している場合は、不貞行為がないことを立証できれば慰謝料は認められなくなります。

しかし、他の異性と2人でホテルに入っている写真などの証拠を提示されている場合、不貞行為なしだったとしても「不貞行為がなかったこと」を立証するのは非常に難しいでしょう。

このような場合は、不貞行為の疑いをかけられるような行動をしたことを謝罪し、慰謝料の減額が可能かどうかを相談してみてください。

なお、泥酔状態でホテルに連れていかれたような場合は、慰謝料を拒否するのが有効な場合もあります。いずれにせよ、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

不貞行為がなかったとしても、配偶者の行動によって精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料や示談金を請求できる可能性があります。

たとえば、異性との頻繁な連絡や密会、身体的接触、結婚をするような発言などが重なれば、不貞行為が立証できなくても精神的苦痛を理由に慰謝料請求が可能です。

裁判で慰謝料請求をする場合、不貞行為なしの慰謝料相場は数十万円〜100万円程度とされています。示談で解決する場合は相場に関係なく自由に示談金を請求できるため、高額を希望する際は話し合いでの解決を目指しましょう。

慰謝料を請求する際には証拠の有無が決め手となるほか、脅迫や違法行為、時効などに注意する必要があります。

精神的に追い詰められた状態では冷静な判断が難しいこともあるため、不安な方は弁護士に相談することも検討してみてください。