離婚に向けて動く前に準備しておきたいことリスト

離婚時・離婚後のいずれでもトラブルなく離婚するには、具体的に話を進める前に準備しておくべきことがあります。離婚前の準備は、「子どもの気持ちに寄り添った離婚ができるか」「金銭面や交流面で夫婦双方が納得できるか」「片親のままで子どもとの生活が営めるか」など、離婚後の生活がうまくいくかどうかに直結するからです。

実際に離婚の準備が不十分だったことで失敗し、後悔した人のケースは多々存在します。離婚は子どもやあなたの将来をも左右する人生の節目となりうる出来事であり、実行には膨大なエネルギーを有します。そのため、失敗しないよう可能な限りの対策が必要です。「子連れ離婚に向けて動く前に準備しておきたいことリスト」は、次の通りです。

|

離婚に向けて動く前に準備しておきたいことリスト

|

概要

|

|

子どもの気持ちや将来を確認する

|

離婚が子どもの気持ちや将来にどのような影響を与えるかを子どもとの対話などを通じて離婚すべきかを判断する

|

|

なぜ離婚したいのかあらためて整理する

|

離婚原因をはっきりさせて離婚協議の方向性や主張内容を洗い出す

|

|

離婚理由が不倫やDVなら証明するための証拠を集める

|

明確な証拠があるほど離婚の成立や慰謝料・養育費の金額の決定および請求がやりやすくなる

|

|

離婚条件を決める

|

必要なお金やトラブル回避のために必要な条件を確認して相手へ求める条件を決定する

|

|

離婚費用がいくらかかるのかを確認する

|

離婚裁判までいくと100万円以上かかることが想定されるので協議時点で話をまとめるのがおすすめ

|

|

公的支援制度を調べる

|

国や自治体が実施するひとり親向けの公的支援制度を確認しておく

|

以下では、リストの詳細を解説します。

子どもの気持ちや将来を確認する

子連れ離婚を検討するうえで、子どもの気持ちや将来は親として最優先で確認したい事項です。

子どもにとって離婚は生活環境どころか人生を一変させる出来事になる可能性があるうえに、子ども自身ではコントロールができません。子どもの気持ちをおざなりにした離婚は、将来的に子どもへの精神的な負担や人格形成に影響を与えるリスクが考えられます。

<離婚で子どもが受ける悪影響で考えられる例>

- 離婚の原因が自分にあると思い込み精神的に追い詰められる

- 離婚にともなう転校で友人関係がリセットされた後に新しい友人関係を築けなくなる

- 夫婦生活に対してマイナス感情を抱き恋愛観・結婚観に影響を及ぼす

- 離れた側の親と会う機会が少なくなり寂しさやストレスを与える

しかし一方で、離婚をしたほうが子どもにとってプラスになるケースもあります。

<離婚で子どもが受けるよい影響で考えられる例>

- 配偶者が虐待をおこなっていたときに物理的に離れられる

- 夫婦喧嘩を見せることがなくなり子どもが不安や恐怖から解き放たれる

- 配偶者の浪費や借金がひどかったときはむしろ経済的に安定する可能性がある

子連れ離婚で大切なのは、子どもへの悪い影響・よい影響の両方を踏まえたうえで、子どもの気持ちや将来にとって一番よい選択をすることです。子どもをないがしろにした離婚にならないよう注意しましょう。

また、離婚について子どもへ伝えるときは、「子どものせいではないと伝えること」「配偶者への過剰な悪口を言わないこと」「子どもが言いたいことや気持ちをしっかり聞くこと」を意識し、子どもの不安を少しでも和らげえられるよう工夫してください。

なぜ離婚したいのかをあらためて整理する

離婚に向けて動く前に、「なぜ離婚したいと思ったのか」についてあらためて整理することは重要です。離婚したい理由を整理するメリットは次の通りです。

- 一時的な衝動や感情で離婚しようとしていないか冷静に判断できる

- 配偶者への主張や各証拠集めの方針が決まりブレなくなる

- 「離婚さえすれば本当に問題が解決するのか」を確認することで「離婚せずとも問題が解消する方法」が見つかる可能性がある

- 裁判にまで発展すると想定したときに離婚理由が「法定離婚事由(※)」に該当するかをチェックできる

整理するときは、紙に書き出すなどして見える化するのがおすすめです。自分の考えを文字に書き出せば、頭の中でぐるぐる考えるよりも客観的に捉えやすくなるからです。また、信頼の置ける友人や親族、カウンセラーなどへ相談し、客観的な意見を聞くのも効果的です。

当サイト「ツナグ離婚弁護士」を運営する株式会社Clamppyが実施した離婚タイミングのアンケートでも、離婚理由はしっかりと考えたほうがよいとアドバイスする人が多く見られます。

- 離婚しなくて何とかなるなら(我慢がご自身の許容範囲内であれば)離婚はしない方がいいに決まっています。精神的にも経済的にもダメージが小さくありませんし、使うエネルギーが膨大です。私の場合は子供がある程度成長した後だったのと離婚の多いアメリカでのことでしたので、子供たちも比較的すんなり受け入れてくれたものと思っています、がここにはしこりが残らないように対等な立場でよく話す必要があると思います。結論は自身が許容できないレベルの我慢や妥協をすべきではありません。この我慢や妥協のレベルについて他人に相談してもよいですが、他人の許容レベルと自分は違いますから最後は自分で決めてください。(男性)

- 離婚するに足る理由があれば離婚すればいいと思います。結婚の5万倍はしんどいですけどね。あと、現金な話にはなりますが、離婚を考えた瞬間から大事な話やお金の話をする折には録音しておくことを推奨します。(男性)

- 離婚したくなっても、すぐに離婚せず、離婚後に自分達の生活が出来そうかどうか考えてから行動したほうがいいまだ出来ないと思ったら、少しでも婚姻期間を延ばしたほうがいい(女性)

「法定離婚事由」とは「離婚裁判において法的に認められる離婚」について民法第770条上で定めたものです。法定離婚事由に該当しないと、離婚裁判での離婚は原則として認められません。「不貞行為(性的関係をともなう不倫)」「悪意の遺棄(育児放棄や暴力など)」「回復が難しい重い精神病」などが該当します。

離婚理由が不倫やDVなら証明するための証拠を集める

離婚理由が配偶者の不倫やDV・モラハラ、そのほか心理的・身体的な暴力などが原因である場合、離婚協議・離婚裁判の場ではそれらを客観的に証明し相手へ提示する必要があります。不倫やDVなどについて真実を訴えても、証明できなければ配偶者側の嘘を押し通されたり慰謝料請求が認められなかったりする可能性が高いからです。また、離婚時に財産分与や養育費を求めるときは、金額算定の根拠となる情報が必要になります。

このように、離婚理由を客観的に証明し離婚の話し合いを有利に進めるには、さまざまな証拠を集めなければなりません。

しかし離婚を切り出してから証拠集めを始めると、すでに証拠が残っていない、相手が証拠を隠滅する、証拠集めに手間取って離婚協議が進まない、といった問題が出てきます。不倫やDVなどについての証拠集めは、離婚前かつ迅速に進めるのがポイントです。

証拠集めについては弁護士などの専門家へ相談すれば、協議や裁判で有利になる証拠や集め方についてアドバイスを受けられます。

離婚理由を証明するうえで、証拠となりうるものの具体例は次の通りです。

| 証拠の種類 |

具体的な証拠例 |

| 不貞行為の証拠 |

・ラブホテルに出入りする写真や動画

・浮気相手とのLINEやメールのやり取り

・SNSの投稿(ツーショットや旅行写真など)

・クレジットカードの利用明細(ホテル・飲食店など)

・不貞行為を認める音声録音や書面

・探偵による調査報告書

|

| DV・モラハラの証拠 |

・ケガやあざの写真

・医師の診断書や通院記録

・暴言や脅しの音声録音

・暴力や支配的言動のLINE・メール

・警察への被害届や相談記録、そのほか刑事事件の記録

・シェルターや市役所のDV相談窓口への相談履歴

|

| 性格の不一致に関する証拠 |

・家庭内でのすれ違いを示す日記やメモ

・夫婦カウンセリングの記録

・第三者(親族・友人など)による証言書

・家庭内別居の様子を記録した写真やスケジュール

・家計の不一致や家事分担に関する記録

・繰り返される価値観の衝突を示すLINEやメールの記録

|

| 財産分与・養育費・婚姻費用に関する証拠 |

・預貯金通帳のコピー

・不動産の登記事項証明書

・給与明細や源泉徴収票

・養育費・婚姻費用に関する支払い記録(振込明細など)

・生活費の支出一覧や家計簿

・共有財産に関する購入契約書や領収書

・確定申告書

|

ラブホテルの写真やけがの写真、映像記録など離婚原因が直接確認できるものほど、証拠能力が高くなります。ただし、違法な方法で収集された証拠は原則として裁判などで認められないため、証拠の集め方には十分に注意を払いましょう。

逆に相手側から不貞行為やDVを指摘されたときは、していない証拠を集めて提出する必要があります。いくら自分が潔白で相手の言いがかりレベルであっても、証拠や証言を何も出せないなら相手の言い分が通る可能性があるからです。自分が本当に不貞行為やDVをしていたときは、子どものためにも事実を素直に認め、そのうえで話し合いするのがよいと思われます。

離婚条件を決める

スムーズな離婚条件や離婚後の生活の安定のためには、親権やお金などの離婚条件を明確するのが非常に有効です。お互いが納得の上で生活への支障を最低限に抑える条件を設定できれば、別れた後の当人同士および子どもへのトラブルを回避しやすくなります。

離婚条件で決めておきたい主な条件は次の通りです。

※クリックするとそれぞれの詳細を解説する見出しへジャンプ

お互いが納得できる離婚条件を決めるには、「双方納得のうえで実現可能な条件なのか」「後から言った言わないのトラブルにならないか」といった部分を意識する必要があります。以下では、離婚条件に関するトラブルを避けるために意識すべきポイントを解説します。

離婚条件で譲れないところと妥協できるところを決める

こちら側の希望が100%通れば言うことはないですが、よほど相手に非がない限りは相手側からもいくつか条件を提示されます。お互いが自分の希望を譲らなければ、離婚協議や裁判が長引き、お互いに時間やお金の浪費になってしまうでしょう。

そのため、離婚条件を設定するときは「譲れないところ」と「妥協できるところ」を明確に決めておくのがおすすめです。「譲れない条件を通して貰う代わりに、ほかの条件は相手側の希望を優先する」といった、柔軟な交渉がしやすいメリットがあります。また条件設定が明確なら、協議や裁判で主張がブレることなく方針を立てやすくなります。

<譲れないところと妥協できるところを決めている例>

- 「子どもの希望」や「安定した生活基盤」があるから親権は譲れない代わりに、養育費は平均よりも少なめで妥協できる

- 子どもの転校を避けたいから相手が家を出ていく代わりに、預貯金や家具などのほかの財産を多めに渡す

- 不貞行為に対する慰謝料を少し減額する代わりに、話を長引かせずスピーディーな離婚を成立させてほしい

優先順位を決めるときは、なぜ離婚したいのかをあらためて整理するで紹介した通りに一度離婚理由を整理し、「自分や子どもは離婚に何を一番に求めているのか」をはっきりさせておくのがよいでしょう。

公正証書で離婚協議書を作成する

離婚条件を決定して双方が合意したら、離婚協議書を作成し文面に残しておきましょう。離婚協議書に取り決め内容を残しておけば、後から言った言わないのトラブルを避けられます。相手が離婚条件通りの対応をしなくなったときでも、離婚協議書を根拠に相手へ契約履行を要求しやすくなります。

離婚協議書を作るときは、公正証書として作成するのがおすすめです。公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書です。

公正証書で作られた離婚協議書は、「公正の効力が生じた完全な証拠力」を持ちます。また公正証書には、離婚協議書に記された金銭支払いをしなかった相手に対し、裁判手続きなしで強制執行による財産差し押さえをできる旨を記載できます。

相手に支払い能力があるにもかかわらず、損害賠償や養育費などの支払い約束を反故にすることが懸念されるときは、離婚協議書を公正証書で残すことの重要性が大きくなるでしょう。

参考:日本公証人連合会「公正証書」

離婚費用がいくらかかるのかを確認する

離婚する際には、離婚に関してさまざまな支出が発生します。離婚費用がいくらかかるかを把握しておくことで、離婚後の生活資金の目処や請求すべき養育費の金額などを確認しやすくなります。離婚費用の主な目安は次の通りです。

| 離婚費用 |

目安 |

| 引っ越し代(繁忙期は2~5割程度高くなる可能性あり) |

・実家へ帰省:2万~10万円前後

・単身で賃貸へ引っ越し:2万~10万円+敷金・礼金(それぞれ家賃の1~2か月分程度)

・子どもありで賃貸へ引っ越し:5~20万円+敷金・礼金(それぞれ家賃の1~2か月分程度)

・そのほか火災保険料、保証料、共益費などの必要経費 |

| 離婚協議書を公正証書で作成 |

1枚あたり1万~5万円程度(一般的な離婚の場合) |

| 離婚調停申し立て |

収入印紙や戸籍謄本取得などで約3,000円 |

| 離婚訴訟申し立て |

1万3,000円以上 |

| 慰謝料支払いがある場合(平均) |

50万~500万円 |

| 養育費支払いがある場合(月平均) |

・母子家庭への養育費:約5万円

・父子家庭への養育費:約2万5,000円 |

| 財産分与 |

原則として共有財産(婚姻中に夫婦で築いた財産)の2分の1 |

| 離婚協議について弁護士に依頼 |

30万~60万円 |

| 離婚調停について弁護士に依頼 |

・50万~100万円

・協議から引き続き同じ弁護士にお願いするなら割引があるところが多い |

| 離婚裁判について弁護士に依頼 |

・60万~100万円

・協議や調停から引き続き同じ弁護士にお願いするなら割引があるところが多い |

仮に離婚裁判までおこなわれると仮定すると、100万円以上の費用がかかる覚悟が必要かもしれません。離婚費用を抑えるには、離婚協議の段階で両者で合意を取るのが一番効果的でしょう。

厚生労働省が公表する「離婚に関する統計の概況」によれば、協議離婚の割合は離婚全体の約9割です。多くのケースでは協議段階で離婚成立していることを念頭に置き、調停・裁判の前段階での解決を目指すことを推奨します。

調停とは、家庭裁判所にて当事者同士が調停委員や裁判官を介して離婚について話し合う手続きです。調停で両者の合意が取れなかったときは、調停前置主義(離婚などの事件は一度調停を経なければ訴訟提起できないという決まり)に基づいて、離婚裁判を提起できるようになります。

参考:こども家庭庁「「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」

参考:日本公証人連合会「Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」

参考:厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」

公的支援制度を調べる

離婚後に子どもを片親で育てる際、とくにシングルマザーの場合は経済的な不安が残るケースが多いです。子ども家庭庁の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯の平均年間就労収入は約236万円(約父子世帯は約496万円)にとどまっており、経済的な問題が数値としても浮き彫りとなっています。

国や自治体では、片親家庭の貧困を解決するためにさまざまな公的支援を設立しています。金銭面や精神面での相談受付や金銭的支援などのサポートが受けられるため、子連れ離婚をする人は積極的な活用がおすすめです。

なお公的支援制度の種類や内容については、子連れ離婚に必要な手続きのチェックリストにて詳しく解説しています。

離婚後の生活に向けて準備しておきたいことリスト

子連れ離婚を検討する場合、離婚時の問題以上に離婚後の生活を見据えた準備が必要不可欠です。いくら離婚が成立しても、その後の生活が成り立たなければ子どもに与える負担が大きくなります。

たとえ離婚に際してお金の面での条件が満足行くものになっても、その後の生活の大部分を支えるのは定期的な収入や生活環境であることを忘れてはなりません。以下に記載したリストを参考に、離婚後の生活に向けて準備しておきたいことを確認しておきましょう。

表

|

離婚に向けて動く前に準備しておきたいことリスト

|

概要

|

|

離婚後の生活費のあてや仕事を決める

|

正社員やアルバイト・パートとして働いたりそのほか生活費のあてを見つけておく

|

|

引っ越し先を決める

|

離婚前と離婚後に引っ越すかを決めたり引っ越し先の家賃や周辺環境などをチェックしたりしておく

|

|

子どもが通う学校や幼稚園を確認する

|

子どもが通う学校や幼稚園の場所や交通情報を確認し転校・転入手続きを進める

|

それぞれの詳細を解説します。

離婚後の生活費のあてや仕事を決める

離婚後や別居時には、配偶者の財産や収入をあてにせず、自分で生活費を確保する必要があります。離婚後の生活費のあてや仕事など、離婚後の生活を成立させるための定期収入は決めておきましょう。また、余計な出費を抑えるために固定費などを見直すことも大切です。

具体例は次の通りです。

- 扶養の範囲で働いていた人はフルタイムで働けないか仕事先に打診する

- 正社員や派遣社員など一定の就業時間が保障された働き方をおこなう

- 親や親族に金銭面での援助をお願いできないかを検討する

- 実家に帰省して一時的に家賃や光熱費などを抑える

離婚後の定期収入を得る方法で一般的なのは、正社員やフルタイムパート・アルバイトとして働くことです。

正社員は収入の多さや福利厚生による安定がメリットとして挙げられる反面、休みやシフト調整の難しさや残業によって子どもとの時間が作りづらいデメリットがあります。

パート・アルバイトは子どもの行事や体調不良に対応しやすい代わりに、雇用継続や福利厚生面に不安が残ります。どちらの働き方がよいかは、優先事項や状況、スキル・経験などを総合的に見て判断しましょう。

なお定期収入とは別に、引っ越し費用や就職活動、当面の生活費などを見据えて100万円程度を準備できればより安心です。

引っ越し先を決める

離婚する場合、夫婦のどちらかが今住んでいる家から出ていくのが一般的です。もしあなたが子どもを連れて家から出ていく立場になるときは、どこへ引っ越すかを早めに決めておきましょう。

引っ越し先を決める際は、家賃、周辺環境、子どもが通う学校や幼稚園との距離などを考慮します。いきなり子ども自分だけで生活するのが難しいと判断したときは、実家に戻ることも検討してください。

なお引っ越し先するタイミングは、離婚前と離婚後でそれぞれメリット・デメリットが存在します。下記のメリット・デメリットのなかに離婚タイミングを考え直すほどの要素はないものの、覚えておくと離婚に関する予定が立てやすくなります。

|

メリット |

デメリット |

| 離婚前に引っ越し |

・引越し費用を婚姻費用として請求できる可能性がある

・現在の住居に住みながら余裕を持って物件を探せる

・虐待やDVなどからいち早く逃れられる |

旧住所や旧姓などで新居や公共料金の手続きするので各契約が複雑になりやすい |

| 離婚後に引っ越し |

離婚手続きが終わっているので各契約がスムーズに進めやすい |

部屋が見つからないと新生活を始めるのが遅れる |

子どもが通う学校や幼稚園を確認する

離婚して引っ越す場合、子どもが通う学校や幼稚園、子どもを預ける保育園などが変更になる可能性があります。引っ越しに際して転校や転園がともなうときは、あらかじめ子どもが通う予定の学校や幼稚園などの場所、距離、交通状況、病院の有無などを確認しておきます。周辺環境が子どもとの生活に合わないと思ったときは、引っ越し先を変えることも検討しましょう。

学校や幼稚園に問題がなければ、転校・転園関係の手続きを済ませます。引越し前・引越し後の学校・幼稚園等それぞれで手続きが必要となるため、スケジュールを立てて早めに準備するのがおすすめです。転校・転園手続きについては、転校・転園の手続きにて詳しく解説します。

離婚時の条件に関する準備リスト

離婚後の生活のトラブルを回避するには、離婚時の条件を詳細かつ双方納得のいく内容で決定することが最重要です。親権、お金、子どもとの交流などを適切に設定できれば、子育てや生活面での不安要素を軽減できます。

離婚条件を設定するときは、弁護士などの専門家にアドバイスをもらったり、公正証書の離婚協議書として書面に残したりなどの対策を推奨します。専門家や第三者によるアドバイスや証明を受けながら進めれば、離婚後に揉める場面を少なくできるはずです。

離婚時の条件に関する準備リストは、以下の通りです。

|

離婚時の条件に関する準備リスト

|

概要

|

|

親権者・監護者関係

|

・親権を決定する際の基準を満たしているか確認・改善する

・養育費確保に向けて金額を概算する

・養育費の支払いが滞ったときの対処を決める

|

|

面会交流関係

|

・子どもの意思を確認する

・面会交流の頻度・方法・内容などを決める

|

|

財産分与関係

|

・財産となりそうなものをリストアップする

・財産分与の内容や割合の希望をまとめる

|

|

慰謝料関係

|

・慰謝料を請求できる事案なのかを弁護士と確認する

・配偶者や不倫相手へ請求する慰謝料金額を決める

|

|

年金分割関係

|

・年金分割の概要や方法を確認する

・分割割合の希望を決める

|

|

婚姻費用関係

|

婚姻費用を請求できるかを確認する

|

それぞれの詳細を見ていきましょう。

親権者・監護者関係

親権者・監護者関係の決めごとは、「どちらが親権を持つのか」「養育費はいくら請求するか」など、子育て関係に直接かかわる部分です。子どもとの生活に大きな影響を与える事項であるため、離婚条件のなかでもとくに綿密な話し合いと判断が求められます。

親権者・監護者関係で決めておくべきものは次の通りです。

- 親権を決定する際の基準を満たしているか確認・改善する

- 養育費確保に向けて金額を概算する

- 養育費の支払いが滞ったときの対処を決める

親権を決定する際の基準を満たしているか確認・改善する

子どもを連れて離婚するには、原則として自分が子どもの親権を持つ必要があります。

とはいえ、あなた自身が「子どもの利益を害するもの」として判断されてしまうと、そもそも親権を得ることができません。離婚後も子どもと一緒に暮らしたいなら、「自分は親権を得るのにふさわしい人物であるか」「経済面などに問題があれば改善できるか」などを確認しておきましょう。

親権を争う場合、主に以下の要素を見て判断されます。

- これまで子どもを世話してきた実績や子どもとの関係性に問題がないか

- 母性優先の原則や一定以上の年齢の子どもの意思やなどを総合的に判断しているか

- 親権者として身体的・精神的に問題はないか

- 離婚後の経済状況は安定しているか(養育費等を含む)

- 離婚後も子どもといっしょに過ごせる時間や子育てができる環境が整っているか

なお単独親権は、一般的に親権と監護権は同じ親がどちらも有するのが一般的です。親権と監護権を別々の親が持ちたいときは、その旨についても話し合いが必要です。自分では子どもの生活を守れないと思うなら、自分の希望よりも子どもの将来を優先できる判断をしてください。

2025年現在では共同親権の導入が決定しています。共同親権になった場合でも、原則として原則として子どもと一緒に暮らすのはどちらか片方の親となるはずです。また、そもそも親権を与えるのに不適格な人物だと判断されれば、単独親権のときと同じく当該人物に親権は認められません。

養育費確保に向けて金額を概算する

相手に養育費を求める場合は、子どもとの生活で今後必要になるであろう養育費を概算し、妥当性ある金額を請求します。妥当性のない高額な養育費は相手から合意を得るのが困難であり、調停や裁判でも認められるケースはほぼないでしょう(相手が高収入で支払いの意思があるときは成立する可能性あり)。

養育費の月平均は、母子家庭への支払いだと約5万円、父子家庭への支払いだと約2万5,000円です。貧困になりやすいとされる母子家庭への養育費のほうが、高くなる傾向があります。裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」や弁護士からのアドバイス、相手の経済状況などを基に養育費の金額を決定しましょう。

請求する養育費の金額が決まったら、ほかにも「支払期間(子どもが20歳になるころが目安)」「支払い方法」「途中での金額変更の有無」なども決めていきます。

養育費の支払いが滞ったときの対処を決める

残念なことではありますが、相手からの養育費振込がなくなるリスクが存在します。養育費の支払いが滞ったときの対処は、離婚時の条件設定の際に決めておきましょう。支払い滞納に関して定める場合は、「本契約に関する紛争が発生したときは裁判所の場所」や、「執行文言付公正証書があれば裁判せずに財産開示や強制執行ができる旨」などを、離婚協議書に記載しておくのがよいです。

面会交流関係

面会交流権とは、子どもが離婚して離れた親と交流できる、子どもが有する権利です。子どもの権利ではあるものの、細かい条件は両親が中心となって離婚時に決定するのが一般的です。以下では、面会交流関係で決めておくべき事項を見ていきましょう。

- 子どもの意思を確認する

- 面会交流の頻度・方法・内容などを決める

子どもの意思を確認する

面会交流の条件を決める際にもっとも重要なのは、子どもの意思を確認することです。

一般的に最低限の意思能力が備わる10歳前後からは、親権や面会交流の面で子どもの意思が反映されると言われています。15歳以上の場合だと、子どもの監護に関する処分の審判は必ず子どもの陳述を聞かなければなりません。

原則として、親が自分の意志だけですでに決まった面会交流の実施を拒否することはできません。一方で、子どもが本心から面会交流を嫌がるときは、拒否や制限が認められる場合があります。

面会交流の基本は、「子どもの利益を最優先にすること」です。子どもの意思は決して無視せず、面会交流の条件を決めていきましょう。ただし、相手による子どもの連れ去り、暴力行為、DV行為などの危険が想定されるときは、子どもの意思だけでなく相手と会わせるリスクも考慮する必要があります。

年齢が幼い子どもはそのときの気分で面会を拒否したり、一定の年齢以上の子どもでも親のことを考えて自分の本心を話さなかったりするケースは珍しくありません。子どもの意思の確認は、慎重におこなうことが大切です。

参考:e-Gov法令検索「家事事件手続法第65条」

参考:e-Gov法令検索「家事事件手続法第152条」

面会交流の頻度・方法・内容などを決める

面会交流の条件は、「どれくらいの頻度で会うのか」「どこで会うのか(どこで会うのが禁止なのか)」「交流内容はどうするのか」などを決めていきます。

面会交流の頻度は、「月に1〜2回」「毎週第3日曜日の10:00〜19:00まで」などを指定します。

親子が会う方法については、「母親側の家や祖父の家で会う」「終了時間には〇〇公園で父親が迎えに行く」「移動は自家用車ではなく電車」などを決めましょう。

交流内容なら「泊まりはNG」「遠出はOK」などが設定する条件として挙げられます。そのほかの項目なら、「プレゼントやお小遣い」「学校行事への参加」「連絡方法」などを決めていきます。

大切なのは、面会交流が「子どもの健全な育成のため」が目的である点を忘れないことです。「自分が会わせたくないから」「相手がしつこくて仕方なく」といった親の都合ではなく、子どもの気持ち、心身、負担などを考慮して相手と話し合ってください。

財産分与関係

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分配する手続きです。預貯金、不動産、株式、そのほか財産的あるものなどが主な対象となります。ほかにも離婚後の生活保障や離婚原因への損害賠償の性質がある財産分与もありますが、一般的には財産を夫婦で分け合うことを意味します。

離婚準備時において、財産分与関係で確認しておきたい事項は次の通りです。

- 共有財産となりそうなものをリストアップする

- 財産分与の内容や割合の希望をまとめる

なお、財産分与請求権(財産分与を裁判所にて請求できる権利」は、離婚日から2年です。両者の合意があれば、2年経過後も財産分与できます。

参考:法務省「財産分与」

共有財産となりそうなものをリストアップする

一般的に財産分与の対象となるのは、夫婦生活のなかで結婚後~財産分与の起算日の間で二人で築いた「共有財産」のみです、結婚前から持っていた、親族から相続・贈与されたといった「特有財産」は財産分与の対象となりません。そのため、正確な財産分与をおこなうには「何が財産分与の対象になるのか」「共有財産の評価額はいくらなのか」をまずはっきりさせる必要があります。

共有財産として挙げられるものは、主に次の通りです。

- 現金・預貯金

- マイホームなどの不動産

- 株式、投資信託、証券などの有価証券

- 自動車

- 退職金(まだ受け取っていないものも対象になる可能性あり)

- 生命保険や学資保険の解約返戻金に相当する部分

- 借金などの負債

一方で、共有財産の対象にならないものも紹介します。

- 独身時代に築いた現金、預貯金、有価証券など

- 独身時代に所有していた自動車や不動産(婚姻前の頭金やローン返済分まで)

- 親族からの贈与や相続で取得した財産および財産から発生した利益

- 退職金のうち結婚前の労働時間に対する部分

- 保険の解約返戻金のうち結婚前に加入して発生した部分

- そのほか夫婦の合意のうえで共有財産から除外したもの

不動産や自動車は、購入時の価値ではなく現在の価値で評価します。また、夫婦のどちらかの単独名義になっていても、夫婦の協力で築いたものだと認められれば共有財産に該当します。

財産分与の内容や割合の希望をまとめる

原則として、財産分与の割合は夫婦で1:1です。仮にどちらか一方が専業主婦(主夫)でも、割合は変わりません。

ただし、「誰がどの財産を受け取るのか」は話し合いで決められます。また夫婦の合意があれば、財産分与の割合を自由に変更できます。双方が納得できる財産分与を成立させるには、夫婦の話し合いが重要です。

あなたが「子どもと一緒に暮らすからマイホームがほしい」と希望したときは、その分だけ預貯金や株式などの財産を相手側へ多めに配分するなどの対応が必要です。交渉次第では、子どもの生活を考慮して相手が財産分与の割合を6:4や7:3とこちらに有利にしてくれるケースも想定できます。

注意点としては、夫婦の合意がなくても調停や裁判で1:1の割合が変更されることがあることです。たとえば「片方の特殊な才能や能力によって財産を築いた(士業や会社経営など)」「一方の浪費によって著しく財産を減少させた」などのケースが認められるときは、割合変更が認められる可能性があります。

慰謝料関係

離婚原因が相手の浮気や暴力行為などに起因するときには、離婚時に相手へ損害賠償請求ができる可能性があります。もし慰謝料を数十万~数百万円を得られたら、相手への罰になることに加えて今後の子どもとの生活費の足しにできます。

慰謝料関係で確認しておきたい事項は次の通りです。

- 慰謝料を請求できる事案なのかを弁護士と確認する

- >配偶者や不倫相手へ請求する慰謝料金額を決める

なお、慰謝料を適切に得るには、離婚理由が不倫やDVなら証明するための証拠を集めるで解説した証拠集めが非常に重要です。そちらの情報も確認しておいてください。

慰謝料を請求できる事案なのかを弁護士と確認する

慰謝料を請求できるのは、原則として相手が不法行為をしているケースです。離婚そのものに対する慰謝料請求は原則として不可で、あくまで離婚に至った原因に対する損害を主張します。

いくら「性格が合わない」「相手の両親と折りが合わない」などで不快な思いをさせられたとしても、不法行為に該当しない行為に対して損害賠償請求を求めるのは難しいでしょう。

そのため、損害賠償を請求したいときは、弁護士に「〇〇の事案は不法行為に該当するのか?」を確認して検討するのが一般的です。

離婚時に損害賠償請求の対象となる主な理由は、次の通りです。

- 自分へのDVやモラハラ、子どもへの虐待などの精神的・身体的暴力行為

- 性行為やそのほか性的関係がともなう不貞行為

- 無断の別居、家事・育児放棄、生活費支払い拒否、ギャンブル・趣味への浪費などの悪意の遺棄

- 年齢が若いときの一方的な性交渉の拒否(セックスレス)

なお離婚協議や調停の段階なら、相手が謝罪・これまでの感謝の気持ちや誠意を見せる意味で、不法行為がなくても言い値や相場を大きく超える慰謝料支払いが成立するケースもあります。

相手から損害賠償請求される立場になったときも、弁護士と相談して対応を考えるのがよいでしょう。

配偶者や不倫相手へ請求する慰謝料金額を決める

相手の不法行為の事実を立証できる目処がついたときは、配偶者や不倫相手など損害賠償請求の対象となる相手へ、慰謝料をいくら求めるのかを決めていきます。

慰謝料の金額は、不法行為の内容、悪質性、常習性などのさまざまな要素を加味して決まります。いくら相手が憎いからといって、法外な金額を請求しても成立する可能性は低いでしょう。逆に、高額の損害賠償請求が狙えるのに「相手が怖い」「面倒くさい」などの理由で消極的になるのも一考の余地があります(請求しない明確な理由があるなら問題なし)。

請求する慰謝料の金額は、「弁護士費用を加味してもプラスになるか否か」1つのの判断材料となります。

慰謝料請求でかかる弁護士費用は、原則として「着手金(依頼を始めるときに支払うお金)」、「報酬金(得られた慰謝料の◯%といったいわゆる成功報酬)」、「そのほか手続きや移動などにかかる実費」などです。仮に10万〜20万円程度しか見込めないのに無理に請求すると、弁護士への着手金だけで赤字になる可能性があります。費用倒れになりそうなときは、無理に請求せずにほかの離婚条件を見直すほうが建設的でしょう。

慰謝料金額の平均相場については、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

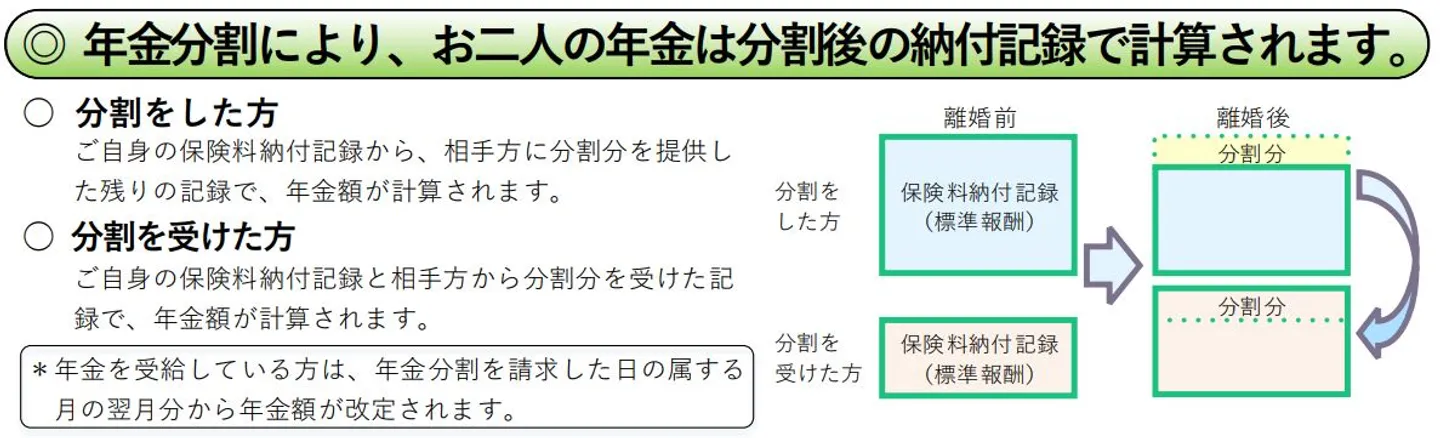

年金分割関係

年金分割とは、夫婦が離婚するときに、婚姻期間中に支払った厚生年金の保険料を分け合い、夫婦それぞれの年金に反映する制度です。「支払った年金のすべてが夫のものになると、これまで家庭を支えてきたにもかかわらず、妻が離婚後に受け取れる年金額が低くなる」という問題に対処するために、2007年より導入されました。

たとえば厚生年金の被保険者だった夫から分割された年金分は、国から妻側に直接支払われるようになります。そのため、夫が亡くなった後でも引き続き年金を受け取れます。

出典:日本年金機構「離婚時の年金分割について」

制度の成り立ちは妻側の年金への対処ではあったものの、当然ながら妻の厚生年金から夫に分割するパターンでも年金分割制度を利用可能です。

離婚時には、年金分割について以下の部分を確認しておいてください。

- 年金分割の概要や方法を確認する

- 分割割合の希望を決める

とはいえ年金を受け取るタイミングだと実質的に子育てが終了しているので、年金分割の結果は離婚後の子どもとの生活を直接支えるものではありません。

しかし、子育てが終わった後に子どもへ金銭面に心配をかけたくない、年金がもらえることを想定して子育て中の教育費や生活費に多めに投資できる、といった間接的な効果を見込めます。また、年金分割を材料としてほかの離婚条件を優遇してもらうといった交渉も可能です。

年金分割を請求できるのは、財産分与と同じく離婚後2年までです。

参考:法務省「年金分割」

年金分割の概要や方法を確認する

年金分割自体、あまり聞き慣れない言葉である人も多いでしょう。そのため、まずは「年金分割とは何か?」という概要だけでも確認することをおすすめします。

年金分割は、「合意分割」と「3号分割」の2種類です。

合意分割は、夫婦の合意や裁判手続きによって分割割合が決まる方法です。要するに、話し合いや調停・裁判などによってある程度金額を決められる分割方法と言えます。

次に3号分割は、2008年4月1日以降に「国民年金保険の第3号被保険者である専業主婦(主夫)」が対象です。分割の成立に夫婦の合意は必要なく、年金分割を受ける側1人が年金事務所で手続きすれば分割が完了します。分割割合は、「第3号被保険者であった期間の記録の2分の1ずつ」で固定です。

共働きなど第3号被保険者でなかった期間については3号分割の対象外であり、その期間の年金分割は合意分割で話し合います。

分割割合の希望を決める

上記で解説した3号分割は分割割合が固定かつ夫婦の合意は必要ないため、離婚協議時に話し合う必要はありません。離婚条件における年金分割の話し合いは、原則として合意分割をおこなうときのみとなります。結婚時から専業主婦なら、3号分割手続きを踏むだけで問題ないでしょう。

分割割合の上限は、分割する側(受給できる厚生年金が多い側)の2分の1までです。たとえば、分割する側の厚生年金額が1,000万円なら、500万円まで相手に分割できます。この2分の1までという範囲内で、年金をどのくらい分割するかを協議します。

なお、年金分割は合意分割・3号分割のいずれも請求されたときは拒否できません。一方で、夫婦の合意があれば年金分割を求める権利を放棄できます。

婚姻費用関係

婚姻費用とは、夫婦や子どもが生活していくために必要となる、収入・財産や社会的地位に応じたお金のことです。生活費、医療費、教育費、税金などさまざまな費用が該当します。婚姻費用は収入が多いほうが少ない方へ分担する民法上の義務があり、たとえ別居中でも義務を負います。

婚姻費用請求ができるケースは、原則として夫婦が別居しているケースです。別居中に発生した養育費や生活費などを、配偶者に対して請求できる可能性があります。ただし別居のケースだと、請求できるのは「婚姻期間中の別居期間で発生した分」のみであり、離婚後の支出については婚姻費用の対象外です。離婚後の生活費は、養育費などとして求めることになります。

子どもを連れて別居している人は、婚姻費用が請求できないか検討してみましょう。とくに配偶者からのDVや虐待などの緊急性の高い事案でやむを得ず避難している人は、一度弁護士に相談してみてください。

参考:e-Gov法令検索「民法第760条」

子連れ離婚に必要な手続きのチェックリスト

子連れ離婚をするとき場合、離婚の手続きはもちろんのこと、住んでいる場所や加入している保険、分割する財産についてなどさまざまな手続きが必要です。以下では、子連れ離婚に必要な手続きのチェックリストをまとめました。

- 離婚届の提出

- 転居に必要な手続き

- 社会保険関連の手続き

- 名字関連の手続き

- 財産関連の手続き

- 転校・転園の手続き

離婚届の提出

離婚する旨について夫婦で合意すれば、市役所へ離婚届を提出します。

離婚届の提出先は、原則として夫婦の本籍地もしくは夫婦の所在地の役所(戸籍課)になります。提出先が本籍地の場合は、離婚届のみで手続き可能です。もし提出先が住所地の役所の場合は、離婚届に加えて婚姻中の戸籍謄本が必要です。

ここで注意したいのが、離婚方法によって離婚届の提出方法が若干異なる点です。

協議離婚の場合、夫婦どちらかもしくは夫婦以外でも離婚届は提出可能です。夫婦の代理人に任せる場合でも委任状は必要ないものの、提出者の本人確認ができるものを提出する必要があります。また、離婚届に不備があっても代理人は訂正できないので注意してください。

一方で調停離婚の場合は、調停申立人が調停調書謄本を持参のうえで手続きしなければなりません。期限は調停成立の日を含めて10日以内です。

裁判離婚の場合、判決から10日以内に訴訟を提起した人が、判決の謄本と確定証明書を持参し提出します(審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書)。裁判で和解して離婚したときは、判決の謄本の代わりに和解調書の謄本を提出します。

- 調停調書謄本:離婚調停などの調停で決まった内容を記載した書面で、調停が成立したことを証明するもの

- 判決書の謄本:判決の写しで判決後に裁判所でもらえます

- 審判書の謄本:審判の内容の写しで判決後に裁判所でもらえます

- 確定証明書:判決が確定したあと裁判所でもらえます

離婚届は基本的に24時間365日提出することが可能です。土日祝日や平日の受付時間外でも多くの役所では時間外の受付ポストを設けており、離婚届と必要書類を添付して提出できます。郵送での提出も可能です。

ただし、「離婚届に不備がある」「親権者が未定」「離婚届不受理申し出がおこなわれている」といったケースだと、離婚届が不受理になる可能性があります。

とくに協議離婚において離婚届不受理申し立てをされているときは、申し出をした本人が役所で取り下げをしなければなりません。一方で調停離婚・裁判離婚が成立しているときは、不受理申し立てを取り下げなくても離婚届は受理されます。調停・裁判を経た場合はすでに離婚が成立している状態であり、役所へはただの報告の性質しかないからです。

参考:法務省「離婚届」

転居に必要な手続き

離婚で住所が変わる場合、住所変更やそれに伴う変更手続きが必要です。

同一の市区町村内であれば「転居届」の提出、異なる市区町村への転居であれば[「転出証明書」を取得し、転居先の市区町村役所で転入届の提出が必要です。同様に、マイナンバーカードの住所変更も進めてください。これらの手続きは、引っ越しした日から14日以内に行わなければなりません。正当な理由なく期限内に提出しないときは、5万円以下の過料が発生する可能性があります。

以下では、住所の変更にともない必要になるであろう手続きをまとめました。

- 運転免許証、車検証、任意保険など車関係

- 電気、水道、ガス、インターネット回線などのインフラ関係

- 印鑑登録の住所・名義変更

- スマートフォン

- 銀行口座

- クレジットカード

- 生命保険や学資保険などの民間保険関係

- NHK受信料

- オンラインショッピングやサブスクリプションなど住所を登録したサービスなど

- 個人事業主なら開業届による住所変更、法人の住所が変わるなら本店移転登記

社会保険関連の手続き

婚姻期間中に、元夫の扶養に入っていた場合は、社会保険や年金に関する届け出が必要です。

元夫の会社の健康保険に入っていた場合、離婚にともない加入資格を失いますので、離婚から14日以内に国民健康保険の加入手続きが必要です。

また、元夫の会社の厚生年金に入っていた人は、国民年金への加入手続きが必要になります。扶養に入っている(第3号被保険者)ときは保険料の納付は必要ありませんでしたが、離婚すると第1号被保険者になり保険料の納付義務が生じます。

婚姻期間中から会社勤めをしていて勤務先の社会保険に加入している場合、離婚に伴う名前や住所の変更手続きが必要です。離婚にともない新たに仕事を始める場合は、勤務先の社会保険に加入手続きをします。

名字関連の手続き

離婚後に旧姓に戻る場合は、自分を筆頭とする新しい戸籍を作るか、婚姻前の親の戸籍に戻るかを選択することになります。このとき、親権者となったとしても子どもの姓が自分と同じ旧姓に自動的に変わるわけではありません。子どもの姓と戸籍を変更する手続きが必要です。

まず、子どもの住所地を管轄する裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをします。必要書類は次のとおりです。

- 申立書(裁判所のホームページでダウンロード可)

- 父親と子どもの戸籍謄本

- 母親の戸籍謄本

- 収入印紙(子ども一人につき800円)

- 返信用の郵便切手

書類等の不備がなければ通常即日審判でその日のうちに裁判所から審判書謄本を受け取ることが可能です。

次に、審判書謄本を持参して子どもの本籍地もしくは母親の住所地の役所で子どもの入籍届を提出します。これで子どもの姓を母親の姓と一致させることができます。

財産関連の手続き

離婚にともなう財産分与や慰謝料として取得した財産があれば、その財産に関する名義変更が必要です。

普通自動車などの名義変更手続きのほか、不動産がある場合、夫名義や共有名義のマンションなどを単独名義に変更します。

不動産の場合、離婚、財産分与等による所有権移転登記が必要です。所有権移転登記する前提として、名義上の住所が異なる場合は住所変更登記、離婚によって氏名が変わった場合は氏名変更登記が必要になります。

また、登記原因となる離婚協議書にもとづいて登記申請書の作成が必要です。費用はかかりますが、司法書士に依頼することも検討しましょう。

支援制度関連の手続き

児童扶養手当や児童手当のほか、ひとり親家庭医療費助成制度などの支援制度の手続きをします。

シングルマザーなどひとり親世帯の場合、所得税・住民税の減免や水道料金の減免、JR通勤手当の割引などの制度が活用できる場合がありますので、各自治体の窓口で確認し手続きしましょう。

転校・転園の手続き

引っ越しによって子どもの転校や転園がおこなわれるときは、引越し前・引越し後それぞれで転校・転園の手続きが必要です。

転校手続き

同一市区町村内の公立学校へ転校するときのおおまかな流れは以下の通りです。

- 転校する旨を転校前の学校へ早めに伝える

- 通学指定校を確認し転校手続きの日程を転校先の学校と相談する

- 引っ越し先の住所が確定したら転校前の学校から「在学証明書」「教科書給付証明書」を受け取る

- 役所へ在学証明書を提出し「転入学通知書」を受け取る

- 転校先の学校へ在学証明書、教科書給付証明書、転入学通知書を提出する

同一市区町村外の公立学校へ転校するときは、転居先の役所にて新しい住民票を発行してもらい、在学証明書と一緒に提出します。もし私立の学校への転校を検討する際は編入試験等が必要になる可能性があるため、早めに当該私立学校へ相談しておきましょう。

幼稚園・保育園の転園手続き

現在通っている幼稚園・保育園を転園するときのおおまかな流れは以下の通りです。

- 転園先候補の幼稚園や保育園に転園可能かを確認する

- 現在通っている幼稚園・保育園から在園証明書を発行してもらう

- 現在通っている幼稚園・保育園へ退園届を提出する

- 転園先の幼稚園・保育園へ在園証明書、入園願書、住民票などの必要書類を提出する

- 入園費用を支払う

幼稚園・保育園は転園時期や待機児童の多さなどで、転園のしやすさが大きく変わります。転園時期についてはスケジュールをある程度作成し、離婚時期とうまく合うように調整できるようにしましょう。可能であれば、転園先の保育園などを見学するのもおすすめです。

公的支援制度リスト

ここでは、子連れ離婚する場合に受けられる行政の支援制度などを紹介します。

|

公的支援制度リスト

|

概要

|

|

児童扶養手当

|

一定の要件に該当する養育者へ児童数や所得に応じた金額を支給

|

|

児童手当

|

主に0~18歳の児童の数に応じた金額を支給

|

|

特別児童扶養手当

|

精神や身体に障害をもつ児童を監護・養育している父母へ級に応じた金額を支給

|

|

障害児福祉手当

|

精神や身体に障害によって常時介護が必要な20歳未満の人へ一定の金額を支給

|

|

住宅手当

|

1人親世帯で一定以上の家賃を支払っている人へ一定の金額を支給

|

|

ひとり親家庭医療費助成制度

|

ひとり親の家庭の医療費を女性

|

|

こども医療助成

|

子どもが医療機関を受診したときなどに自己負担額を助成する制度など

|

|

そのほか割引制度

|

自治体それぞれに応じたさまざまな割引制度

|

2025年までの法改正で大幅な改定がおこなわれたものもあるので、ぜひ以下よりチェックしてみてください。

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母が離婚した児童や、父が死亡した児童などを監護している母または養育者に支給される手当です。対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の者もしくは20歳未満で政令で定める障害がある者です。離婚の場合、離婚が成立している必要があります。

児童扶養手当の額は、子どもの数や所得によって変わります。児童扶養手当法等の改正によって、所得限度額や第3子以降の加算額が引き上げられました。以下では、2025年4月時点での支給額を見ていきましょう。

|

全額支給の場合 |

一部支給の場合 |

| 月額 |

4万6,690円 |

1万1,020~4万6,680円 |

| 加算額(2人目) |

1万1,030円 |

5,520~1万1,030円 |

| 加算額(3人目以降1人当たり) |

1万750円 |

5,380~1万740円 |

参考:こども家庭庁「児童扶養手当」

参考:こども家庭庁「ひとり親家庭等のみなさまへ 「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ」

児童手当

児童手当も、2024年10月より拡充がおこなわれました。現在の児童手当は、「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども」を養育している人を対象とした公的支援制度です。

拡充によって対象年齢の引き上げ(15歳→18歳)や所得限度額の撤廃などがおこなわれたため、より使いやすい制度となりました。とくに、第3子以降への支給額が1万~1万5,000円から一気に3万円までと大幅増加です。

原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分まで2か月分が支給されます。支給額は次のとおりです。

| 子どもの年齢 |

児童手当の額(1人あたり) |

| 3歳未満 |

一律1万5,000円(第3子以降は3万円) |

| 3歳以上高校生年代まで |

1万円(第3子以降は3万円) |

第3子以降のカウント方法については、こども家庭庁の「第3子以降」のカウント方法についてをご覧ください。

参照:こども家庭庁|児童手当制度のご案内

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害をもつ児童を監護、養育している父母などに支給される手当です。

支給額は、障害の程度で変わり、1級が5万5,350円/月、2級が3万6,860円/月です。原則として、毎年4月、8月、12月に前月分までが支給されます。

障害児の父母もしくは配偶者または生計を一にする扶養義務者の所得が、一定限度額を超えると支給されません。

参照:厚生労働省|特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある20歳未満の人に支給される手当です。

支給額は、障害の程度に関係なく一律月額15,690円です。原則として毎年2月、5月、8月、11月に前月分までが支給されます。

重度障害児の前年の所得が一定の額を超えるもしくはその配偶者または生計を維持する扶養義務者の所得が一定限度額を超えると支給されません。

参照:厚生労働省|障害児福祉手当について

住宅手当

市区町村によって、1人親世帯で一定額以上の家賃を払っている人に支給される手当があります。

自治体によって内容は異なりますが、例えば、神戸市では次のような「ひとり親世帯の家賃補助制度」を設けています(2025年4月時点)。

・家賃補助:月額15,000円(最大)

・家賃債務保証料の補助:6万円(最大)

※家賃債務保証料は、家を借りる際の賃貸借契約にあたって、家賃債務を担保するために家賃債務保証会社に支払う保証料

・補助期間:最大6年間(一番下の子どもが18歳に達して最初の3月31日まで)

・交付月:8月、12月、4月に前月分までの家賃支払いを確認後、請求に基づき補助金を交付

ひとり親世帯であること以外に、収入基準や住む住宅の要件など支給条件を満たす必要があります。

これは神戸市の例ですが、各自治体で家賃補助以外に公営住宅の抽選が優遇されるものなど、ひとり親世帯に対する住居の支援を行っている場合がありますので確認してみましょう。

参照:神戸市|ひとり親世帯の家賃補助制度

ひとり親家庭医療費助成制度

自治体によって、ひとり親の家庭の医療費を助成する制度があります。

横浜市では、ひとり親家庭等の人が医療機関で受診したときに、窓口で支払う保険診療の自己負担額を助成しています。

支給期間は、原則として、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者です。ただし、所得制限があるほか、他の医療費助成や生活保護を受けている人などは対象外です。

助成額や支給要件は自治体によって異なる場合がありますので確認しましょう。

こども医療助成

自治体によって子ども医療助成制度があります。

たとえば横浜市では、0歳から中学校3年生までの子どもが病気やケガで医療機関を受診したとき、保険診療の自己負担額を助成する制度をもうけています。所得制限はありません。

対象は0歳から中学校3年生までで保険診療の自己負担額全額が助成の対象です。ただし、ひとり親家庭等医療費助成等をすでに受けている場合は重ねて受けることはできません。

また、入院の差額ベッド代や文書料、健康診断などは対象外です。

その他の割引制度

東京都では、父母が離婚した児童や父母のどちらかが死亡した児童などに、18歳に達する日以後の3月31日までの間、児童育成手当を設けています。所得制限はありますが、1人あたり月額1万3,500円(障害手当1万5,500円)の手当を受けることができます。

また、児童扶養手当の受給を受けている場合に、JRの通勤定期券乗車券を3割引きで購入できる制度や水道料金・下水道料金基本料金などの免除が受けられる自治体があります。

そのほかにも、子どもの保育料の減免など経済的負担を軽減する制度を設けている自治体もありますので確認してみましょう。

参照:東京都|児童手当 児童育成手当 児童扶養手当

離婚する際の流れ

離婚するとなった場合でも、離婚協議によるか調停や審判手続きによるかで流れは異なります。ここでは、離婚に向けてしっかり準備するためにも離婚の流れについて解説します。

協議離婚

最初に、日本で最も多い離婚の方法である協議離婚の流れです。

- 離婚について話し合う

- 離婚の条件について夫婦間で合意する

- 離婚協議書を作成する

- 離婚届を提出する

協議離婚は夫婦間の合意だけで決められますので、話し合いがまとまり離婚届を提出すれば短期間で進めることもできます。

ただし、子どものこれからの生活を含めて、離婚条件をしっかりと話し合い決めることが大切です。養育費や面会交流、財産分与などについて十分な協議をしないまま決めてしまうと、のちのち子どもを含めた生活に大きな影響を与える可能性があります。

また、取り決めた内容はしっかりと離婚協議書にまとめ、公正証書で作成することも重要です。双方にとって、離婚問題を完全に解決しやすく、のちのトラブルを防止することにつながります。

調停離婚

次に、調停離婚の流れです。

離婚調停は、離婚のほか親権や養育費などさまざまな問題について、夫婦間の話し合いで解決が難しい場合に、裁判所(調停委員会)を交えて話し合い合意を目指す方法です。

- 調停の申立て

- 期日の調整

- 第1回調停

- 2回目以降の調停

- 調停成立 ※不成立の場合は審判・訴訟手続きへ移行

調停期日に、申立人と相手双方が家庭裁判所に呼び出されますが、話し合いは両者同席で行われるわけではありません。

それぞれ交替で調停室に入り、調停委員と協議を進めます。調停が成立すれば夫婦同席のもの調停調書が作成されますので、基本的に双方が顔を合わせるのは調停の最初と最後です。

調停期日は平均2~3回、調停にかかる期間は3~6ヶ月程度で終了するケースが多いようですが、親権を争う場合や争点が多ければ長期化することもあります。

調停は裁判手続きと異なり、調停委員の助言やサポートを受けながら話し合いをする手続きです。第三者が話し合いに参加することで妥協点を見いだせる場合もありますが、あくまでも夫婦双方の意思を尊重して進められます。

そのため、合意が得られず不成立となる場合もあり、その場合、裁判手続きへ移行することになります。

裁判離婚

最後に、裁判離婚の流れです。夫婦間の協議でも、調停離婚でも合意できなかった場合の最終的な方法が裁判離婚です。

離婚裁判を提起するには、原則として離婚調停の手続きを経ている必要があります。また、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた離婚事由とそれを証明する証拠が必要です(民法770条)。

具体的には、①不貞行為(同条1号)②悪意の遺棄(同条2号),③3年以上の生死不明(同条3号),④回復の見込みのない重度の精神病(同条4号),⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由(同条5号)です。

裁判離婚の手続きは以下の通りです。

- 家庭裁判所に訴状を提出

- 第1回期日の指定

- 答弁書の提出

- 第1回口頭弁論

- 2回目以降の口頭弁論

- 判決の言い渡し

裁判は調停とは異なり、話し合いではなく当事者双方が証拠書類などに基づき、主張、立証します。また当事者本人への尋問も行われます。

裁判所が提示した和解案で合意できない場合や主張、立証がすべて出し尽くしたと判断した場合、裁判所は離婚の請求を認めるか否かの判決を下します。

判決内容に不服がある場合は、判決書の送達を受けてから2週間以内に控訴することが可能です。何もしないまま2週間を過ぎると判決が確定します。

なお、離婚の種類別に見た場合、裁判離婚の割合は11.7%と少なく、90%近くが協議離婚となっています。

参照:厚生労働省|令和4年度離婚に関する統計の概況

衝動的な離婚はNG!事前に準備を進めておくべき理由

ここまで子どもありでの離婚の準備に関するさまざまなリストを解説しました。では、なぜ離婚前の準備リストを詳細に解説したかというと、衝動的な離婚で準備なしで進めるとあなた自身や子どもに大きな負担がかかるリスクがあるからです。

事前に離婚準備を進めておくべき理由は、主に次の通りです。

- 「離婚する」と宣言すると引っ込みがつかなくなる

- 離婚の話し合いが長期化して疲弊する

- 離婚後の子どもとの生活が大変になる

- 離婚したい理由が曖昧だと離婚後に後悔する

「離婚する」と宣言すると引っ込みがつかなくなる

「もう離婚する」と宣言したとすると、宣言を聞いた配偶者や子どもには何かしらの不安やストレスを与えることとなります。もし感情的になって離婚宣言した後に撤回したとしても、「別れたいと思うほど家庭に不満があるのか」と配偶者や子どもは考えてしまうでしょう。宣言によって、家族関係に亀裂が入る可能性は十分です。

また、衝動的に離婚宣言して相手がその気になって了承してしまうと、気持ちの整理がつかないまま離婚手続きが進むことが想定されます。このように、離婚宣言によってさまざまな面での引っ込みがつかなくなるリスクがあります。

離婚の話し合いが長期化して疲弊する

「どのように財産分与をするのかが決まっていない」「慰謝料請求をしたいが不法行為の証拠が集まっていない」など、離婚準備が進んでいない状態で離婚協議に入ると、離婚条件がなかなか決まらず話し合いが長期化する恐れがあります。

離婚に関する話し合いや、離婚成立までの時間を過ごすことには、夫婦や子どもにとって多大なエネルギー消費がともないます。長期化するほど疲弊が進み、「プライベートが楽しめない」「ストレスのせいで体調がすぐれない」など、私生活に悪影響を及ぼすかもしれません。

離婚の話し合いをスムーズに進めるには、主張の整理や証拠集めなどをあらかじめ終わらせておき、「後は事実や証拠に基づいて判断するだけの状態」にしておくことが大切です。短期間で納得のいく離婚が成立すれば、夫婦・子どもそれぞれが気持ちの整理にすぐ取り組め、新生活への切り替えが早くなります。

離婚後の子どもとの生活が大変になる

離婚に向けた証拠集めや条件設定が曖昧なまま配偶者との話し合いに入ると、こちらが納得行く離婚条件が設定できなくなる可能性が大きくなります。準備が不足していると相手との交渉材料や慰謝料・養育費などの算定根拠が弱くなり、相手側の主張が通りやすくなるからです。

子連れ離婚でこちら側にとって不利になる離婚条件になると、自分だけではなく子どもにも金銭面・心理面で負担をかけるリスクがあります。たとえば経済的な不安が出てくると、「教育費に回すお金がない」「子どもが進学やほしいものを我慢する」などの事態が想定されます。

子どもとの生活を安定させる意味でも、納得行く離婚条件にするための準備を進めておきましょう。

離婚したい理由が曖昧だと離婚後に後悔する

衝動的に離婚を考えた場合でも、深く考えると「実は離婚するほどの問題でもなかった」「話し合いで解決できるかもしれない」と思い直すケースは多々あります。

しかし、離婚理由を深堀りせずに曖昧なままにしていると、本当は離婚しないほうがよかったのに結果的に別れることになるかもしれません。離婚後に元の関係に戻るのは容易ではなく、曖昧な理由のままで別れて後悔する可能性があります。

また、確固たる離婚の意思を持っていたとしても、理由がはっきりしないと相手に本気度が伝わらなかったり、法定離婚事由が認められずに離婚が成立しなかったりなどの具体的なデメリットも出てきます。納得行く離婚とするには、離婚したい理由をしっかりと考えて、「本当に離婚すべきなのか」までを含めて自分の本心を確認することが大切です。

なお裁判所が取り扱う事件についてまとめた「司法統計」によると、離婚を決めた理由としてもっとも多いのは男女ともに「性格が合わない」でした。離婚理由については、以下の記事で詳細を解説しています。

子連れ離婚のタイミングはいつがよい?アンケート結果を基に考察

子連れ離婚は、子どもの年齢や受験などのさまざまな要素を考慮し、離婚すべきタイミングに悩む人は少なくありません。そこで当サイト「ツナグ離婚弁護士」を運営する株式会社Clamppyは、離婚のタイミングについて男女281人へアンケート調査を実施しました。

以下では、「実際に離婚をしたのはどのようなタイミングですか?」「離婚を考えてから実際に離婚するまでの間にためらったことはありますか?」などの設問に対する、子どもありの世帯の回答をまとめています。

全体の52.7%が「とくにタイミングは図っていない」と回答

意外なことに、現在子どもがいる世帯であっても、離婚について「とくにタイミングは図っていない」と全体の52.7%が回答しました。半数以上の人が、子どもの状況や生活面、金銭面などは離婚するタイミングに決定する要素ではなかったと考えているようです。

実際に子どもの進学・成人・独立などのタイミングで離婚した人は、全体の10%強と意外とそこまで多くありません。

- 子供の進学にともなって:8.3%

- 子どもが成人するのを待って:1.8%

- 子どもが独立(結婚、就職など)してから:1.8%

離婚を検討するうえで、子どもや生活環境などを総合的に考えるのは一般的な判断です。しかし一方で、「早く離婚してリスタートしたい」「相手からの攻撃のせいでタイミングを考える余裕がない」「早く動かないと証拠隠滅される」など、タイミングよりも離婚による早期問題解決を優先する人が多いのだと推測されます。

<離婚タイミングに関する口コミ>

- とにかく私の気持ちが限界だったので、他のタイミングは気にしておらず、早く終わらせたかった。(男性)

- 私自身の心身の負担が大きく、妻の父親の借金の問題で家計も苦しかったのでタイミングを見計らわず早めに離婚のために行動して良かったと思っているから。(男性)

- 調停が成立した時には、末子が中学校に入学してすぐのタイミングだったので、できれば、ライフステージの変わり目のときに離婚したかったが、途中で苗字を変えることができたので、結果的にはこのタイミングでよかった。(女性)

- もう少し大きかったら考慮する事もあったかもしれないが、未就学児だったので、それほど気にすることはなく、自分のタイミングで早くできた方が良かった。(女性)

ただし、実際に離婚するまでにためらった経験がある人は全体の約60%、ためらった理由が「子どもへの影響を考えて」「離婚後の経済状況が不安だったから」を合わせて50%弱を占めていました。タイミングを図っていない=勢いで離婚したというわけではないので注意してください。

離婚後の生活基盤が整ってから:24.1%

離婚したタイミングが「離婚後の生活基盤が整ってから」と回答した子あり世帯は、全体の24.1%と4分の1を占めていました。離婚タイミングを図った人の回答のなかでは一番多い割合を占めています。とくに女性だけの割合だと、29.4%と約30%となっています。

新生活を始めるうえで、子どもとの生活や子どもの教育面での経済的問題は大きな課題となります。自分や子どもが安定した生活を送るためにも、生活基盤を作ってから別れる人も少なくありません。

離婚に有利な証拠が揃ってから:11.4%

離婚したタイミングが「離婚に有利な証拠が揃ってから」と回答した子あり世帯は、全体の11.4%でした。証拠が重要となるDVや暴力による離婚は、離婚理由関係のアンケートでも上位になることは珍しくありません。今回のアンケートでも、約10組に1組が証拠が求められる離婚だったことが推測されます。

配偶者からのDV・虐待などがあるときはすぐに離婚の相談するのがよい

配偶者からのDV・虐待があるときは、ほかの人の意見や子どもの年齢等を基にタイミングを考えるよりも、とにかく早めに配偶者から離れることを検討しましょう。暴力行為にただ耐えるのは精神的・身体的に多大な負担がかかるうえに、ストレスや恐怖などの影響で正常な判断を下せなくなる危険性が高くなるからです。

とくに親の暴力行為を受ける、見せつけられるなどを経験した子どもは、「自己肯定感の低下」「人間関係への恐怖」「心的外傷後ストレス障害(PTSD)やパニック障害などの精神疾患」などにつながるリスクを抱えてしまいます。また、子どもが暴力行為による支配を肯定してしまい、周囲の人間や自分の子どもへの攻撃に発展するケースも考えられるでしょう。

配偶者からのDV・虐待があるときは、信頼できる家族や友人へすぐに離婚を含めた相談をし、配偶者から物理的に離れる措置を講じることを検討してください。加えて専門知識を持つ第三者である、国・自治体の相談窓口や離婚問題に強い弁護士への相談を推奨します。

子連れ離婚は弁護士に相談がおすすめ

子連れ離婚をスムーズに進めるには、ある程度の法知識や準備時間・労力が必要です。慰謝料や養育費の算定、不法行為の証拠集め、面会交流の条件などは、夫婦双方の状況や民法などの法律がかかわってくるうえに、相手側との交渉が必要不可欠だからです。

当記事では子どもありでの離婚準備に関してリストをまとめたものの、法的な部分まですべてを自分一人だけでチェックし遂行していくのは難易度が高いのも事実です。そのため、子連れ離婚を検討する際には弁護士への相談をおすすめします。

<子連れ離婚について弁護士に依頼するメリット>

- 相手からの理不尽な要求を指摘し公平な話し合いをサポートしてくれる

- 交渉の代理人となれるのでDV・モラハラをする相手と話すストレスや感情的な主張によって不利になるリスクを軽減できる

- 知識や経験に基づいた条件設定によって相手側との合意を得やすくなる

- 離婚調停や裁判に発展したときも引き続き対応をお願いできる

- 証拠集めについて適切なアドバイスをもらえる

当サイト「ツナグ離婚弁護士」なら、全国の離婚問題に強い弁護士470以上を無料で検索できます。「離婚前相談」「養育費や不倫・離婚慰謝料」「親権・面会交流」「DV・モラハラ」など、相談内容ごとに強みを持つ弁護士を絞り検索できるので、あなたの状況にぴったりな弁護士と出会いやすくなります。

まとめ

子どもがいる家庭で離婚を成功させるには、「なぜ離婚したいのか」「養育費など離婚条件を設定しているか」「離婚後の生活の目処は立っているのか」といった、離婚準備がどれだけ進められるかが大きなポイントです。子どもの将来を守る意味でも、ぜひ当記事で紹介したリストを必要な離婚準備は何かを知るための参考にしてください。