自己破産ができないケース

自己破産はだれでも使える制度ではなく、いくつかの条件があります。

条件に合致しない人は自己破産ができないため、借金問題を解決したいときは別の方法を検討しなければいけません。

自己破産ができないケースとしては、下記の4つがあげられます。

- 本人に支払い能力がある

- 予納金を支払えない

- 自己破産したい債務が免責対象外

- 免責不許可事由に該当する

次の項目から、それぞれの具体的な解説を見ていきましょう。

1.本人に支払い能力がある

たとえ借金の金額が多かったとしても、本人に十分な支払い能力がある場合は自己破産ができません。

破産法では、自己破産手続きを開始できるのは「債務者が支払い不能にあるとき」と定められています。具体的には、「債務者が支払い能力を欠くために、借金を継続的に返済して完済を実現できないことが客観的に明らか」な場合に限り、破産手続きが可能です。

裁判所は以下のポイントを総合的に判断して、債務者が「支払い不能」に該当するかどうかを決定します。

- 借金総額

- 月々の返済額

- 債務者の収入

- 月々の最低限の生活費

- 預貯金など資産の有無

- 家族構成

このように、「支払い不能」の基準は一律ではなく、債務者の収入や借金総額のバランスによって判断されます。高額な年収がある場合や借金総額が比較的少額である場合、裁判所から「自己破産を認めるほどの困窮状態ではない」と判断される可能性が高いです。

たとえば、以下のようなケースでは月収から生活費を引いても返済に差し支えはないため、自己破産は認められにくいでしょう。

月々の返済額:30万円

債務者の月収:60万円

月々の最低限の生活費:30万円

一方、次のケースでは月収から生活費を差し引くとマイナスとなるため、支払い能力がないと認められる可能性は高くなります。

月々の返済額:10万円

債務者の月収:20万円

月々の最低限の生活費:15万円

なお、上記のようなケースであっても、借金の返済に充てられる資産を保有している場合は自己破産が認められにくくなります。

自己破産できる金額の条件については、以下の関連記事でも詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

参照:e-Govポータル「破産法第2条11号、第15条1項」

2.予納金を支払えない

予納金とは、自己破産を申し立てるにあたって裁判所に納める手続き費用です。自己破産の手続きを進める際には、予納金のほかにも各種手数料を納める必要があります。

予納金や手数料の金額は、破産手続きの種類や裁判所によっても異なります。下記の表はおおよその目安です。

| 同時廃止事件 |

申立手数料:1,500円

官報公告費:11,859円

予納郵券:4,200円 |

| 少額管財事件 |

申立手数料:1,500円

官報公告費:18,543円

予納郵券:4,200円

引継予納金:20万円~ |

| 通常管財(特定管財)事件 |

申立手数料:1,500円

官報公告費:18,543円

予納郵券:4,200円

引継予納金:50万円~ |

同時廃止事件は、裁判所に申し立てたと同時に免責が認められる破産手続きです。予納金が不要であるため、手数料や郵券などをあわせても2万円程度の費用で済みます。

一方、管財事件は裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を管理・処分し、債権者に配当をおこなう破産手続きです。最低でも20万円の予納金が必要になるため、支払いができないケースも考えられます。

破産手続きの種類は裁判所が決定し、債務者本人は選べません。もしも管財事件に決定して予納金を支払えないとなれば、申立てが却下される可能性があります。

予納金の内訳や、同時廃止事件と管財事件の違いについては、それぞれ関連記事を参考にしてください。

弁護士に依頼してから予納金を積み立てることは可能

予納金を納めなければ自己破産を申し立てられませんが、弁護士に破産手続きを依頼した後からでも、予納金の積立は十分可能です。

なぜなら、弁護士に依頼した時点で借金の返済督促がストップし、一時的に返済をしなくてよくなるからです。つまり、返済に充てていた費用をそのまま予納金の積立に使えます。

弁護士に自己破産を依頼してから、実際に裁判所へ申し立てるまで準備に2〜3ヶ月ほどかかります。その間に積み立てることで、必要な予納金を用意できます。

弁護士なら必要になる予納金を正確に予想できるため、積立金が不足して破産手続きができないという事態も起こらないでしょう。

破産手続きの具体的な流れについては、下記の記事を参考にしてください。

3.自己破産したい債務が免責対象外

自己破産をしても返済義務が消えない債務を「非免責債権」と呼びます。

非免責債権を自己破産の対象に含めることはできないので、弁護士に依頼しても自己破産はできないと言われてしまいます。非免責債権の具体的な例は以下のとおりです。

- 税金

- 国民健康保険料

- 国民年金

- 公共料金

- 罰金

- 損害賠償請求金

- 養育費

- 慰謝料

- 従業員に支払う賃金

たとえば滞納している税金の支払いが苦しい場合でも、自己破産での免責は認められません。税金や国民健康保険料など、行政に関する支払いが難しい場合、各自治体の窓口で相談する必要があります。

また、違法行為による損害賠償責任や、離婚した後の養育費などについても同様です。これらの支払いが苦しい場合は、相手方と支払い方法について交渉を進めるしかありません。

非免責債権については、下記の関連記事でも詳しく解説しています。

参照:e-Govポータル「破産法第253条1項」

4.免責不許可事由に該当する

破産法には「免責不許可事由」が定められており、該当する場合は自己破産による免責を受けられません。

免責不許可事由は、主に以下の11項目があります。

- 不当に財産隠したり贈与したりする行為

- 不利益な条件で借り入れをする行為

- 特定の債権者にのみ返済をする行為(偏頗弁済)

- 返済能力がないにもかかわらず不当な借り入れをする行為

- 財産・業務に関する帳簿を隠す行為

- 債権者名簿を偽造して提出する行為

- 裁判所での説明拒否や虚偽説明などの行為

- 管財業務を妨害する行為

- 借金の原因に問題がある場合(ギャンブル・FX・過度な浪費など)

- 過去7年以内に免責を受けたことがある場合

- 自己破産の手続きに非協力的である場合

上記のいずれかに1つでも該当する場合、基本的に免責は認められないため、注意しておきましょう。

より詳しい免責不許可事由の解説は、下記の関連記事を参考にしてください。

参照:e-Govポータル「破産法第252条第1項」

裁判官の判断によっては免責不許可事由に該当しても自己破産できる

免責不許可事由に該当している場合でも、裁判官の権限で免責を許可される可能性があります。

これを「裁量免責」といい、たとえば借金の原因がギャンブルや過度な浪費であったとしても、「免責によって生活を建て直せる」と裁判官が判断すれば免責を認めてもらえます。

裁量免責で免責許可をもらうには、裁判所や破産管財人への誠実な対応が重要です。債務状況などを正直に申告し、裁判所や破産管財人の調査は積極的に協力しましょう。

自己破産に至ったことを反省し、経済状況を正直に申告すれば、多くのケースで免責許可をもらえます。

状況によっては自己破産をしないほうがよいケース

自己破産の申し立て自体は可能でも、状況次第では自己破産をしないほうがよいケースもあります。

そのような場合、「自己破産できない」とは言われませんが、弁護士に「自己破産をせず別の債務整理を検討してはどうか」と提案されるでしょう。

自己破産をしないほうがよいケースの具体例として、主に以下の3つが挙げられます。

- 職種・資格が自己破産で制限されるケース

- 残しておきたい財産があるケース

- 連帯保証人に迷惑をかけたくないケース

それぞれのケースについて、次の項目から詳しくみていきましょう。

1.職種・資格が自己破産で制限されるケース

自己破産の手続き中は、以下の職種や資格が制限されて仕事ができなくなってしまうため、注意が必要です。

- 士業関係:司法書士・行政書士・宅地建物取引士など

- 公職関係:公証人・教育委員など

- 団体役員関係:商工会議所・金融商品取引業・労働派遣業など

- その他の仕事:警備員・質屋経営者・調理師など

破産手続き中は業務の遂行が制限されるため、上記の職種・資格に該当する人は、その間の収入がなくなってしまいます。

ただし、制限はあくまで破産手続きの間だけであり、免責が決定した後は「復権」によって再び仕事ができるようになります。

自己破産における復権とは、免責許可決定によって職業制限を含む破産者の法律上の不利益が解除され、今までどおりの職業や資格を行使できるようになることです。

また、自己破産で職種・資格が制限されても、企業はそれを理由に解雇することはできないため安心しましょう。自己破産を原因とする解雇処分は不当解雇となります。

自己破産の職業制限に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。

2.残しておきたい財産があるケース

自己破産の手続きでは、財産の大部分を処分して債権者に配当しなければなりません。そのため、残しておきたい財産がある場合は自己破産をしない方がよいといえます。

具体的には、下記に該当する財産はすべて処分する必要があります。

- マイホームを含む不動産

- 20万円以上の市場価値がある財産(車など)

- 20万円以上の預貯金

- 99万円以上の現金

- 解約返戻金20万円以上の生命保険

- 有価証券・仮想通貨

- 退職金・貸付金・売掛金

上記の財産をほとんどもっていない場合は、自己破産をしてもデメリットは少ないといえます。一方、処分される財産が多いほど、自己破産後の債務者の生活再建は大変になるでしょう。

残したい財産がある場合は、のちほど解説する「任意整理」や「個人再生」で借金を減額する方法もあります。弁護士と相談しつつ、自己破産とどちらがよいのかを比較・検討してみましょう。

3.連帯保証人に迷惑をかけたくないケース

連帯保証人は、債務者本人と同等の返済義務があります。そのため、債務者が自己破産した場合、債権者は連帯保証人に返済を請求することになります。

連帯保証人が代わりに返済できない場合、連帯保証人も自己破産などの債務整理をしなければならず、迷惑をかけることになるしょう。

連帯保証人へ迷惑をかけたくない場合は、自己破産ではなくのちほど解説する「任意整理」がおすすめです。

任意整理では対象とする債務を選ぶことができるので、連帯保証人の付いた借入は任意整理をせず、その他の債務だけ減額するという方法を取れます。

本当に自己破産ができない場合に考えるべき債務整理手続きは2つ

ここまで自己破産ができないケースについて解説してきましたが、本当に自己破産ができない場合、他の債務整理を検討する必要があります。

自己破産できないと言われたときは、以下2つの債務整理で借金の減額を検討しましょう。

- 任意整理:将来利息や遅延損害金をカットできる

- 個人再生:借金を最大1/10にまで減額できる

次の項目から、それぞれの方法について詳しく解説します。

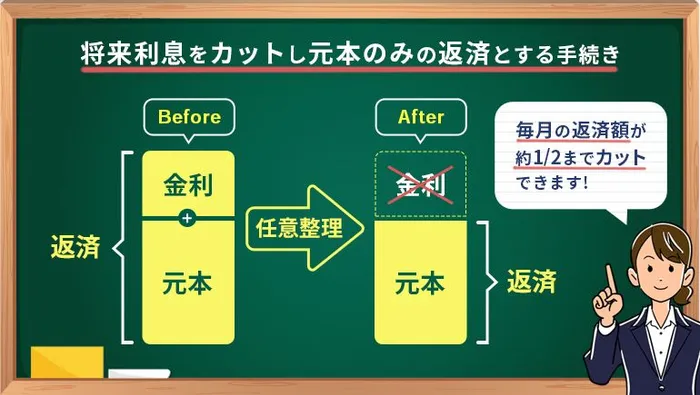

1.任意整理をする【将来利息と遅延損害金をなくす】

任意整理とは、利息をカットし、月々の返済額を減らす手続きです。生活に支障のない範囲で返済スケジュールを組み直し、おおむね3〜5年程度での完済を目指します。

具体的には、次のようなメリットがあります。

- 将来利息の支払い義務が免除されるので、元本を積極的に減らせるようになる

- 裁判所を利用しないので家族にバレずに問題を解決できる

- 職種や資格の制限がない

- 借金の原因を問われない

- 財産が処分されない

ただし、裁判所を介した手続きではなく、債権者と直接交渉をおこなうため、個々のケースで和解内容は若干異なります。また、そもそも債権者が交渉に応じてくれなければ、任意整理は成立しません。

任意整理で債権者と和解できるかどうかは交渉次第となるため、借金問題に強い弁護士に依頼することが大切です。

下記の記事ではより詳しく任意整理を解説しているので、検討する際はぜひ参考にしてください。

「職種や資格の制限を避けたい」「対象とする債務を選びたい」なら任意整理

任意整理では、自己破産のように職種や資格の制限がありません。

そのため、一時的であっても職種・資格の制限を受けると収入がなくなってしまうような方は、任意整理が向いています。

また、任意整理は裁判所を介さずに債権者と1対1で交渉をおこなうため、対象の債務を選ぶことができます。

たとえば消費者金融からの借金のみを任意整理し、住宅ローンや連帯保証人がついている借金などは引き続き返済を続けるということが可能です。

自己破産や個人再生は対象の債務を個別に選ぶことはできないので、返済を続けたい債務がある場合は任意整理を選ぶとよいでしょう。

2.個人再生をする【再生計画を立てて借金を最大1/10にする】

個人再生とは、将来利息だけではなく借金元本額も大幅に減額できる債務整理手続きです。こちらは自己破産と同じように、裁判所に申し立てます。

任意整理と同じく3〜5年間で分割返済ができるよう再生計画を組み、最大で1/10まで借金を減額できる点が大きなメリットです。

ほかにも、下記のようなメリットがあげられます。

- 借金の原因を問われない

- 住宅ローン特則の適用でマイホームの処分を避けられる

- 職種や資格の制限がない

ただし、個人再生は要件が厳しい点に注意が必要です。申請内容に不備があったり、個人再生の許可後に返済を滞らせたりすると、取り消しになってしまいます。

確実に個人再生を実現するなら、個人再生に強い弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

個人再生については下記の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

「大幅に借金を減らしたい」「家や車を残したい」なら個人再生

個人再生は任意整理と比べて減額できる金額が大きいため、少しでも多く借金を減らしたい人にはおすすめの方法です。

個人再生には住宅ローン特則と呼ばれる制度があり、対象の債務から住宅ローンを除外できます。また、車を所有していても原則として引き上げられることはありません。

さらに自己破産と比較した場合、免責不許可事由や職種・資格制限がない点はメリットといえるでしょう。

借金を大幅に減額しつつ、家や車などの財産を残したい場合は、個人再生を検討してみてください。

自己破産は借金問題に力を入れる弁護士・司法書士に相談すべき

自己破産は申し立てたら確実に受けられるものではなく、裁判所が免責の許可・不許可を決定します。

免責を認めてもらうためには、裁判所や破産管財人の調査に対してどのように受け答えするかや、どんな資料を提出するかなど、経験によって培われるノウハウが重要です。

そのため、自己破産の手続きをスムーズに進めるためには、自己破産の経験が豊富な弁護士に依頼する必要があります。

「得意な業務として自己破産をあげている」「公式サイトで自己破産の実績数を公開している」など、自己破産手続きに自信のある弁護士・司法書士を選びましょう。

当サイトでも、自己破産を専門とする弁護士・司法書士事務所を厳選してご紹介しています。どの事務所も親身になって相談にのってもらえるので、まずは無料相談を利用してみましょう。

>>【無料相談!】全国の自己破産に強い弁護士・司法書士はこちら!

一度断られてもセカンドオピニオンで自己破産をできる可能性あり!

すでに弁護士・司法書士に相談し、「あなたの状況では自己破産はできない」と言われた人もいるかもしれません。しかし、一度断られただけで諦めるのは早計です。

弁護士・司法書士は一人ひとりで経験・知識・得意ジャンルが異なります。そのため、自己破産の免責許可を取れるかどうかの判断も、弁護士・司法書士ごとに変わる可能性があるのです。

弁護士・司法書士に断られたものの、自己破産を諦めたくないという人は、別の事務所に相談してみる「セカンドオピニオン」を検討しましょう。

相談先を変えることで、自己破産への道が開けるかもしれません。

まとめ

自己破産をするためには複数の条件が定められており、条件を満たしていなければ原則として免責が認められません。

条件を満たしていても裁判所への予納金が支払えなければ手続きが途中で中断してしまいます。弁護士に自己破産を依頼すると督促が一時的にストップするため、返済に充てていたお金を積み立てて予納金を用意しましょう。

もしも自己破産ができない場合、任意整理や個人再生など他の債務整理を活用することで、借金の負担を軽減できます。

どの債務整理が最適なのかを個人で判断するのは難しいため、まずは借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談してみましょう。

自分自身が納得できる形で生活再建の道を歩むためにも、親身になって話を聞いてくれる弁護士・司法書士を探してみてください。

自己破産のよくある質問

「自己破産ができないケース」とはどんなものですか?

収入や借金総額、生活実態などを総合的に考慮した結果、裁判所が「債務者に支払い能力がある」と判断すると、自己破産による免責が認められなくなります。また、借金の理由がギャンブルや浪費、意図的に財産を隠したなどの「免責不許可事由」に当たる場合も、自己破産をできない可能性があります。

自己破産するか迷っていますが、しないほうがよいケースはありますか?

自己破産では財産の大部分を処分する必要があるので、マイホームなど残したい財産が多くある場合は別の債務整理も検討するとよいでしょう。また、免責が決定されるまでの数ヶ月は職種や資格の制限があるため、仕事に支障が出る場合も別の債務整理がおすすめです。

自己破産以外に借金を減らす方法はありますか?

自己破産以外の債務整理として、将来の利息をカットして月々の返済額を減らす「任意整理」や、マイホームなど一部の財産を残しつつ借金を最大1/10まで減らす「個人再生」があります。

以前にも自己破産をしたのですが、2度目の自己破産はできますか?

2回目の自己破産自体は可能です。ただし、1回目よりも条件が厳しくなることが通常なので、自己破産の実績が豊富な弁護士へ依頼することをおすすめします。

自己破産に詳しい弁護士を知りたいです。

当サイトでは、自己破産の実績が豊富で借金問題に強い弁護士を紹介しています。どの弁護士も親身になって相談にのってもらえるので、ぜひ参考にしてください。→

【相談無料】厳選された「自己破産の相談ができるおすすめ弁護士」はこちら