借金滞納によって裁判所から呼び出しがある理由は?

結論から述べますが、借金滞納によって裁判所から呼び出しは、債権者が法的に債権を回収する目的で行われます。

前提として、金融機関から借入をする場合、「借りた金額の一部と利息を毎月支払う」のような条件で契約が結ばれるのが基本です。いわば借金滞納は契約違反の行為になります。

借金滞納が起きた場合には、債権者からの督促が行われるのが一般的ですが、それにも応じない場合には法的に債権を回収するしかありません。そのため、債権者は裁判所に申し立てをして、それを受けた裁判所から呼び出しが行われるのです。

借金滞納が原因の裁判所からの呼び出しを無視するのはNG!放置した場合のリスク

借金滞納が原因で裁判所から呼び出しがあった場合、「支払いができない」「行けない」といった理由から呼び出しを無視してしまう人もいるかもしれません。しかし、借金滞納が原因の裁判所からの呼び出しを無視するのは絶対にやめましょう。

借金滞納が原因の裁判所からの呼び出しを放置してしまうことには、下記のようなリスクがあります。

- 債権者の言い分がそのまま判決結果に反映される

- 最終的には強制執行による財産差し押さえに発展する<_li>

借金滞納が原因で裁判所から呼び出しがきている現状は、これらのリスクが生じる手前の段階ともいえます。借金滞納が原因の裁判所からの呼び出しがあった場合、放置はせずに必ず何かしらの対処法を取るようにしてみてください。

債権者の言い分がそのまま判決結果に反映される

まず、裁判所からの呼び出しを無視した場合、相手側の言い分がそのまま判決に反映される可能性が非常に高いです。これは、民事訴訟法によっても定められています。

第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。

引用元:e-GOVポータル「民事訴訟法第159条」

そのため、相手方の主張を受け入れたくない場合は、何らかの措置を取る必要があります。

最終的には強制執行による財産差し押さえに発展する

借金を滞納して起こされた裁判の場合、相手方の主張は債務者の財産や給料の差押えであることがほとんどです。

裁判所からの呼び出しを無視すると、相手方の主張が認められるため、財産や給料の差押えが実行されます。差し押さえに発展した場合には、下記のような財産が差し押さえの対象になります。

- 持ち家

- 自動車

- 給料や預金

- 株

- 生命保険などの保険金

差押えが実行されたあとでは、債務整理による解決も難しくなってしまうので、裁判に呼び出された時点で必ず何らかの対処をしましょう。

借金滞納から裁判を起こされるまでの流れ

借金滞納から裁判を起こされるまでには、さまざまな手順があります。借金滞納の日数などの状況によって流れが変わる場合もありますが、おおまかには下記のような流れになります。

- 債権者から電話や郵便などで督促が行われる

- 借金の一括返済を請求される

- 代位弁済が行われて保証会社からの請求がくる

- 裁判所から支払い督促が届く

借金滞納は可能な限り早期で解消するのが前提です。最終的には財産の差し押さえに発展してしまうため、支払いが難しい状況にあるかもしれませんが、呼び出しを放置することなく適切な対応をとるようにしてみてください。

債権者から電話や郵便などで督促が行われる

借金滞納が起きた場合、基本的には電話または郵便で債権者から督促が行われます。あくまで目安ですが、支払いに遅れてから数日程度で督促は行われます。

この段階で借金滞納を解消すれば裁判に発展することは基本的にありません。

借金の一括返済を請求される

督促が行われても借金滞納が続く場合、債権者から一括返済を請求されるのが一般的です。この場合、借金の全額や利息とともに滞納によって発生した遅延損害金も支払わなければなりません。

そのため、一括請求の金額は滞納が起きる前の金額よりも多くなるのが原則です。

代位弁済が行われて保証会社からの請求がくる

債権者にもよりますが、金融機関で借金滞納が起きた場合、代位弁済が行われることがあります。

代位弁済とは、保証会社など利害関係のある第三者が借りた側である債務者に代わって、貸した側である金融機関などへ返済することです。代位弁済が行われれば債権者は債券を回収できるため、債権者による督促は行われなくなります。

ただし、今後は代位弁済によって代わりに返済を行った保証会社が債権者からの督促が行われます。

裁判所から支払い督促が届く

債務者が督促に応じない場合、保証会社などの債権者は裁判所に申し立てを行います。それを受理した裁判所は、債務者に対して支払督促を行います。

この段階で支払いを行う、または異議申し立てを行うことで、強制執行を避けられますが、支払い督促を放置してしまうと債権者は強制執行の権利を得ることになり、最終的には財産の差し押さえに発展してしまいます。

借金滞納で裁判所から呼び出しがあったときの対処法

借金滞納で裁判所から呼び出しを受けた際、対処をしなければならないのはここまで解説したとおりです。それでは、実際にどのように対処すればよいのでしょうか。

対処法は裁判所から届いた書類によって下記のように異なります。

- 裁判所から支払い督促を受けた場合:2週間以内に書面で異議申し立てを行う

- 裁判所から訴状が送られてきた場合:答弁書に意見や反論を記載して裁判所に提出する

ここからは、借金滞納で裁判所から呼び出しがあったときの対処法について、それぞれ解説していきます。

裁判所から支払い督促を受けた場合は2週間以内に書面で異議申し立てを行う

裁判所から支払い督促を受けた場合は、受け取った日から2週間以内に異議申し立てを行うようにしてください。異議申し立てを実施しないと、請求内容が認められてしまい強制執行になる可能性が高まるためです。

異議申し立ては、支払い督促と同梱されている「異議申立書」に異議の内容を記載して提出することで可能です。異議の内容は「分割支払いを希望する」などの内容でも問題ありません。

なお、督促状の内容が違う場合や異議申立書の書き方に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで適正なアドバイスをもらうことができます。

裁判所から訴状が送られてきた場合は答弁書に意見や反論を記載して裁判所に提出する

裁判所から支払い督促ではなく「訴状」が送られてきたときは、答弁書を提出して呼び出しされた日に裁判所に出向きましょう。裁判所の召喚に応じずに裁判所に出廷しない場合は、民事訴訟法159条3項の「擬制自白」に該当し敗訴になるためです。

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

引用元 e-Gov「民法」

擬制自白に該当すると、訴状内容を認めたとみなされてしまい、債権者の言い分がそのまま判決に反映されてしまいます。

財産の差し押さえに発展してしまう可能性がさらに高まるため、訴状が届いた場合は必ず答弁書を作成したうえで裁判所に出廷するようにしてください。

借金滞納で呼び出しがあっても裁判所に行けないときの対処法

裁判所の呼び出しに応じる意思はあるものの、当日にどうしても裁判所に行けない事情がある人もいるかもしれません。そのような場合には、下記のような対処法を検討してみてください。

- 期日前に直接債権者と交渉する

- 期日変更の申立てをする

- 擬制陳述をする

- 移送申立てする

次の項目から、それぞれ詳しく解説していきます。

期日前に直接債権者と交渉する

期日前に、直接債権者と交渉をして訴外和解をする方法があります。

この場合、債権者にも訴訟手続きの費用や手間を省略できるメリットがあるので、交渉に応じてくれる可能性はあります。

ただし、法的知識のない債務者が一人で交渉しても、不利な条件での和解となるか、そもそも和解に応じてもらえない場合が多いでしょう。

そのため、期日前に債権者と交渉をするのなら、弁護士へ依頼して交渉してもらうことをおすすめします。法的知識や経験が豊富な弁護士なら、より有利な条件で交渉を成立させられる可能性があります。

期日変更の申立てをする

期日変更の申立ては、指定された期日に出廷できない場合、新たな期日を指定することです。裁判の期日変更は、民事訴訟法によって「顕著な事由がある場合に限り」認められるとされています。

口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

引用元:e-GOVポータル「民事訴訟法第93条の2」

ただし、初回の期日は被告(債務者)の都合は関係なく、一方的に決められるため「当事者の合意がある場合」も変更が可能です。つまり、債権者が合意すれば、期日の変更が可能ということです。

擬制陳述をする

擬制陳述とは、事前に答弁書を提出していれば第1回口頭弁論期日に限り、欠席しても答弁書を陳述したことになるという民事訴訟法上の扱いのことです。

第1回の口頭弁論期日に出頭できない場合でも答弁書を提出しておくことで、実際には出廷していなくても裁判で主張をしたとみなしてもらえます。

答弁書の書き方に不安がある場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。ただし、擬制陳述が認められるのは第1回の口頭弁論に限ります。

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

引用元:e-GOVポータル「民事訴訟法第158条」

初回の口頭弁論を擬制陳述とする場合、答弁書に記載すべき事項は、以下のとおりです。

- 原告の主張を棄却する

- 訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める。

- 詳細は追って認否反論する

- 初回期日は擬制陳述とする

答弁書は、必ず期日までに提出しましょう。

移送申立てする

自分が住んでいる場所から遠い裁判所で訴訟を起こされて、移動が困難な場合もあるでしょう。そういった場合は「移送申立て」をしましょう。

移送申立てとは、自分が住んでいる地域の近くにある裁判所で裁判をおこなうように申立てることです。

以下のような事由がある場合、移送申立てが認められる可能性があります。

- 病気やケガなどで遠方の裁判所へ出頭できない

- 乳児を育児中で預ける場所がない

- 被告のみ移動費用や時間の負担が重い

移送申立ては、答弁書よりも先に申立てる必要があります。

答弁書を提出した後だと、指定の裁判所で裁判をおこなうことに同意したとみなされる可能性が高いので注意しましょう。

借金滞納で裁判所から呼び出しがきた段階でも債務整理は行える

借金問題を法的に解決する手続きとして、「債務整理」という方法があります。

債務整理とは、借金問題を解決するための手続きのことで、インターネットなどでは「借金の救済制度」などと呼ばれることもあります。

裁判所から呼び出しがくるほど借金滞納を起こしている場合、自力で借金問題を解決するのは難しいと考えられます。この場合でも債務整理を行えば、差し押さえに発展させることなく借金問題を解決させることも可能です。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の手続きがあり、それぞれに異なる特徴があります。

弁護士や司法書士に依頼して手続きを進めるのが一般的であるため、借金滞納で裁判所から呼び出しがきた場合には、まず法律の専門家に相談してみることを検討するのがよいでしょう。

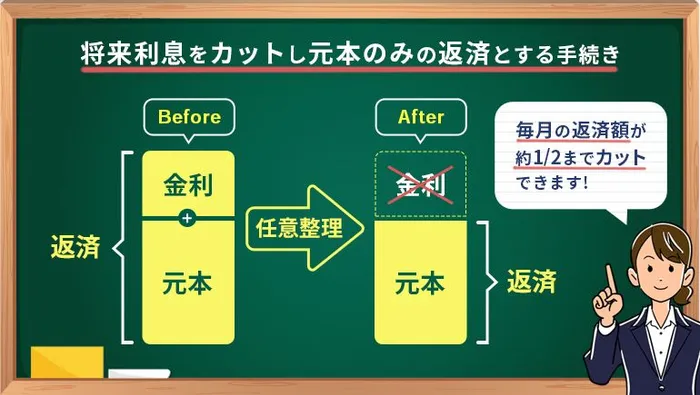

任意整理:債権者が同意する場合には手続きが可能

借金滞納で裁判所から呼び出しされた場合でも、債権者が同意をするのであれば任意整理を行うことも可能です。

任意整理とは、借金の返済条件を見直してもらうために債権者に交渉をする手続きのことです。あくまで交渉であるため、「任意整理をすれば必ず〇〇になる」とはいえませんが、債権者が同意をするのであれば原則的にはどのような返済条件にも変更できます。

一般的には将来利息や遅延損害金などをカットしたうえで、元金のみを3年〜5年程度で完済できるような返済条件に見直されます。そのため、返済条件が変われば返済可能なら、任意整理を検討するのもよいでしょう。

ただし、債権者が裁判所に申し立てを行っている状態では、債権者からの印象が良くないので、任意整理に同意してくれない可能性もあります。

個人再生:裁判所に申立てをすれば強制執行を停止させられる

個人再生も、借金滞納で裁判所から呼び出しされている状態でも行える手続きです。

個人再生とは、裁判所を通して借金自体を減額してもらうための手続きのことです。目安としては最低弁済額を100万円としたうえで、借金が1/5〜1/10程度まで減額されます。

また、裁判所から呼び出しされている状態で個人再生の手続きを行うことで、強制執行を止めることも可能です。

個人再生自体にはさまざまなデメリットがありますが、強制執行手前の状態であれば個人再生を検討することも1つの手です。

自己破産:裁判所に申立てをすれば訴訟の中断や強制執行の停止が可能

自己破産は裁判所から呼び出しされている状況でも利用できる手続きです。

自己破産とは、抱えている借金が原則帳消しになる手続きのことです。債務整理手続きの中で最も借金減額効果が大きく、自己破産をすれば借金問題から抜け出せます。

また、自己破産の手続きを行えば、借金滞納による訴訟の中断・強制執行の停止が可能です。借金滞納で裁判所から呼び出されている場合、訴訟が起きていたり強制執行手前の状態だったりと考えられますが、自己破産をすることでこれらの問題を解決できるのです。

ただし、自己破産は他の債務整理の手続きよりもデメリットが多く、同時廃止になるか管財事件になるかで裁判の取扱いが異なるなどの注意点も多いです。

そのため、自己破産は、他の債務整理の手続きでは借金問題が解決できないときの最終手段として活用するようにしてください。

自己破産の手続きによって裁判が中断されるかどうかが異なる

借金滞納で裁判所から呼び出されている状態で自己破産を行った場合は、手続きによって裁判が中断されるかどうかが変わります。

|

手続き名称

|

概要

|

復権までの期間

|

|

同時廃止事件

|

破産者の財産が少なく、破産手続きの費用を支払える財産すら所有していないケースの手続き

|

2か月〜4か月程度

|

|

少額管財事件

|

管財事件における手続きの負担を減少したもの。利用するためには弁護士に依頼するなどの条件がある

|

4ヶ月〜半年程度

|

|

特定管財事件

|

破産管財人を選任し、選任された破産管財人によって財産の調査処分、債権者の配当まで行う手続き。また、少額管財事件以外の管財事件のこと

|

半年〜1年以上

|

例えば、自己破産で同時廃止事件になった場合、訴訟は中断されないですが、強制執行によって財産が差押えられることはありません。手続きが進み免責が許可されると、借金の返済が認められるためです。

一方で、特定管財事件や少額管財になった場合は訴訟が中断されます。

このように、自己破産の手続きによって裁判が中断されるかどうかが異なるため注意が必要です。

まとめ

借金滞納による裁判所からの呼び出しを無視して放置すると、最終的には財産が差押えられるという大きなデメリットがあります。財産が差押えられてしまうと、その後生活が苦しい状況になりかねないため、裁判所からの呼び出しは無視せずに応じることが重要です。

なお、裁判所からの呼び出しに応じても借金の返済が難しい場合は、債務整理手続きをすることで解決できます。専門的な知識が必要になるため、基本的には弁護士や司法書士に依頼するのが得策です。

借金問題で裁判所から呼び出されたときのQ&A

借金問題で裁判所から呼び出しがあった場合は応じる必要がありますか?

裁判所からの呼び出しには応じる必要があり、応じないと不利益を被る可能性があります。

裁判所から呼び出された場合は弁護士に相談したほうがいいですか?

基本的には弁護士や司法書士に相談するのが得策です。実際に依頼をすれば、答弁書の作成の代行なども行ってもらえます。

借金問題の裁判所に呼び出されても債務整理は出来ますか?

借金問題で裁判所から呼び出しをされている状態でも、債務整理の手続きを行うことは可能です。