離婚原因で最も多い「性格の不一致」とは?

離婚理由として最も多く挙げられるのが「性格の不一致」です。一見あいまいで曖昧な言葉に感じるかもしれませんが、実際には多くの夫婦がこの理由によって関係の継続が難しいと感じています。長い結婚生活の中で、お互いの価値観や生活スタイルの違いが浮き彫りになり、次第に小さなズレが大きなストレスや対立につながっていくのです。

ツナグ離婚弁護士が実施したアンケートの回答には、「性格の不一致や価値観の違いで喧嘩ばかりになり、気づいたら相手が浮気していた」「生活時間のすれ違いが多く、話がかみ合わずストレスが溜まった」というように、共働きやシフト制の仕事などで生活リズムが合わず、会話やコミュニケーションが減ったことから関係が冷え込んだという声が寄せられました。

さらに、「結婚前は気が合うと思っていたが、一緒に住んでみると細かいことでぶつかることが多かった」と感じる人も多く、同棲や結婚生活を通じて初めて見えてくる違いに戸惑いを覚えることも少なくありません。

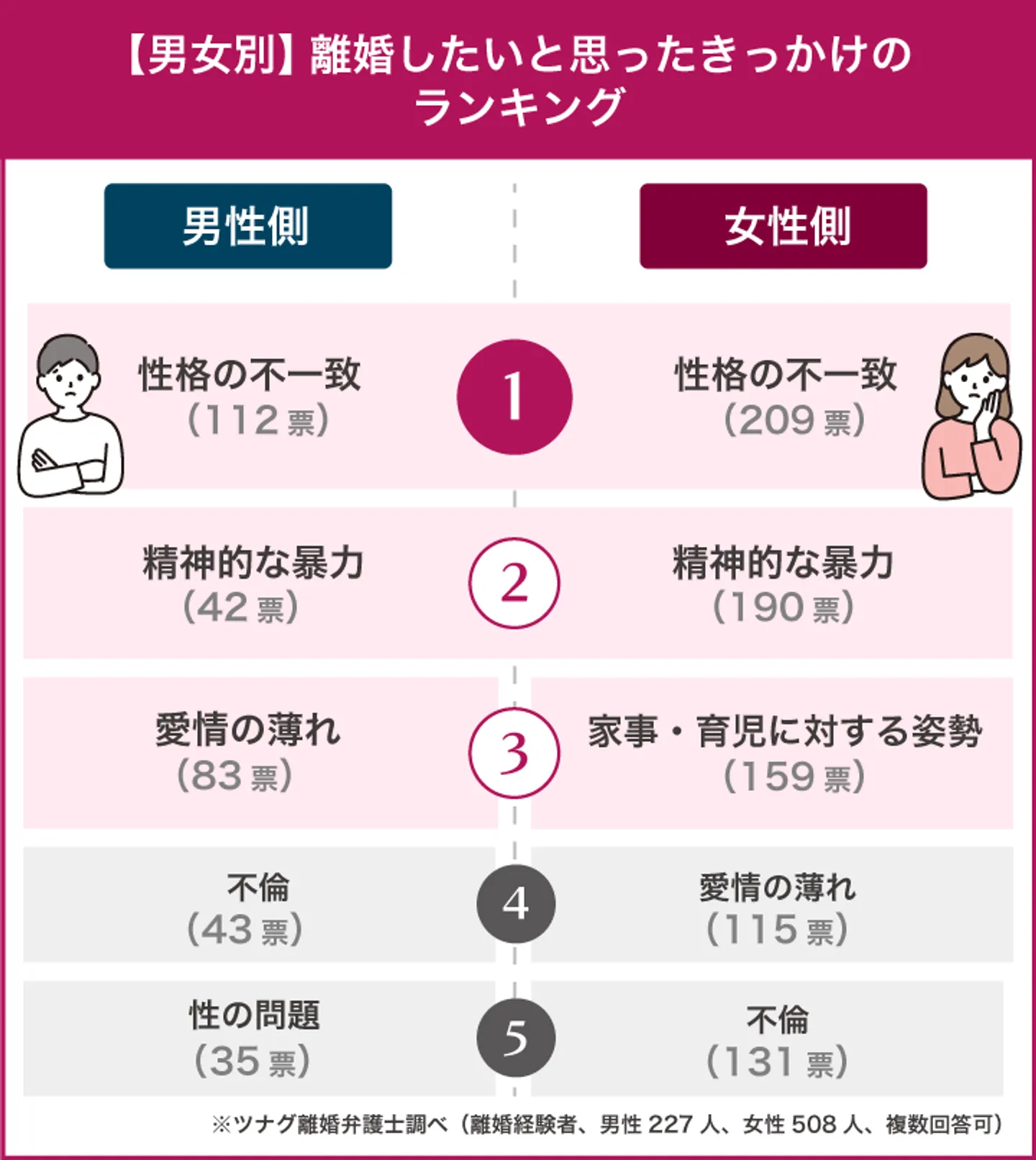

実際、性格の不一致が離婚理由としてどれほど多いのか、アンケート調査の結果からも明らかです。離婚経験者281人を対象にした調査では、全体の約40.9%にあたる115人が「性格や価値観の不一致」を離婚のきっかけとして挙げています。これは他の理由(精神的暴力、不倫、家事・育児に対する不満など)よりも高い割合であり、多くの夫婦にとって「性格が合わないこと」は非常に深刻な問題であるといえるでしょう。

性格の不一致が原因で離婚したい場合の進め方

「性格が合わない」「価値観が違いすぎる」そう感じて離婚を考える方は少なくありません。では、実際に性格の不一致を理由に離婚を進めるには、どのような手続きが必要なのでしょうか?ここでは、離婚成立までの一般的な流れをわかりやすく解説します。

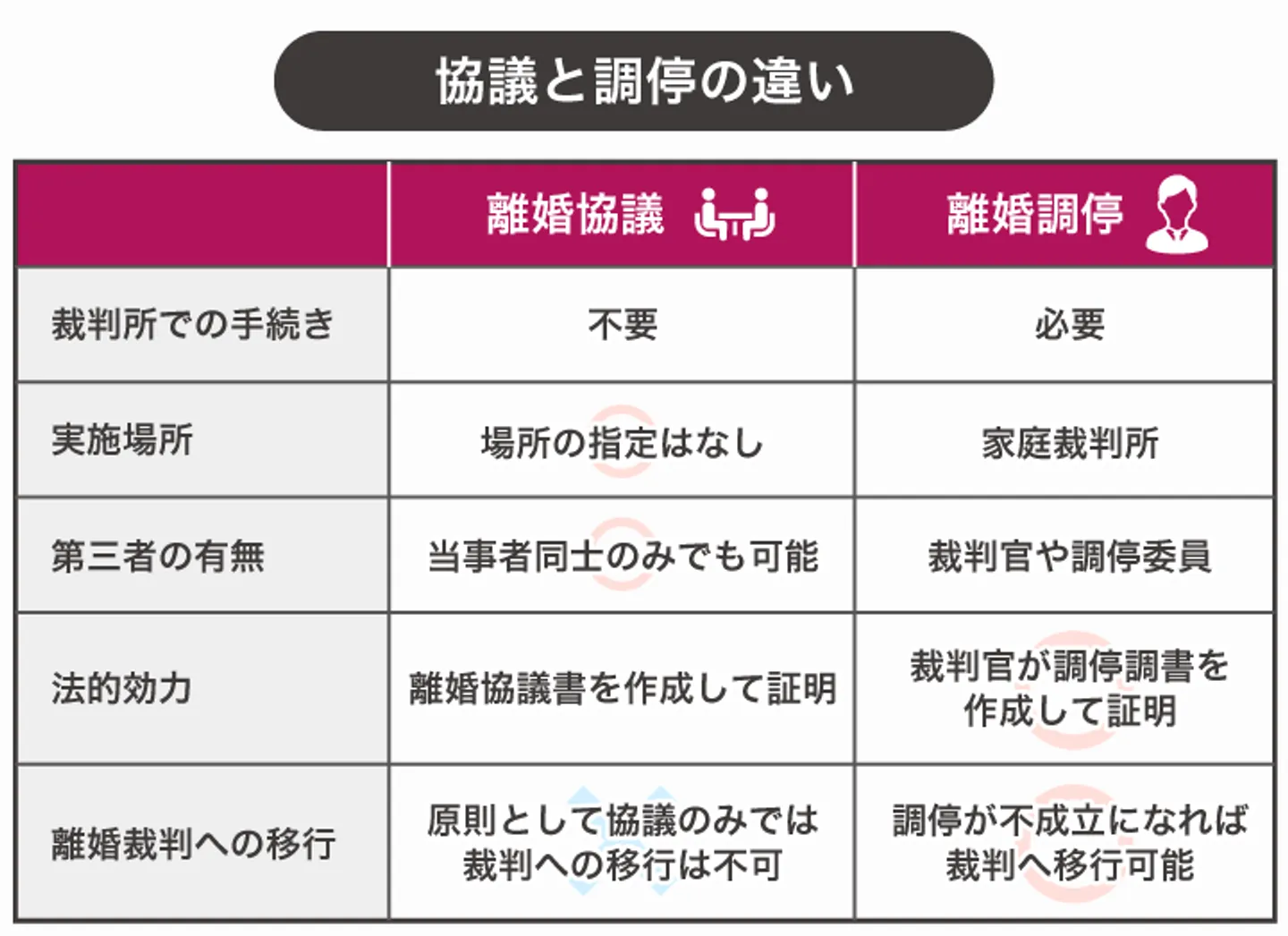

まずは協議で話し合い、合意できれば離婚が成立

離婚手続きは、まず「協議」からスタートします。これは夫婦間で直接話し合いをして、離婚の合意や条件を決める方法です。日本では全体の約9割がこの協議離婚で成立しており、スムーズな解決が期待できます。

協議では、離婚するかどうかだけでなく、慰謝料・財産分与・親権・養育費などについても取り決めておくことが重要です。もし合意内容を書面にしておきたい場合は、「離婚協議書」や「公正証書」を作成すると安心できます。

合意が難しい場合は調停を利用する

当事者同士だけでは意見がまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。調停では、裁判官と調停委員が間に入って双方の意見を聞きながら、合意点を見つけるサポートをしてくれます。

調停は、裁判よりも柔軟な対応が可能であり、第三者が介入することで冷静な話し合いが進みやすくなるのが特徴です。また、調停でまとまった合意内容は「調停調書」として法的効力を持ちます。感情的になりやすい離婚問題において、中立的な視点からアドバイスが受けられるのは大きなメリットです。

調停でも合意できなければ、裁判離婚を検討する

調停が不成立に終わった場合、最終的な手段として「裁判離婚」に進むことになります。ただし、性格の不一致だけを理由に裁判で離婚を勝ち取るのは難しいのが現実です。

証拠が不十分であったり、婚姻関係の破綻が認められなければ、裁判所は離婚を認めないこともあります。したがって、裁判に進む場合は弁護士と連携しながら、必要な証拠や資料をしっかりと準備しておくことが不可欠です。

裁判で離婚するには法定離婚事由や証拠が必要になる

協議や調停でも離婚が成立しない場合、最終的に「離婚裁判」に進むことになります。ただし、裁判では「性格の不一致」だけを理由にしても離婚が認められるとは限りません。法律上の要件や証拠が求められるため、注意が必要です。

裁判で離婚するのに必要な法定離婚事由とは

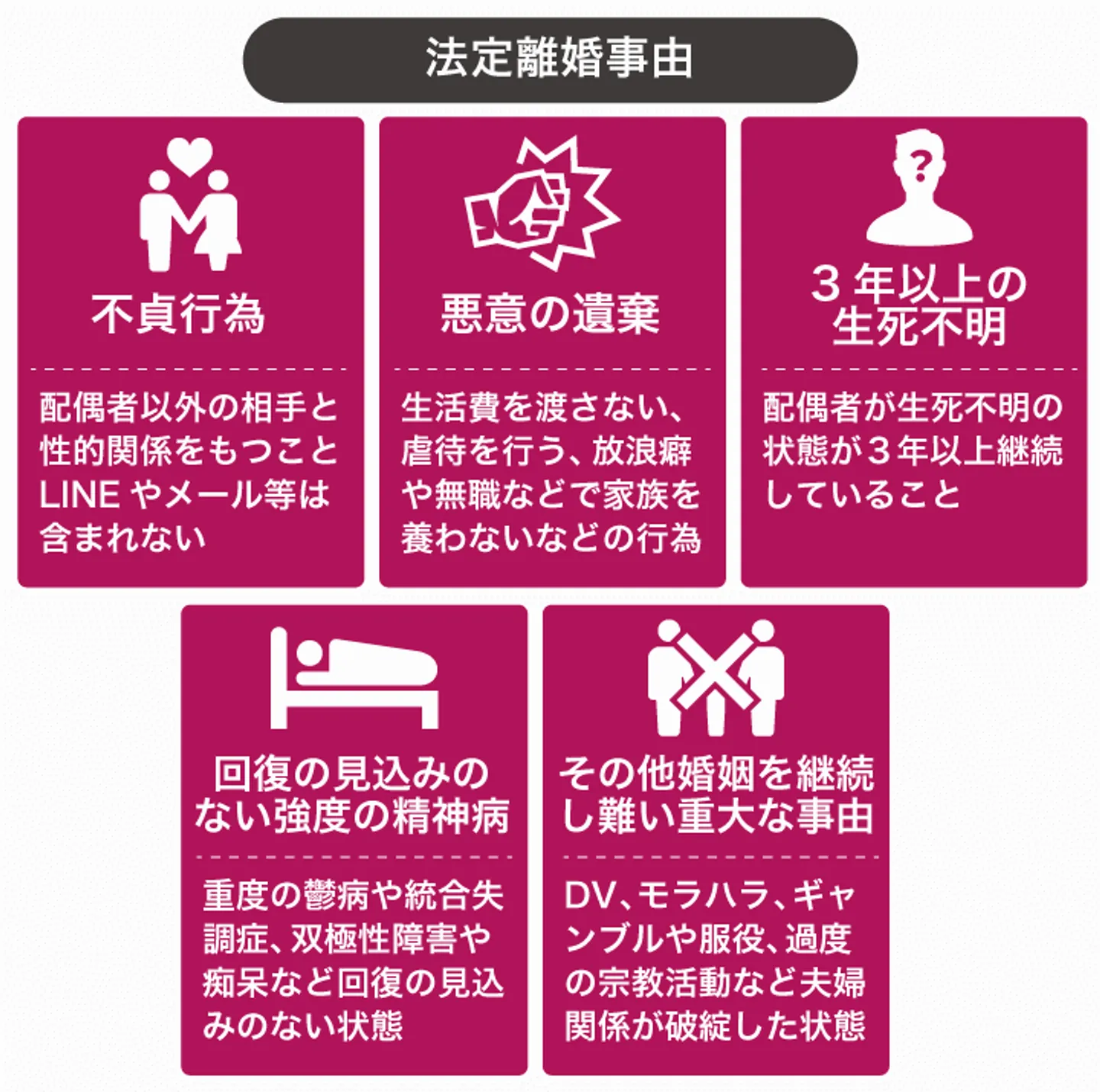

離婚裁判では、民法第770条に定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当しなければなりません。具体的には以下の5つです。

|

法定離婚事由

|

内容

|

|

不貞行為

|

配偶者以外との性的関係がある場合

|

|

悪意の遺棄

|

一方が正当な理由なく同居を拒否したり生活費を渡さないなど

|

|

3年以上の生死不明

|

配偶者の生死が3年以上確認できない状態

|

|

回復の見込みのない強度の精神病

|

配偶者が精神病にかかり共同生活が困難な場合

|

|

婚姻を継続しがたい重大な事由

|

DV、モラハラ、長期間の別居、著しい性格の不一致など

|

このうち、性格の不一致は基本的には単独では認められませんが、それが原因で婚姻関係が破綻していると認められれば、「重大な事由」に該当する可能性もあります。

裁判で離婚が認められるために有効な証拠とは

離婚裁判では、裁判官に「離婚すべき正当な理由」があることを納得させる必要があります。そのためには、主張に対して裏付けとなる証拠を提示しなければなりません。証拠が十分でなければ、たとえ相手に問題があったとしても、離婚が認められないケースもあります。

以下は、裁判離婚で有効とされる証拠の一例です。

不貞行為の証拠

- 配偶者と不倫相手のLINEやメールのやり取り

- 不倫相手と一緒に写っている写真

- ラブホテルへの出入り記録や領収書

暴力・モラハラの証拠

- 暴言・暴力の録音データや動画

- 怪我の写真や診断書

- 警察・市役所・DV相談センターへの相談記録

家庭放棄・育児放棄の証拠

- 子どもの証言や育児の放棄を示す日記

- 散らかった部屋や家事放棄の状態を撮影した写真

経済的問題の証拠

家庭内別居や長期間の別居を証明するもの

- 住民票や郵便物の転送履歴

- 公共料金の契約書類や別居時の生活費明細

離婚への意思確認に関する証拠

- 離婚についてのやりとりを記録したメールや音声データ

なお、これらの証拠を違法に取得した場合(例:スマートフォンの無断操作、盗聴など)、裁判で証拠として認められないだけでなく、自分が法的責任を問われる可能性もあります。

証拠収集は、慎重かつ適切な方法で行う必要があります。判断に迷ったときは、弁護士など法律の専門家に相談するのが賢明です。

性格の不一致を原因として協議や調停で離婚した事例

「性格の不一致」が原因で離婚に至った夫婦は少なくありません。ここでは、実際に協議や調停を経て離婚した具体的な事例を紹介します。

家事分担をめぐる価値観の違いから離婚に至った事例

結婚当初は共働きだった夫婦が、家事や育児の分担をめぐって意見が対立するようになりました。

妻は平等な家事参加を求めたものの、夫は「外で働いているから」と非協力的な姿勢を続け、妻の負担が増加。夫婦間に不満とストレスが蓄積され、話し合いを重ねても改善には至りませんでした。

最終的に「価値観の違いによる性格の不一致」として双方が納得し、協議離婚が成立しています。

コミュニケーション不足から関係が悪化した事例

長年の結婚生活の中で夫婦の会話は徐々に減少し、互いの気持ちを理解しようとする姿勢も失われていきました。すれ違いや誤解が重なったことで、関係には深い亀裂が生じます。

夫婦カウンセリングを受けるなど、関係の修復に努める場面もあったものの、関係の改善には至りませんでした。

結果的に家庭裁判所での調停に進み、「性格の不一致」が主な離婚原因として認められたことで、調停離婚に至ったケースです。

生活リズムのズレによってすれ違いが続いた事例

夫は夜勤中心、妻は日中勤務という生活スタイルの違いから、すれ違いの日々が続くようになりました。

会話の時間が取れず、次第に心の距離も開いていったのです。

さらに、休日の過ごし方や将来設計についても意見が合わず、「一緒にいても理解し合えない」と感じるようになっていきました。

感情的な衝突を避けるため、双方が冷静に話し合いを重ねた結果、最終的には協議離婚という形で関係に終止符を打つことになりました。

「性格の不一致」での離婚が認められた判例

性格の不一致を原因の1つとして離婚が認められた裁判は、これまでいくつか確認されています。

ここからは、性格の不一致で離婚が認められた裁判の判例を解説します。

夫婦の知的水準の隔たりによる価値観の不一致

世俗的な事物を極端に嫌い、高度な水準の知的生活を望む夫と、平凡な妻との間に大きな生活観・人生観の隔たりが生じてしまった。上記が原因となり、夫婦関係が修復不可能な状態まで陥ったと認められた(東京高裁判決昭和54年6月21日)。

知的水準が高い夫が、夫に劣等感や違和感を抱き非難した妻に対して離婚を請求し、請求が認められた事例です。

第一審では、妻による「夫婦関係が悪化したのは夫のわがままが原因」という抗弁が認められ、夫の離婚請求は棄却されています。

しかし高裁では、「価値観や人生観がかけ離れたことで、夫婦関係が破綻した」と認められました。妻が夫の価値観を非難したことが、夫婦関係を修復不可能にしたと高等裁判所は判断したのです。

このように不貞行為や暴力行為などが争点でないにもかかわわらず、婚姻関係の破綻が認められた判例も存在します。相手の人生観・価値観の否定は、夫婦関係を含む人間関係を悪化させる重大な事由になると言えるでしょう。

正当な理由がない性行為拒否や営みの阻害

いわゆるセックスレスが長期間継続したことによって、離婚が認められた事例は多数存在します。

例えば以下の判例は、「夫が性行為を拒否するにもかかわらず、ポルノビデオで自慰行為をしている」という理由で離婚が成立したうえで、慰謝料120万円の支払いも認められています。

肉体的に問題がないにもかかわらず、妻からの性交渉を拒否するのはおかしいとして、別居した妻が離婚を請求した事件。高等裁判所では「夫の態度は正常な夫婦関係からすると異常であり、婚姻関係を維持する意思がなく、妻への愛情も喪失している」と判断した(福岡高等裁判所平成5年3月18日判決)。

また、そもそも性交不能であることを隠して結婚したことを重大な事由として、離婚が認められた判例も存在します。

結婚してから1年半の同居期間中に一度も性交渉がなく、妻は婚姻前に性交不能だと知らなかった(最高裁昭和37年2月6日判決)。

結婚してから3年半の同居期間中に一度も性交渉がなく、夫が性交不能である事実を婚姻前に告知していなかった事案(京都地方裁判所昭和62年5月12日判決)。

これまでの判例では、性生活も婚姻関係継続のうえで非常に重要な事案であると判断されています。

夫婦生活が破綻するほどの熱心な宗教活動

人生観や価値観と同じく、宗教観も信仰の事由として尊重されるべきものです。

しかし、夫婦生活が破綻するほどの宗教活動が行われると、婚姻関係の破綻の原因として認められるケースがあります。

妻の度を超す宗教活動が原因となり、日常生活や子供の養育にも支障が生じた事例。妻の行動が、夫婦間の協力扶助義務に反していると判断された(大阪高裁判決平成2年12月14日)。

宗教観や宗教活動そのものが悪いのではなく、熱心な宗教活動によって生活に支障をきたすときに、離婚が認められる可能性があります。

例えば子どもの強制的な宗教加入、宗教活動の活動費・寄付などによる家計の悪化などが挙げられるでしょう。上記の裁判例では、まさに子どもの養育や家計に大きな悪影響が生じているからこそ、離婚が認められました。

宗教活動を理由に離婚が認められるか否かは、宗教活動の具体的な中身や、夫婦生活にどのような支障を及ぼしているかなど、総合的に判断されます。

夫の犯罪行為や服役により家族への実害の発生

身内が犯罪者として悪名高いという事実は、家族の人生に大きな弊害を及ぼします。

例えば進学先や就職先が実質的に制限されてしまったり、友人関係の構築が難しくなってしまったり、社会生活が困難になるケースです。

犯罪行為や服役を繰り返している人間と婚姻状態であることは、配偶者や身内の信用問題にもかかわります。「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのは妥当と言えるでしょう。

とはいえ、犯罪行為を行っただけでは、婚姻関係の破綻は認められないと言われています。犯罪行為は、法定離婚事由に含まれないからです。

犯罪行為に付随して発生する他の離婚事由や、犯罪行為を原因とした婚姻関係の破綻を訴えることが重要になるでしょう。実際に夫の犯罪とその他の付随行為が原因とした、離婚が認められた判例も存在します。

夫が犯罪行為や服役を繰り返した結果、妻や子供が社会的・経済的に窮地に追い込まれた事例。結婚前と後で合計4回の詐欺罪を犯した夫に離婚を請求した。夫は勤労せず、家庭内暴力を繰り返したことも離婚請求が認められる要因となった(新潟地裁判決昭和42年8月30日)。

性格の不一致以前に、倫理観・道徳観が欠如した相手と夫婦生活を継続できないと思うのは当然のことです。

判例では1度ではなく何度も犯罪と服役を繰り返していること、暴力を伴っていることなどを総合的に判断し、地裁の時点で離婚が認められていると考えられます。

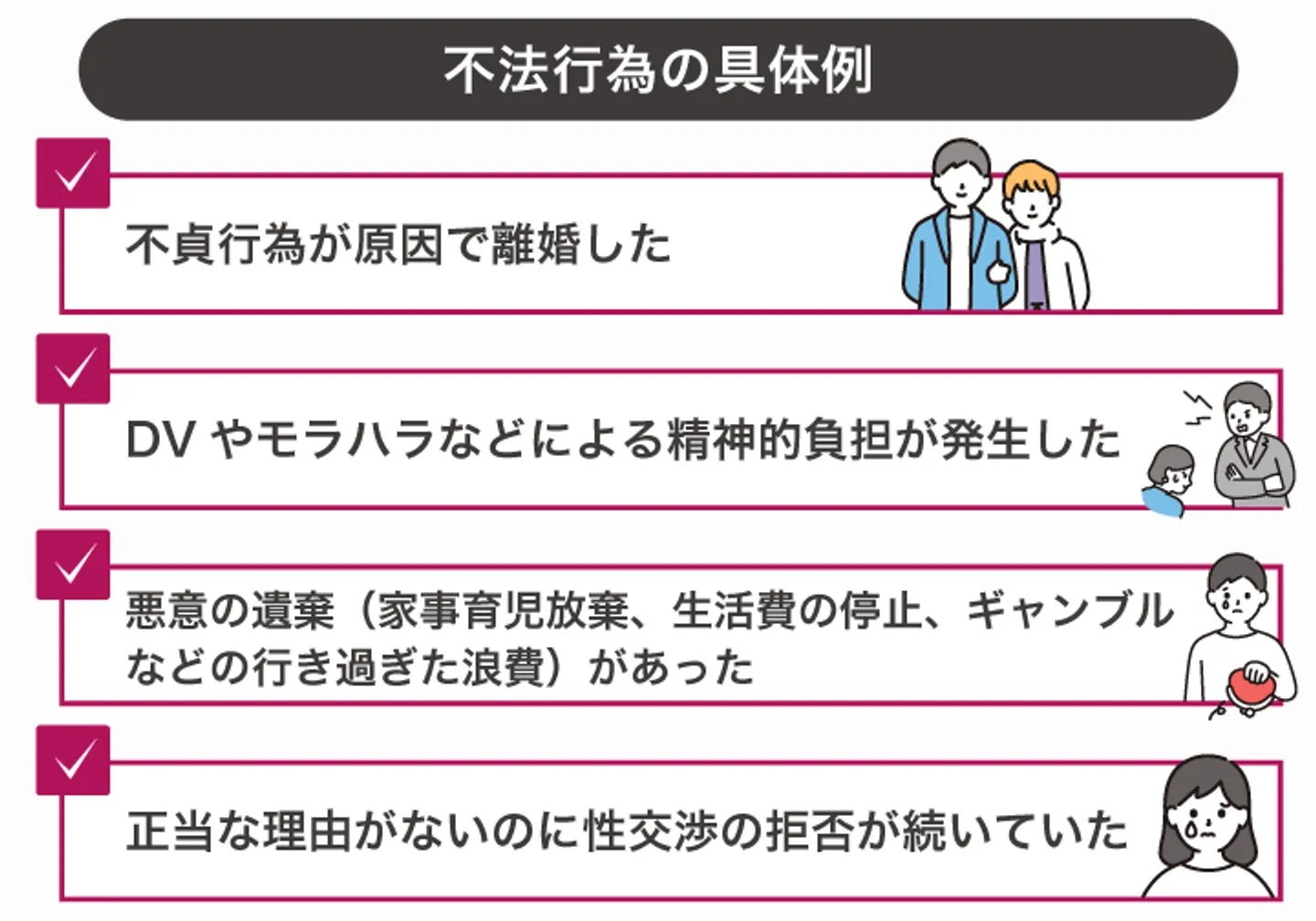

「性格の不一致」以外に離婚原因がある場合は慰謝料請求できるケースもある

もしも性格の不一致以外にも離婚原因があるときは、慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料を請求できる主なケースは、配偶者に不法行為があったときです。具体的な例は次の通りです。

- 不貞行為が原因で離婚した

- DVやモラハラなどによる精神的負担が発生した

- 悪意の遺棄(家事育児放棄、生活費の停止、ギャンブルなどの行き過ぎた浪費)があった

- 正当な理由がないのに性交渉の拒否が続いていた

「慰謝料の請求事由が離婚の原因になった」「婚姻期間が長い」「子どもがいる」「一方の強い悪意で夫婦関係が破綻した」といった要素があると、慰謝料金額は高額になる傾向があります。

また、離婚に際して金銭のやり取りが発生するのは慰謝料請求だけではありません。双方の合意があれば、不法行為がなくても任意の金額で慰謝料が支払われる可能性があります。

協議や調停段階では、関係性維持のための解決金、当面の生活費の工面、罪悪感からくる言い値の支払いなど、さまざまな金額・理由を設定できます。

離婚裁判の場合は和解で決着すれば、判決よりも柔軟な形で慰謝料金額が決まることも珍しくありません。

一方、いくら離婚の原因になったとしても、裁判上での慰謝料請求の対象にならない離婚理由も存在します。慰謝料を請求できない可能性がある離婚理由は、次の通りです。

- 不貞行為や悪意の遺棄といった不法行為がない

- 夫婦の双方に離婚原因がある

- 婚姻関係が破綻している

- 慰謝料請求の時効(原則として離婚事実や損害事実があった日から3年)を迎えている

相手の不義理や性格が原因の離婚であっても、裁判においては損害賠償請求の対象になるものしか慰謝料が認められないと覚えておきましょう。

「性格の不一致」での離婚でも財産分与は原則「2分の1」ずつ

性格の不一致が原因で離婚した場合でも、他の理由で離婚したときと同じく、財産分与(婚姻期間に形成した財産の公平な分配)は原則2分の1ずつになります。離婚理由によって、財産分与の割合が変化することはありません。

例えば夫婦の財産が700万円であれば、夫と妻で350万円ずつを分け合う形となります。

ただし夫婦の話し合いによって財産分与の割合を決めることは禁止されていないため、夫と妻で6対4、2対8のように財産分与の割合を決めることは可能です。

夫婦で話し合っても財産分与の内容や分配の割合に折り合いがつかなければ、調停を申し立てるという選択肢もあります。

離婚原因が性格の不一致であっても、財産分与は原則として2分の1の割合となることを押さえておきましょう。

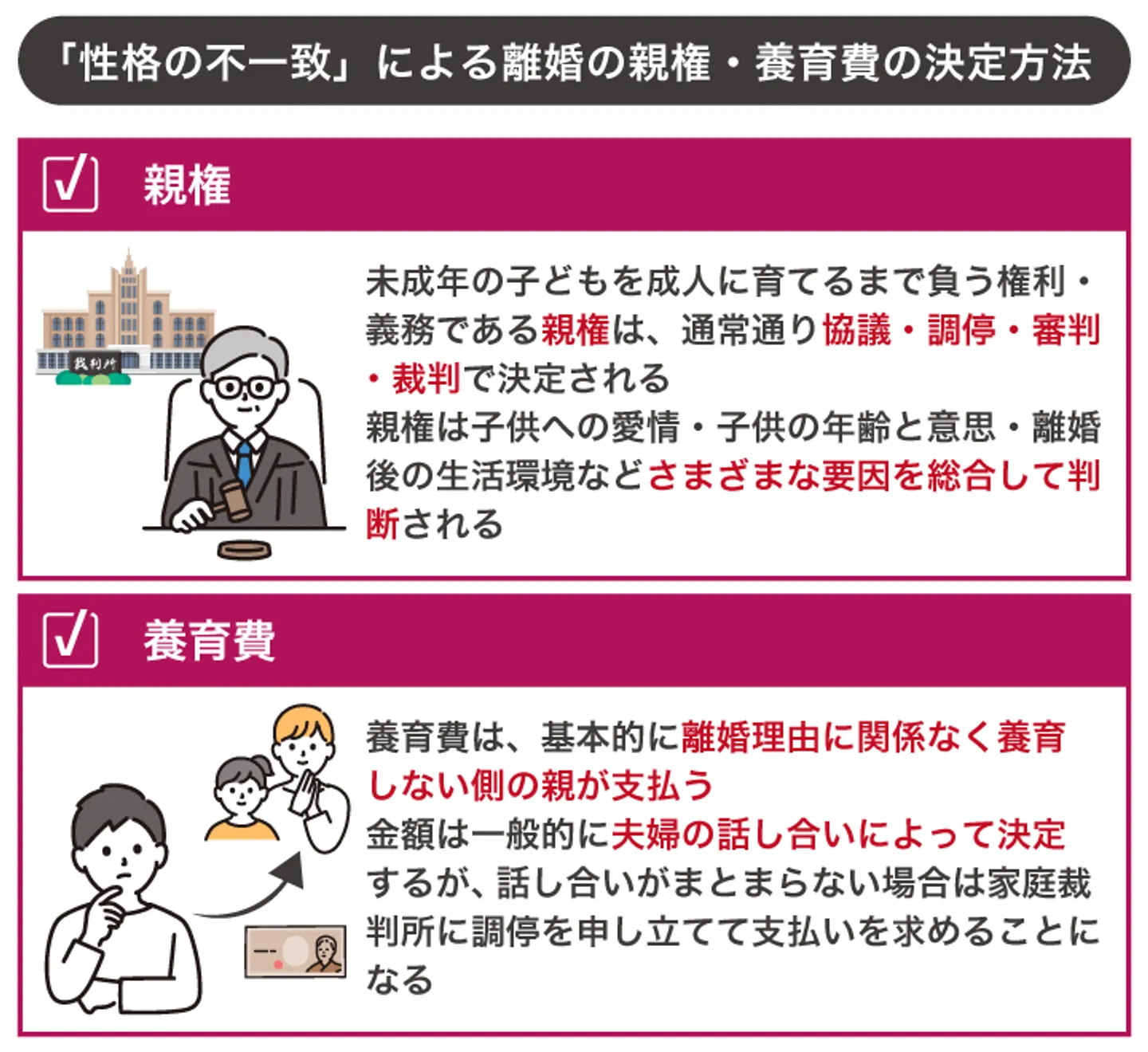

「性格の不一致」での離婚で親権・養育費はどうなる?

性格の不一致を原因とした離婚を争うときは、他の離婚理由と同じく、子どもがいる夫婦は親権や養育費についても話し合いを行います。

他の離婚理由と同じく、協議・調停・裁判などを経て是非を決定します。原則として、離婚事由と一緒に話し合いや裁判を進めていくイメージになるでしょう。以下では、親権・養育費についての詳細を解説します。

親権:通常通り「協議・調停・審判・裁判」で決める

親権とは、未成年の子どもを成人に育てるまで負う権利・義務のことです。

性格の不一致が原因で離婚したときは、通常通り協議・調停・審判(調停でまとまらないときに家庭裁判所の裁判官が判断を下す方法)・裁判を通じて決定します。

調停離婚でも親権者が決まらなかった場合、以下のいずれかの方法で親権者を決定します。

- 離婚のみ調停を成立させて、親権は審判で決定する

- 離婚調停を不成立として、調停に代わって審判で親権を争う

- 離婚調停を不成立として、調停に代わって裁判で親権を争う

親権者は、さまざまな証拠・環境・主張を総合して判断します。親権を決める要素は次の通りです。

- 子供への愛情

- 子供の年齢と意思

- 親の健康状態

- 離婚後の生活環境

- 離婚後の生活状況

ただし母性優先の原則により、子供が幼ければ幼いほど母親に親権が認められやすいのが実情です。日本では母親の親権の獲得率が約90%を占めており、父親は10%程度しか親権を獲得できません。

父親が親権を獲得することは、相当難しいことを理解しておきましょう。そのうえで父親として親権を獲得したい場合は、以下の点を意識してください。

- これまでの子どもの養育実績を主張・証明する

- 離婚後の監護体制(生活環境や経済状況)を整える

- 母親側の問題(不倫経験あり、収入が不安定、育児放棄経験あり)を主張する

- 子どもとの信頼関係を証明する

- 協議・調停段階で母親を説得する

ケースによっては、母親の不倫や収入状況が親権に影響することもあります。とはいえ一般的には「不倫は夫婦間の問題で子どもとは別問題」、「財産分与や養育費で収入不足をまかなえる」と判断されることから、不倫や収入状況は親権に影響しないようです。

親権者となれなかった側の親は、面会交流によって定期的に子供と会うことが認められます。

面会交流とは、離婚によって一方の親と離れて暮らす子供が、親子として交流を持つことです。一緒に遊んだり、電話で話をしたり、手紙のやり取りをしたりなどが例として挙げられます。

面会交流の条件も、離婚や親権と同じく夫婦の話し合いや裁判によって決定します。将来的に面会交流の条件で認識の相違を生まないためにも、離婚協議書などで合意内容を書面化することが望ましいでしょう。

養育費:基本的に離婚理由に関係なく支払いが必要になる

養育費とは子供の権利であり、子供を養育しない側の親が支払うことになります。

養育費は子供が18歳(成人)になるまで支払われることになっています。とはいえ実務上だと、20歳まで支払われるのが一般的です。養育費の支払いは法律上の義務ですが、いつまで養育費が受け取れるのかについては法律上の定めはありません。

養育費の金額は、夫婦の話し合いによって決定します。目安となる金額として、近年では裁判所が公表している養育費算定表を利用するケースが多いです。

厚生労働省の調査によると、養育費の平均相場は母子家庭で平均月額50,485円、父子家庭で26,992円です。養育費の算定で考慮される要素は、子供の年齢や人数・両親の年収などさまざまなものが挙げられます。

一例として、権利者の年収が400万円で14歳以下の子供が2人いるケースを確認してみましょう。養育費の相場は以下の通りとなります。

| 義務者の年収 |

相場(義務者が会社員) |

相場(義務者が自営業者) |

| 年収300万円 |

2~4万円 |

6~8万円 |

| 年収500万円 |

4~6万円 |

10~12万円 |

養育費はそれぞれの年収を考慮して算出されます。そのため権利者の年収が高いと、義務者の年収によっては養育費が少なくなる可能性も考えられます。

養育費について当事者同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の支払いを求めることになるでしょう。調停で解決できないときは、裁判官が審判で判断する流れとなります。

しかし厚生労働省の調査によると、そもそも養育費の取り決めをしているのは母子世帯で46.7%、父子家庭で28.3%と半分以下となっています。

理由としては、「相手と関わりたくない」「自分の収入だけで養える」「相手に支払う意思がないと思った」などが挙げられていました。

養育費は、法律上当然に請求できます。性格の不一致などでもう会いたくないと思う場合でも、子どもの将来のために養育費については取り決めておくことをおすすめします。

養育費については「公正証書」に詳細を残すことで、相手が養育費を支払わない場合に法的な主張が可能です。ケースによっては、相手に強制執行をかけられます。

参考:令和 3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

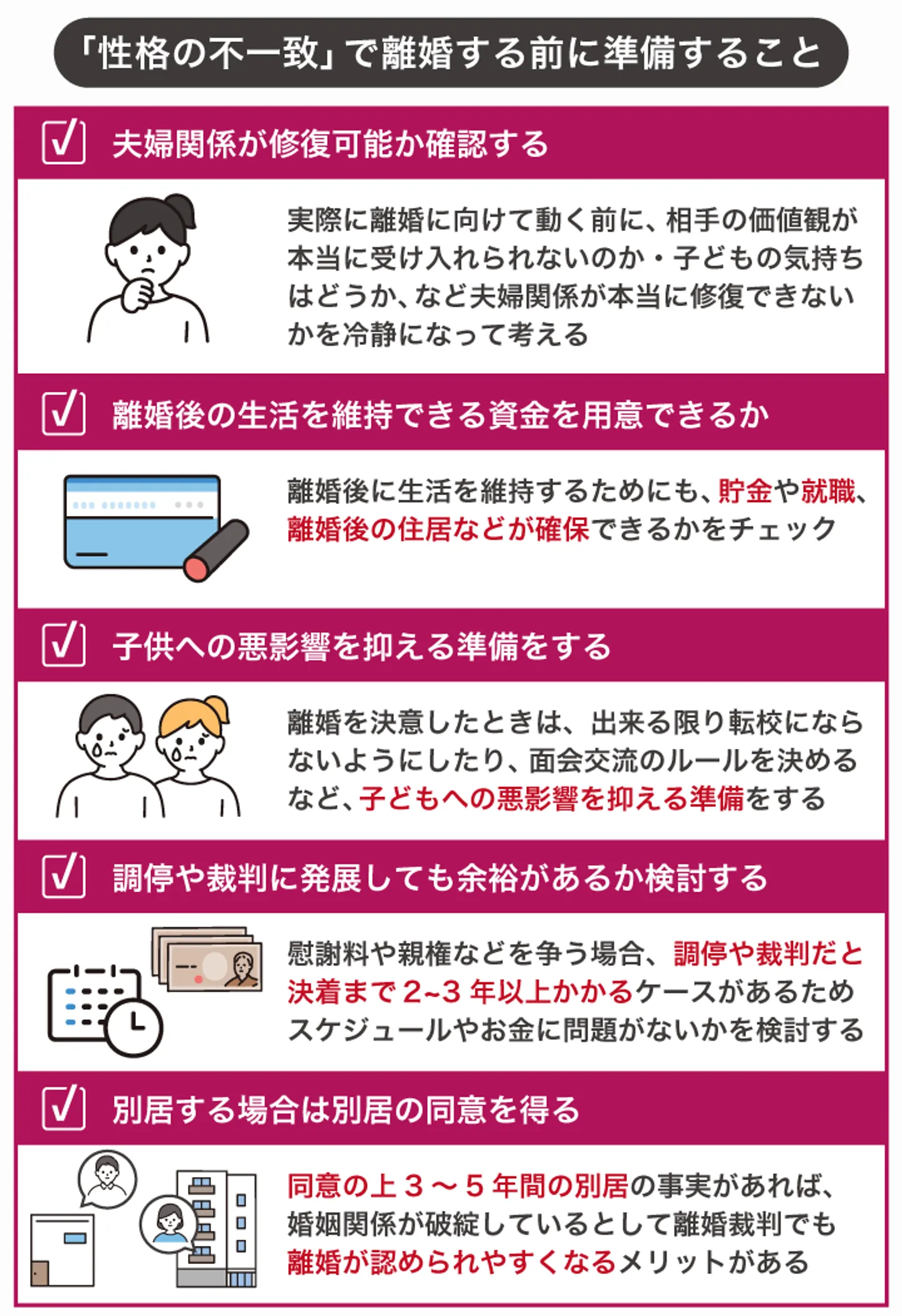

「性格の不一致」で離婚する前に準備すること

生活の不一致を強く感じて離婚を考えるときであっても、衝動的に離婚を決めてしまうと後悔する可能性があります。

「本当に離婚をすべきか」「離婚する準備はできているか」などを、事前に確認しておきましょう。

性格の不一致で離婚する前に準備しておくべきことは、主に次の通りです。

- 夫婦関係が修復可能か確認する

- 離婚後の住居や収入を確保する

- 子どもへの悪影響を迎える準備をする

- 調停や裁判に発展しても余裕があるか検討する

- 別居する場合は別居の同意を得る

それぞれ順番に見ていきましょう。

夫婦関係の修復が可能か確認する

離婚は多大な労力を伴う行為であり、成立後も生活面や気持ちの面で大きな負担がかかることになります。日本の再婚率は約26%(片方のみの再婚含む)となっており、少なくとも4組中3組以上は元の夫婦に戻ることがありません。

実際に離婚に向けて動く前に、夫婦関係が本当に修復できないのかあらためて確認してみましょう。確認すべきポイントは次の通りです。

- 一時的な喧嘩やトラブルなどが怒りの原因ではないか

- 相手の性格や価値観などが本当に受け入れられないのか

- 子どもがいるなら、子どもの気持ちを考慮したうえでの決定か

「元々こういう人なんだ」と割り切れれば、自然と感覚が慣れてくる可能性もあります。

相手に適度にストレスを感じている状態であれば、むしろストレス発散のために新しい趣味に取り組んでみる原動力にもつながるかもしれません。

参考:内閣府「結婚と家族をめぐる基礎データ」

離婚後の住居や収入を確保する

離婚後は夫婦で暮らしている家から出る予定の人は、離婚後に生活する場所の確保や、実家へ移動する準備など、離婚後の住居をあらかじめ確保しておきましょう。

離婚に伴って「遠方へ引っ越すので今の職場を離職する」、「専業主婦(主夫)だったが今後は働く」といったときは、収入源となる仕事を見つけることも大切です。

離婚後に住居や仕事を探しても、なかなか見つからなければ生活自体が破綻するリスクがあります。子どもがいる場合はなおさらです。そのため住居や仕事は離婚する前に、ある程度目星を付けておくことを推奨します。

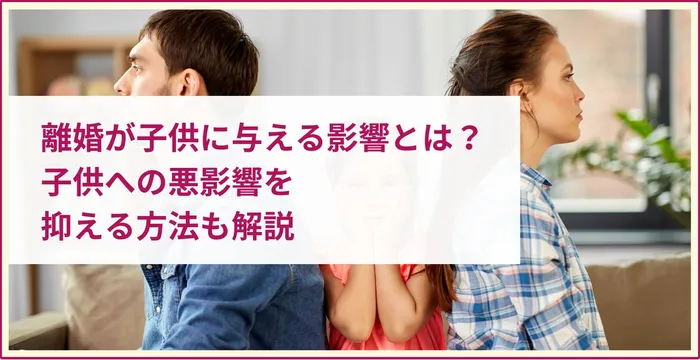

子供への悪影響を抑える準備をする

夫婦の離婚は、子どもの人生に大きなマイナスを背負わせることにつながります。生活環境や収入はもちろんのこと、進学、就職、友人関係、習い事、学校行事などにも大きな影響が出るでしょう。

親権者は、自分の子どもを健全に育成する義務があります。

そのため、離婚を決意したときは子どもへの悪影響を抑える準備をおきましょう。具体的な例は次の通りです。

- 子どもとの生活費となるお金(慰謝料、財産分与、養育費)を取り決める

- できる限り転校が発生しないようにする

- 面会交流のルールを決め、両親と会える環境を作る

お金や生活環境面を整えても、子どもには寂しい思いをさせるなどの精神的負担を強いることになります。とくに子どもが幼いときは、精神的なケアができる体制を整えておいてください。

調停や裁判に発展しても余裕があるか検討する

離婚事由や離婚に附随する事由(慰謝料や親権など)を争う場合、調停や裁判だと決着まで2~3年以上かかるケースもあります。弁護士に対応を依頼するときは、発生する弁護士費用も加味しなければなりません。

もし離婚調停や裁判が長引いても、スケジュールやお金に問題がないかを検討しておきましょう。

別居する場合は別居の同意を得る

裁判で性格の不一致を理由とした離婚が認められるケースとして、3~5年間の別居の事実が存在することが挙げられます。あらかじめ別居の事実を作っておけば、婚姻関係が破綻しているとして離婚裁判でも離婚が認められやすくなるでしょう。

ただし、別居するときは配偶者の同意を得たうえで行う必要があります。

配偶者に無断で家から出ていくと、出ていった側が有責配偶者(婚姻関係を破綻させた側)となって、裁判で不利になる可能性が高くなるからです。

勝手に別居するデメリットは次の通りです。

- 民法第752条における「同居義務違反」として、慰謝料請求の対象になる

- 子どもを放って行ったときは、悪意の遺棄に該当する可能性がある

- こどもを連れて行ったときは、連れ去り行為になる可能性がある

同意の取り付けは、LINEやメールなどのテキストでも問題ありません。

なお同意がなくても、暴力行為やモラハラから逃げるためや、子どもを虐待から救うためといった正当な理由があれば、別居しても同居義務違反にはなりません。

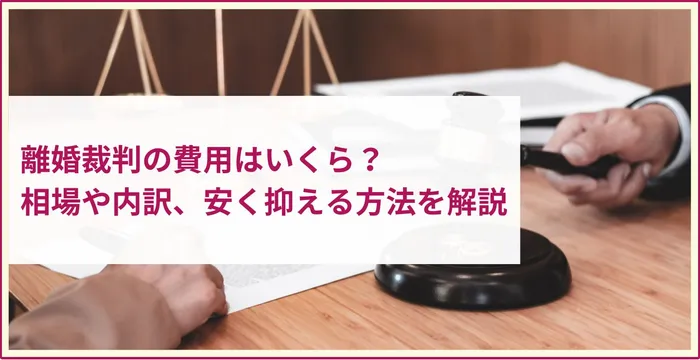

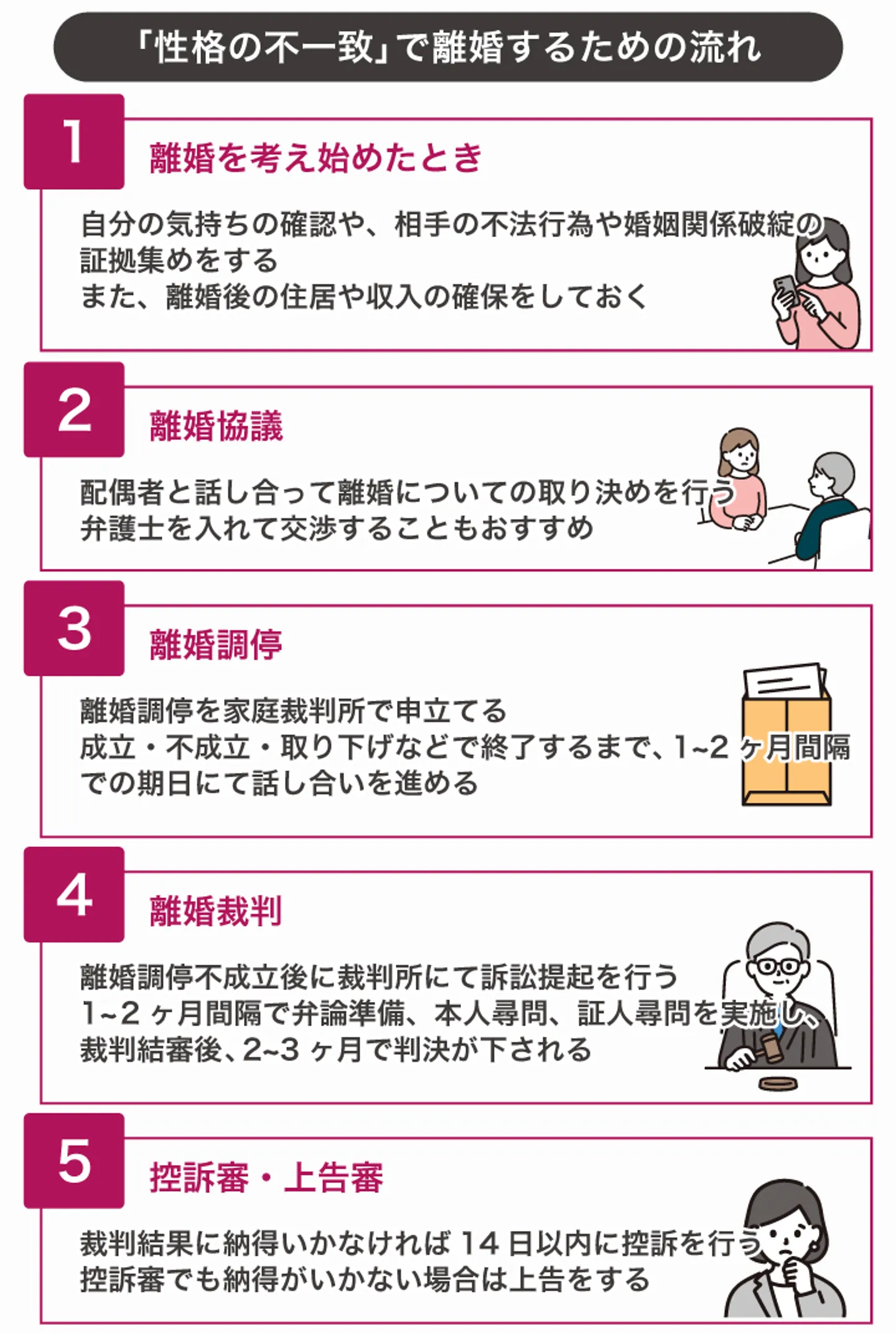

「性格の不一致」で離婚するための流れ

性格の不一致を理由とした離婚をするためには、おおよそ以下の流れに沿って動きます。

| 離婚するまでの流れ |

概要 |

| 離婚の検討 |

・自分の気持ちの確認

・相手の不法行為や婚姻関係破綻の証拠集め

・住居や収入の確保 |

| 離婚協議 |

・配偶者との話し合い

・弁護士を入れて交渉するのもあり |

| 離婚調停 |

・家庭裁判所での申立

・1~2ヶ月間隔での期日にて話し合い

・成立・不成立・取り下げなどで終了するまで継続 |

| 離婚裁判 |

・離婚調停不成立後に裁判所にて訴訟提起

・1~2ヶ月間隔で弁論準備、本人尋問、証人尋問を実施

・裁判結審後、2~3ヶ月で判決

・和解なら裁判途中でも成立 |

| 控訴審・上告審 |

・裁判結果に納得いかなければ14日以内に控訴

・控訴審でも納得行かないときは上告(憲法違反が認められるとき) |

離婚裁判まで進んだときは、解決まで2~3年以上必要なことがあります。

また、協議・調停・裁判などについて弁護士に対応を依頼するときは、数百万円の費用がかかるでしょう。とはいえ弁護士に依頼すれば、妥当な慰謝料・財産分与・養育費を勝ち取れば中長期的に収支がプラスになる可能性が上がります。

離婚協議、離婚調停、離婚裁判についての詳細は、以下の関連記事でわかりやすく解説しています。

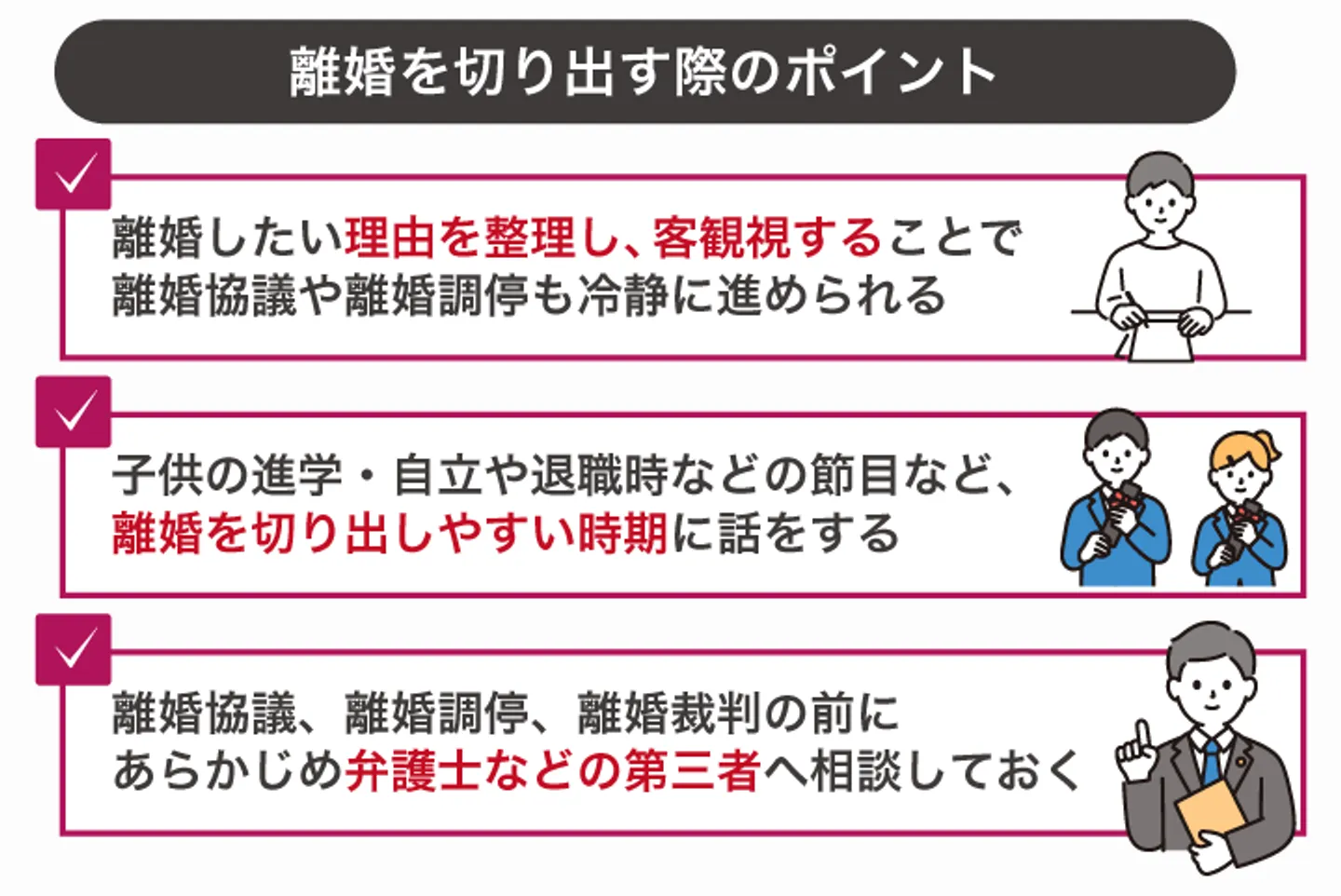

離婚を切り出す際のポイント

性格の不一致による離婚の切り出し方は、明確な理由を伴わないケースもあるため、なかなか難しいと感じる方もいるかもしれません。

以下では、性格の不一致による離婚を切り出すときのポイントをまとめました。「決意が固まらない」「切り出し方がわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。

離婚したい理由を整理する

離婚したい理由を整理して客観視することで、離婚への決意をあらためて固められます。

またあらかじめ離婚したい理由を理路整然にまとめておけば、離婚協議や離婚調停での話し合いでも、感情的にならず論理的に進めやすくなります。

加えて、話し合いを円滑にするためには、相手を責めるような言い方を避けることが重要です。例えば「あなたの〇〇が嫌だった」と非難するよりも、

「私はこう感じてきた」と自分の気持ちとして伝える表現にしましょう。

離婚したい理由を整理するには、自分の気持ちを紙などに書き出すことがおすすめです。自分の主張や希望、話し合いの争点が明確になり、配偶者や弁護士に話が通じやすくなります。

また、感情論に偏らず、具体的な出来事やエピソードに基づいた説明を心がけると、相手も納得しやすくなります。たとえば「価値観が合わない」と言うだけでなく、

「〇〇のような場面で話し合いが成り立たなかった」などの実例を挙げると効果的です。

さらに、離婚後の生活設計について現実的な提案を用意しておくことも大切です。子どもがいる場合の養育費や面会の取り決め、住居や金銭面の分担などをあらかじめ考えておくと、話し合いがスムーズに進みます。

法定離婚事由に該当する行為があったか確認する

性格の不一致が原因の理由としては、以下のものが考えられます。

- 日々の些細な言い争いに疲れてしまった

- 金銭感覚が合わず、互いの楽しみを共有できない

- 自分の価値観や生き方を否定されて精神的負担が大きい

洗い出した離婚理由を立証するための証拠集めも、最初の段階で進めておきましょう。

明確な証拠を突きつけた状態なら、相手がとぼけたり反論してきたりする可能性が低くなります。離婚裁判に発展した場合も、早めに主張と証拠を裁判官に示せば、争点が明確になって裁判期間の短縮につながります。

離婚を切り出すタイミングにも考慮する

もしも離婚を切り出すタイミングに悩んでいるなら、子どもの進学や自立、仕事の退職時などの節目の時期こそ離婚を切り出しやすい時期となります。

子どもが幼い場合は、学校が変わるタイミングであれば通学や友人関係にも支障が出にくいです。気持ちを切り替えやすいことから、新しい環境にも馴染めるかもしれません。

子どもが成人や就職で自立するタイミングであれば、きっと夫婦の決断を尊重してくれるはずです。

また、実際に離婚を話し合う場面では「いつ話すか」も非常に重要です。家にいる時間が長くなる週末や休日は、家庭内の緊張を高めやすいため避けたほうがよいでしょう。平日の比較的落ち着いた時間帯や、相手が疲れていないタイミングを選ぶことで、冷静に受け止めてもらえる可能性が高まります。

さらに、子どもがいる家庭では、子どもの前で離婚の話を持ち出すと混乱を招く恐れがあります。そのため、子どもが学校に行っている時間や外出しているときなど、不在のタイミングを選んで切り出すのが望ましいです。

仕事の退職はライフステージの変化をもたらすため、人生の転機として冷静に受け止めてもらえる可能性があります。

ただし定年退職時に離婚を切り出すと、相手の性格次第では生活の変化を望まずに離婚を拒まれるケースも想定されます。その場合は、定年退職を迎える数年前のタイミングで離婚を切り出すことも視野に入れてみましょう。

弁護士などの第三者に相談しておく

離婚協議、離婚調停、離婚裁判などへ進む前に、あらかじめ弁護士などの第三者へ離婚について相談しておくことをおすすめします。

自分には後ろ盾があることを相手に伝えれば、相手にも自分の本気度が伝わり、誠実に対応してくれる可能性が上がるからです。

とくに後ろ盾が弁護士なら、より相手や調停委員に本気度をアピールできます。他にも弁護士に相談することには、法的アドバイスをもらえる、代理交渉を任せられるといったメリットも存在します。

性格の不一致で離婚する際の切り出し方の具体例とシナリオ

離婚を切り出すタイミングや伝え方によって、相手の反応は大きく変わることがあります。ここでは、性格の不一致を理由に円満に離婚を切り出すための具体例とシナリオを紹介します。

円満に進めるための離婚の切り出し方

離婚を円満に進めるには、相手の気持ちを尊重しつつ、冷静に意志を伝えることが大切です。「これからの人生を考えた結果、お互いのために離婚したい」や「お互いに無理をしていると感じるから、一度話し合いたい」といった言葉は、責める口調にならず誠実な印象を与えます。

すでに関係が冷え込んでいる場合は、お互いに精神的な余裕があるタイミングを見計らい、感情的にならないよう工夫しましょう。落ち着いた話し合いができれば、その後の手続きもスムーズに進む可能性が高くなります。

アンケート回答より:

「何を言っても改善がなかった。お互いに疲れていたので、冷静に話し合いをしたうえで決断した。」

「生活時間のすれ違いが大きく、会話が減ったことで、自然に離婚の方向に向かった。」

相手が感情的にならないように伝える方法

離婚を切り出す際、相手が感情的になると冷静な話し合いが難しくなります。そこで、「決してあなたを責めているわけではない」や「私自身の問題として、この決断をした」といった表現が効果的です。

責任を一方的に押しつけるのではなく、自分の感じている気持ちや状況に焦点を当てることで、相手も防衛的にならず、話を聞く姿勢が生まれやすくなります。あくまで「話し合い」をすることを意識し、非難や怒りではなく、穏やかに自分の意志を伝えることが大切です。

アンケート回答より:

「暴言がエスカレートしてきて、子どもにも影響が出ると感じた。限界を感じて冷静に伝えたら、意外と相手も受け入れた。」

「心身ともに限界だったが、感情的にならないように言葉を選んだ。」

相手が離婚を拒否した場合の対応

離婚を切り出した際に相手が拒否することは珍しくありません。そういったときは、無理に話を進めようとせず、「しばらく距離を置いて考える時間を作ろう」と提案するのが効果的です。感情が落ち着くことで、相手も現状を客観的に見つめ直すことができます。

また、「調停やカウンセリングを通して冷静に話し合いたい」といった第三者の介入も選択肢です。相手の反発が強いときほど、段階を踏んだ冷静な対応が求められます。焦らずに自分の意志を繰り返し丁寧に伝える姿勢が、最終的な理解と合意につながる場合もあるのです。

アンケート回答より:

「何を言っても改善がなかったので、家族にも入ってもらって段階的に話を進めた。」

「最初は拒否されたが、こちらの意思が固いことを丁寧に伝えるうちに相手も理解し始めた。」

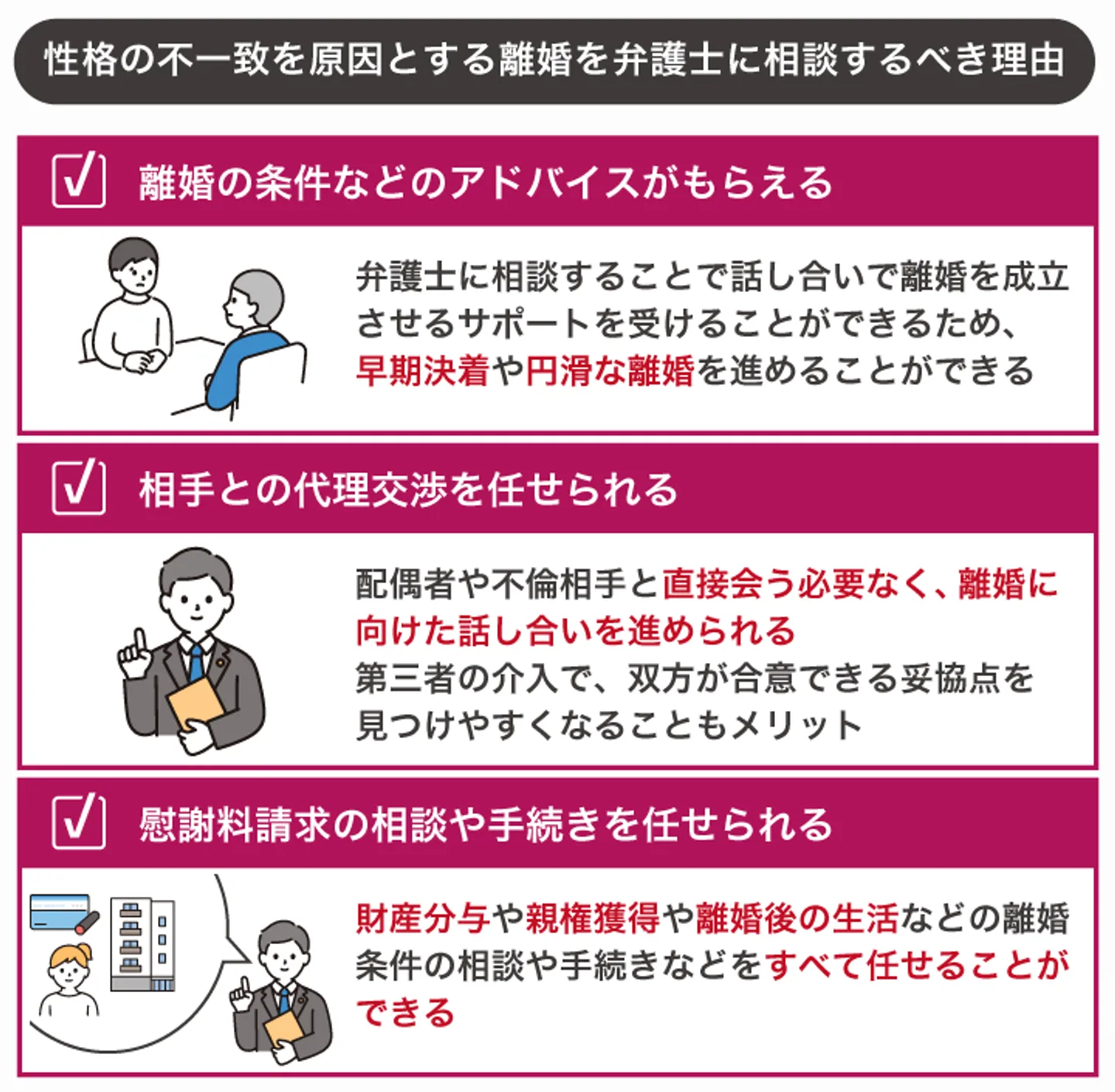

「性格の不一致」で離婚したい場合、弁護士に相談するべき理由

性格の不一致を原因とする離婚を求めるときは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するべき理由は次の通りです。

- 離婚の条件などのアドバイスがもらえる

- 相手との代理交渉を任せられる

- 慰謝料請求の相談や手続きを任せられる

順番に見ていきましょう。

離婚の条件などのアドバイスがもらえる

弁護士に相談することで、協議離婚や調停離婚による話し合いで離婚を成立させるサポートを、全面的に行ってくれます。

弁護士が個別に状況を把握することで、慰謝料請求の可否や相場も、具体的に提示してくれるでしょう。

離婚協議・離婚調停の時点で解決できれば、離婚のために法定離婚事由を証明する必要がありません。時間や労力をかなり削減できます。

離婚問題の早期決着や、性格の不一致を理由とした離婚における円滑な交渉を求めるときは、弁護士に相談するのがよいでしょう。

相手との代理交渉を任せられる

協議離婚においては、弁護士があなたに代わって交渉を行ってくれるため、あなたは配偶者や不倫相手などと直接会う必要がなくなります。そのため、ストレスを感じることなく離婚に向けた話し合いを進めることが可能です。

もしも相手と直接やり取りした場合、相手の対応に感情的になってしまい、膠着状態に陥ることも十分に考えられます。

また第三者が介入することで、双方が合意できる妥協点を見つけやすくなることもメリットです。

当事者同士での話し合いがそもそも進まないという状況でも、弁護士に相談するだけでも事態は進展するかもしれません。

慰謝料請求の相談や手続きを任せられる

離婚を決意した場合、財産分与や親権獲得や離婚後の生活など、決めなければならない離婚条件が多数存在します。

弁護士に相談すれば、絶対に譲れない部分から折り合いを付けるべき部分まで、法的な観点から専門的にアドバイスを行ってくれます。

また、裁判所での手続き、弁論準備、相手への反論などもすべて任せることが可能です。

多くの方にとって離婚は初めての経験であり、どのように問題に対処すればよいのか分からないはずです。弁護士が親身に相談に乗ることで、あなたの精神的な不安も解消されるでしょう。

まとめ

性格の不一致を原因とした離婚は、離婚協議や離婚調停であれば、相手との合意によって成立します。協議・調停はあくまで話し合いがベースであり、双方が納得すれば柔軟な離婚条件を設定できるからです。

一方で離婚裁判まで進んだ場合だと、性格の不一致だけでは民法の法定離婚事由を満たせず、離婚が認められない可能性があります。

性格の不一致を原因とした裁判離婚を成立させるには、性格の不一致が原因で婚姻関係が破綻したことを証明しましょう。

もしも婚姻関係の破綻が証明できなくても、相手の不貞行為や悪意の遺棄などが認められれば、離婚は成立します。不貞行為や悪意の遺棄に関しては、同時に慰謝料を請求できるかも見ておいてください。

協議・調停・裁判のいずれの段階であっても、弁護士に協力を依頼することを推奨します。離婚成立のための各種サポートをお願いできることに加え、妥当な慰謝料、財産分与、養育費の金額設定や、親権獲得のためのアドバイスを行ってくれるからです。

当サイト「ツナグ離婚弁護士」なら、離婚問題に強い弁護士をお住いの地域や相談内容ごとに検索が可能です。サイトの利用は無料であるため、ぜひお気軽にご活用ください。

「性格の不一致」での離婚についてよくある質問

子供がいない夫婦の場合は、性格の不一致での離婚は認められやすいですか?

子どもがいない場合は親権、養育費、面会交流などの取り決めが必要ないので、比較的離婚しやすくなると言われています。

とはいえ離婚裁判に発展したときは、性格の不一致によって法定離婚事由が発生したことが認められなければ、離婚は成立しません。

性格の不一致で離婚した後、元夫の不倫が発覚しました。慰謝料は請求できますか?

離婚後であっても、配偶者の不貞行為に対して、配偶者および不倫相手へ慰謝料を請求できます。後からでも不倫が婚姻関係破綻の原因だと立証できれば、多くて300万円程度の慰謝料をもらえる可能性があります。

ただし、損害賠償請求の時効が過ぎてしまうと慰謝料は請求できなくなるので注意が必要です。起算日となる不倫を知った日を証明するのは難しいことから、不倫発覚後は速やかに行動に移すことをおすすめします。

性格の不一致を理由に離婚を迫られていますが、私は離婚したくありません。どんな対策を取れば良いですか?

離婚を拒否したいときは、まず相手にその旨をはっきりと伝えましょう。その後、「なぜ離婚したいのか」「問題は本当に解消できないのか」などを整理し、離婚協議(弁護士の有無は問わない)を進めましょう。

例えば身に覚えのない不倫を疑われているときは、身の潔白を示す証拠を揃える必要があります。「子育てや家事をしてくれない」と不満をぶつけられたときは、分担割合をあらためて一緒に検討することが大切です。

協議で解決しないときは、離婚調停・離婚裁判にて離婚不成立を目指すことになります。

もし配偶者が勝手に押印して離婚届を提出する恐れがあるときは、あらかじめ「離婚届不受理申出書」を提出しておくのも1つの手です。