自己破産すると借金はどうなる?

自己破産すると借金の支払い義務がなくなります。

しかし、中には支払い義務が残る債務もあります。また、保証人つきの借金がある場合は保証人に請求されてしまうため、保証人に迷惑がかかる可能性がある点に注意が必要です。

ここでは、自己破産したときに借金がどうなるかについて解説します。

一部を除く借金への支払い義務がなくなる

自己破産をすると、借金の支払い義務が免除されます。しかし、中には自己破産をしても免責されない「非免責債権」もあります。

自己破産によって支払いが免除される借金は以下のとおりです。

- 消費者金融からの借入

- クレジットカードの利用料金

- 各種ローン

- 奨学金

- 未払いの家賃

- 未払いの携帯電話料金

- 未払いの水道光熱費(下水道料金を除く)

- 未払いの買掛金

- 非免責債権に該当しない損害賠償債務

一部例外もありますが、ほとんどの債務は自己破産によって消滅すると思ってよいでしょう。

なお、未払いの水道光熱費については少し特殊です。電気・ガス・上水道料金は自己破産で免除されますが、下水道料金だけは免除されません。

非免責債権については次項で解説します。

自己破産の減額効果や残せる財産の範囲については、以下の記事を参考にしてください。

養育費や税金などは帳消しにならない

養育費や税金などは、自己破産をしても帳消しにはなりません。

前項で解説したとおり、自己破産で免責されない非免責債権に該当するためです。そのため自己破産後も、支払っていく必要があります。

非免責債権に該当する債務には、ほかにも以下のようなものがあります。

- 税金

- 国民健康保険料

- 年金

- 罰金

- 養育費や婚姻費用

- 下水道料金

- 未払いの給与・預かり金

- わざと債権者名簿に記載しなかった債務

- 一部の損害賠償債務

【債権者名簿とは】

自己破産を申し立てる際、裁判所に提出する書類の1つ。債権者名や借入の内容、保証人の有無、受任通知を送付した日付などを記載する。特定の債権者を意図的に記載しなかった場合、その債権者からの借入について免責を受けられなくなる可能性がある。

なお、損害賠償債務には、自己破産によって免除されるものとされないものがあります。非免責債権にあたるとされるのは、以下の不法行為に基づいて損害賠償債務が発生したケースです。

- 悪意による不法行為

- 故意または重過失によって人の生命・身体を侵害した不法行為

「悪意による不法行為」とは、単に相手に損害を与えると知っていながらその行為を行った「故意」ではなく、積極的な害意があって行った行為です。

たとえば、不倫相手の配偶者を苦しめる目的で不貞行為を働いたなら、悪意による不法行為に該当する可能性があります。

また、「故意または重過失によって人の生命・身体を侵害した不法行為」とは、その行為によって被害者がけがを負ったり死亡したりしたケースを指します。この場合は、悪意による不法行為とは違い、故意でも対象になる点に注意しましょう。

たとえば、飲酒運転によって交通事故を起こし、相手にけがをさせたことで損害賠償債務を負ったケースが該当します。

自己破産をしても免除されない債務や支払いが難しい場合の対処法、税金滞納分の解決方法については以下の記事を参考にしてください。

借金は保証人に請求される

保証人つきの借金がある場合に自己破産すると、保証人に請求が行ってしまいます。保証人の役目は、債務者本人が返済できなくなったときに借金を代わりに支払うことであるためです。

自己破産によって借金を免除されるのは破産者本人だけであり、自己破産の効果は保証人に及びません。

また、保証人に請求が行く際は、借金の残債が一括請求されるのが一般的です。金額が大きければ、保証人も支払えない事態になるおそれがあります。支払えなければ、保証人も自己破産を検討する必要があるでしょう。

ただ、保証人には「分別の利益」という権利が認められています。

【分別の利益とは】

1つの債務に対して複数の保証人がいる場合に、一括請求された借金を保証人の数で割ってそれぞれが支払ってもよいとする権利のこと。

たとえば借金の残債が100万円でも、保証人が2人いればそれぞれ50万円ずつ支払えばよいということです。

なお、連帯保証人には分別の利益が認められていないため、連帯保証人が複数人いたとしても、それぞれが借金全額に対して責任を負います。

保証人に迷惑をかけたくないなら、整理対象を選べる「任意整理」を検討することをおすすめします。

【任意整理とは】

和解後に発生する利息をカットしてもらい、残った借金を3〜5年で完済する債務整理方法のこと。すべての借金が対象になる自己破産とは異なり、整理対象を選べるため保証人つきの借金だけを対象から外すことが可能。

ただし借金の金額が大きい場合、任意整理では借金問題の解決が難しいこともあります。債務整理方法の選択に迷ったら弁護士に相談し、アドバイスしてもらうとよいでしょう。

なお、任意整理については、「任意整理なら保証人に迷惑をかけない方法も選べる」で後述します。

自己破産が連帯保証人に与える影響については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしてください。

自己破産すると財産はどうなる?

自己破産すると、さまざまな財産を処分しなければならなくなる可能性があります。

ここでは、自己破産した場合の財産について解説します。

- 車や持ち家などの財産を手放す必要がある

- 退職金も処分の対象となる

- 給与は処分の対象にならない

- 自由財産は残せる

- スマホ・携帯電話は残せるが、端末代を分割払いしている場合は解約になる可能性がある

車や持ち家などの財産を手放す必要がある

車や持ち家などの高価な財産は、手放さなければならなくなる可能性が高いです。債務者の自己破産によって債権を回収できなくなる債権者に、現金化した財産を分配するためです。

車や持ち家以外にも、99万円を超える現金や貴金属・骨董品などの高価な財産は没収されます。ただし車や貴金属などでも、現金で購入またはすでにローンを完済しており、自己破産時の評価額が20万円以下のものであれば手元に残せます。

なお、国産の普通自動車や軽自動車に関しては、車検証に記載されている「初年度登録」から以下の年数を超えていれば無価値と判断されるため没収されません。

- 国産の普通自動車:初年度登録から6年

- 軽自動車:初年度登録から4年

没収の対象になるのは、破産者が所有している車です。破産者が使用していても、所有者が別の人であれば没収の対象にはなりません。

持ち家も同様です。破産者が持ち家の所有者または共有者でなければ持ち家は残せます。

注意点は、自己破産前に破産者が所有している不動産をほかの人に名義変更すると、財産隠しとみなされる点です。免責が認められなくなるおそれがあるため、やめておきましょう。

家族の所有にしたいなら、破産手続が開始してから「破産管財人」を通して売却する必要があります。

【破産管財人とは】

破産者から没収した財産を現金化し、債権者に分配する人のこと。裁判所の管轄内で活動している弁護士が選任されるのが一般的。

退職金も処分の対象となる

退職金も処分の対象になります。ただし対象になる割合は、破産者の状況によって以下のように異なります。

| 退職の状況 |

破産手続きにおける退職金の扱い |

| 退職し、すでに退職金を受け取っている |

全額が対象になる |

| 退職したものの退職金はまだ受け取っていない・自己破産中に退職を予定している |

退職金見込額の4分の1が対象になる |

| まだ退職しておらず退職時期が決まっていない |

退職金見込額の8分の1が対象になる |

退職し、すでに退職金を受け取っているなら、通常の財産として扱われます。そのため、現金として保管していても預貯金として銀行口座に入金してあっても、以下に該当するなら対象になります。

退職したものの退職金はまだ受け取っていない場合や、自己破産中に退職を予定しているケースでは、退職金見込額の4分の1が対象です。たとえば退職金見込額が1,000万円なら、債権者に分配されるのは250万円です。

まだ退職しておらず退職時期が決まっていなければ、退職金見込額の8分の1が対象になります。たとえば自己破産時点での見込額が1,000万円なら、125万円が分配の対象です。

なお、退職する必要はなく、これまでどおり働けます。

自己破産したときの退職金の扱いについては、以下の記事を参考にしてください。

給与は処分の対象にならない

給与は処分の対象にならないケースがほとんどです。破産手続開始時点で支払いが確定している給与は処分対象になりますが、通常は「自由財産の拡張」が認められるためです。

【自由財産の拡張とは】

自己破産後も手元に残せる「自由財産」の範囲を広げられる制度のこと。高額な給与や賞与は認められない場合もあるが、生活の再建に必要な財産は認められる可能性が高い。

自由財産として認められなかったとしても、全額が対象になることはありません。自己破産時の財産処分と差押えは厳密にいうと異なりますが、給与債権の差押えは4分の1までしか認められないというルールがあるためです。

注意点は、破産手続開始前に支払われた給与や賞与が現金・預貯金として残っていれば、処分の対象になるおそれがある点です。すでに生活費などで使ってしまっていれば問題ありません。

なお、破産手続開始決定後に発生した給与債権は自由財産のうち「新たに取得した財産」に該当するため、全額破産者が受け取れます。

自由財産は残せる

自己破産をしても、「自由財産」は手元に残せます。

【自由財産とは】

自己破産後も所有を認められる財産のこと。

自由財産には、以下の財産が該当します。

| 新たに取得した財産 |

破産手続開始決定後に発生した給与、贈与を受けた財産など。 |

| 99万円以下の現金 |

あくまで現金の場合。預貯金であれば20万円までしか残せないため、20万円を超える預貯金を引き出し、現金として保有することも99万円を超えなければ可能。 |

| 差押えを禁止されている財産 |

・3カ月分の食糧や燃料

・4分の3を超える給与

・生活必需品(衣類・寝具・家財道具など)

・仏壇や墓石などの祭祀財産

・義手や義足、杖、車いすといった身体の補足に供するもの

・業務に欠かせないもの

・公的年金

・社会福祉施設職員等退職手当共済法や中小企業退職金共済法に基づく退職金 |

| 自由財産の拡張が認められた財産 |

・20万円以下の預貯金

・解約返戻金が20万円以下の生命保険や学資保険

・評価額が20万円以下の車(ローンが残っていない場合)

・電話加入権

・退職金見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金

・退職金見込額の8分の1相当額が20万円超えの退職金の8分の7相当 |

| 破産財団が放棄した財産 |

現金化できないもの |

「自己破産=全財産を失う」というイメージをもっている人もいるかもしれませんが、そのようなことはありません。自己破産の目的は破産者の生活再建であり、全財産を没収すると当初の目的を果たせなくなるためです。

なお、自由財産の幅を広げる「自由財産の拡張」が認められるかどうかの基準は、地方裁判所によって異なる可能性があります。念のため、管轄の地方裁判所で基準を確認したほうがよいでしょう。

参照:裁判所の管轄区域|裁判所

自己破産が連帯保証人に与える影響と生命保険の扱いについては、以下の記事を参考にしてください。

スマホ・携帯電話は残せるが、端末代を分割払いしている場合は解約になる可能性がある

自己破産をしても生活に必要なものは残せるため、スマホ・携帯電話も残せると考えられます。

しかし、端末代を分割払いしている場合は解約になる可能性があります。分割払いはローンと変わらないためです。

また、必要だからといって、ほかの借金を返済していないにもかかわらず端末代だけ支払うと、「偏頗弁済」とみなされる可能性がある点にも注意が必要です。

【偏頗弁済(へんぱべんさい)とは】

特定の債権者だけに返済する行為のこと。偏頗弁済は自己破産で免責が許可されない「免責不許可事由」にあたるため、偏頗弁済をしたことによって借金を免除してもらえなくなる可能性がある。

とはいえ、携帯料金を支払わないと回線が止められ、最終的に契約が解約されてしまいます。

偏頗弁済と判断されずにスマホを持ち続けるためには、安価な端末を一括で購入し、格安スマホに乗り換えることをおすすめします。スマホにかかる費用を下げられれば、結果的に自己破産後の出費を抑えられるでしょう。

自己破産後した場合、携帯電話の契約がどうなるかについては、以下の記事を参考にしてください。

自己破産するとできないこと・できなくなることは?

自己破産をするとできないことや、できなくなることは以下のとおりです。

- 信用情報に傷がつき、クレジットカードや新規の借入・ローンを利用できなくなる

- 手続き中は一部の資格・職業に従事できなくなる

- 新たな賃貸契約ができない可能性がある

- 手続き中は無許可での引っ越しや旅行ができない(管財事件)

- 手続き中は郵便物をすぐに確認できない(管財事件)

それぞれ解説します。

信用情報に傷がつき、クレジットカードや新規の借入・ローンを利用できなくなる

自己破産をすることで信用情報に傷がつき、以下のことができなくなります。

- クレジットカードの新規作成・利用・更新

- 新規の借入

- ローンの契約

いわゆる「ブラックリスト」に載るためです。

【ブラックリストとは】

実際にそのようなリストがあるわけではないが、債務整理や長期滞納といった金融事故を起こしたときに、借金の履歴やクレジットカードの利用、返済状況などを指す「信用情報」に傷がつくことをいう。

ただしブラックリストに掲載されても、一生そのままというわけではありません。事故情報は5〜7年程度で消滅します。

事故情報が消えるタイミングは、信用情報を管理する「信用情報機関」によって以下のように異なります。

自己破産から5〜7年経過し事故情報が消滅しても、とくに通知がくるわけではありません。

「クレジットカードの作成やローンの契約がしたいから、信用情報がどうなっているか確認したい」という場合は、各信用情報機関に情報を開示請求し、確認する必要があります。開示請求は、それぞれのホームページから行えます。

自己破産後のクレジットカード作成については、以下の記事を参考にしてください。

手続き中は一部の資格・職業に従事できなくなる

自己破産の手続き中は一部の資格・職業が制限され、一定期間従事できなくなります。資格・職業制限を受けるのは、たとえば以下の職業に就いている人です。

- 士業(弁護士や司法書士、税理士、土地家屋調査士など)

- 警備員

- 公証人

- 後見人・後見監督人

- 遺言執行者

- 日本銀行の理事を除く役員

- 銀行の取締役・執行役・監査役

- 公正取引委員会の委員長・委員

- 商工会議所の会員・役員

- 教育委員会の委員

- 地方自治区の区長

- 建築事務所

- 測量業者

- 賃金業者 など

このように、自己破産によって多くの資格・職業が影響を受けます。

しかし制限を受けるのは破産手続きが完了するまでであるため、上記の職業に一生就けなくなるわけではありません。

とはいえ、制限を受けている間これまで行っていた業務ができなくなるため、職場に事情を話して制限の影響を受けない部署に回してもらう必要があるでしょう。

必然的に自己破産したことを話さざるを得なくなりますが、黙って業務を続けると法律に違反したとして損害賠償責任を負う可能性があります。職場に知られたくないと思うかもしれませんが、職場にはきちんと申告するようにしましょう。

また、雇用契約書の内容によっては解雇事由に該当し、解雇されてしまう可能性がある点も念頭に置いておきましょう。仕事に支障が出る場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討したほうがよいかもしれません。

自己破産以外の債務整理方法については、「家族や周囲に迷惑をかけたくないなら、自己破産以外の方法も検討しよう」で後述します。

また、自己破産によって職業制限がかかる仕事や復権するまでの期間については、以下の記事を参考にしてください。

新たな賃貸契約ができない可能性がある

自己破産をすることで、新たな賃貸契約ができなくなる可能性があります。信用情報に傷がつくと、保証会社の審査に落ちやすくなるためです。

家賃を滞納していたり家賃が高額すぎたりしないのであれば、今まで居住していた物件に住み続けることは可能です。

しかし自己破産後に新たな物件を契約しようとすると、審査に通らない場合がある点に注意しましょう。

自己破産後に引っ越しを予定しているときは、保証会社を通さずに契約できる物件を探すのがおすすめです。中には保証会社を通さず、大家や管理会社が独自に審査を行うケースもあるためです。

大家や管理会社の審査では、勤務先や勤続年数、年収などが重視される傾向にあり、信用情報はあまりチェックされません。ただ、保証会社を通すときでも、保証人や連帯保証人をつけることで審査に通る場合もあります。

自己破産後に賃貸契約の審査に通りにくくなるかどうかについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

手続き中は無許可での引っ越しや旅行ができない(管財事件)

自己破産のうち、管財事件になった場合、無許可での引っ越しや旅行が制限されます。

【管財事件とは】

処分できる財産があるときに行われる手続き。財産がない場合に選択される「同時廃止事件」に比べ、手間や時間がかかる。また、管財事件では、財産を現金化し債権者に分配する「破産管財人」が選任されるため、破産管財人への報酬も発生する。

引っ越しや旅行が制限される理由は、財産隠しや逃亡のリスクを回避するためです。また、裁判所や破産管財人と常に連絡が取れるようにするためでもあります。

ただし冠婚葬祭や墓参り、離れて暮らす家族の見舞いや仕事上の出張など、やむを得ない事情があるときは裁判所の許可が下りる可能性が高いです。反対に、娯楽目的の旅行はほとんど許可されないと思っておきましょう。

なお、同時廃止事件になった場合は制限されませんが、自分の自己破産によって債権を回収できなくなった債権者がいる以上、軽率な行動は謹んだほうがよいでしょう。

引っ越しや旅行が制限されるのは、手続き中の間だけです。破産手続きが完了すれば、引っ越しも旅行もできるようになります。

自己破産後に引っ越す場合の注意点や破産管財人の役割については、以下の記事を参考にしてください。

手続き中は郵便物をすぐに確認できない(管財事件)

管財事件の場合、破産手続き中は郵便物をすぐに確認できません。破産者あての郵便物は、財産や借金を把握するため破産管財人に転送されてしまいます。

一方、同時廃止事件はそもそも破産管財人が選任されないため、郵便物の転送・確認はされません。

転送の対象になるのは、破産者あての郵便物やゆうパックなど、郵便局が配達するものに限られます。宅配業者が配達する荷物やメール便、破産者の家族あてのものは対象になりません。

破産管財人に転送された郵便物は、内容を確認されたあと返却してもらえます。ただし返却のタイミングは破産管財によるため、どの程度で返されるかはケースによって異なります。

公共料金の請求書など、放置できない郵便物に関しては早めに返却してもらえる可能性が高いですが、返却が遅いときは破産手続きを依頼している弁護士に相談し、弁護士から破産管財人に伝えてもらうとよいでしょう。

なお、郵便物の返却方法には以下のとおりいくつかありますが、破産管財人から郵送してもらうと、破産管財人からの郵便物であることが封筒に印字されてしまいます。

家族に自己破産したことを知られたくないなら、破産管財人から郵送してもらうよりも依頼した弁護士経由で返してもらったり、自分で破産管財人の事務所まで受け取りに行ったりすることをおすすめします。

- 破産管財人の事務所まで受け取りに行く

- 破産管財人から郵送してもらう

- 依頼している弁護士の事務所に届いたものを受け取りに行く

自己破産の際の郵便物の受け取り制限については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしてください。

自己破産すると家族はどうなる?

自己破産をすると、家族に影響を与える場合があります。ここでは、自己破産が家族にどのような影響を与えるかについて解説します。

- 家族名義のクレジットカードや財産は影響を受けない

- 連帯債務やペアローンの場合は住宅を失う可能性がある

- 生命保険・学資保険は、解約返戻金が20万円を超えるなら解約する必要がある

- 子どもの進学や奨学金の借入には影響は出ない

家族名義のクレジットカードや財産は影響を受けない

家族名義のクレジットカードや財産は影響を受けません。自己破産で信用情報に傷がつくのは、破産者本人だけであるためです。

破産者名義のクレジットカードや家族カードは使えなくなりますが、その家族までブラックリストに掲載されることはないため、家族名義のクレジットカードは自己破産後も使用できます。

ただし借入先によっては、審査の際に家族の信用情報も確認する場合があります。自分が自己破産したために、家族が審査に通らなくなる可能性がある点に注意しましょう。

連帯債務やペアローンの場合は住宅を失う可能性がある

連帯債務やペアローンを組んでいるときは、住宅を失う可能性があるため注意が必要です。

住宅を誰かと共有している場合、共有者のうち1人が自己破産をすると破産者本人は所有している共有持分を失いますが、ほかの共有者は影響を受けません。注意したいのは、住宅ローンを完済していない状態で自己破産したケースです。この場合、連帯債務・ペアローンを組んでいる相手に残債が一括請求されてしまいます。

相手に返済できるだけの資力があればよいですが、支払えなければ住宅が競売にかけられることになり、破産者だけでなく共有者も住宅を失います。

共有している住宅のローンが残っている場合は、自己破産を検討していることを相手に相談してから実行することをおすすめします。

生命保険・学資保険は、解約返戻金が20万円を超えるなら解約する必要がある

生命保険や学資保険は、解約返戻金が20万円を超えるなら解約しなければなりません。20万円を超える財産は処分の対象になるためです。

生命保険は、家族のためにかけているものでも破産者が契約者になっているなら対象です。それに対し学資保険は、名義が子どもになっていても、実際にお金を積み立てているのは親であるため親の財産として扱われます。

このように、家族のための保険を解約しなければならないことを考えると、家族に影響があるといえるでしょう。

ただし、解約返戻金が20万円以下の保険に関しては、処分の対象にならないためそのままかけ続けても問題ありません。

また、健康上の問題で再度保険に加入することが難しい場合など、どうしても保険を継続したいときは、解約返戻金に相当する金銭を破産管財人に納めることで保険の継続を認めてもらえるケースもあります。

子どもの進学や奨学金の借入には影響は出ない

親が自己破産をしても、子どもの進学や奨学金の借入に影響はありません。進学するにあたって、学校側が子どもの親の信用情報を調べることはないためです。

また、親が自己破産をしたからといって、子どもが奨学金を受けられなくなることもありません。

ただし、自己破産をすると奨学金の連帯保証人や保証人になれない点に注意しましょう。

通常、奨学金を申し込むときは子どもの親が連帯保証人になりますが、親が自己破産をした場合はもう一方の親か親に代わる人が連帯保証人になるか、保証機関が連帯保証する「機関保証制度」を利用する必要があります。

また、学資保険がなくなることで、進学のための資金が足りなくなる可能性があります。

学校によっては、学費の支払いが難しい学生のために学費の延納や減額、免除に対応しているところもあるため、在学中に学費の支払いが厳しくなったときは、学校に相談するとよいでしょう。

参照:機関保証制度について|独立行政法人日本学生支援機構

自己破産すると社会的にどうなる?

自己破産が社会的にどのような影響を与えるのかが気になり、自己破産をためらっている人もいるでしょう。

たしかに自己破産をすれば、官報に氏名や住所が掲載されたり資格・職業制限を受けたりするため、人によっては大きな影響を受ける可能性があります。

しかし、会社や周囲に自己破産したことがバレる可能性は低く、転職や就職への影響もそれほどありません。

ここでは以下のように、自己破産をした場合社会的にどうなるかを解説します。

- 官報に載るが会社や周囲にバレる可能性は低い

- 転職・就職に影響を与える可能性は低い

- 選挙権はなくならない

- 戸籍や住民票に自己破産の履歴は残らない

- 年金や生活保護は受けられる

官報に載るが会社や周囲にバレる可能性は低い

自己破産をすると、「官報」に住所や名前が掲載されますが、会社や周囲にバレる可能性は低いでしょう。

【官報とは】

国が発行する新聞のようなもの。法律や法令、国会に関する事項など、国民に広く知らせるべき内容が記載される。自己破産をすると、官報に破産者として住所や氏名が掲載される。

バレる可能性が低いといえる理由は、官報が一般的な読み物ではないためです。官報を習慣的に読む人は、以下のようなごく一部の職業の人に限られており、一般の人の多くは存在も知りません。

- 弁護士・司法書士などの士業

- 信用情報機関

- 金融機関

- 自治体の税務担当者

- 保険会社

- 警備会社

上記の職業に就いている人が周囲にいるならバレる可能性はゼロではありませんが、それでも毎日隅々まで確認しているケースはまれであるため、知られることのほうが少ないでしょう。

万が一職場に知られてしまっても、自己破産だけを理由に解雇することは認められません。解雇については、労働契約法は以下のように定めています。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用元 労働契約法第十六条|e-Gov法令検索

自己破産だけが理由の解雇は、客観的に合理的とも社会通念上相当ともいえないでしょう。

注意点は、自己破産によって一定期間制限がかかる職業に就いているケースです。制限がかかる職業に就いている場合、破産手続きが完了し復権するまでその業務には就けません。

自己破産によって制限される職業については、「手続き中は一部の資格・職業に従事できなくなる」で解説しています。

官報をどの程度の人がみているかについては、以下の記事を参考にしてください。

転職・就職に影響を与える可能性は低い

自己破産が転職や就職に影響を与える可能性は低いでしょう。前項でも解説したとおり、官報を確認する習慣のある職種は少ないためです。

また、個人の信用情報を確認できるのも、基本的には本人や本人から依頼された代理人、本人から借入を申し込まれた金融機関などだけです。

ただし、希望している職業が資格・職業制限を受ける場合は、破産手続きが完了し、復権するまで転職や就職を待つ必要があります。

なお、自己破産したことは自ら申告する必要はありません。履歴書への記載も不要です。

自己破産が転職時に影響するかどうかは、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて確認してください。

選挙権はなくならない

自己破産をしても選挙権はなくなりません。自己破産をしたことと選挙権は無関係であり、「権利を失う条件」に該当しないためです。

そのため自己破産をしていても、日本国民で満18歳以上であれば選挙権は認められます。

参照:選挙権と非選挙権|総務省

戸籍や住民票に自己破産の履歴は残らない

自己破産の事実は、戸籍や住民票には記載されません。戸籍は個人が生まれてから亡くなるまでの身分関係、住民票は個人の所在を証明するためのものであるためです。

例外的に、市区町村が管理する「破産者名簿」に記載されることもありますが、すべてのケースが対象になるのではなく、自己破産を申し立てたものの免責が許可されなかった場合に記載されることがほとんどです。

また、もし記載されたとしても、破産者名簿の目的は破産者でないことを証明する「身分証明書」の作成に用いるためであり、第三者の目に触れることはありません。

自己破産の事実が戸籍や住民票に記載されるかどうかは、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。

年金や生活保護は受けられる

自己破産をしても、年金や生活保護は問題なく受けられます。公的年金は差押えを禁止する「差押え禁止債権」であるため、本来受け取れるはずの年金が差し押さえられたり、減額されたりすることはありません。

ただし、受け取ったあとは処分の対象になる可能性があります。

受け取った年金を現金や預貯金として保有していると、現金や預貯金として扱われるためです。現金であれば99万円、預貯金ならトータル20万円を超えると処分の対象になることを覚えておきましょう。

また、自己破産後も受給できるのは公的年金や企業年金です。個人で積み立てる個人年金は、解約返戻金が20万円を超えるなら自己破産時の処分の対象になります。

なお、生活保護に関しても、自己破産をしたことと生活保護を受けることは無関係であるため、自己破産を理由に生活保護を打ち切られたり申請できなくなったりすることはなく、支給額が減らされる心配もありません。

自己破産した場合に年金は受け取れるのか、生活保護受給中に自己破産できるのかといったことについては、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産前に避けるべき4つの行動

自己破産前は、以下の4つの行動を避けることをおすすめします。

- 自己破産を理由とした離婚|財産隠しを疑われるリスク

- 偏頗弁済(へんぱべんさい)|刑事罰が科されるリスク

- 財産隠し|自己破産手続きができなくなるリスク

- 新たな借金・浪費|詐欺罪に問われるリスク

それぞれ解説します。

自己破産を理由とした離婚|財産隠しを疑われるリスク

自己破産の前に離婚をすると、財産隠しを疑われるおそれがあります。自己破産でどうせ失うからといって、財産分与や慰謝料を通常よりも多く渡してしまわないよう注意しなければなりません。

また、財産隠しが疑われると、本来であれば簡易な手続きである「同時廃止事件」でよかったところが、手続きに手間や費用がかかる「管財事件」になります。

このように、さまざまなリスクが発生する可能性があるため、離婚するなら自己破産後にしたほうがよいでしょう。

ただし、自己破産後に離婚する場合でも、以下の点に注意する必要があります。

- 配偶者が借金やローンの保証人になっていると、配偶者が一括請求される

- 夫婦の共有財産が処分される可能性がある

- 自己破産の手続きに配偶者の協力が必要になる

- 借金は免除されても別居中の婚姻費用は免除されない

- 破産手続き中は婚姻費用の滞納分を支払えない

離婚をする・しないにかかわらず、保証人つきの借金・ローンがあり配偶者が保証人になっているときは、配偶者が一括請求されます。別居をしていても今後離婚する予定でも、保証契約は終了しません。

また、夫婦の共有財産が処分され、それがもとでトラブルになる可能性があります。

破産手続きの際、配偶者の協力を得なければならないのも注意点です。配偶者の給与明細書や通帳などを求められる場合があります。

なお、別居している配偶者の収入が自分より少ないときは婚姻費用が発生しますが、自己破産をしても婚姻費用は免除されません。自己破産によって免除されない債務「非免責債権」に該当するためです。

そのため、自己破産に関係なく支払わなければならないことを念頭に置いておきましょう。

ただし婚姻費用を滞納しているときは、滞納分を支払ってはいけません。特定の債権者にだけ支払う「偏頗弁済」にあたり、免責が許可されなくなるおそれがあります。

偏頗弁済については、次項で解説します。

自己破産と離婚の関係や生活に与える影響については、以下の記事を参考にしてください。

偏頗弁済(へんぱべんさい)|刑事罰が科されるリスク

特定の債権者にだけ支払う「偏頗弁済(へんぱべんさい)」を行わないよう注意しましょう。破産管財人に弁済を否認されたり、免責が認められなかったりといったリスクがあるだけでなく、刑事罰が科される場合もあるためです。

(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)

第二百六十六条 債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用元 破産法第二百六十六条|e-Gov法令検索

5年以下の懲役か500万円以下の罰金、またはその両方が科されるおそれがあります。

注意点は、偏頗弁済を行っているという意識がなくても、結果的に偏頗弁済になってしまうケースがあることです。そういうつもりがなかったとしても、言い訳は通らないでしょう。

たとえば、以下の行為は偏頗弁済と判断される可能性があるため、行わないようにしましょう。

- 自己破産で迷惑をかけたくないため、会社や友人から借りた借金だけを完済した

- 保証人に一括請求がいかないよう、保証人つきの借金だけを完済した

- 滞納していた婚姻費用をまとめて支払った

- 自動車ローンの残債を完済した

- 自己破産後に追い出されないために、滞納していた家賃を支払った

何気なく行ったことが偏頗弁済にあたる可能性があります。ローンや家賃の滞納分については、別生計の第三者に支払ってもらうのも1つの手段です。そうすれば偏頗弁済にあたらず、賃貸物件から追い出されることもありません。

財産隠し|自己破産手続きができなくなるリスク

財産隠しをすると、自己破産できなくなる可能性があります。財産隠しは自己破産で免責が許可されない「免責不許可事由」に該当するためです。

財産隠しについて、破産法は以下のように定めています。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

引用元 破産法第二百五十二条|e-Gov法令検索

自己破産をすると多くの財産を失う可能性があるため、少しでも多く財産を手元に残したいと考える人もいるでしょう。

しかし意図的に財産を隠せば、それだけ債権者が配当を受けられなくなります。 ケースによっては詐欺破産罪が成立し、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が併科されるため、決して行わないようにしましょう。

もしどうしても手放したくない財産があるなら、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

新たな借金・浪費|詐欺罪に問われるリスク

自己破産前に新たな借金をしたり、浪費したりすることはやめましょう。詐欺罪に問われるリスクがあるためです。また、免責が認められない「免責不許可事由」にも該当します。

破産前の浪費や借金について、破産法は以下のように定めています。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

引用元 破産法第二百五十二条|e-Gov法令検索

自己破産前に新たな借金をつくる行為は、はじめから自己破産をするつもりで借金したと判断される可能性があります。

浪費やクレジットカードで購入したものを現金化することについても、自己破産で帳消しになるのがわかっていて浪費したと判断されれば不免責許可事由にあたるため注意しましょう。

自己破産前に借入した場合のペナルティについては、以下の記事を参考にしてください。

家族や周囲に迷惑をかけたくないなら、自己破産以外の方法も検討しよう

これまで解説したとおり、自己破産には「借金をゼロにできる」という大きなメリットがある一方で、できなくなることや家族への影響など多くのデメリットも存在します。

家族や周囲に迷惑をかけたくないなら、自己破産以外の方法も検討してみるとよいでしょう。

また、借金に困ったら、安易に自己破産を選択するのではなく、弁護士に相談することも重要です。弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼すると、どの債務整理方法を選択しても債権者からの督促が止まります。

自己破産以外の債務整理方法には、以下の2つがあります。

- 個人再生なら車や住宅を残せる可能性がある

- 任意整理なら保証人に迷惑をかけない方法も選べる

それぞれ解説します。

個人再生なら車や住宅を残せる可能性がある

個人再生なら、車や住宅を残せる可能性があります。

【個人再生とは】

裁判所に申し立てて借金の元金を5分の1〜10分の1に減額してもらい、原則3年で完済する債務整理手続きのこと。

メリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット |

・持ち家を残せる可能性がある

・ローンを完済した車を残せる

・資格・職業制限を受けない |

| デメリット |

・ブラックリストに登録される

・保証人に迷惑をかけるおそれがある

・官報に住所や氏名が掲載される

・安定した収入が必要 |

「住宅ローン特則」を利用することで、持ち家を残せる可能性があります。自己破産では持ち家を残すことが難しいため、持ち家を残したいなら個人再生を検討するとよいでしょう。

ローンを完済していれば、車も残せる場合があります。

また、自己破産とは異なり、資格・職業制限を受けない点もメリットです。制限される職業に就いている人は、自己破産の前に個人再生を検討することをおすすめします。

ただし、自己破産と同様に整理対象を選べません。保証人つきの借金があるときは、保証人が一括請求されてしまう点に注意が必要です。

そのほか、官報に住所や氏名が掲載されるデメリットがあります。「周囲に絶対バレたくない」という人は、次項で解説する任意整理も視野に入れるとよいでしょう。

なお、個人再生では支払い義務がなくなりません。安定した収入がなければ選択できないことを覚えておきましょう。

ブラックリストに登録されることについては、個人再生に限らずどの債務整理方法でも同じです。債務整理をするとブラックリストに登録されますが、滞納が続いているなら、債務整理をするまでもなくブラックリスト入りしている可能性が高いでしょう。

個人再生の減額効果や手続きの流れについては、以下の記事を参考にしてください。

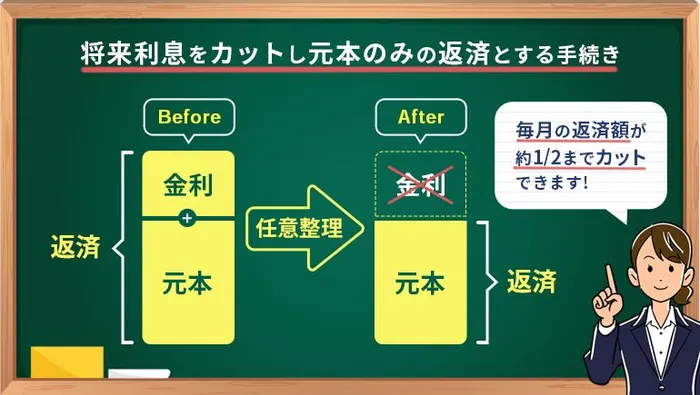

任意整理なら保証人に迷惑をかけない方法も選べる

任意整理なら、保証人に迷惑をかけることなく債務整理が可能です。

【任意整理とは】

将来発生する利息をカットしてもらい、元金を3〜5年で完済する債務整理手続きのこと。

メリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット |

・手続きが比較的簡単

・財産を失う心配がない

・官報に掲載されない

・資格・職業制限を受けない

・整理対象を選べる |

| デメリット |

・ブラックリストに登録される

・過払い金が発生しない限り元金自体は減額されない

・安定した収入が必要 |

任意整理は裁判所を通さないため、比較的簡単に手続きできます。弁護士や司法書士に依頼した場合、書類作成だけでなく債権者との交渉も行ってくれるため、依頼者自身がすることはとくにありません。

また、自己破産のように財産を失う心配がなく、官報にも掲載されないため周囲にバレずに手続き可能です。

自己破産・個人再生との大きな違いは、整理対象を選べる点です。たとえば、保証人つきの借金や会社からの借金を対象から外すことで、保証人や会社に迷惑をかけずに済みます。

周囲に絶対バレたくない人や保証人に迷惑をかけたくない人は、自己破産や個人再生の前に任意整理を検討するとよいでしょう。

デメリットは、基本的に元金自体は減額されないことです。払いすぎた利息を指す、「過払い金」が発生するケースであれば元金を減らせる可能性がありますが、元金はそのまま残るのが通常であると思っておきましょう。

そのほか、個人再生と同様に安定した収入が必要です。安定した収入がなければ、任意整理は選択できません。

任意整理の借金減額効果やデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

自己破産をするとどうなるのか、何ができなくなるかについて解説しました。

自己破産は、借金をゼロにできるという大きな効果をもつ債務整理方法です。しかしその分できなくなることも多く、家族にも影響が出てしまうことがあります。

たとえば自己破産をすると、保証人に一括請求が行ってしまいます。また、借金は免除されても税金や養育費、一部の損害賠償債務に関しては免除されません。車や持ち家を失ったり、資格・職業制限を受けたりといったリスクもあります。

持ち家を残したい、資格・職業を制限されたくないのであれば、個人再生や任意整理といったほかの債務整理方法を検討するとよいでしょう。

なお、債務整理の手続きを弁護士や司法書士といった専門家に依頼すれば、債権者からの督促が止まります。どの債務整理方法が自分に適しているかも含めて、専門家に相談・依頼することをおすすめします。

最短即日取立STOP!

一人で悩まずに士業にご相談を

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-